DuoStim: Option für „poor responder“?

Bericht:

Dr. Felicitas Witte

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Frauen mit „poor response“ auf Hormonstimulation sind eine Herausforderung für die Reproduktionsmedizin. Beim Kongress der European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) wurde eine randomisierte Studie zur DuoStim-Strategie – das ist die zweimalige Stimulation innerhalb desselben Zyklus – präsentiert.

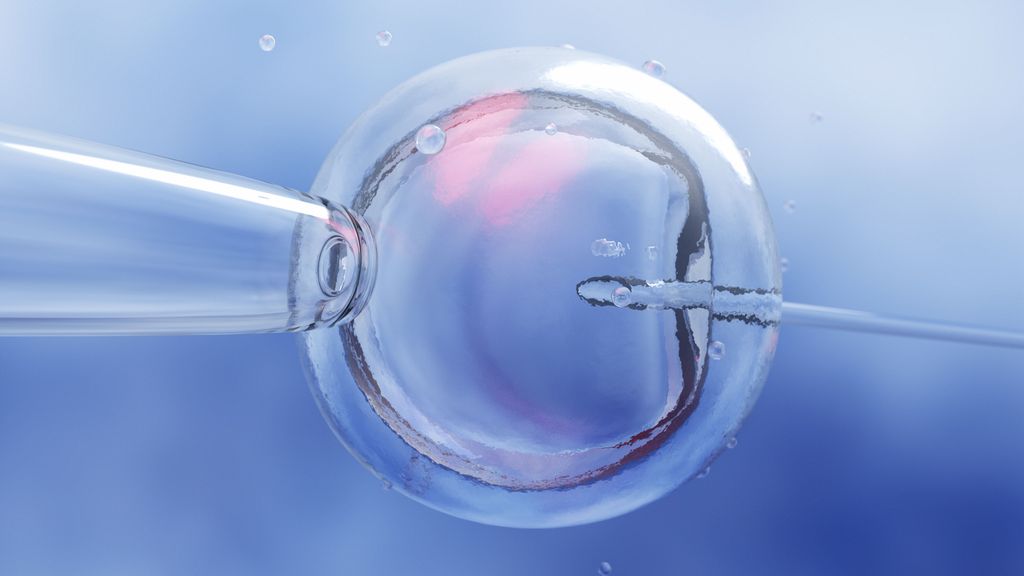

Eine ausreichende ovarielle Reserve ist die Voraussetzung dafür, dass Eibläschen heranreifen und mehrere Eizellen für die IVF gewonnen werden können. Entwickelt eine Frau trotz intensiver ovarieller Stimulation nur wenige Follikel oder Eizellen („poor response“), sind die Erfolgsraten für IVF gering und meist braucht es mehrere Behandlungen, damit die Frau schwanger wird – wenn überhaupt. Die Dosis der Stimulationstherapie zu erhöhen, zeigt wenig zusätzlichen Nutzen. Auf dem diesjährigen Kongress der ESHRE berichtete Dr. Maria Cerrillo von IVIRMA Reproductive Medicine, einem Behandlungs- und Forschungszentrum für künstliche Befruchtung in Madrid, über die DuoStim. Diese Behandlung solle ein „echter Fortschritt“ für voraussichtliche „poor responder“ sein, so heißt es in einer Pressemeldung der ESHRE.1

Zweite Stimulation in der Lutealphase

Beim DuoStim-Verfahren wird zweimal während desselben Zyklus stimuliert und es werden zweimal Eizellen entnommen. Der Ansatz ist nicht neu: 2009 haben Prof. Michael von Wolff (Bern) und Kollegen im Rahmen einer „Proof of concept“-Studie probiert, ob man auch in der Lutealphase stimulieren könne. Das galt bis dahin als nicht sinnvoll. Von Wolff testete die Lutealphasen-Stimulation damals bei Krebspatientinnen im Rahmen einer fruchtbarkeitserhaltenden Therapie vor einer Chemotherapie.

Die Zeit vor einer Chemotherapie ist meist knapp. „Die Onkologen wollten natürlich mit der Chemotherapie umgehend beginnen“, erinnert sich von Wolff. „Gleichzeitig wollten die Frauen, dass wir Eizellen gewinnen und für später einfrieren. Wir hatten Mühe, die beiden Wünsche zusammenzubringen.“ So kamen er und sein Team auf die Idee, in der Lutealphase zu stimulieren.2 Die fruchtbarkeitserhaltende Therapie kann zu jedem Zeitpunkt des Zyklus begonnen werden.

DuoStim nutzt diese Erkenntnisse und kombiniert die klassische Stimulation in der ersten Zyklushälfte mit einer zweiten in der Lutealphase. 2014 zeigten Forscher von der Universität in Shanghai, dass das Konzept bei „Poor responder“-Frauen funktionieren kann,3 und in den folgenden Jahren testeten auch andere Forscher die Methode. Mit DuoStim gelang es, rund doppelt so viele Eizellen und Blastozysten zu gewinnen wie bei herkömmlicher Stimulation.

Direkter Vergleich mit konventioneller Doppelstimulation

Die Studien hatten aber den Nachteil, dass es nur retrospektive Beobachtungs- oder Fallkontrollstudien waren; randomisierte Studien lagen nicht vor. So war nie klar, ob DuoStim genauso gut oder besser ist als zwei herkömmliche Stimulationszyklen hintereinander. Cerrillo und ihr Team testeten dies nun in einer randomisierten Studie.

Primärer Endpunkt war die Zeit bis zum Gewinn euploider Embryonen. Ziel ihrer Studie war aber nicht zu untersuchen, ob Frauen mit DuoStim schneller ein Kind bekommen. Sekundäre Endpunkte waren unter anderem: Dauer der Stimulation, Dosis der Gonadotropine, Reifegrad der Eizellen, Fertilisationsrate und Blastozystenentwicklungsrate.

Eingeschlossen waren 80 Frauen mit „poor response“ auf herkömmliche Stimulation. 27 wurden mit DuoStim behandelt, ebenso viele mit konventioneller Doppelstimulation (Kontrollgruppe). Frauen in der DuoStim-Gruppe waren im Schnitt älter, nämlich 40,7Jahre (±0,8), im Vergleich zu 38,6 (±1,0). Bezüglich Höhe des AHM (Anti-Müller-Hormon), AFC („antral follicle count“) und BMI (Body-Mass-Index) unterschieden sich die beiden Gruppen nicht.

Schneller euploide Embryonen

Die Menge an eingesetzten Gonadotropinen (4005 ± 450 vs. 4245 ± 430; p=0,43), die Anzahl an reifen Eizellen (Metaphase II) (8,7±1,8 vs. 6,8±1,7; p=0,159), die Blastozystenentwicklungsrate (51,4% vs. 34,8%; p=0,113) und die Zahl euploider Embryonen (0,8±0,4 vs. 0,6±0,4; p=0,45) unterschieden sich nicht. Bei Frauen mit DuoStim ließen sich aber schneller euploide Blastozysten gewinnen, nämlich im Schnitt nach 23,3 Tagen (±2,8) im Vergleich zu 44,1 (±2) Tagen in der Kontrollgruppe mit der doppelten Stimulation (p<0,001).

Verglichen die Forscher in der Gruppe der Frauen mit DuoStim die follikuläre mit der Lutealphase, zeigte sich kein signifikanter Unterschied bezüglich Gonadotropindosis, Anzahl der gewonnenen Eizellen, Anzahl reifer Eizellen, Fertilisationsraten, Gesamtzahl von Blastozysten und euploiden Embryonen. Der einzige statistisch signifikante Unterschied war, dass in der Follikelphase im Schnitt kürzer stimuliert wurde als in der Lutealphase, nämlich 10,3 (±0,8) versus 12,7 (±0,9) Tage. DuoStim könne eine Alternative sein, so das Fazit von Dr. Cerrillo, wenn man eine große Zahl von Eizellen in kürzestmöglicher Zeit gewinnen wolle.

Er fände das Ergebnis für Forschungszwecke zwar wichtig, sagt Prof. von Wolff. „Es hat für mich aber wenig klinische Relevanz. Ich sehe für kaum eine Frau, die eine IVF machen möchte, eine klare Indikation für die DuoStim.“

Kommentar

Prof. Dr. Bettina Toth, Direktorin der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Innsbruck

Da wir an der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrino-logie und Reproduktionsmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck schon länger DuoStim in Einzelfällen anbieten, freut es mich, wenn Kollegen ihre Studiendaten dazu veröffentlichen. Es handelt sich allerdings um eine kleine und sorgfältig defi-nierte Studienpopulation, so dass wir weitere Daten abwarten sollten. DuoStim könnte vor allem bei «poor respondern» ein Konzept darstellen, das sind zum Beispiel Frauen mit einer niedrigen Ovarreserve die bei der Follikelpunktion noch klei-nere „unreife“ Follikel aufweisen, die man „nachreifen“ kann.

Im Vorfeld einer Kinderwunschbehandlung ist es wichtig, das individuelle Ansprechen auf eine Stimulationsbehandlung durch Bestimmung des antralen Follikelcounts mit Hilfe eines vaginalen Ultraschalles sowie des AMH-Wertes im Blut zu ermitteln. Hier kann man schon früh Frauen mit einer niedrigen Ovarreserve identifizieren und entsprechend beraten.

Ich freue mich, dass wir mittlerweile in der komfortablen Situation sind, sowohl eine Stimulationsbehandlung mit einer Vielzahl an Medikamenten anzubieten oder eine IVF-Behandlung ohne Medikamente im natürlichen Zyklus. Wir offerieren den Frauen an unserer Universitätsklinik beides. Nach einer ausführlichen diagnostischen Abklärung besprechen wir mit dem Paar die verschiedenen Optionen: milde oder konventionelle Stimulation sowie Vorgehen im natürlichen Zyklus einschließlich der Vor- und Nachteile sowie der Erfolgsraten. Es wäre wünschenswert, dass wir uns im Bereich der «poor responder» mehr austauschen und gemeinsame Studienprotokolle entwickeln.

„Poor responder“ auf Hormonstimulation

Eine Arbeitsgruppe der European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) hat im Jahr 2011 „poor response“ folgendermaßen definiert:

Von folgenden drei Kriterien müssen mindestens zwei erfüllt sein:

Höheres mütterliches Alter (oder ein Risikofaktor für eine vorzeitige ovarielle Erschöpfung)

Vorangegangenes schlechtes Ansprechen auf die FSH-Stimulation (≤3 Eizellen nach konventioneller Stimulation)

Eine aufgrund der Antralfollikelzahl (<5–7) oder des AMH-Wertes (<0,5–1,1ng/ml) als abnorm niedrig bewertete ovarielle Reserve

Nach Ferraretti AP et al.: Hum Reprod 2011; 26: 1616-24

Quelle:

ESHRE virtual 37th Annual Meeting, 26. Juni – 1. Juli 2021

Literatur:

1 „A step forward for IVF patients with predicted poor response to treatment“, Press Release ESHRE, 29. Juni 2021 2 Von Wolff M et al.: Fertil Steril 2009; 92: 1360-5 3 Kuang Y et al.: Reprod Biomed Online 2014; 29: 684-91

Das könnte Sie auch interessieren:

Künstliche Intelligenz in der Brustpathologie

Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) markiert einen Paradigmenwechsel in der Pathologie – insbesondere in der Brustpathologie. Validierte KI-Tools steigern bereits heute ...

Postpartale Blutung im Fokus

Wenn sich die Sonne über dem Tafelberg erhebt und das goldene Licht über Kapstadt legt, ahnt man kaum, dass sich hier im Oktober 2025 mehr als 8000 Fachpersonen aus über 130 Ländern ...

Muss das duktale Carcinoma in situ noch operativ behandelt werden?

Das duktale Carcinoma in situ (DCIS) ist ein möglicher Vorläufer des invasiven Mammakarzinoms, wird jedoch zunehmend als heterogene Entität erkannt, sodass eine Standardtherapie mit ...