Langzeittrends in der Verschreibung von Antidiabetika

Autoren:

Dr. Clemens Engler

Univ.-Prof. Dr. Christoph Ebenbichler

Universitätsklinik für Innere Medizin I,

Medizinische Universität Innsbruck

E-Mail: Clemens.Engler@i-med.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die letzten Jahre waren geprägt von neuen pharmakologischen Entwicklungen und Studienergebnissen, die die Behandlung von Patienten mit Typ-2-Diabetes revolutionierten. Das Diabetesregister Tirol stellt ein wertvolles Werkzeug dar, um die Umsetzung dieser therapeutischen Innovationen zu untersuchen.

Keypoints

-

Metformin wird am häufigsten verschrieben.

-

Insulin wird konstant über die Jahre am zweithäufigsten verschrieben.

-

Die Verschreibung von Metformin, SGLT2-Inhibitoren, DPP-4-Inhibitoren und GLP-1-Agonisten ist signifikant gestiegen.

-

Die Verschreibung von Sulfonylharnstoffen nimmt ab.

Die Prävalenz des Diabetes mellitus (DM) hat sich seit 1980 verdoppelt, er betrifft 463 Millionen Erwachsene weltweit, Schätzungen gehen davon aus, dass rund die Hälfte der Fälle nicht diagnostiziert sind.1,2 Mehr als vier Millionen Menschen sind 2019 an DM und den damit assoziierten Folgeerkrankungen gestorben. Die Behandlung von DM verursacht weltweit jährliche Kosten von 760 Milliarden US-Dollar, bis 2045 wird die Zahl der Erkrankten auf 700 Millionen steigen und die Kosten steigen auf 845 Milliarden US-Dollar.2 Europa zählt weltweit am zweitwenigsten Erwachsene mit DM, doch die intrakontinentalen Prävalenzunterschiede sind groß.2 In Österreich leiden 600000 Menschen (6,6%) an DM, 85% bis 90% davon an Typ-2-Diabetes (T2D).2,3 Die DM-Epidemie führt zu einer kontinuierlichen Entwicklung von Antidiabetika, Behandlungsstrategien und Richtlinien.4–9 Die europäische (EASD) und die amerikanische Diabetesgesellschaft (ADA) erarbeiten und publizieren gemeinsam Behandlungsrichtlinien.6,9–11 Für eine zeitgerechte, evidenzbasierte und international vergleichbare Behandlung ist es unumgänglich, dass nationale Gesellschaften, wie die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG), die Richtlinien an die besonderen nationalen Gegebenheiten anpassen und publizieren.8

Die letzten Jahre waren geprägt durch tiefgreifende Veränderungen in der Behandlung von T2D. Nachdem die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) ihre Zulassungsbestimmungen für Antidiabetika geändert hat, benötigen neue Wirkstoffe nun eine kardiovaskuläre Endpunktstudie für die Zulassung.12 Inhibitoren des Natrium-Glukose-Kotransporters 2 (SGLT2-I), Agonisten des Glukagon-like-Peptid-1-Rezeptors (GLP-1-RA) und Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren (DPP-4-I) sind die ersten Antidiabetika, welche unter den neuen Bestimmungen zugelassen wurden. Die neuen Ergebnisse führten zu stetigen Anpassungen der Richtlinien und der Einführung eines Behandlungsalgorithmus mit klaren Empfehlungen für die betreuenden Ärzte.6,10,11,13,14 In Form eines fünfspaltigen Stufenschemas ermöglicht der Algorithmus eine evidenzbasierte und bedürfnisorientierte Behandlung.7,9

Die Einführung und Umsetzung von Richtlinien in die Realität sind unabhängig vom Fachgebiet essenziell für Therapieverbesserungen.15 Dafür stellen Register ein Bewertungsinstrument dar. Kontinuierlich gemessene klinische Langzeitdaten von Patienten sind eine valide Möglichkeit, die Implementierung von Richtlinien zu verfolgen. Trotz der immensen Wichtigkeit sind epidemiologische Daten zu Diabetestherapien in Österreich und Europa rar. Das Diabetesregister Tirol (DRT) ist das einzige österreichische Diabetesregister. Im Hinblick auf die zahlreichen Veränderungen in der Therapie des T2D von 2012 bis 2018 wurden die DRT-Daten dieses Zeitraums analysiert und die Ergebnisse mit den rezenten Richtlinien und publizierten äquivalenten Daten diskutiert.

Methodik

Die publizierten Daten stammen aus dem DRT. Bisher wurden fast 21000 Patienten in das Register eingeschlossen, davon knapp 16000 Patientinnen und Patienten mit T2D. Die Details der Methodik wurde von Engler et al. beschrieben.16

Demografie

Die verschriebenen Medikamente von 10875 Patienten des DRT von 2012 bis 2018 wurden analysiert. Die Untersuchten haben ein mittleres Alter von 69 ± 12 Jahren und 41,3% sind Frauen. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer liegt bei 13,4 ± 9,2 Jahren, der HbA1c bei 7,6% ± 1,88 (60mmol/mol ± 20,6) und der BMI ist 30,2kg/m2 ± 5,83. Die häufigste diabetesassoziierte Spätkomplikation ist die diabetische Nephropathie, gefolgt von der Notwendigkeit einer Revaskularisation und dem Myokardinfarkt.16

Verschreibungsmodalitäten nach Wirkstoffklasse

68,1% aller Patienten wurden mit mindestens einem oralen Antidiabetikum behandelt. Am häufigsten wird Metformin verschrieben (51,3%), gefolgt von DPP-4-I (28,2%), SGLT2-I (11,7%), Sulfonylharnstoff (SU) (9,1%), Thiazolidindionen (TZD) (3,7%) und Alpha-Glucosidase-Inhibitoren (AG-I) (0,4%). Bei den injizierbaren Therapien sind Insuline und deren Analoga am häufigsten (34,6%), an zweiter Stelle liegen GLP-1-RA (2,8%).

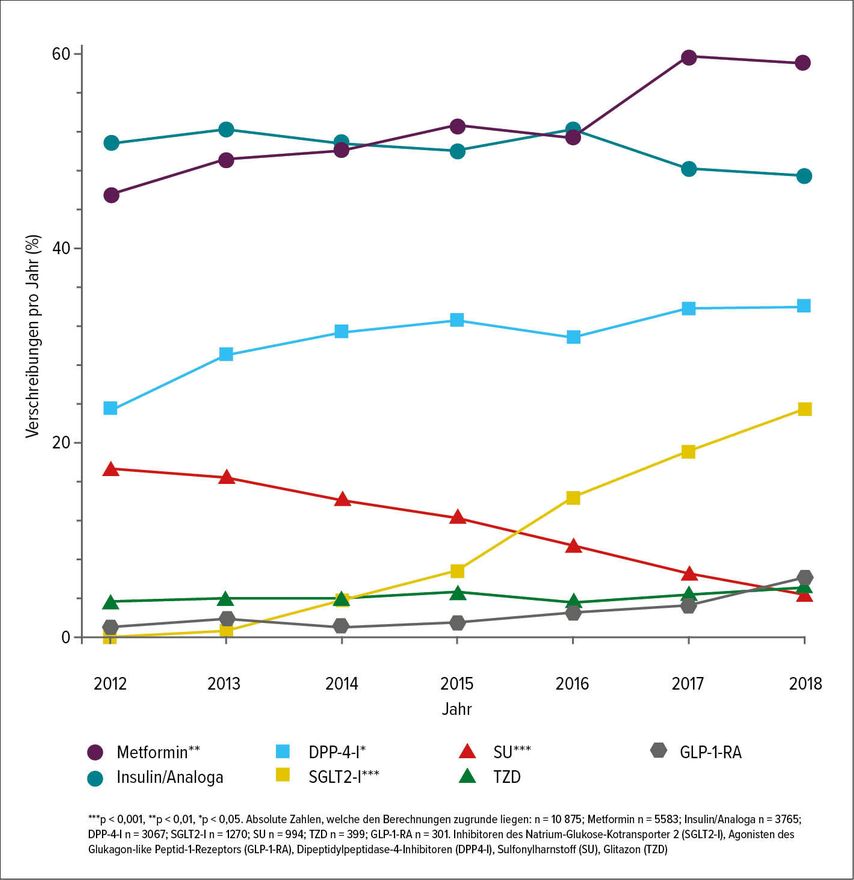

In dem Zeitraum kam es zu einem signifikanten Anstieg der Verschreibungen von Metformin (2012: 45,4%, 2018: 59%, p=0,002), DPP4-I (2012: 23,3%, 2018: 34,1%, p=0,013) und SGLT2-I (2012: 0,06%, 2018: 23,4%, p<0,001). Es wurden signifikant weniger SU (2012: 17,3%, 2018: 4,6%, p<0,001) und AG-I (2012: 0,74%, 2018: 0,27%, p<0,05) verschrieben. TZD-Verschreibungen blieben gleich (2012: 3,72%, 2018: 5,34%, p=0,098). Bei den injizierbaren Therapien kam es zu einem Anstieg der GLP-1-RA-Verschreibungen (2012: 1%, 2018: 6,1%, p=0,017). Insuline und deren Analoga blieben stabil (2012: 50,8%, 2018: 47,5%, p=0,073) (Abb. 1).16

Abb. 1: Zeitlicher Verlauf der Verschreibung von Antidiabetika im Zeitraum 2012–2018 im Diabetesregister Tirol und Veränderung über diesen Zeitraum. Die Veränderung über die Zeit wurde mithilfe einer Zeitreihenanalyse mit linearer Regression berechnet

Patienten jünger als 80 Jahre bekommen am häufigsten Metformin verschrieben. DPP-4-I findet man am häufigsten bei Patienten, die älter als 40 Jahre sind. Patienten von 40 bis 59 Jahren bekamen am meisten SGLT2-I, über 80-Jährige am wenigsten. Insuline und deren Analoga sind am häufigsten bei Patienten älter als 80 Jahre.16

Kombinationstherapien

Mehr als die Hälfte der DRT-Patienten erhalten eine Kombinationstherapie (55,6%) mit mindestens einem anderen Wirkstoff. Metformin in Kombination mit DPP-4-I stellt die häufigste Kombination dar (19,5%), gefolgt von Metformin und Insulin oder einem Analogon (17,1%). Am dritthäufigtsten wird Metformin mit SGLT2-I kombiniert (9,7%) gefolgt von Metformin und SU (4,6%). Eine Dreifachtherapie mit Metformin, SGLT2-I und DPP-4-I (4,2%) ist häufiger als eine duale Therapie mit Metformin und TZD (2,6%). Die seltenste Kombinationstherapie ist SGLT2-I + GLP-1-RA (0,7%).

Den steilsten Anstieg bei den verschriebenen Kombinationstherapien zeigt die Kombination Metformin und SGLT2-I (2012: 0,3%, 2018: 15,8%, p<0,001). Die Verschreibungen von Metformin + DPP-4-I (2012: 7,8%, 2018: 17,5%, p=0,024), Metformin + Insulin oder Analogon (2012: 18,6%, 2018: 23,9%, p=0,003) und Metformin, SGLT2-I + DPP-4-I (2012: 0%, 2018: 6,7%, p=0,002) stiegen ebenfalls signifikant. Die Kombination Metformin und SU zeigt einen signifikanten Rückgang (2012: 8,6%, 2018: 2,9%, p=0,001). Metformin in Kombination mit TZD (2012: 1,7%, 2018: 2,3%, p= 0,329) blieb gleich häufig.16

Die Kombinationen Metformin + DPP-4-I und Metformin in Kombination mit Insulin sind am häufigsten bei Patienten von 40 bis 79 Jahren zu finden. Die Kombination Metformin + SGLT2-I findet man am häufigsten bei Patienten von 40 bis 59 Jahren. Metformin und SU gemeinsam werden am häufigsten Patienten im Alter von 60 bis 79 Jahren verschrieben, am seltensten ist diese Kombination in der jüngsten Gruppe.16

Diskussion

In dem siebenjährigen Beobachtungszeitraum war Metformin das am häufigsten verschriebene Antidiabetikum, gefolgt von Insulin oder Insulinanaloga, DPP-4-I, SGLT2-I, SU, TZD, GLP-1-RA und AG-I. Die Zahl der Verschreibungen von Metformin, DPP-4-I, SGLT2-I und GLP-1-RA ist angestiegen, die Verschreibungen von SU wurden signifikant weniger und die von Insulinen oder Analoga und TZD blieben gleich.

Metformin ist das häufigste Antidiabetikum in allen Altersklassen

Die Richtlinien von 2015 haben Metformin als Primärtherapie bestätigt. Die Erweiterung der Zulassung für Patienten mit milder bis moderater chronischer Niereninsuffizienz führte zu einer Erweiterung des Verschreibungsspektrums.10,11,17,18 In den Richtlinien von 2015 war Metformin die alleinige medikamentöse Primärtherapie.10,11 Laut den aktuellen Richtlinien sind nun bisher nicht therapierte Menschen mit T2D und atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankung mit einem hohen oder sehr hohen kardiovaskulären Risiko initial mit einem SGLT2-I zu behandeln.6,7 Metforminverschreibungen sind im internationalen Vergleich zunehmend, insbesondere bei jüngeren PatientInnen.19–23 Im DRT ist Metformin das am häufigsten verschriebene Antidiabetikum in allen Altersgruppen (Abb. 1).24 Die Verringerung der kardiovaskulären Mortalität, sehr gute glyklämische Kontrolle und die erweiterte Möglichkeit, Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion Metformin zu verschreiben, macht es nun möglich, dieses Medikament bis in ein höheres Alter zu verschreiben.17,18,25

Starker Zuwachs der SGLT2-Inhibitoren seit ihrer Zulassung

2012 erfolgte die Zulassung des ersten SGLT2-I. Bis zur Publikation der Richtlinien von 2015 gab es noch wenig Daten aus großen Kohorten, daher äußerten sich die Autoren zurückhaltend.10,11,26 Kardiovaskuläre Endpunktstudien mit SGLT2-I zeigten eine niedrigere Gesamtmortalität, niedrigere kardiovaskuläre Mortalität, weniger Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz, langsamere Progression der diabetischen Nierenerkrankung und ein geringeres Risiko für Nierenversagen. Diese Vorteile wurden bei Diabetikern und Nichtdiabetikern beobachtet.4,5,27–30 Die zunehmend evidenten Vorteile einer Therapie mit SGLT2-I erklärt den steilen Anstieg der Verschreibungen (Abb. 1).21,31,32 Im Vergleich zur letzten DRT-Evaluierung ist zu erkennen, dass der starke Zuwachs vor allem in den Altersgruppen unter 80 Jahren stattfindet.24 Die renalen und auch kardiovaskulären Vorteile der SGLT2-I wären aber auch in dieser Population wichtig. Nebenwirkungen wie Gewichtsverlust, höheres Risiko für Dehydrierung und Blutdruckabfall stellen aber ein größeres Risiko für ältere Patienten dar.32

Deutlicher Rückgang der Verschreibungen von Sulfonylharnstoffen

In den Richtlinien 2015 waren SU als Zweitlinientherapie zur Therapieintensivierung empfohlen.10,11 In den aktuellen Richtlinien werden sie als letzte Wahl geführt – es sei denn die kostengünstigste Therapie muss gewählt werden.6,7 SU senken den HbA1c vergleichbar mit Metformin und TZD, jedoch zeigt Metformin bessere kardiovaskuläre Langzeitergebnisse. Zudem erhöhen SU das Körpergewicht und bergen das Risiko für Hypoglykämie.25National und international sieht man die Zahl der Verschreibungen von SU sinken (Abb.1).19,21–24 Interessanterweise sieht man, dass trotz der sinkenden Zahlen SU in den USA die häufigste Zweitlinientherapie ist.19,31,32 Aufgrund eines anderen Versicherungssystem sind Antidiabetika in den USA deutlich teurer. SU sind eine kosteneffiziente Therapie und haben daher eine Bedeutung, wenn die Kosten ein großes Problem darstellen.6,9,33

Insuline und Insulinanaloga werden nach wie vor häufig verschrieben

Die alten Richtlinien listeten Insuline und Insulinanaloga früher in der Intensivierung der antidiabetischen Therapie als die aktuellen.6,7,10,11 Neue Antidiabetika haben kardiovaskuläre Vorteile und weniger schwere Nebenwirkungen.25 Die Verschreibungszahlen von Insulinen von 2012 bis 2018 blieben gleich (Abb. 1) und Insuline sind das zweithäufigste verschriebene Antidiabetikum im DRT. Auch international bleiben Insuline stark verbreitet.19,22,23,31 Durch die Reduktion der Betazellen und der Nierenfunktion werden einige der neuen Therapiemöglichkeiten weniger wirksam oder sind kontraindiziert.34 Insuline stellen die effizienteste Therapiemöglichkeit dar und sind daher häufig bei Patienten mit längerer Diabetesdauer und höherem Alter in Verwendung.31 Das höhere Risiko für Hypoglykämien kann durch den Einsatz moderner Insulinanaloga verringert werden.23,35

DPP-4-Inhibitoren als beliebtes Zusatztherapeutikum

Die Richtlinien von 2015 haben DPP-4-I bei Nichterreichen der Zielwerte bereits als Zusatztherapie geführt.10,11 DPP-4-I sind nun als Zusatztherapeutikum indiziert, wenn keine adäquate glykämische Kontrolle mit der bestehenden Therapie erreicht werden kann und beim Patienten keine chronische Niereninsuffizienz oder kardiovaskuläre Erkrankung vorliegt und kein Gewichtsverlustes erreicht werden soll.6,7 Die Zahl der Verschreibung von DPP-4-I ist seit ihrer Zulassung stetig steigend, insbesondere als Zusatztherapie. Die Vorteile der DPP-4-I sind ein geringes Risiko für Hypoglykämien, ein unkompliziertes Management, die Gewichtsneutralität und die hohe Akzeptanz.7,36,37 Doch zwischen verschiedenen Ländern bestehen große Schwankungen.19–22,24,31 DPP-4-I zeigen eine geringere Effizienz in der glykämischen Kontrolle und manche Präparate benötigen eine Dosisanpassung bei chronischer Niereninsuffizienz. DPP-4-I stellen eine weitere Option dar, falls die Kosten keine große Rolle spielen.6,7

Glitazonverschreibungen bleiben stabil, aber niedrig

PraXiStiPP

Wie im Diabetesregister Tirol gezeigt, verändern sich die Verschreibungsgewohnheiten der teilnehmenden angestellten und niedergelassenen Diabetologen signifikant. Metformin und Insuline sind die am häufigsten verschriebenen Antidiabetika. Die Verschreibung der potenziell hypoglykämisierenden Sulfonylharnstoffe nimmt deutlich ab, während gewichtsneutrale bis gewichtsreduzierende antidiabetische Substanzen an Bedeutung gewinnen.Früher waren TZD empfohlen, wenn mit einer Monotherapie keine adäquate glykämische Einstellung erreicht wurde.10,11 Laut den neuen Richtlinien sind sie als Therapieintensivierung in zwei bestimmten Fällen empfohlen: wenn die Therapieziele mittels Monotherapie nicht erreichbar sind, sowie wenn der Patient keine kardiovaskuläre Erkrankung und/oder Niereninsuffizienz hat und dabei keine Notwendigkeit zum Gewichtsverlust besteht. Des Weiteren sind TZD empfohlen, wenn die Kosten eine große Rolle spielen.6,7 Die Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz, Blasenkrebs, Übergewicht und Osteoporose mit TZD ist kontraindiziert.7,11,25,38 National und international sind die Verschreibungszahlen stabil niedrig.19,21,22

GLP-1-Rezeptor-Agonisten werden selten verschrieben, trotz ihrer belegten Vorteile

In den aktuellsten Guidelines sind GLP-1-RA ein Medikament der ersten Wahl zur Therapieintensivierung bei Patienten mit einer kardiovaskulären Erkrankung und Übergewicht.6,7 Unter den Injektionstherapien sind sie die erste Wahl, weil sie kein Risiko für Hypoglykämien bergen und einen gewichtsenkenden Effekt haben.6,7 National und international steigen die Zahlen der verschriebenen GLP-1-RA, sind aber generell niedrig.19,21,22,24 GLP-1-RA-Behandlungen sind kostenintensiv auch ein Grund, weswegen die Verschreibungen gering sind.7,9

Alpha-Glukosidase-Inhibitoren werden kaum verschrieben

AG-I-Verschreibungen sind aufgrund ihrer nur mittelmäßigen Wirkung auf den Blutzucker und der unangenehmen Nebenwirkungen gering in der westlichen Welt.19,21,39 In Japan hingegen sind die Zahlen höher, dies ist eventuell auf die bessere Verträglichkeit bei Personen mit kohlenhydratreicher Ernährung zurückzuführen.20

Conclusio

Die Zulassung potenter neuer Antidiabetika im Untersuchungszeitraum führte dazu, dass Diabetesgesellschaften weltweit sich mit einer ständig ändernden Evidenzlage auseinandersetzen müssen. Die DRT-Daten zeigen, dass Änderungen der Verschreibungsmodalitäten direkt nach den Veröffentlichungen von Publikationen geschehen, bereits vor dem Erscheinen neuer Richtlinien. Diabetologen reagieren schnell auf neu publizierte Informationen und ermöglichen damit eine evidenzbasierte Behandlung bereits vor der Publikation neuer Richtlinien.

Literatur:

1 Beagley J et al.: Global estimates of undiagnosed diabetes in adults. Diabetes Res Clin Pr 2014; 103(2): 150-60 2 Federation ID. IDF Diabetes Atlas. 9th ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2019 3 DIABETES F. Zahlen und Fakten. Vol. 2019. Austrian Diabetes Association (ÖDG); 2019 4 Zinman B et al.: Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 373(22): 2117–28 5 McMurray JJ V et al.: Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med 2019; 381: 1995–2008 6 Cosentino F et al.: 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Hear J 2019: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31497854 7 Davies MJ et al.: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2018; 41(12): 2669–701 8 Clodi M et al.: [Antihyperglycemic treatment guidelines for diabetes mellitus type 2 (Update 2019)]. Wien Klin Wochenschr 2019; 131(Suppl 1): 27–38; Online-Update 2021: Der Ausschuss Leitlinien der ÖDG: Antihyperglykämische Therapie bei Diabetes mellitus Typ 2 – Update Jänner 2021. https://www.oedg.at/pdf/2021-01-Update-Antihyperglykaemische-Therapie-bei-Diabetes-mellitus-Typ-2.pdf. 9 Association AD. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42(Suppl 1): S90–102 10 Association AD. Approaches to Glycemic Treatment. Diabetes Care 2016; 39 Suppl 1: S52-9 11 Inzucchi SE et al.: Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach: update to a position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2015; 38(1): 140–9 12 Research C for DE and. Guidance for industry diabetes mellitus—evaluating cardiovascular risk in new antidiabetic therapies to treat type 2 diabetes Vol. 2020. Food and Drug Administration (USA); 2008: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/diabetes-mellitus-evaluating-cardiovascular-risk-new-antidiabetic-therapies-treat-type-2-diabetes 13 Chatterjee S et al.: Type 2 diabetes. Lancet 2017; 389(10085): 2239–51. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28190580 14 American Diabetes A. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2019. Diabetes Care 2019; 42(Suppl 1): S13–28 15 Rauh S et al.: Challenge of implementing clinical practice guidelines. Getting ESMO’s guidelines even closer to the bedside: introducing the ESMO Practising Oncologists’ checklists and knowledge and practice questions. ESMO Open 2018; 3(5): e000385 16 Engler C et al.: Long-term trends in the prescription of antidiabetic drugs: Real-world evidence from the Diabetes Registry Tyrol 2012-2018. BMJ Open Diabetes Res Care; 8(1): 1279 17 EMA: Use of metformin to treat diabetes now expanded to patients with moderately reduced kidney function [Internet]. Vol. 2019. European Commission (EU); 2016. Available from: internal-pdf://69.139.81.225/EMA_Use of metformin to treat diabetes now exp.pdf 18 Availability DS and. FDA Drug Safety Communication: FDA revises warnings regarding use of the diabetes medicine metformin in certain patients with reduced kidney function [Internet]. Vol. 2019. Food and Drug Administration (USA); 2016. Available from: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-revises-warnings-regarding-use-diabetes-medicine-metformin-certain 19 Montvida O et al.: Long-term Trends in Antidiabetes Drug Usage in the U.S.: Real-world Evidence in Patients Newly Diagnosed With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2018; 41(1): 69–78 20 Tanabe M et al.: Prescription of oral hypoglycemic agents for patients with type 2 diabetes mellitus: A retrospective cohort study using a Japanese hospital database. J Diabetes Investig 2017; 8(2): 227–34 21 Wilkinson S et al.: Changing use of antidiabetic drugs in the UK: trends in prescribing 2000-2017. BMJ Open 2018; 8(7): e022768 22 Hartmann B et al.: Regional differences in type 2 diabetes treatment and outcomes in Germany-An analysis of the German DPV and DIVE registries. Diabetes Metab Res Rev 2018; 34(8): e3049 23 Ramzan S et al.: Trends in global prescribing of antidiabetic medicines in primary care: A systematic review of literature between 2000-2018. Prim Care Diabetes 2019; 13(5): 409–21 24 Lunger L et al.: Prescription of oral antidiabetic drugs in Tyrol - Data from the Tyrol diabetes registry 2012-2015. Wien Klin Wochenschr 2017; 129(1–2): 46–51 25 Maruthur NM et al.: Diabetes Medications as Monotherapy or Metformin-Based Combination Therapy for Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 2016; 164(11): 740–51 26 Clodi M et al.: [Antihyperglycemic treatment guidelines for diabetes mellitus type 2]. Wien Klin Wochenschr 2016; 128 Suppl: S45-53 27 Zelniker TA et al.: SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019; 393(10166): 31–9 28 Perkovic V et al.: Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N Engl J Med 2019; 380(24): 2295–306 29 Heerspink HJL et al.: Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2020; 383(15):1436–46 30 Packer M et al.: Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl J Med 2020; 383(15) :1413–24 31 Raval AD, Vyas A: National Trends in Diabetes Medication Use in the United States: 2008 to 2015. J Pharm Pr 2018; 897190018815048 32 McCoy RG et al.: Adoption of New Glucose-Lowering Medications in the U.S.-The Case of SGLT2 Inhibitors: Nationwide Cohort Study. Diabetes Technol Ther 2019; 21(12): 702–12 33 McEwen LN et al.: Why Are Diabetes Medications So Expensive and What Can Be Done to Control Their Cost? Vol. 17, Current Diabetes Reports. Current Medicine Group LLC 1; 2017 34 Tanwani LK. Insulin therapy in the elderly patient with diabetes. Am J Geriatr Pharmacother [Internet]. 2011/04/05. 2011; 9(1): 24–36 35 Frias PF et al.: New Basal Insulins: a Clinical Perspective of Their Use in the Treatment of Type 2 Diabetes and Novel Treatment Options Beyond Basal Insulin. Curr Diab Rep 2017; 17(10): 91 36 Green JB et al.: Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 373(3): 232–42 37 Scirica BM et al.: Saxagliptin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2013; 369(14): 1317–26 38 Davidson MA et al.: Thiazolidinedione drugs in the treatment of type 2 diabetes mellitus: past, present and future. Crit Rev Toxicol 2018; 48(1): 52–108 39 Hartwig A et al.: Higher-order aberrations and anisometropia. Curr Eye Res 2013; 38(1) :215–9

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...