Hypoglykämie: Vorteile und Limitationen von moderner Diabetestechnologie

Klinische Abteilung für<br> Endokrinologie und Diabetologie<br> Medizinische Universität Graz<br> E-Mail: julia.mader@medunigraz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Hypoglykämie ist eine gefürchtete Begleiterscheinung bei Diabetes mellitus, welche insbesondere bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1, aber auch bei Menschen mit lange bestehendem Diabetes mellitus Typ 2 unter Insulintherapie auftreten kann. Die Angst vor einer Hypoglykämie, vor allem bei Personen, die schon einmal eine schwere Hypoglykämie mit Bewusstlosigkeit hatten, verhindert in vielen Fällen eine gute Blutzuckereinstellung.

Keypoints

-

Die moderne Diabetestechnologie kann die Behandlung des Diabetes mellitus erleichtern und das Hypoglykämierisiko senken.

-

Insbesondere CGM und automatisierte Insulinabgabe haben dabei einen wesentlichen Effekt.

-

Eine gute Diabetesschulung ist ein wesentlicher Faktor für die sinnvolle Verwendung von Diabetestechnologie.

-

Auch die besten technologischen Lösungen können psychologische Aspekte und Motivationsprobleme nicht beheben.

In den letzten Jahren kam es sowohl aufseiten der Diabetestechnologie (kontinuierliche Glukosemessung –CGM, Insulinpumpen, automatisierte Insulinabgabesysteme – AIS, auch „künstliche Bauchspeicheldrüse“ genannt) als auch aufseiten der medikamentösen Therapie (moderne Insulinanaloga, neuartige Glukagonformulierungen, orale Antidiabetika mit geringem Hypoglykämiepotenzial) zu vielen Neuentwicklungen.

So zeigten in den Jahren 2006–2013 Versicherungsdaten von 1,7 Millionen Personen mit Diabetes mellitus Typ 2in den USA, dass die Verordnung von Sulfonylharnstoffen zurückging und eine erhöhte Verschreibung von DPP-4-Hemmern und GLP-1-Analoga zu beobachten war. Außerdem konnte in dieser Zeit auch ein Anstieg von Insulinverordnungen beobachtet werden. Die Raten von schweren Hypoglykämien blieben bei Personen unter Insulintherapie und Sulfonylharnstoff mit 2 pro 100 Personenjahren unverändert.1

Auch eine Untersuchung von knapp 25000 Personen mit Diabetes mellitus Typ 1im Vereinigten Königreich zeigte innerhalb der jeweiligen HbA1c-Gruppe (<6,5%, 6,5–7,4%, 7,5–8,4%, 8,5–9,9%, >10%) unveränderte Raten von Hypoglykämie-bedingten stationären Aufnahmen.2 Interessanterweise waren in dieser Untersuchung die Ereignisse in der Gruppe mit einem HbA1cvon 6,5% am geringsten (10%) und bei den Gruppen mit einem HbA1c von 7,5–8,4% und 8,5–9,9% am höchsten (25–30%).

Kontinuierliche Glukosemessung (CGM)

Durch CGM bekommt man nicht nureine bessere Darstellung aktueller Glukosewerte, sondern auch zusätzliche Information über den zu erwartenden Glukoseverlauf in Form einesTrendpfeils, welcher eine Prognose der nahen Zukunft (meist 15min) ermöglicht. Des Weiteren bekommen die Anwender einen guten Überblick über 24-Stunden-Verläufe, welche auch dem medizinischen Fachpersonal eine Bewertung der Diabeteseinstellung erlauben. Die meisten aktuell verfügbaren CGM-Systeme sind mit Alarmfunktionen ausgestattet und warnen so vor dem Auftreten von Hypo- und Hyperglykämien, damit Anwender rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können.Allerdings ist die Genauigkeit bei allen aktuell verfügbaren Sensorsystemen vor allem im hypoglykämen Bereich am geringsten, wie auch eine rezente Studie bei Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 zeigen konnte.3

Daten aus der „Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation“ (DPV), einem Register, das Personen mit Diabetes mellitus aus Deutschland und Österreich umfasst, bestätigen die klinischen Vorteile von CGM bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1: Die Anzahl von Ketoazidosen und schweren Hypoglykämien konnte im ersten Jahr nach Start der Verwendung der Technologie reduziert werden.4

Insulinpumpentherapie

Daten aus dem US-amerikanischen T1DExchange Register zeigen nur einen geringen Einfluss der Art der Insulingabe (Pen vs. Pumpe) auf die glykämische Kontrolle gemessen am HbA1c.5 Allerdings zeigt sich in einer Metaanalyse eine Reduktion von schweren Hypoglykämien (–75%) bei Verwendung von Insulinpumpentherapie vs. Insulinabgabe mittels Pen oder Insulinspritze.6 Dieses Ergebnis mag durch die Möglichkeit der besseren Insulindosierung und insbesondere der Unterbrechung der Basalratenabgabe und des damit bedingten Stopps der Insulinzufuhr bei drohender Hypoglykämie beeinflusst sein. Möglicherweise kann dieses Resultat auch darin begründet sein, dass die Studien, die in die Metaanalyse Eingang fanden,noch keine modernen Insulinanaloga mit geringerem Hypoglykämiepotenzial, welche heutzutage verfügbar sind, umfassten. Des Weiteren könnte die Verwendung von Zusatzfunktionen von Insulinpumpen, wie beispielsweise Boluskalkulatoren, einen positiven Effekt haben. Auch wenn viele der Fehlberechnungen von Insulinboli bedingt sind durch eine Fehlschätzung des Kohlenhydratgehalts einer Mahlzeit, sind doch einige Fehlberechnungen auch reine Rechenfehler der Anwender.

Eine kleine Untersuchung bei 15 Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 1 zeigte, dass sowohl postprandiale Hypo- als auch Hyperglykämien bei Verwendung eines Boluskalkulators zur Berechnung der Insulindosis im Vergleich zur Selbstberechnung signifikant reduziert werden konnten.7

Künstliche Bauchspeicheldrüse: automatisierte Insulinabgabesysteme

Automatisierte Insulinabgabesysteme (AIS) haben in den letzten Jahren wesentliche Weiterentwicklungen erfahren und es gibt bereits von mehreren Herstellern kommerzielle Systeme am Markt. In Österreich beschränkt sich die Verfügbarkeit von kommerziellen Systemen zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf das MiniMed 670G System. Die Weiterentwicklung dieses Systems zeigte in klinischen Studien beeindruckende Ergebnisse sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1. Nach dem Wechsel von sensorunterstützer Insulinpumpentherapie auf automatisierte Insulinabgabe konnte eine Zeit im Zielbereich (70–180mg/dl) von >70% erreicht werden.8 Beeindruckend dabei ist, dass dies in allen Populationen bei geringerer Zeit in der Hypoglykämie („time below range“, TBR) <70mg/dl erreichbar war: 0,5% TBR bei den Erwachsenen und 0,6% TBR bei den Kindern und Jugendlichen. Auch bihormonale, noch in experimenteller Entwicklung befindliche AIS, bei denen neben Insulin auch automatisiert Glukagon bei Glukoseabfall verabreicht wird, zeigen eine Verbesserung der glykämischen Kontrolle bei Reduktion der Zeit in der Hypoglykämie.9

Limitationen der Technologie

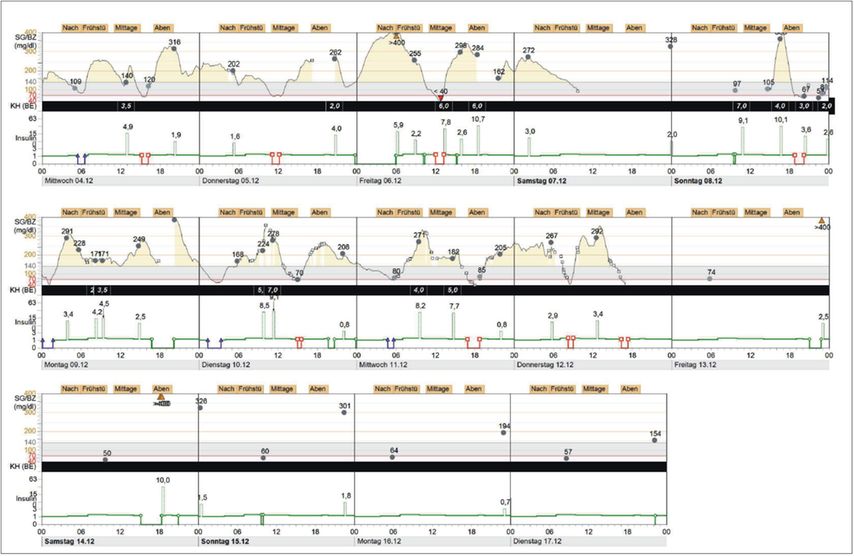

Die oben beschriebenen Beispiele fassen die aktuellen Möglichkeiten der Diabetestechnologie zusammen. Allerdings gibt es natürlich auch Limitationen zu berücksichtigen und zu diskutieren. Beispielsweise sind nicht alle technischen Weiterentwicklungen in jedem Land der Welt verfügbar. Dies ist einerseits bedingt durch die Marktzugangsplanung der einzelnen Unternehmen, andererseits durch die Erstattungssituation im jeweiligen Land. Ein weiteres Thema ist das Wissen der einzelnen Personen mit Diabetes mellitus Typ 1 über ihre Erkrankung. Eine gute Schulung, nicht nur in der jeweiligen Technologie, sondern auch bezüglich des Diabetes selbst, ist essenziell, um einzelne Produkte sinnvoll nutzen zu können. Von großer Bedeutung und leider in Österreich viel zu wenig beachtet sind der psychologische/psychosoziale Aspekt und das Thema der Selbstmotivation. In vielen Fällen stehen andere Themen für einzelne Personen im Vordergrund, die für sie zum aktuellen Zeitpunkt wichtiger sind als der eigene Diabetes. Dadurch treten der Diabetes und die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung einer guten Diabeteseinstellung in den Hintergrund. Dies kann auch durch modernste Technologien nicht ausgeglichen werden. In diesen Fällen wäre die Einbeziehung von geschulten Psychologen sicher wertvoller als die Verschreibung weiterer technologischer Komponenten. Beispielhaft ist dafür in Abbildung 1 ein Sensorprofil einer Person mit Diabetes mellitus Typ 1 unter sensorunterstützter Pumpentherapie, welche den Sensor nur unregelmäßig verwendet, an Tagen ohne Sensorverwendung nur selten den Blutzucker misst und auch zu selten eine Insulinbolusabgabe durchführt, dargestellt (Abb. 1).

Abb. 1: Daten einer Person mit Diabetes mellitus Typ 1 unter sensorunterstützter Pumpentherapie. Die grüne Linie stellt die Insulinabgabe dar, die graue Kurve das Sensorprofil. Die einzelnen grauen Punkte stellen kapilläre Blutzuckermessungen dar. Ab dem 13.12. wird der Sensor nicht mehr verwendet, es erfolgen nur 2–3 kapilläre Glukosemessungen täglich und auch die Insulinbolusabgabe wird selten bis gar nicht durchgeführt, sodass lediglich die Basalrate abgegeben wird

Literatur:

1 Lipska KJ et al.: Diabetes Care 2017; 40: 468-75 2 Zhong VW et al.: Diabetes Care 2017; 40: 1651-60 3 Nagl K el al.: Pediatr Diabetes 2020, in press 4 Tauschmann M et al.: Diabetes Care 2020, 43: e40-2 5 Foster et al.: Diabetes Care 2016; doi: 10.2337/dc16-0207 6 Pickup JC et al.: Diabet Med 2008; 25(7): 765-74 7 Fabris C et al.: Diabetes Care 2020; 43: 799-805 8 Carlson A et al.: Park Nicollet International Diabetes Center, EASD 2020, Poster #169 9 Castle JR et al.: Diabetes Care 2018; 41: 1471-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...