Diagnostische Pitfalls bei Diabetes mellitus – ein Fallbericht

Autor:

OA Priv.-Doz. Dr. Gerd Köhler

Universitätsklinik für Innere Medizin

Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie, Graz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Diagnostische Pitfalls gefährden die Patientensicherheit. Das Bewusstsein für diagnostische Fehler im medizinischen Bereich ist oft eingeschränkt. Daraus resultierende Fehlschlüsse sind selten auf eine einzige Ursache zurückzuführen, sondern meist multifaktoriell bedingt.

Keypoints

-

Diagnostische Fehler betreffen die Patientensicherheit und sind meist multifaktoriell bedingt.

-

Bei einem Insulinmangeldiabetes sollte immer auch an andere Ursachen als einen Diabetes mellitus Typ 1 gedacht werden.

Ein 61-jähriger Mann wurde in einem Krankenhaus aufgrund seit 4 Wochen bestehender zunehmender Polyurie, Polydipsie, Leistungs- und Gewichtsverlust vorstellig. Der BMI betrug zu diesem Zeitpunkt 22,2kg/m2, der Blutzucker wurde bei Aufnahme mit 493mg/dl gemessen, die Ketone im Harn waren positiv und der pH-Wert in der Blutgasanalyse lag bei 7,25.

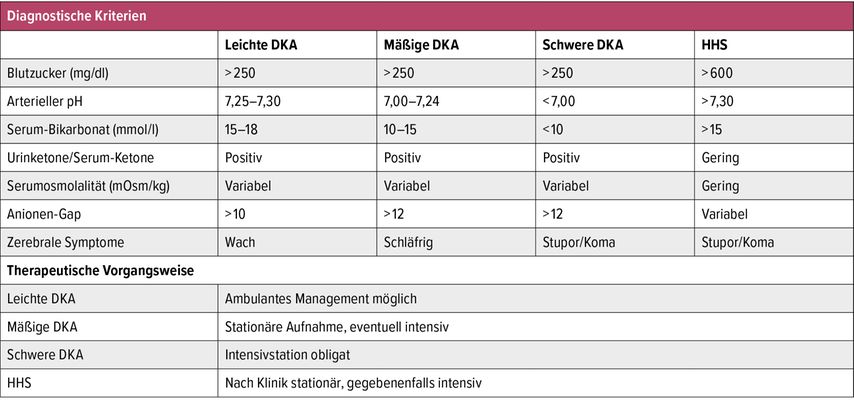

Die Arbeitsdiagnose zu diesem Zeitpunkt war diabetische Ketoazidose bei Diabetes-mellitus-Erstmanifestation. Die diagnostischen Kriterien für eine diabetische Ketoazidose finden Sie in Tabelle 1. In der Familienanamnese war kein Diabetes mellitus erhebbar. Eine Insulinperfusortherapie wurde gestartet, unter welcher sich die Beschwerden des Betroffenen rasch besserten. Nachdem sich die Blutgase normalisiert hatten und keine Ketone mehr nachweisbar gewesen waren, wurde auf eine subkutane Insulintherapie umgestellt.

Tab. 1: Differenzialdiagnose diabetische Ketoazidose (DKA) vs. hyperosmolare Hyperglykämie (HHS) und therapeutische Vorgangsweise

Weiterführende Diagnostik

Als weiterführende Diagnostik erfolgten eine Blutabnahme zur Bestimmung von C-Peptid als Ausdruck der Insulineigenproduktion und eine Antikörperdiagnostik hinsichtlich eines Diabetes mellitus Typ 1.

Laboruntersuchung mit Normwerten in runden Klammern:

-

Inselzell-AK: grenzw./+ (– negativ)

-

Insulin: 45,5/+ [mU/l] (3,0–25,0)

-

C-Peptid: 1,25 [ng/ml] (0,78–1,89)

-

Insulin-AK: 0[U/ml] (0–10)

-

Tyrosin-Phosphatase-AK: 0,0[U/ml] (0,0–8,0). Negativ: bis 8[U/ml], Graubereich: 8 bis 10[U/ml], positiv: ab 10[U/ml]

-

Glutaminsäure-Decarboxylase-65-AK: 0,0[U/l] (0,0–5,0)

-

Zink-Transporter-8-Auto-AK: 0,0 [U/ml] (0,0–15,0)

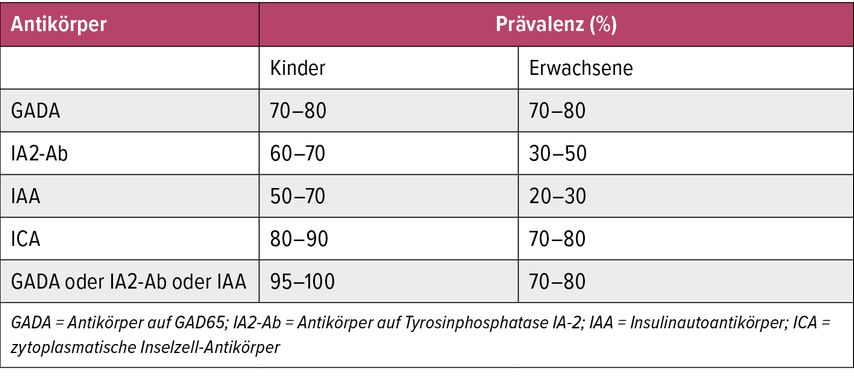

In einer durchgeführten Oberbauch-Sonografie war das Pankreas nur suboptimal darstellbar. Die Entlassungsdiagnose war Diabetes mellitus Typ 2 und es wurde eine Basis-Bolus-Insulintherapie in Kombination mit Metformin etabliert. Für die Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 sprechen zu diesem Zeitpunkt in erster Linie das Alter, fehlende Antikörper und ein normales C-Peptid. Die Prävalenz von Antikörpern bei Diabetes mellitus Typ 1 finden Sie in Tabelle 2. Aus dieser Tabelle ist erkennbar, dass bei Diabetes mellitus Typ 1 nicht immer die bekannten Antikörper nachweisbar sind.

Diagnostische Unstimmigkeiten führen zu anderem Befund

Praxistipp

Ein roter Faden, nach dem man in der Diagnostik vorgeht, ist sehr wichtig. Außerdem immer auf „red flags“ oder Unstimmigkeiten achten und diesen nachgehen.Zwei Wochen später erfolgte die Vorstellung an einem Zentrum mit Schwerpunkt Diabetologie, da dieses näher am Arbeitsplatz lag. Aufgrund der Unstimmigkeiten der Diagnose wurden weitere Untersuchungen durchgeführt. In einem CT des Pankreas zeigte sich eine ein Zentimeter große hypodense Läsion in der Cauda pancreatis. Die Histologie ergab Stromaanteile mit Infiltraten eines stromareichen in Einzelzellen dissoziierten Adenokarzinoms.

Die korrekte Diagnose bei dem Patienten lautete daher Diabetes mellitus Typ 3c. Die Häufigkeit eines Diabetes mellitus Typ 3c liegt bei circa 5–10% aller Diabetesfälle. Der Diabetes mellitus Typ 3c wird auch pankreopriver Diabetes mellitus genannt und ist gekennzeichnet durch eine nicht adäquate Insulinausschüttung durch das Pankreas. Mögliche Ursachen sind eine chronische Pankreatitis, Traumen, Operationen, Neoplasmen, Mukoviszidose oder Hämochromatose.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...