ÖDG-Leitlinien: Update 2020

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft hat in ihren Leitlinien von 2019 die Personalisierung der Diabetestherapie vollzogen. Für kardiovaskulär oder renal Vorerkrankte wurde ein eigener Behandlungspfad vorgeschlagen. Mit dem Update der ÖDG-Leitlinien 2020, das im April online erfolgt ist, hat sich dieser Patientenkreis nun erweitert.

Erstlinientherapie: Metformin & Lebensstilmodifikation

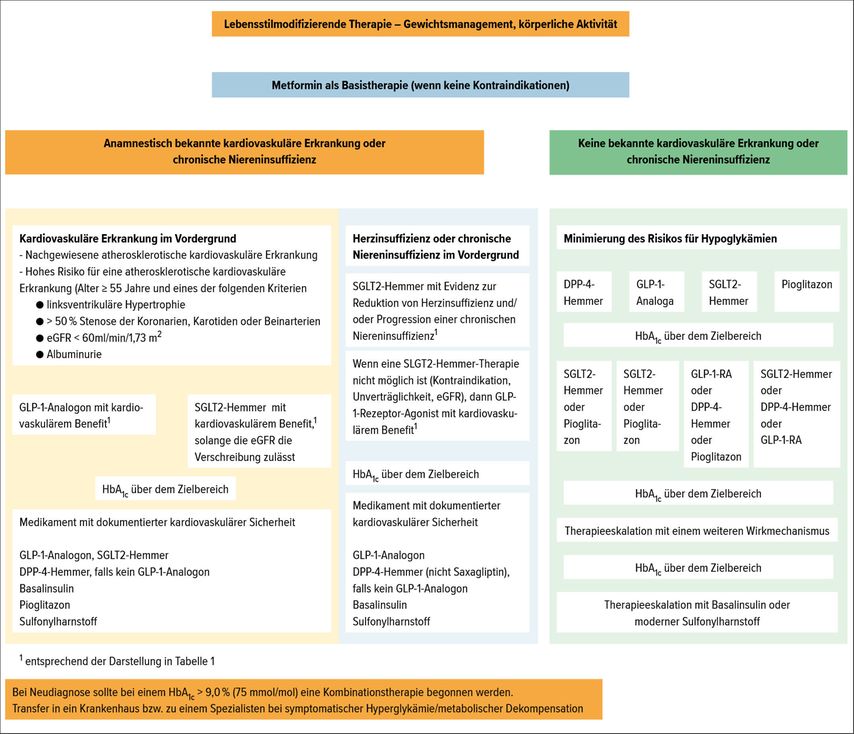

Nichts geändert hat sich bei den ÖDG-Leitlinien 2020, was die Erstlinientherapie des Diabetes mellitus Typ 2 betrifft. Sowohl die Lebensstilmodifikation als auch der Start einer Metformintherapie wird ab einem HbA1c ≥6,5% empfohlen. Lebensstilmodifikation bedeutet regelmäßige körperliche Bewegung (beispielsweise in Form von mindestens 150Minuten Ausdauertraining pro Woche), Einhalten einer mediterranen Diät und Gewichtsreduktion bei Übergewicht bzw. Adipositas. Gleichzeitig wird auch der Beginn einer Metformintherapie empfohlen. Diese Empfehlungen sind im Einklang mit den aktuellen ADA/EASD-Leitlinien,1 stehen aber teilweise im Widerspruch zu den im letzten Jahr publizierten ESC-Guidelines2, die für kardiovaskulär Vorerkrankte SGLT2-Inhibitoren oderGLP-1-Rezeptoragonisten an die erste Stelle gereiht haben. Diabetes-Fachgesellschaften sind diesem Vorstoß nicht gefolgt, da diese Empfehlung nicht durch klinische Studien belegbar ist.

Stellenwert der glykämischen Kontrolle in der modernen Diabetestherapie

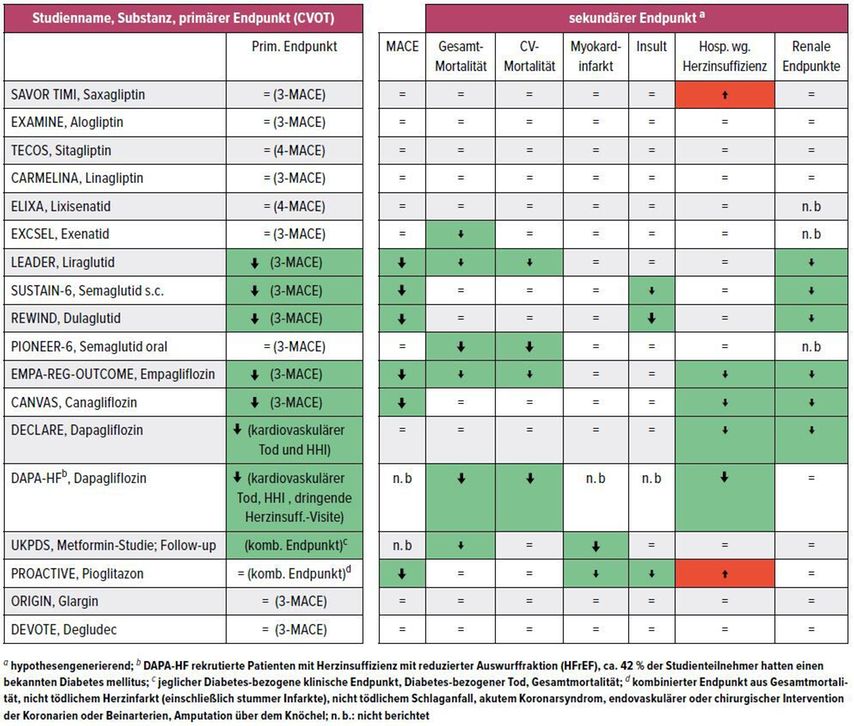

Für einen Großteil der Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 stellen SGLT2-Inhibitoren und/oder GLP-1-Rezeptoragonisten neben Metformin die Standardtherapie dar. Dies liegt einerseits daran, dass für verschiedene Substanzen kardiovaskuläre und/oder renale Benefits bei Hochrisikopatienten gezeigt werden konnten (Empagliflozin, Dapagliflozin, Canagliflozin bzw. Liraglutid, Semaglutid, Dulaglutid), andererseits liegt es auch an den bekannten pleiotropen Effekten, was Körpergewicht oder Blutdruck betrifft. Nicht nur der Einsatz, sondern auch die Erreichung des HbA1c-Zielwertes ist dabei entscheidend. Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass das Risiko für mikrovaskuläre, aber auch makrovaskuläre Komplikationen bei schlechter glykämischer Kontrolle deutlich ansteigt.3 Für Menschen mit neu manifestiertem Diabetes und ohne wesentliche Komorbiditäten gilt es daher weiterhin, einen HbA1c ≤6,5% als Ziel anzustreben, für einen Großteil der Menschen mit Diabetes mellitus ist ein HbA1c ≤7% ausreichend, für Patienten mit zahlreichen Komorbiditäten, limitierter Lebenserwartung oder sehr hoher Hypoglykämiegefahr kann individuell ein höheres HbA1c-Ziel vereinbart werden.

Neuerungen in den ÖDG-Leitlinien 2020

Für die Entscheidung über eine Zweitlinientherapie nach Metformin wurden in den ÖDG-Leitlinien 2019 Patienten mit vorbestehender kardiovaskulärer und/oder renaler Erkrankung von jenen ohne genannte Vorerkrankung differenziert. Für Erstere wurden primär SGLT2-Inhibitoren oder GLP-1-Rezeptoragonisten mit nachgewiesenem kardiovaskulärem Benefit empfohlen. Für jene Patienten, bei denen eine Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz im Vordergrund stehen, sollten primär SGLT2-Inhibitoren mit nachgewiesenem kardiovaskulärem Benefit eingesetzt werden, für Patienten,bei deneneine atherosklerotische Erkrankung im Sinne einer koronaren Herzerkrankung, einer zerebrovaskulären Erkrankung oder einer periperen arteriellen Verschlusserkrankung im Vordergrund steht,wurden gleichermaßen GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Inhibitoren mit kardiovaskulärem Benefit empfohlen. Im Update 2020 wird nun auch für Patienten mit besonders hohem kardiovaskulärem Risiko dieses Vorgehen empfohlen. Darunter versteht man Patienten mit einem Alter ≥55 Jahre und einem der folgenden Kriterien: Bestehen einer linksventrikulären Hypertrophie, >50%ige Stenose der Koronarien, Karotiden oder Beinarterien, eGFR <60 ml/min/1,73 m2 oder Vorliegen einer Albuminurie (Abb.1). Diese erweiterte Empfehlung basiert primär auf Daten der positiv ausgefallenen REWIND-Studie (3-MACE), in der Hochrisikopatienten ohne präexistente kardiovaskuläre Erkrankung HbA1c-unabhängig (also auch mit HbA1c <7%) eingeschlossen und mit Dulaglutid oder Placebo behandelt wurden. Dementsprechend sollte bei Patienten mit kardiovaskulärer oder renaler Vorerkrankung bzw. bei den genannten Patienten mit kardiovaskulärem Hochrisiko entweder eine Therapie mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten oder einem SGLT-2-Inhibitor möglichst rasch nach Metformin begonnen werden. Diese Empfehlung gilt für Wirkstoffe mit nachgewiesenem kardiovaskulärem Benefit (Tab. 1).

Tab. 1: Evidenz zu kardiovaskulärer Sicherheit und Vorteil antidiabetischer Substanzen aus randomisierten, placebokontrollierten Studien

Patienten mit niedrigem oder moderatem kardiovaskulärem Risiko

Für jene Patienten, die weder kardiovaskuläre noch renale Vorerkrankungen aufweisen oder der Gruppe mit kardiovaskuläremHochrisiko zugerechnet werden, blieben die Empfehlungen unverändert, d.h., bei Nichterreichen des vordefinierten HbA1c-Zielwertes kann die Metformin-Monotherapie entweder durch SGLT2-Inhibitoren, DPP-4-Inhibitoren, Pioglitazon oder GLP-1-

Rezeptoragonisten erweitert werden. Die Auswahl der Substanz richtet sich nach möglichen pleiotropen Effekten der Wirkstoffklasse, dem Nebenwirkungsprofil (insbesondere Hypoglykämiegefahr und Einfluss auf Körpergewicht) und möglichen anderen Begleiterkrankungen sowie Verträglichkeit der Substanz. Für Patienten mit metabolischem Syndrom, für die eine Gewichtsabnahme vorrangig ist, sind daher SGLT2-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten vorrangig empfohlene Kombinationspartner von Metformin, für geriatrische Patienten, bei denen die Vermeidung von Hypoglykämien ein wichtiges Ziel ist, stellen DPP-4-Inhibitoren eine gut geeignete Wahl dar. Die unterschiedlichen Wirkstoffe können großteils auch als Dreifachkombinationen eingesetzt werden, definitiv ungeeignet ist eine Kombination von DPP-4-Inhibitoren und GLP-1-Rezeptoragonisten.

Aufgrund des Hypoglykämierisikos werden Sulfonylharnstoffe nur dann empfohlen, wenn mit anderen oralen Antidiabetika bzw. GLP-1-Rezeptoragonisten keine ausreichende glykämische Kontrolle erreichbar ist. Ähnliches gilt auch für Insuline, die entsprechend eher später im Krankheitsverlauf zu initiieren sind. Bei der Auswahl der Insuline spielt neben der kardiovaskulären Sicherheit auch das Hypoglykämierisiko eine wesentliche Rolle.4,5 Die Initiierung einer Insulintherapie erfolgt üblicherweise in Form einer Basalinsulintherapie.

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Susanne Kaser

Universitätsklinik für Innere Medizin I

Medizinische Universität Innsbruck

Präsidentin der Österreichischen

Diabetes Gesellschaft (ÖDG)

E-Mail: susanne.kaser@i-med.ac.at

Quelle:

www.oedg.at/pdf/2004-leitlinien-update.pdf

Literatur:

1 Buse JB et al.: Diabetes Care 2020; 43: 487-93 2Seferovic PM et al.: Eur J Heart Fail 2019; 21(10): 1169-863 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group: Lancet 1998; 352(9131): 854-65 4 Marso SP et al.: N Engl J Med 2017; 377: 723-32 5 Gerstein HC et al.: N Engl J Med 2012; 367(4): 319-28

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Neue Studiendaten zu Typ-2-Diabetes und Lebensstil

Dass gesunde Ernährung und Bewegung das Diabetesrisiko sowie verschiedene Risiken von Patienten mit Diabetes senken, ist seit Langem bekannt. Und das Detailwissen zur Bedeutung von ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...