Zeit heilt viele Wunden: ein Einblick in die dermatologische Rehabilitation

Autoren:

Dr. med. Veronika Schmidt1, 2

PD Dr. med. Matthias Möhrenschlager1

Dr. med. Claudia Lang3, 4

Pashija Demolli1

Prof. Dr. med. Peter Schmid-Grendelmeier2–4

Prof. Dr. med. Marie-Charlotte Brüggen, PhD1–4

1 Hochgebirgsklinik Davos, Davos

2 Christine Kühne-Center for Allergy Research and Education, Davos

3 Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich

4 Medizinische Fakultät, Universität Zürich

E-Mail: marie-charlotte.brueggen@usz.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die medizinische Rehabilitation kommt ergänzend zur akutmedizinischen Versorgung zum Einsatz und umfasst physiologische, psychologische und soziale Prozesse, die zur Krankheit eines Patienten beitragen. In der Dermatologie spielt sie besonders in der umfassenden Behandlung komplexer Krankheitsbilder eine Rolle. Im folgenden Artikel sollen die Notwendigkeit und der Nutzen einer dermatologischen Rehabilitation am Beispiel der atopischen Dermatitis (AD) dargestellt werden.

Definition und Ziele einer dermatologischen Rehabilitation

Die medizinische Rehabilitation versteht sich ergänzend zur akutmedizinischen Versorgung als Ergebnis des Ineinandergreifens physiologischer, psychologischer und sozialer Vorgänge. Grundlage dafür ist das sogenannte biopsychosoziale Modell von funktionaler Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation.1

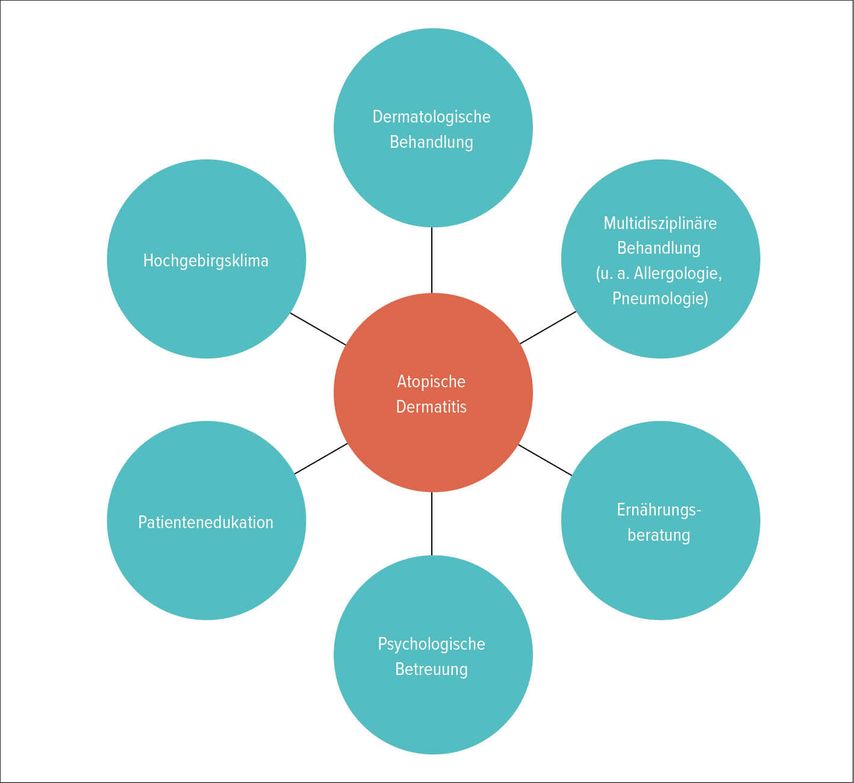

In der Dermatologie umfasst eine stationäre Rehabilitation die Weiterführung und den Ausbau von Therapien und die umfassende Behandlung komplexer Krankheitsbilder. Im Sinne einer multidisziplinären Behandlung sollen präventive und kurative Massnahmen für eine nachhaltige und andauernde Verbesserung der Gesundheit eingesetzt werden. Darüber hinaus beinhaltet die Rehabilitation dermatologischer Patienten eine psychologische Betreuung sowie umfassende Edukationsprogramme. Beides soll den Patienten im Umgang und der Akzeptanz ihrer Erkrankung helfen.

Rehabilitation am Beispiel der atopischen Dermatitis (AD)

Dermatologische Behandlung

Am Beispiel der atopischen Dermatitis (AD) lassen sich die Notwendigkeit und der Nutzen einer dermatologischen Rehabilitation gut illustrieren. Was die dermatologische Behandlung der AD an sich angeht, so sind fachgerecht applizierte topische Therapien eine besondere Stärke der dermatologischen Rehabilitation: Es werden Tuch- und Okklusivbehandlung mit antiinflammatorischen, antiseptischen und rückfettenden Topika durchgeführt (Abb. 1). Ergänzend erfolgen Badetherapien mit antiseptischen und rückfettenden Zusätzen wie Kaliumpermanganat, Sole, Mandel- oder Sojaöl. Über die pure Anwendung dieser Therapien hinaus erhalten die Patienten Schulungen zur Hautpflege (Abb. 2). Diese helfen ihnen dabei, die essenziellen topischen Therapien im Alltag richtig umzusetzen. Den Patienten werden hierbei Kenntnisse zum Einsatz von antientzündlichen Topika wie auch Emollenzien vermittelt, was gerade bei vorhandenen Ängsten vor dem Einsatz von topischen Kortikosteroiden eine grosse Hilfe sein kann. Auch für die Initiierung oder engmaschige Weiterführung von Phototherapien (UVA- oder UVB-«narrow band»-Bestrahlung) bietet die Rehabilitation einen besonders guten Rahmen.

Multidisziplinarität

Neben weiteren Erkrankungen des atopischen Formenkreises wie allergischer Rhinitis, allergischem Asthma bronchiale und Nahrungsmittelintoleranzen leiden AD-Patienten häufig unter psychischen Störungsbildern wie Depressionen und Angststörungen oder auch unter kardiometabolischen und kardiovaskulären Erkrankungen.2, 3 Die multidisziplinäre Behandlung von Patienten mit komplexer AD rückt immer mehr in den Fokus von Behandlungsempfehlungen und wird bei entsprechenden Komorbiditäten dringend empfohlen (Abb. 3).

Zur Abklärung weiterer atopischer Erkrankungen können während der dermatologischen Rehabilitation innert kurzer Zeit allergologische Testungen und Provokationen unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt, Lungenfunktionstestungen veranlasst und pneumologische Konsilien eingeholt werden. Es bietet sich ein ausreichender Zeitrahmen, um auch die Behandlung von internistischen Komorbiditäten aufzugleisen. Bei kardiometabolischen Auffälligkeiten wie z.B. arterieller Hypertonie oder Diabetes mellitus werden Blutdruck- oder Blutzuckerprofile erstellt und die besten Therapieoptionen gemeinsam mit internistischen Fachärzten erörtert.

Eine sehr zentrale Rolle nimmt eine passende Ernährungsberatung und allenfalls -therapie ein. Diese kann von Ernährungsfachpersonen durchgeführt werden, die entsprechend mit Allergien und Nahrungsmittelintoleranzen sowie auch den oft damit verbundenen Ängsten von Patienten mit atopischer Dermatitis vertraut sind. Oft braucht es hierfür neben einer initialen Bestandsaufnahme eine rasche und professionelle Umsetzung sinnvoller diätetischer Massnahmen – ebenso wie das geführte Weglassen sinnloser Massnahmen – und wiederholte Beratungen. All dies kann im Setting einer stationären Rehabilitation viel einfacher umgesetzt werden. Genauso können bei Bedarf auch physiotherapeutische Massnahmen mit der notwendigen Kadenz initiiert werden. Psychologische Betreuungsmassnahmen bei Missempfindungen wie Juckreiz und Schmerz, mangelndem Wohlbefinden und eingeschränkter Lebensqualität aufgrund der Hauterkrankung werden ebenfalls angeboten.

Patientenedukation

Für eine nachhaltige und möglichst lang andauernde Verbesserung des Hautbilds spielt die Patientenedukation eine wichtige Rolle – für erwachsene Patienten ebenso wie für pädiatrische Patienten und deren Eltern. Ziel ist ein besseres Verständnis der Erkrankung und folglich der bessere Umgang damit. Bei der AD impliziert dies bei erwachsenen Patienten insbesondere das Verständnis und die Akzeptanz, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, die Patienten häufig über lange Zeit oder gar das ganze Leben hindurch begleitet. Das gemeinsame Ausarbeiten von Strategien zur «Rückkehr in den Alltag», sowohl hinsichtlich Coping als auch zur Weiterführung von Therapien, kann die Patienten sehr unterstützen (Abb. 4).

Nahrungsmittelallergien sind bei Kindern mit AD häufig, bei Erwachsenen aber nur bei einem kleinen Teil der Patienten belegt. Dennoch sehen einige erwachsene Patienten trotz negativ ausfallender allergologischer Testungen einen Zusammenhang des Hautzustands mit der Ernährung und unterziehen sich teilweise sehr rigiden und nicht immer gesunden Diäten. Die bereits erwähnte gezielte Ernährungsberatung für Patienten mit vorliegenden Nahrungsmittelallergien soll zu einer Erleichterung der alltäglichen Diätplanung führen. Wenn keine Nahrungsmittelallergien (oder Intoleranzen bzw. Störungen) vorliegen, ist das Ziel, entsprechende Ängste abzubauen und die Grundlagen einer gesunden Ernährung zu vermitteln.

Psychosoziale Komponente

Viele Patienten mit atopischer Dermatitis leiden aufgrund ihrer Erkrankung unter einer starken Einschränkung der Lebensqualität.4 Häufig ist es neben den Hautveränderungen selbst vor allem der quälende Juckreiz, der die Lebensqualität beeinträchtigt: Schlafstörungen können zu Problemen im Arbeits- und Privatleben führen und schlimmstenfalls bei Patienten jeden Alters sozialen Rückzug, Depressionen und Angststörungen hervorrufen.5, 6 In sehr schweren Fällen kann dies gar zu Arbeitsunfähigkeit führen.7 Um eine Verbesserung auf allen Ebenen zu erzielen, ist neben der dermatologischen Behandlung auch eine intensive psychologische Betreuung indiziert. Additiv sind auch autogenes Training, Achtsamkeits-Training, Yoga und diverse Entspannungstherapien sinnvoll. Schulungen im Umgang mit Juckreiz und Schlafproblemen sowie Strategien zur Stressbewältigung und Prävention zeigen ebenfalls grosse Wirkung.

Hochgebirgsklima

Neben den bisher genannten Faktoren hat auch das Klima Einfluss auf den Therapieerfolg. Aufgrund Allergenarmut, reduzierter Pollenbelastung, vermehrter Sonneneinstrahlung und relativerLuftreinheit ist das Hochgebirge (>1500 Meter über dem Meer) besonders zuträglich für Atopiker.8–10 In der Schweiz findet sich ein solches Höhenklima unter anderem in Davos, das historisch vor allem für die Rehabilitationsbehandlung von pneumologischen Patienten bekannt ist. Während der positive Effekt des Hochgebirgsklimas für das allergische Asthma umfassend belegt ist, stellt sich die Datenlage zur AD weniger dicht dar. In retrospektiven Beobachtungsstudien liess sich eine deutliche Reduktion von Hautläsionen und der Anwendung kortikosteroidhaltiger Lokaltherapien auch 12 Monate nach der Behandlung im Hochgebirge nachweisen.11, 12

Schlussfolgerung

Auch wenn Zeit nicht alle Wunden heilt, so sind es doch immerhin einige. Obgleich der Trend in Richtung ambulante Medizin geht, so kann eine (2–3-wöchige) Rehabilitation mit multidisziplinärem Ansatz und edukativer Begleitung sehr nützlich und letztendlich wohl auch wirtschaftlich sein.13 In Zeiten der personalisierten Medizin und schneller Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze, insbesondere Biologika, kann die dermatologische Rehabilitation Patienten mit AD mit einem anderen Ansatz helfen: in Form von intensiver Therapie, multidisziplinärer Betreuung und insbesondere der Auf- und Verarbeitung der Erkrankung.

Literatur:

1 World Health Organization: International classification of functioning, disability, and health: ICF, Version 1.0. 2001, Geneva 2 LeBovidge JS et al.: Multidisciplinary interventions in the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2016; 138(2): 325-34 3 Silverberg JI: Comorbidities and the impact of atopic dermatitis. Ann Allergy Asthma Immunol 2019; 123(2): 144-51 4 Grant L et al.: Conceptual model to illustrate the symptom experience and humanistic burden associated with atopic dermatitis in adults and adolescents. Dermatitis 2019; 30(4): 247-54 5 Rønnstad ATM et al.: Association of atopic dermatitis with depression, anxiety, and suicidal ideation in children and adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2018; 79(3): 448-56.e430 6 Patel KR et al.: Association between atopic dermatitis, depression, and suicidal ideation: a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2019; 80(2): 402-10 7 Heede NG et al.: Hand eczema, atopic dermatitis and filaggrin mutations in adult Danes: a registry-based study assessing risk of disability pension. Contact Dermatitis 2017; 77(2): 95-105 8 Engst R, Vocks E: Hochgebirgsklimatherapie bei Dermatosen und Allergien – Wirkmechanismen, Ergebnisse und Einflüsse auf immunologische Parameter. Rehabilitation (Stuttg) 2000; 39(4): 215-22 9 Rijssenbeek-Nouwens LH, Bel EH: High-altitude treatment: a therapeutic option for patients with severe, refractory asthma? Clin Exp Allergy 2011; 41(6): 775-82 10 Möhrenschlager M: Klimaeffekte im Hochgebirge bei der Behandlung von Hauterkrankungen. derm 4/2013; S. 324-28 11 Fieten KB et al.: Alpine climate treatment of atopic dermatitis: a systematic review. Allergy 2015; 70(1): 12-25 12 Fieten KB et al.: Less exacerbations and sustained asthma control 12 months after high altitude climate treatment for severe asthma. Allergy 2019; 74(3): 628-30 13 Andrees V et al.: Economic evaluation of a tertiary prevention program for occupational skin diseases in Germany. Contact Dermatitis 2020; 82(6): 361-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...