Wenn Steak und Co. gefährlich werden

Wenn der heißgeliebte Grillabend immer wieder mit Unwohlsein, Übelkeit, Diarrhö, Urtikaria, Angioödem oder anderen anaphylaktischen Symptomen ausklingt und sich ein Zeckenstichereignis in der Anamnese finden lässt, könnte eine Sensibilisierung gegen α-Galaktosidase (α-Gal) vorliegen: die Vorstellung einer besonderen Allergie anhand eines Patientenbeispiels.

Keypoints

-

Das α-Gal-Syndrom ist eine verzögerte Soforttypallergie gegen das Zuckermolekül „α-Gal“ in Fleisch von Säugetieren und dessen Produkten.

-

Körperliche Anstrengung, NSAR, Stress, Infektionen und Alkohol sind die gängigsten Kofaktoren in dessen Auslösung.

-

Vorangegangene Zeckenstiche mit starker und langandauernder Lokalreaktion (>14 Tage bis zu 8 Wochen) können anamnestisch hinweisend sein.

-

CAVE: α-Gal findet sich auch in Impfstoffen vom Rind oder Schwein, Schlangengift-Antiseren, tierischen Herzklappen, Cetuximab und gelatinehaltigen Kolloidlösungen.

-

Hochsensibilisierte können auch auf Milchprodukte und gelatinehaltige Süßigkeiten anaphylaktisch reagieren.

-

Geflügel- und Fischsorten werden vertragen.

Patientenbeispiel

Im Sommer 2017 entwickelte Herr S. erstmals einige Stunden nach dem Verzehr von Beuschel, Knödel und Bier ein urtikarielles Exanthem, welches durch den Hausarzt behandelt wurde. Etwa einen Monat später stellte er sich um Mitternacht aufgrund einer anaphylaktischen Reaktion II° in unserer Notfallambulanz vor. Die Symptome hätten einige Stunden nach dem Abendessen begonnen, wobei sich der Patient nur mehr an Fisch und Leber als Bestandteile des Abendessens erinnerte. Er erhielt nach ausführlicher Aufklärung einen Adrenalin-Autoinjektor, mied von da an Beuschel und Leber und führte ein Ernährungstagebuch. So verging ein Jahr ohne jegliche anaphylaktische Ereignisse.

Im Sommerurlaub 2018 wurde Herr S. abends aufgrund eines Angioödems mit Atemnot und anschließender Ohnmacht in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Symptome hätten nach dem Abendessen, bestehend aus einem Salat und Bier, begonnen. Zu Mittag, etwa 6–8 Stunden vor Symptombeginn, wurde ein Burger mit Pommes frites gegessen.

Auffallend war, dass vor jedem bis dato geschilderten Ereignis aufgrund von Kopfschmerzen Acetylsalicylsäure (ASS) eingenommen worden war, dieses in der symptomfreien Zeit aber auch mehrmalig ohne Probleme vertragen wurde.

Ein Jahr später, im Sommer 2019, wachte Herr S. mit einer Urtikaria auf. Da er vor dem Abendessen ein Parkemed eingenommen hatte, wurde er zur Austestung einer möglichen Parkemed-Unverträglichkeit an unsere Allergieambulanz zugewiesen.

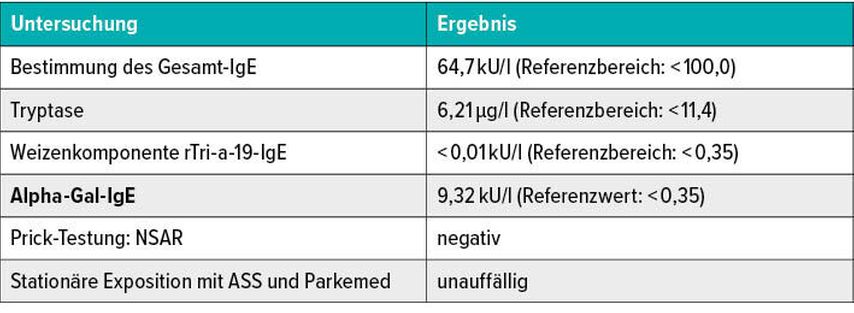

Aufgrund der Anamnese führten wir einige Untersuchungen durch, deren Ergebnisse in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

In Zusammenschau der Anamnese und der erhobenen Befunde diagnostizierten wir bei unserem Patienten eine Allergie gegen rotes Fleisch, basierend auf einer Sensibilisierung gegen α-Gal. Eine NSAR-Unverträglichkeit konnte mittels stationärer Expositionstestung ausgeschlossen werden.

Hintergrund

Noch vor einigen Jahren der Meinung, Allergien würden nur durch Proteine ausgelöst, wurden wir eines Besseren belehrt: Die Allergie gegen rotes Fleisch (Rind, Schwein, Lamm und Wild) wird durch eine IgE-vermittelte Reaktion auf das Zuckermolekül Galaktose-α-1,3-Galaktose, kurz α-Gal, bedingt und stellt somit ein Novum im großen Kreis der Allergien dar.1 Ursprünglich von allen Säugetieren exprimiert, machte vor etwa 20 bis 28 Mio. Jahren die Inaktivierung des Gens, welches dieses Enzym kodiert, den Menschenaffen, Altweltaffen und schließlich uns Menschen zu Ausnahmen und somit möglichen Fleischallergikern.1,2 Die Entdeckung dieser neuen Allergieform gelang auf Umwegen. Als es 2006 nach der Einführung des monoklonalen Antikörpers Cetuximab vermehrt zu allergischen Zwischenfällen – teils sogar mit letalem Ausgang – kam, erregte dies Aufmerksamkeit. Auffällig dabei war, dass die Patienten bereits bei der ersten Verabreichung des Biologikums ana-phylaktisch reagierten. Somit musste eine Sensibilisierung bereits vor Therapiebeginn vorliegen, jedoch worauf? Mausspezifische Glykoproteine mit dem α-Gal-Epitop, welche zu einem kleinen Anteil in dem onkologischen Therapeutikum enthalten sind, konnten als Verursacher identifiziert werden.3 Im Jahr 2009 wurde dann das Krankheitsbild der verzögerten Sofort-typallergie gegen rotes Fleisch anhand von Patientenfällen beschrieben: 24 US-Amerikaner mit spezifischen IgE-Antikörpern gegen α-Gal entwickelten etwa 3–6 Stunden nach dem Genuss von Rind, Schwein oder Lamm eine Urtikaria, Angioödeme oder sogar ausgeprägtere anaphylaktische Beschwerden.4 Zunächst nur in Amerika beschrieben, sind inzwischen weltweit Patienten mit dieser besonderen Allergieform bekannt.5 Die deutsche Zeitschrift „Der Spiegel“ veröffentlichte im Dezember 2012 den ersten überregionalen Bericht in der Laienpresse zur α-Gal-assoziierten Fleischallergie. Mit dem Titel „Das letzte Abendmahl“ wurde die potenziell lebensbedrohliche Allergie den Lesern nähergebracht.6

Symptome der verzögerten Soforttypreaktion

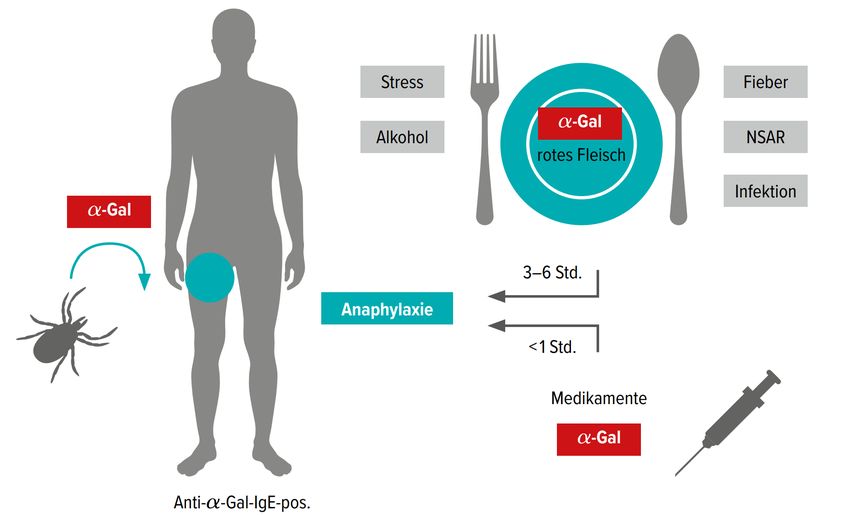

Im Gegensatz zu manchen anderen Allergieformen muss beim α-Gal-Syndrom (AGS) nicht jeder Allergenkontakt eine anaphylaktische Reaktion auslösen. Nur das Zusammenspiel von Verzehr einer ausreichenden Menge roten Fleisches und dem Vorliegen eines oder mehrerer Kofaktoren spielt eine Rolle bei der Auslösung von Symptomen, wie dies auch bei unserem Patienten der Fall war (Abb. 1).7 Körperliche Anstrengung, die Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR), Infektionen, Fieber, Menstruation und Alkohol sind die gängigsten Augmentationsfaktoren, wobei der genaue Mechanismus noch Gegenstand der Forschung ist.8 Betroffen sind Kinder wie Erwachsene ohne offensichtliche Verbindung mit einer atopischen Disposition.9 Um eine anaphylaktische systemische Soforttypreaktion auszulösen, sind die Freisetzung einer ausreichend hohen Menge α-Gal aus Glykoproteinen und/oder Glykolipiden aus dem verzehrten Fleisch und die anschließende Resorption im Darm essenziell.10 Dieser Verdauungsschritt könnte den verzögerten Beginn der Symptome erklären: Nach 3–6 Stunden, häufig in den Abend- und Nachtstunden, entwickeln die Betroffenen Symptome, die von Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Diarrhö über eine Urtikaria mit Angioödemen bis hin zur lebensbedrohlichen Anaphylaxie reichen können.11 Nach dem Verzehr von Innereien, wie Rinder- oder Schweinenieren, werden Reaktionen bereits nach 30–60min. beobachtet. Dies lässt vermuten, dass die α-Gal-Konzentration in Innereien höher und/oder der Verdauungsschritt schneller möglich ist.7 Wird die Darmpassage umgangen, kommt es zu Symptomen, wie wir sie zeitlich von anderen Soforttypreaktionen kennen. So kann die intravenöse Verabreichung von Cetuximab oder gelatinehaltigen Kolloidlösungen innerhalb von Minuten zu einem Auftreten von anaphylaktischen Symptomen mit möglichem letalem Ausgang führen.12, 13 Hochgradig sensibilisierte Menschen müssen auf der Hut sein, denn für sie gilt: Süßes bringt Saures! Der Verzehr einer großen Menge gelatinehaltiger Süßigkeiten (z.B. Gummibärchen) kann ebenfalls eine Anaphylaxie auslösen.14 Auch eine mögliche Unverträglichkeit von Milch, Sahne und Käse ist bei dieser Patientengruppe beschrieben, jedoch führen diese genannten Nahrungsmittel nur selten zu einer anaphylaktischen Reaktion.7

Die Rolle der Blutgruppen und Blutsauger

Als es vor einigen Jahren gehäuft zu allergischen Reaktionen während der onkologischen Therapie mit Cetuximab kam, stach ein weiteres Detail ins Auge: Die zwei US-Bundesstaaten North Carolina und Tennessee verzeichneten die meisten anaphylaktischen Zwischenfälle. Somit deckte sich das Vorkommen des AGS geografisch mit der Verbreitung des Rocky-Mountains-Fleckfiebers und Forscher kamen schließlich auf die Zecke als gemeinsamen Nenner. Die Tatsache, dass α-Gal-Sensibilisierte über eine ausgeprägte und langandauernde (14 Tage bis einige Wochen) Lokalreaktion nach vorangegangenen Zeckenstichen berichteten bzw. sie sich in zeckenreichen Gebieten aufgehalten hatten, bestärkte dies.15, 16 Mittlerweile wurden weltweit Daten gesammelt und publiziert, welche eine eindeutige Verbindung zwischen Zeckenstichen und der Entwicklung einer Allergie gegen rotes Fleisch und Innereien aufzeigen.1, 16 Einer schwedischen Gruppe an Forschern ist es nun sogar gelungen, α-Gal im Darm der in Europa heimischen Zeckenart Ixodes ricinus immunhistochemisch anzufärben.17 Somit ist derzeit davon auszugehen, dass α-Gal mit dem Speichel der Zecke in die menschliche Blutbahn gelangt und zu einer Typ-I-Sensibilisierung führt, wobei der genaue Mechanismus nach wie vor nicht bekannt ist.1 Spannenderweise tritt bei einigen Patienten ein sogenanntes „Recall-Phänomen“ auf: Nach dem Verzehr von α-Gal-haltigen Lebensmitteln kommt es zu einer Urtikaria an den Stellen früherer Zeckenstiche, sozusagen ein Warnzeichen vor Beginn der systemischen anaphylaktischen Reaktion und ein Hinweis darauf, dass lokal eine Gedächtnisreaktion abläuft.18

Weiters wird ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung eines AGS und dem AB0-Blutgruppensystem vermutet, wie Cabezas-Cruz et al. 2019 gut zusammengefasst und berichtet haben.1 Die Struktur des α-Gal-Epitops ähnelt interessanterweise der des Blutgruppen-B-Antigens des AB0-Blutgruppensystems. Während Individuen mit der Blutgruppe AB und B das Typ-B-Antigen in ihren roten Blutkörperchen produzieren, fehlt dieses bei Trägern der Blutgruppe A und 0. Studien berichten, dass Personen mit Blutgruppe AB und B bei AGS-Patienten signifikant unterrepräsentiert sind und diese weniger Anti-α-Gal-IgE-Antikörper produzieren, was eine Auswirkung auf die Entwicklung eines AGS hat: Das Typ-B-Antigen scheint einen gewissen Schutz vor AGS darzustellen.1

Abb. 1: Typ-I-Sensibilisierung durch einen Zeckenstich (modifiziert nach 5). Nach heutigem Wissensstand ist davon auszugehen, dass es durch einen Zeckenstich zu einer Sensibilisierung mit Induktion von IgE-Antikörpern gegen α-Gal kommt. Betroffene Patienten reagieren bei Kontakt mit α-Gal im Sinne einer Typ-I-Allergie: Etwa 3–6 Stunden nach oraler Aufnahme, beziehungsweise sofort bei parenteraler Verabreichung, treten entsprechende Symptome auf. Kofaktoren spielen bei dieser Allergieform eine besondere Rolle

Diagnostik

Die verzögerte und von Kofaktoren abhängige Ausbildung des AGS macht die Diagnose sehr komplex und herausfordernd. Daher gilt: Eine umfangreiche, genaue Anamnese mit allen klinischen Aspekten ist das A und O in der Diagnostik. Besteht der Verdacht auf ein AGS sind u.a. folgende Details in der Erhebung der Patientengeschichte unverzichtbar:

-

Symptome: welche, wann, wie, wo, wodurch, wie lange und wie oft

-

zeitlicher Abstand zwischen Symptombeginn und Nahrungsmittelaufnahme

-

Vorliegen möglicher Kofaktoren

-

Verträglichkeit von Fisch und Geflügel, Milchprodukten und gelatinehaltigen Lebensmitteln

-

vorangegangene Zeckenstiche, möglicherweise mit ausgeprägter Lokalreaktion

Verhärtet sich durch die Anamnese der Verdacht auf eine Sensibilisierung gegenüber α-Gal, sollten laut der aktuellen Leitlinie19 folgende Untersuchungen durchgeführt werden:

-

Hauttestung: Prick-zu-Prick-Testung mit Fleisch, Innereien und gelatinehaltigen Volumenersatzmitteln.5 Letztgenannte eignen sich auch gegebenenfalls zur Intrakutantestung. Derzeit kommerziell erhältliche Haut-Prick-Lösungen weisen eine sehr geringe Sensitivität bei α-Gal-sensibilisierten Patienten auf.4, 7

-

serologische Bestimmung von Tryptase5, Gesamt-IgE und spezifischem IgE gegen Albumine, α-Gal und die vermutete Fleischsorte

-

in Einzelfällen: Basophilenaktivierungstests

-

mehr theoretisch als praktisch: orale Expositionstestung mit verschiedenen Fleischsorten und Innereien ohne/mit Kofaktoren (NSAR, Alkohol, Anstrengung) unter stationärer Notfallbereitschaft5

Therapie

Neben strikter Allergenkarenz müssen alle Patienten mit AGS nach ausführlicher Aufklärung ein allergologisches Notfallset bestehend aus Adrenalin-Autoinjektor, oralem Antihistaminikum und Kortikosteroid erhalten.5 Zudem ist ihnen ein Allergiepass mit dem Warnhinweis bezüglich α-Gal-hältiger Medikamente auszustellen. Bei Bedarf stellt der ebenfalls gegen den Epidermal-Growth-Factor-Rezeptor (EGFR) gerichtete Antikörper Panitumumab eine gleichwertige Alternative zu Cetuximab dar.20

Conclusio

Das α-Gal-Syndrom ist auch im deutschsprachigen Raum häufiger als zunächst angenommen. Früher wahrscheinlich unterdiagnostiziert, hat seit einigen Jahren die Wahrnehmung des neuen Krankheitsbildes auch bei den betroffenen Patienten deutlich zugenommen und nicht selten ergreifen diese selbst die Initiative zur Abklärung. Zudem lässt sich auch eine Zunahme des AGS durch das Anschwellen und die zunehmende Ausbreitung von Zeckenpopulationen erklären. Die genauen Pathomechanismen dieser neuen Allergieform sind nach wie vor unklar und Thema zahlreicher Forschungsprojekte. Eine genaue Anamnese mit einem Augenmerk auf ungewöhnliche Zeckenstichereignisse in der Vorgeschichte sowie die ausführliche Aufklärung der Patienten nach Diagnosesicherung sind essenziell.◼

Autorin:

Dr. Katharina Medek

Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg

E-Mail: k.medek@salk.at

Literatur:

1 Cabezas-Cruz A et al.: Environmental and molecular drivers ofthe alpha-Gal syndrome. Front Immunol 2019; 10: 1210 2 Galili U et al.: Evolutionary relationship between the natural anti-Gal antibody and the Gal alpha 1—>3Gal epitope in primates. Proc Natl Acad Sci USA 1987; 84: 1369-73 3 Chung CH et al.: Cetuximab-induced anaphylaxis and IgE specific for galactose-alpha-1,3-galactose. N Engl J Med 2008; 358(11): 1109-17 4 Commins SP et al.: Delayed anaphylaxis, angioedema, or urticaria after consumption of red meat in patients with IgE antibodies specific for galactose-alpha-1,3-galactose. J Allergy ClinImmunol 2009; 123(2): 426-33 5 Fischer J, Biedermann T: Delayed immediate-type hypersensitivity to red meat and innards: current insights into a novel disease entity. J Dtsch Dermatol Ges 2016; 14(1): 38-44 6Höflinger L: Das letzte Abendmahl. Spiegel 2012; 49: 138 7 Fischer J et al.: Galactose-alpha-1,3-galactose sensitization is a prerequisite for pork-kidney allergy and cofactor-related mammalian meat anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 2014; 134(3): 755-9 8 Wölbing F et al.: About the role and underlying mechanisms of cofactors in anaphylaxis. Allergy 2013; 68(9): 1085-92 9 Commins SP et al.: Galactose-α-1,3-galactose-specific IgE is associated with anaphylaxis but not asthma. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185: 723-30 10 Commins SP et al.: The glycan did it: how the α-gal story rescued carbohydrates for allergists – a US perspective. Allergo J 2016; 25: 24-8 11 Biedermann T, Röcken M: Verzögert auftretende Symptome einer Soforttypallergie: Typ-I-Sensibilisierung gegenüber Galaktose-α-1,3-Galaktose. Hautarzt 2012; 63(Suppl 1): 76-9 12 Mullins RJ et al.: Relationship between red meat allergy and sensitization to gelatin and galactose-α-1,3-galactose. J Allergy Clin Immunol 2012; 129(5): 1334-42 13 Pointreau Y et al.: Fatal infusion reactions to cetuximab: role of immunoglobulin E-mediated anaphylaxis. J Clin Oncol 2012; 30(3): 334 14 Fischer J et al.: Mammalian meat allergy: a diagnostic challenge. Allergo J Int 2015; 24: 81-3 15 Van Nunen SA, Fernando SL et al.: The association between Ixodes holocyclus tick bite reactions and red meat allergy [abstract]. Intern Med J 2007; 37(Suppl 5):A132 16Van Nunen S: Tick-induced allergies: mammalian meat allergy, tick anaphylaxis and their significance. Asia Pac Allergy 2015; 5(1): 3-16 17Hamsten C et al.: Identification of galactose-α-1,3-galactose in the gastrointestinal tract of the tick Ixodes ricinus; possible relationship with red meat allergy. Allergy 2013; 68(4): 549-52 18Schilde P et al.: Recall urticaria - a new clinical sign in the diagnosis of alpha-gal syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract 2019; 7(2):685-6 19 Worm M et al.: Leitlinie zum Management IgE-vermittelter Nahrungsmittelallergien. Allergo J Int 2015; 24: 256 20Caponetto P et al.: Panitumumab: a safe option for oncologic patients sensitized to galactose-α-1,3-galactose. J Allergy Clin Immunol Pract 2015; 3(6): 982-3

Stress

Anaphylaxie

Anti-α-Gal-IgE-pos.3–6 Std.<1 Std.Medikamenteα-Galα-Galrotes FleischAlkoholFieberNSARInfektionα-Gal

Das könnte Sie auch interessieren:

Kombinationstherapie mit plättchenreichem Plasma und Hyaluronsäure

Hochwertiges autologes plättchenreiches Plasma (PRP) verfügt von Natur aus über einen komplex zusammengesetzten Cocktail aus zahlreichen bioaktiven Substanzen. Gegenüber dem Vollblut ...

Die Immunrevolution in der Hautkrebsbehandlung

Die Geschichte der Melanomtherapie, einst geprägt von Ausweglosigkeit und therapeutischem Scheitern, hat in den letzten eineinhalb Jahrzehnten eine der außergewöhnlichsten Wandlungen in ...

Mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen

Die mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen kann – richtig eingesetzt – ein essenzieller Bestandteil der klinischen Entscheidungsfindung im Rahmen der Behandlung von ...