Update für die dermatologische Praxis

Bericht:

Martha-Luise Storre

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bereits zum 21. Mal trafen sich niedergelassene Dermatologinnen und Dermatologen in Frankenthal zur DERM. Neben diagnostischen und therapeutischen Neuigkeiten fanden auch Themen wie Nachhaltigkeit ihren Platz im praxisnahen Programm. In diesem Kongressüberblick haben wir Wichtiges aus den Expertenvorträgen zu den Themen Narbenbehandlung, Rosazea sowie – gerade zu Beginn des Sommers hochaktuell – Sonnenschutz zusammengefasst.

Mehr als 58% der Deutschen trügen mindestens eine Narbe am Körper. Dabei seien Narben leichter zu verhindern als zu behandeln, wie Dr. Felix Jacobs, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Kulmbach, erörterte. Die Prävention liege dabei zum einen in der Hand der Operateure, durch eine optimale prä-, intra- oder postoperative Planung. Zum anderen sei aber auch die Mitarbeit der Betroffenen komme von besonderer Bedeutung zu. Frische Narben sollten konsequent vor Zug und Dehnung sowie vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Wächst die Narbe, sei laut dem Experten eine möglichst frühzeitige Vorstellung in der Praxis ratsam. Bei Risiko- oder besonders besorgten Patient*innen sollte der Einsatz von Druckverbänden sowie topischer Narbentherapeutika erwogen werden.

Leitliniengerechte Narbentherapie

Die internationale Leitlinie aus dem Jahr 20141 zeigt, dass es nicht das eine am besten geeignete Verfahren gibt, um Narben zu behandeln: Der Trick liege darin, die verschiedenen bekannten Therapieverfahren sinnvoll zu kombinieren, um so ein optimales Ergebnis erzielen zu können, so der Dermatologe.

Bei einem erhöhten Narbenrisiko empfiehlt die Leitlinie den Einsatz silikon- oder zwiebelextrakthaltiger Externa. Wenn sich eine unreife hypertrophe Narbe nach einem Monat Therapie nicht bessert, sollten weitere Therapieverfahren ergänzend geprüft werden, wie zum Beispiel intraläsionale Kortikosteroide oder Laserverfahren. Dieses Vorgehen findet auch bei kleineren Keloiden Anwendung. Bei größeren Keloiden werde zudem eine chirurgische Exzision nahegelegt. Dem stehe Jacobs durchaus skeptisch gegenüber, da das Rezidivrisiko beim Keloid sehr hoch sei. Auch die 2020 überarbeitete deutsche Narben-Leitlinie empfiehlt silikonhaltige Externa als Zusatztherapie bei aktiven hypertrophen Narben sowie postoperativ zur Prophylaxe einer De-novo-Entstehung bei Risikopatient*innen sowie bei einer Prädisposition.2

Silikon könne inzwischen als Goldstandard in der Narbentherapie bezeichnet werden, da es sich um eine nicht invasive, nebenwirkungsarme First-Line-Therapie handele, die sowohl für die Prävention als auch die Behandlung von Narben geeignet sei.3 Silikonhaltige Externa fördern die Kollagenase-Aktivität durch Okklusion und Hydratation des Stratum corneum und senken die Fibroblasten-Proliferation. Egal ob man in der Praxis Pflaster, Gel oder Gelfolien verwende – der Wirkmechanismus sei bei allen Anwendungsformen gleich, so der Experte. Zur Vermeidung überschießender Narben sollte die Anwendung frühestens nach dem Fadenzug bzw. ab dem 14. postoperativen Tag für zwei bis sechs Monate erfolgen. Bei einer frühzeitigen und regelmäßigen Anwendung könne es so zu einer Verbesserung der Narbenqualität und einem Rückgang der Rötung kommen, erörterte Jacobs.

Auch zwiebelextrakt- oder heparinhaltigen Externa werden empfohlen. Die silikonhaltigen Externa enthalten jedoch weder Duft- noch Konservierungsstoffe und haben laut dem Experten deutlich weniger allergenes Potenzial als Zwiebelextrakt. Zudem bestehe bei der Galenik ein gravierender Unterschied: Silikonhaltige Externa trocknen sehr schnell und sind in unterschiedlichen Darreichungsformen verfügbar.Bei allen therapeutischen Möglichkeiten sollte man realistisch bleiben: Liege eine pathologische Narbe vor, könne eine normale Haut nie wiederhergestellt werden, schloss Jacobs.

Rosazea als Komplexbehandlung

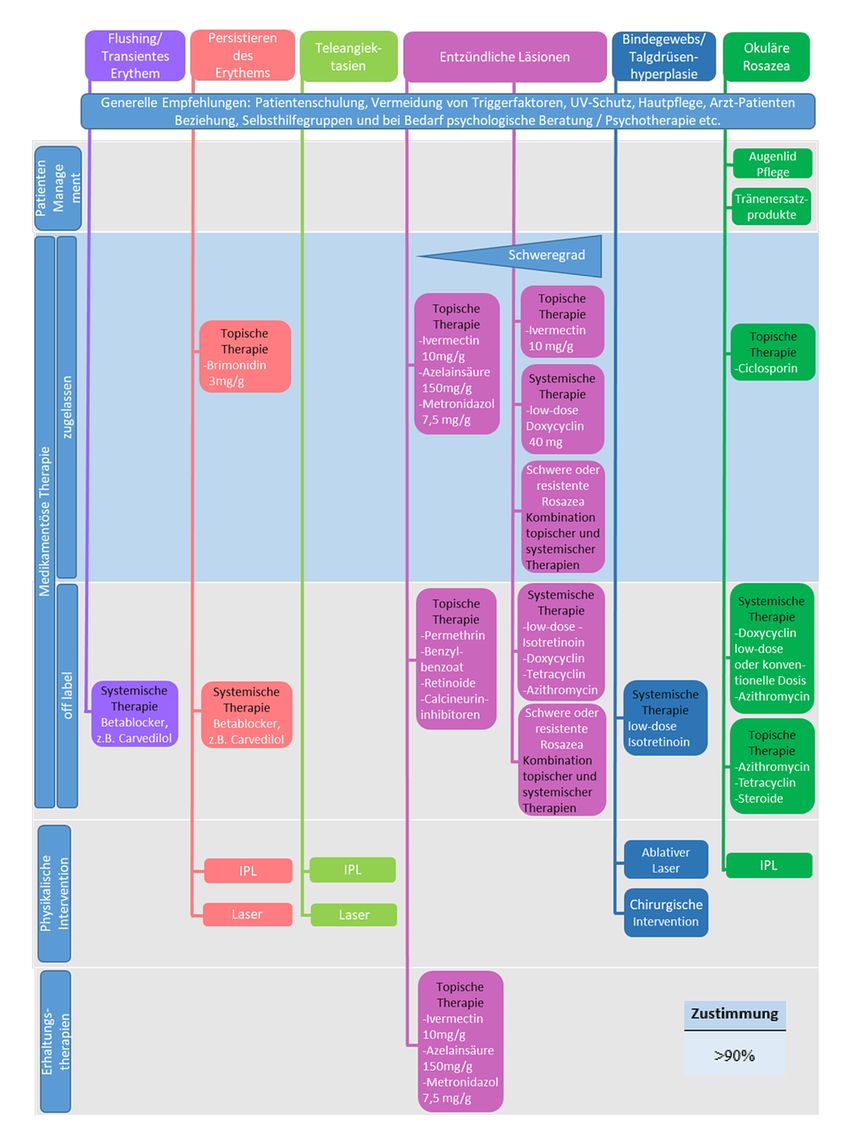

Die im vergangenen Jahr aktualisierte S2k-Leitlinie Rosazea berücksichtigt neue Erkenntnisse zu Pathogenese und Einflussfaktoren der Erkrankung.4 Auch wenn man die Rosazea schon lange kenne, sei sie dennoch herausfordernd, meinte Prof. Dr. Matthias Augustin, Institutsdirektor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.Zwei Prozent der berufstätigen Bevölkerung seien betroffen, der Altersgipfel liege bei 50 bis 60 Jahren. Man könne feststellen, dass zwar nur ein Teil der Rosazea-Patienten einen hohen Leidensdruck aufgrund der Erkrankung verspüre, dieser sei dann aber ernst zu nehmen. Besonders hilfreich für die Therapieplanung in der Praxis sei der in der Leitlinie dargestellte Algorithmus, so Augustin (Abb. 1): Die verschiedenen aufgeführten Therapiestränge würden verdeutlichen, dass man in der Regel eine Komplexbehandlung durchführe, die auch die Lifestyle-Faktoren umfasse.

Bezüglich der Triggerfaktoren der Rosazea hob Augustin die UV-Strahlung hervor: Laut Leitlinie weise diese eine berichtete Inzidenz von 81% auf und liege damit an erster Stelle. Entsprechend werde der tägliche Sonnenschutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlung mit einer Zustimmung von 100% empfohlen.

Immunprotektive Vorteile eines Sonnenschutzes

Nicht nur bei Rosazea ist ein ausreichender Sonnenschutz essenziell – das ist allgemein bekannt. Dennoch gebe der Bundesbürger durchschnittlich lediglich 2,75 € pro Jahr für Sonnenschutzpräparate aus, wie Dr. Claas Ulrich, Leiter des Hauttumorzentrums an der Charité, Comprehensive Cancer Center in Berlin, referierte. Im Zusammenhang mit Sonnenbrand denke man zunächst an das maligne Melanom (MM), aber man sehe zunehmend auch Plattenepithelkarzinome (SCC). In den Südstaaten der USA beobachte man inzwischen eine höhere Mortalität bei metastasierten SCC im Vergleich zu metastasierten MM, so Ulrich. Studien aus Australien konnten zeigen, dass ein regelmäßiger Sonnenschutz sowohl die Inzidenz des MM als auch von SCC und aktinischen Keratosen (AK) reduziert.5,6

Was passiert eigentlich bei einem Sonnenbrand? Dermatohistologisch zeigen sich sogenannte „sunburn cells“: Die Keratinozyten sterben ab. Aus diesen Zellen könne kein Hautkrebs entstehen. Es müsse also ein anderer Mechanismus dahinterstecken, meinte Ulrich. MM sei auf die Melanozytenschädigung zurückzuführen, beim hellen Hautkrebs kämen mit den Langerhans-Zellen die einzigen immunkompetenten Zellen der gesunden Dermis ins Spiel. Der Lichtschutzfaktor korreliere laut Ulrich jedoch nur mit den Keratinozyten. Welchen Einfluss hat Sonnenschutz also auf die Immunfunktion der Haut? Vor knapp zwanzig Jahren gab es bereits einen Konsensus, der jedoch nicht zu einer praktischen Umsetzung führte: Hierbei wurde die Etablierung eines Immun-Protektions-Faktors jenseits des Lichtschutz-Faktors (LSF) diskutiert.7 Das Prinzip der immunsupprimierenden Wirkung von UV-Strahlung mache man sich in der dermatologischen Praxis bei der Behandlung von Ekzemen oder Psoriasis zunutze. Bei dieser UV-Therapie würden die Behandelten laut dem Experten auch nicht schwer verbrannt, aber man beobachte einen immunmodulierenden Faktor.

Die Langerhans-Zellen steuern die Immunfunktion. Um ihre Arbeit verrichten zu können, müssen sie vor UV-Strahlung geschützt werden, denn auch dieser Zelltyp geht nach Bestrahlung in Apoptose – bei Hauttyp I und II bereits deutlich vor Eintreten eines Sonnenbrandes. Wenn es nun schon keinen Immun-Protektions-Faktor gebe, welcher Lichtschutz-Faktor sei dann hierfür geeignet? Das versuche man aktuell herauszufinden. Eine Studie aus den USA habe dies pragmatisch gehandhabt, so Ulrich: Die Studienteilnehmenden wendeten einen LSF über 70 an und erzielten einen realen LSF zwischen 19 und 27.8 Dies sei in der ungleichmäßigen Verteilung bzw. einer zu geringen Dosierung der Sonnencreme begründet. Der Einsatz eines hohen LSF könne zumindest die Unterdosierungslücke ausgleichen, resümierte der Dermatologe.

Sonnenschutz und Nachhaltigkeit

Der Schutz der Haut vor UV-Strahlung geht mit einer Belastung der Umwelt einher, wie Tagungspräsident Prof. Dr. Klaus Fritz, Hautärzte- und Laserzentrum Landau, inErinnerung rief. Jedes Jahr würden bis zu 14.000 Tonnen Sonnencreme im Meer landen, mit zum Teil unerwünschten Auswirkungen – denn neben der Belastung durch Mikroplastik schädigen UV-Filter das Ökosystem massiv, so Fritz. Manche Urlaubsregionen wie Hawaii verböten inzwischen bestimmte Sonnenschutzfilter, um die Korallenriffe zu schützen, doch dies sei nur zum Teil zielführend. Ein anderer Ansatz sei ein wissenschaftliches Bewertungssystem zur Bestimmung der Umwelteinflüsse von UV-Filter-Kombinationen: Mit einem Score von 0 (nicht umweltfreundlich) bis >200 (beste derzeitig verfügbare Lösung) soll der EcoSun Pass die Filter entsprechend einordnen und bewerten. Neben der Bioakkumulation sowie dem biologischen Abbau berücksichtigt der Score die akute bzw. chronische aquatische Toxizität sowie die Toxizität für terrestrische und in Sedimenten lebende Organismen.

Aber welche Filter sind nun besser bzw. nachhaltiger? In der Diskussion mit Patienten komme des Öfteren das Thema auf, dass eine natürliche Substanz als Sonnenschutzfilter verwendet werden könne. Wenn man das Beispiel Zink heranziehe: ein grundsätzlich mineralisches Produkt, das jedoch chemisch bearbeitet werde. Zinkoxid könne kurz- wie auch langfristig gewässergefährdend sein, meinte Fritz. Eine Orientierung am EcoSun Pass sei zielführender.

Quelle:

Tagung DERM vom 24. bis 26. März 2023 in Frankenthal

Literatur:

1 Gold MH et al.: International Advisory Panel on Scar Management. Updated international clinical recommendations on scar management: part 2 – algorithms for scar prevention and treatment. Dermatol Surg 2014; 40: 825-31 2 Nast A et al.: S2k-Leitlinie Therapie pathologischer Narben (hypertrophe Narben und Keloide) – Update 2020. J Dtsch Dermatol Ges 2021; 19: 312-27 3 Meaume S et al.: Management of scars: updated practical guidelines and use of silicones. Eur J Dermatol 2014; 24: 435-43 4 S2k-Leitlinie „Rosazea“ (AWMF-Registernr. 013-065). 2022 5 Green AC et al.: Reduced melanoma after regular sunscreen use: randomized trial follow-up. J Clin Oncol 2011; 29: 257-63 6 Green A et al.: Daily sunscreen application and betacarotene supplementation in prevention of basal-cell and squamous-cell carcinomas of the skin: a randomised controlled trial. Lancet 1999; 354: 723-9. Erratum in: Lancet 1999; 354: 1038 7 Fourtanier A et al.: Measurement of sunscreen immune protection factors in humans: a consensus paper. J Invest Dermatol 2005; 125: 403-9 8 Ou-Yang H et al.: High-SPF sunscreens (SPF ≥ 70) may provide ultraviolet protection above minimal recommended levels by adequately compensating for lower sunscreen user application amounts. J Am Acad Dermatol 2012; 67: 1220-7 9 Mias C et al.: Recent advances in understanding inflammatory acne: Deciphering the relationship between Cutibacterium acnes and Th17 inflammatory pathway. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023; 37 Suppl 2: 3-11

Das könnte Sie auch interessieren:

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...