Sonnenschutzmittel – was gilt es zu beachten?

Autor:

A.o. Univ.-Prof. Dr. Harald Maier

Universitätsklinik für Dermatologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: harald.maier@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Sonnenschutzmittel in die Badetasche einzupacken, gehört in der westlichen Welt zur Alltagskultur. Strenge Prüfverfahren vor In-Verkehr-Bringung dieser kosmetischen Mittel sowie eine laufende Überwachung des Marktes durch die EU, nationale Behörden und Konsumentenschutzorganisationen garantieren ein hohes Maß an Sicherheit.

Keypoints

-

Sonnenschutzmittel sollten ergänzend zu und nicht anstelle von diversen UV-Schutzmaßnahmen angewandt werden.

-

Ein modernes Sonnenschutzmittel muss einen hohen oder sehr hohen Sonnenschutzfaktor sowie einen Protection Factor für UVA aufweisen.

-

Photostabile UV-Filter-Kombinationen in Sonnenschutzmitteln gelten als photobiologisch relevantes Qualitätskriterium.

Die Sicherheitsvorkehrungen für Sonnenschutzmittel (Ssm) sind wichtig, kommen doch Ssm praktisch in jedem Lebensalter großflächig auf der Haut zur Anwendung. Neben rein lokalen Phänomenen besteht auch die Möglichkeit einer transepidermalen Absorption von Inhaltsstoffen. In weiterer Folge gelangen die Inhaltsstoffe direkt oder indirekt in das aquatische Ökosystem und damit in die Nahrungskette, sodass neben der Frage nach dem humantoxikologischen Potenzial die potenzielle Ökotoxizität mehr und mehr in den Fokus der Bewertung von Ssm rückt.

Ultraviolette Strahlung und Sonnenschutzfaktor

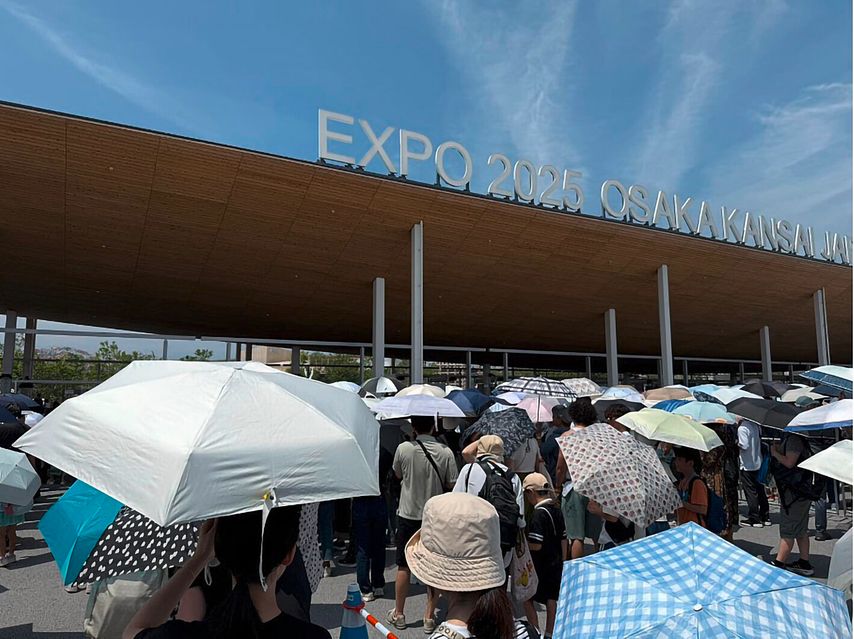

Auch wenn vom hochenergetischen sichtbaren Licht (HEVL) und der infraroten Strahlung (IRR) Gefahren ausgehen, stellt die ultraviolette Strahlung (UVR) den mit Abstand wichtigsten umweltbedingten Risikofaktor für die Haut dar. Da viele Berufsgruppen berufsbedingt UVR (z.T. auch UVC) ausgesetzt sind, und der Trend zur unkritischen Sonnenexposition in der Freizeit (Abb.1) ungebrochen ist, sind Ssm unverzichtbar.1,2 Ein modernes Ssm muss die gesamte ambiente UVR (280nm–400nm) filtern3 und einen hohen oder sehr hohen Sonnenschutzfaktor (SPF) sowie einen Protection Factor (PFA) für UVA aufweisen,4 der mindestens 1/3 des SPF ausmacht. Hier soll in der bevorstehenden Novellierung der europäischen Kosmetik-Verordnung5,6 auf eine UVB:UVA-Relation von 1:1 nachgebessert werden. Auch der Mindest-SPF, ab dem ein kosmetisches Mittel als Ssm deklariert werden darf, soll von 6 auf mindestens 15 angehoben werden.5,6 Damit verschwindet die „sehr niedrige Schutzkategorie“ aus der Kosmetikverordnung. Von Behörde und Industrie gleichermaßen begrüßt wird die ISO-Zertifizierung einer neuen In-vitro-SPF-Messmethode,7 bei der die Schutzwirkung eines Ssm durch die Bestimmung der Absorptionsleistung (Absorbance) gemessen und rechnerisch mit der Erythemfunktion verknüpft wird. Diese Methode ist kosten- und zeiteffizient und benötigt die ethisch bedenkliche minimale Erythemdosis (MED) als biologischen Endpunkt der In-vivo-Testung an Proband:innen nicht mehr. Dass es nun drei ISO-zertifizierte Methoden zur SPF-Bestimmung nebeneinander gibt, wird die Konsument:innen mit großer Wahrscheinlichkeit verwirren.

Qualitätskriterien von UV-Filtern

Photoinstabilität von UV-Filtern – und der durch UV induzierte Verlust der Schutzwirkung – ist ein Phänomen, mit dem sich die Ssm-Branche seit Langem auseinandersetzt. Die Forderung nach photostabilen UV-Filter-Kombinationen in Ssm als weiteres photobiologisch relevantes Qualitätskriterium wird von der neu etablierten Messmethode – allerdings nur zum Teil – berücksichtigt. Die Messung des Schutzfaktors erfolgt erst nach Vorbestrahlung des auf das Trägerplättchen aufgebrachten Ssm-Films. Dadurch wird der Schutzfaktor erst nach dem UVR-induzierten Verlust der Filterwirkung zu Beginn der Bestrahlung ermittelt. Die Tatsache, dass der Ab- und Umbau der Filtermoleküle bei ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung de facto jedoch auf der Haut des Anwenders erfolgt, bleibt hingegen unberücksichtigt. Es ist seit Langem bekannt, dass photoinstabile chemische UV-Filter sehr häufig zu photoallergischen Reaktionen führen. Als Ursache dafür vermutet man die anfallenden photochemischen Reaktionsprodukte. Die Forderung, ausschließlich photostabile Filter(-Kombinationen) einzusetzen, scheitert (derzeit) an der Tatsche, dass davon zu wenige auf dem Markt verfügbar sind. UV-Filter werden erst nach strenger Prüfung zugelassen. Substanzen kommen erst auf die sogenannte Positivliste, wenn sie ausreichend UVR absorbieren oder reflektieren und ihre humantoxikologische Unbedenklichkeit nachgewiesen wurde.

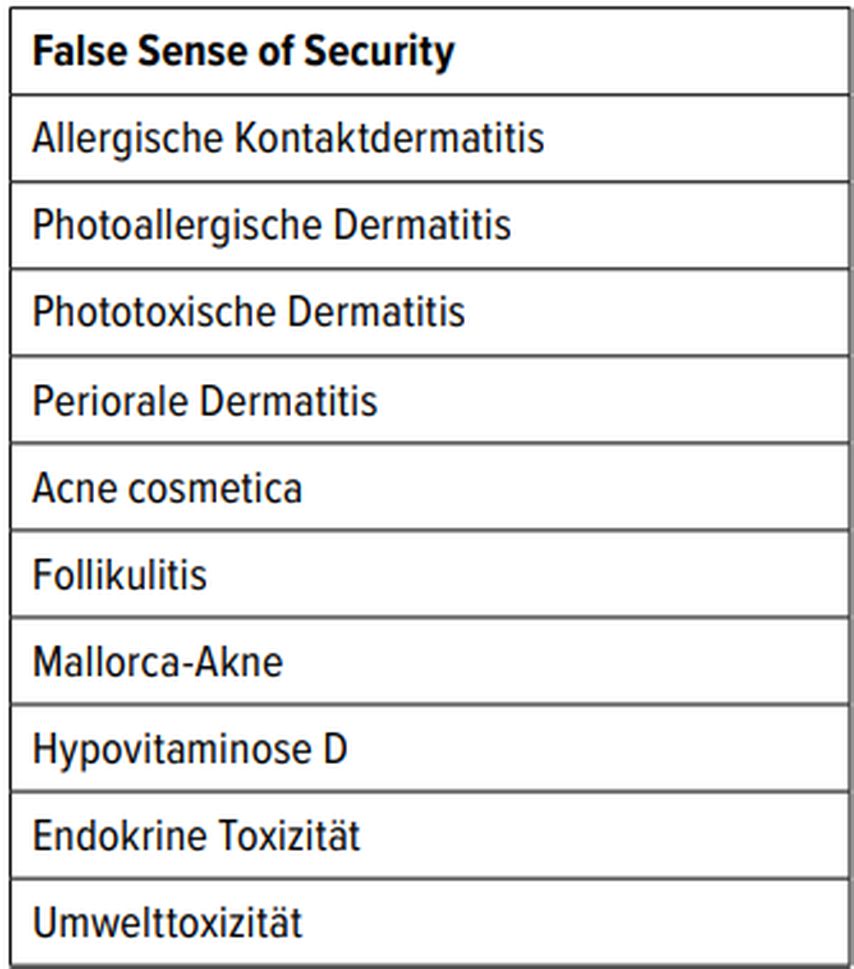

Negative Aspekte von Sonnenschutzmitteln

So wichtig Ssm auch sind, muss uns bewusst sein, dass sie auch negative Aspekte haben können, wie z.B. Kontaktallergien auf Inhaltsstoffe, phototoxische oder photoallergische Hautreaktionen (Tab. 1). Exantheme durch Ssm-Intoleranz weisen eine hohe Dunkelziffer auf. Vielfach wird nicht weiter recherchiert und ein „Hitze“- oder „Schweiß-Ausschlag“ angenommen. Inhaltsstoffe von Ssm stehen in Bezug auf Karzinogenität, Teratogenität, endokrine Toxizität, allergenes Potenzial und Ökotoxizität unter ständiger Überprüfung durch die nationale Behörde und die EU. Das Scientific Committee for Consumer Safety (SCCS) ist verantwortlich für das Verbot von UV-Filtern mit karzinogenem Potenzial und endokriner Toxizität.8 Es muss aber festgehalten werden, dass auch die Forschungstätigkeit der kosmetischen Industrie und ihr Bekenntnis zu „good manifactoring practice“ (GMP) erheblich dazu beitragen, dass europäische Ssm sicher und wirksam sind. Dem Ziel eines ultimativen UV-Filters auf biologischer Basis sind wir laut Behörde allerdings noch nicht nähergekommen.

Bewertung von Sonnenschutzmitteln

Die Verfügbarkeit von Ssm in Österreich ist flächendeckend gegeben. Selbst kleine Gemischtwarenhandlungen halten zumindest eine kleine Ssm-Auswahl für Kund:innen bereit. Die Marktpreise für Ssm variieren z.T. beträchtlich, und nicht immer korrelieren Preis und Qualität. Ein Blick in die aktuellen, von Konsumentenschutzorganisationen veröffentlichten Tests lohnt sich, wobei es wichtig ist, diese Analysen richtig zu interpretieren.9 In die Bewertungen fließen neben photobiologisch relevanten Charakteristika auch Kriterien ein, die die Produkt-Performance beurteilen, wie Handhabbarkeit und Gestaltung der Verpackung, Preis, Inhaltsstoffeliste oder Anwendungsrichtlinien.

Der Produktauslobung und der Deklarationspflicht wollen sich Behörde und Konsumentenschutz in Zukunft verstärkt zuwenden.

Punkte, die für Konsument:innen von großer Bedeutung sind, sind z.B. Verbot unkritischer und marktschreierischer Slogans oder bessere Lesbarkeit der Produktaufschriften durch eine Mindestgröße der Aufschrift.

Weitere UV-Schutzmaßnahmen

Eine Abhandlung über Ssm ist ohne deren Einordnung in das photoprotektive Gesamtkonzept nicht vollständig. Ssm sollen ergänzend zu und nicht anstelle von anderen UV-Schutzmaßnahmen angewandt werden. Ganz oben auf der Rangliste der UV-Schutzmaßnahmen steht die grundlegende Verhaltensänderung der hellhäutigen Bevölkerung der Sonne gegenüber. Solange gebräunte Haut zum westlichen Schönheitsideal zählt, sind die Aufklärung über UV-induzierte Gesundheitsgefahren und die Information über UV-Prävention unverzichtbar. Im vergangenen Jahr erreichte eine Welle von Interneteinträgen zum Thema „koreanische Schönheitsprozeduren“ Europa. Der Konsumentenschutz ortet darin – vor allem bei Jugendlichen – eine Abkehr vom Diktat des Slogans „Only tanned is beautiful“ hin zu einer selbstbewussten, modernen Blässe. Im Idealfall erzielt man/frau durch vielstufige feuchtigkeitsspendende Maßnahmen, kombiniert mit Ssm, eine makellose, wie glasiert erscheinende Haut („glass skin“) (Abb. 2). Interviews mit Jugendlichen zeigten jedoch, dass diese in der Regel im Internet beiden Schönheitsidealen folgen (Maier H, persönliche Mitteilung, 2025).

Abb. 2:Internetbeiträge über koreanische Schönheitsprozeduren propagieren einen wie glasiert aussehenden, makellosen, blassen Teint

Während bei der Sonnenexposition in der Freizeit noch ein großer Nachholbedarf besteht, beinhaltet die Verordnung Optische Strahlung (VOPST) bereits ein umfassendes Präventivprogramm, um die Belastung der Arbeitnehmer:innen durch OPST zu minimieren.10 Die Eckpfeiler sind Festlegung von Expositionsgrenzwerten, Risikoevaluierung, Mitarbeiter:inneninformation und Präventivmaßnahmen nach dem Prinzip für „technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen“ (TOP) sowie arbeitsmedizinische Betreuung. Während größere Unternehmen über die personellen Ressourcen verfügen, ist es um die UV-Schutzmaßnahmen in kleineren Betrieben noch nicht so gut bestellt. Erfolgt bei einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter jedoch die Zuerkennung der BK 7.4.2 (österreichische Liste der Berufskrankheiten – Plattenepithelkarzinome, aktinische Keratosen der Haut durch UV-Exposition), verstärkt dies auch in diesen Firmen die Sensibilität gegenüber UV-Prävention.11

Was schattenspendende Maßnahmen (Überdachungen, Sonnensegel) und textilen Sonnenschutz betrifft, ist die Arbeitswelt dem Freizeitbereich in Europa konzeptionell um Längen voraus. Auch durch Verlagerung von Arbeiten im Freien in die Morgen- oder späten Nachmittagsstunden gelingt es, die UV-Dosis zu sparen. Es muss nicht unbedingt spezielle UV-Schutzkleidung sein; dicht gewebte, dunkle Stoffe erfüllen die Aufgabe der textilen UV-Protektion perfekt. Vorsicht ist bei Kopfbedeckungen geboten. Schirmmützen sind wesentlich weniger effizient als breitkrempige Hüte, und das verwendete Material muss zumindest einen UPF 50 ausweisen (Abb. 3). Ssm zählen in der Arbeitswelt zu der persönlichen Schutzausrüstung und werden bereits in vielen größeren Unternehmen zur freien Entnahme bereitgestellt. Im beruflichen Alltag vernachlässigen viele Arbeitnehmer:innen die UV-Schutzmaßnahmen. Eine eigene Untersuchung zeigte, dass die Compliance sehr stark mit beispielgebendem Verhalten und Information durch die unmittelbaren Vorgesetzten (Vorarbeiter:in, Polier:in) korreliert (Maier H et al. unpubl.). Ssm sind höchst unbeliebt, besonders im Bau- und Baunebengewerbe sowie in der Land- und Forstwirtschaft, da der Ssm-Film auf der Haut bei Staubentwicklung mit den Staubpartikeln verklebt.11 Auch Sonnenbrillen werden im Beruf ungern verwendet. Sonnenbrillen verändern die Farbwahrnehmung der Werkstücke und gelten als Freizeitattribut.

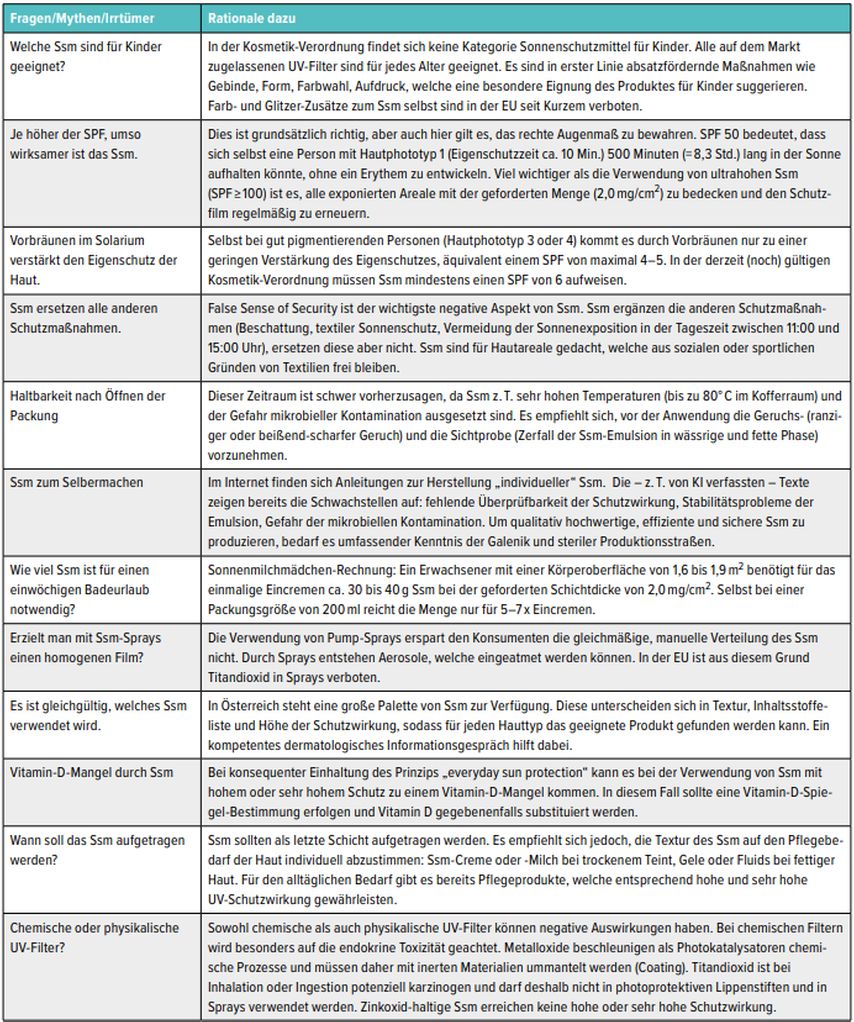

Der sogenannte Nävus-Check stellt die ideale Möglichkeit dar, neben einer rationalen, individuellen Risikoeinschätzung die Themen risikoadaptiertes Sonnen- und Sonnenschutzverhalten anzusprechen. Durch kompetente Beratung auf Augenhöhe gelingt es, Fehlverhalten zu korrigieren, den Präventivgedanken zu propagieren und mit Mythen und Irrtümern aufzuräumen (Tab. 2). Eine lohnende Aufgabe, der wir Dermatolog:innen uns wieder verstärkt zuwenden müssen, wobei wir diese ärztliche Grundkompetenz nicht der KI überlassen dürfen.

Tab. 2: Antworten auf häufig gestellte Fragen, Mythen und Irrtümer rund um das Thema Sonnenschutzmittel

Danksagung

Ich bedanke mich herzlich bei meinen Interviewpartner:innen für die Unterstützung: Frau Dr. Karin Gromann, BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Herrn DI Gregor Özelt, Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES), Frau DI Dr. Birgit Schiller, Verein für Konsumentenschutz (VKI), Frau Dr. Veronika Lang, Fa. La Roche-Posay Österreich, und Herrn DI Dr. Emmerich Kitz, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Quelle:

Die Grundlage für das OEADF Update 2025 stellen Informationen aus meinen Interviews mit den österreichischen Stakeholdern zum Thema Sonnenschutzmittel (Ssm) im photobiologischen Kontext dar.

Literatur:

1 Van Dijk A, Wouten M: Background report on UV radiation and sunscreen products. RIVM Letter report 2023-0426. National Institute for Public Health and the Environment. https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/ 2023-0426.pdf ; zuletzt aufgerufen am 5.8.2025 2 Gordon LG et al.: Regular sunscreen use is a cost-effective approach to skin cancer prevention in subtropical setting. JID 2009; 129: 2766-71 3 Marionnet C et al.: Sunscreens with the new MCE filters cover the whole UV spectrum: Improved photoprotection in vitro and in a randomized controlled trial. JID Innovations 2022; 2(1): 100070 4 Bernerd F et al.: The damaging effects of long UVA (UVA1) rays: a major challenge to preserve skin health and integrity. In J Mol Sci 2022; 23: 8243 5 European Union: Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (recast) (Text with EEA relevance). Current consolidated version: 01/05/2025; https://eur-lex-europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj; zuletzt aufgerufen am 6.8.20256 Österreichisches Lebensmittelbuch. B 33 Kosmetische Mittel. Veröffentlicht mit Geschäftszahl BMGFJ-75210/007-IV/B/7/2008 vom 14.5.2008 Änderungen und Ergänzungen: 023-0.819.728 vom 07.12.2023. https://verbrauchergesundheit.gv.at/Lebensmittel/buch/codex/B_33_Kosmetische_Mittel.pdf? a2d670; zuletzt aufgerufen am 6.8.25 7 International Organization for Standardization (ISO): ISO 23675:2024(en) Cosmetics — sun protection test methods — in vitro determination of sun protection factor (SPF). https://iso.org/standard/76616.html ; zuletzt aufgerufen am 6.8.2025 8 Directorate-General for Health and Food Safety: Public Health SCCS-Opinions. https://health.ec.europa.eu/scientific-committees/scientific-committee-consumer-safety-sccs/sccs-opinions_en; zuletzt aufgerufen am 6.8.2025 9 Stiftung Warentest: Sonne? Aber sicher! Sonnenschutzmittel fürs Gesicht. Stiftung Warentest 2025; 4: 20-4 10 Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS): Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor der Einwirkung durch optische Strahlung (Verordnung optische Strahlung – VOPST). BGBl. II Nr.221/2010 [CELEX-Nr.: 32006L0025], Fassung vom 24.6.2021 11 Maier H et al.: UV-Belastung bei der bäuerlichen Arbeit. Eine Studie im Auftrag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern. Wien: SVB 2009

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...