Extrakorporale Stoßwellentherapie zur Behandlung chronischer Wunden

Autoren:

Dr. Michael Mickel1

Dr. Lesanka Mickel2

Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna1

1 Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin

Medizinische Universität Wien

2 Therapie- & Ärzte-Zentrum Babenbergerstraße

Wien

E-Mail: michael.mickel@meduniwien.ac.at

Chronische Wunden sind für die betroffenen Patienten oftmals mit ausgeprägten gesundheitlichen sowie sozialen Einschränkungen verbunden. Mittels extrakorporaler Stoßwellentherapie (ESWT) kann der Heilungsverlauf von chronischen Wunden positiv beeinflusst werden.

Keypoints

-

Chronische Wunden führen zu deutlichen Einschränkungen in den Bereichen Mobilität, soziale Teilhabe und Lebensqualität.

-

Die ESWT initiiert über den Weg der Mechanotransduktion Regenerationsprozesse im behandelten Gewebe.

-

Die ESWT ist dank der Verfügbarkeit von Kleingeräten auch im niedergelassenen Bereich in der Wundbehandlung einsetzbar.

Chronische Wunden können bei den betroffenen Patienten zu ausgeprägten Schmerzen, Mobilitätseinschränkungen, reduzierter sozialer Teilhabe und psychischen Belastungen führen. Oftmals sind auch chirurgische Interventionen, gegebenenfalls auch Amputationen notwendig. All diese Faktoren führen zu einer massiven Einschränkung der Lebensqualität. Doch nicht nur der menschliche Aspekt der Folgen chronischer Wunden muss berücksichtigt werden. Die Konsequenzen chronischer Wunden belasten die Gesundheitssysteme finanziell und ressourcentechnisch weltweit in einem enormen Ausmaß.1 Die am Markt erhältlichen Wundversorgungssysteme sind mittlerweile technisch sehr ausgereift und können – fachgerecht eingesetzt – zu einem deutlich verbesserten Wundheilungsverlauf beitragen. Neben einer adäquaten Wundversorgung sollte daher ein weiteres Ziel eines modernen Wundmanagements sein, direkt in den Wundheilungsverlauf einzugreifen und diesen zu fördern. Dafür bieten sich verschiedenste physikalische Modalitäten an, wie etwa die extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT).

Was versteht man unter extrakorporaler Stoßwellentherapie?

Die Grundlage der ESWT ist eine hochenergetische akustische Druck-/Stoßwelle mit einem charakteristischen Wellenverlauf. Diese Stoßwellen sind gekennzeichnet durch einen kurz andauernden Druckanstieg (<10ns) mit sehr hohen Spitzendrücken (über 100bar) und – nach Druckabfall – einer kurzen negativen Zugphase. Wenn diese akustische Stoßwelle mittels technischer Vorrichtungen zu therapeutischen Zwecken auf einen Punkt im Gewebe fokussiert wird, spricht man von einer fokussierten Stoßwellentherapie (fESWT).

Von dieser Form der Stoßwellentherapie ist die sogenannte radiale Stoßwellentherapie zu unterschieden, bei der eine ballistisch erzeugte Pulswelle generiert wird, welche allerdings einen anderen physikalischen Verlauf als eine fokussiert erzeugte Stoßwelle hat. Die fESWT wurde erstmalig bereits in den 1980er-Jahren in Deutschland zu Behandlung von Nierensteinen eingesetzt. Bei der Nierensteinzertrümmerung wird die ESWT im hochenergetischen Bereich eingesetzt, um einen desintegrierenden Effekt erzielen zu können. Im Laufe der folgenden Jahre erweiterte sich die Erkenntnis, dass mittels ESWT nicht nur ein destruierender Effekt ausgelöst werden kann. In einem energetischen Bereich unterhalb der destruierenden Schwelle kann die ESWT-Behandlung regenerative Prozesse im behandelten Gewebe auslösen. Eine Vielzahl an regulierenden Faktoren, welche durch die ESWT angesprochen werden, konnte bereits identifiziert werden.2 So konnten etwa immunmodulatorische Effekte und die Initiierung einer Angioneogenese nachgewiesen werden. Die kompletten Wirkmechanismen der fESWT sind bis heute noch nicht restlos geklärt und die gezielte Erforschung dieser Wirkmechanismen spiegelt sich in der laufend steigenden Zahl an wissenschaftlichen Publikationen wider. Das Indikationsspektrum für die ESWT weitet sich seit Jahren laufend aus – auch auf Indikationen außerhalb des muskuloskelettalen Bereiches.

ESWT und chronische Wunden

Die ESWT wird nun auch immer öfter im Bereich der Wundbehandlung additiv und effektiv eingesetzt.3 Die Internationale Gesellschaft für Stoßwellentherapie (ISMST) führt die Wundbehandlung in ihrer Indikationsliste für ESWT unter „approved standard indications“ an.4 Auch Patienten mit diabetischen Fussulzera können vom Effekt der ESWT profitieren. In Untersuchungen nach ESWT zeigte sich, dass Wunden von Patienten mit Diabetes gleich gut heilen wie Wunden von Patienten ohne Diabetes.

Für die Behandlung von Wunden mittels ESWT müssen bestimmte technische Voraussetzungen gegeben sein, um eine Fokussierung der Stoßwellen im Haut- bzw. Wundniveau gewährleisten zu können. Dies ist bei der Auswahl eines adäquaten Therapiegerätes zu beachten. Weiters werden steriles Ultraschallgel und eine sterile OP-Folie für die Behandlung benötigt. Vor einer Behandlung wird die Wunde fachgerecht gereinigt. Anschließend wird ausreichend steriles Ultraschallgel eingebracht. Dies soll weitestgehend ohne Luftblaseneinschluss erfolgen, damit die Übertragung der Schallenergie ungehindert erfolgen kann. Der gesamte Wundbereich wird nun mit einer sterilen Folie abgedeckt. Zwischen Folie und Applikator wird nochmals Ultraschallgel aufgebracht (Abb. 1). Nach der Durchführung der ESWT werden die Folie und das sich in der Wunde befindliche Ultraschallgel entfernt, die Wunde wird gesäubert und dem Wundstatus entsprechend versorgt.

Fallbericht

Es stellte sich eine 80-jährige Patientin mit einem Ulcus cruris venosum am linken Unterschenkel zur ESWT vor. Trotz konsequenter Wundpflege und Kompressionstherapie zeigte sich seit einem Jahr keine Dynamik in der Wundheilung. Die arterielle Hypertonie und der mit oralen Antidiabetika behandelte Diabetes mellitus Typ 2 waren gut eingestellt. Die Patientin war selbständig ohne Hilfsmittel mobil. Die regelmäßig notwendigen Verbandswechsel und die erschwerten Umstände in der Durchführung der Körperpflege belasteten die Patientin sehr. Vor Beginn der ESWT hatte das Ulkus ein Ausmaß von 3,1cm2 (Abb. 2, links).

ESWT-Anwendung

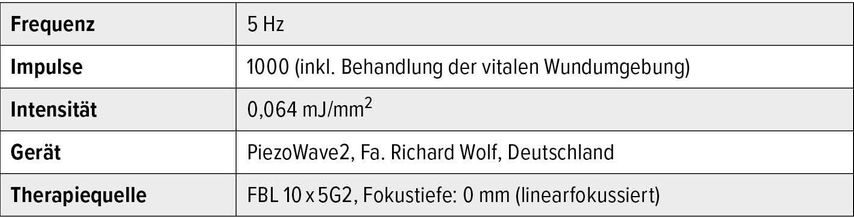

Die ESWT-Serie umfasste sechs Therapieeinheiten (detaillierte Behandlungsparameter siehe Tab. 1) über einen Zeitraum von insgesamt 3 Monaten (zwischen erster und zweiter Therapieeinheit lag wegen einer internistischen Erkrankung der Patientin eine Therapiepause von 5 Wochen). Die gesamte Dauer einer Therapieeinheit (inkl. technischer Vor- und Nachbereitungszeit) lag jeweils bei ca. 10min.

Ergebnis

Nach drei Monaten ab Erstvorstellung zeigte sich das Ulkus geschlossen (Abb. 2, Mitte). Auch im Rahmen einer Nachkontrolle nach weiteren 3 Monaten stellte sich nach wie vor ein zufriedenstellendes Ergebnis dar (Abb. 2, rechts). Die Patientin führte in diesem Zeitraum die verordnete Kompressionstherapie konsequent durch.

Zusammenfassung

Die ESWT ist ein effektives Instrumentarium in der additiven Behandlung von chronischen Wunden. Vor Beginn einer ESWT zur Behandlung einer chronischen Wunde muss selbstredend die Behandlung der primären Ursache der Erkrankung stehen. Die ESWT kann – in Kombination mit einer adäquaten und situationsadaptierten primären Wundversorgung – die Wundheilung positiv beeinflussen. Wenn die Kontraindikationen (Schwangerschaft/Fetus im Fokus, maligner Tumor/SBL im Fokus) beachtet werden, ist im niederenergetischen Anwendungsbereich, der bei der Wundbehandlung zum Tragen kommt, bei sachgemäßer Anwendung mit keinen nennenswerten Nebenwirkungen zu rechnen.

Literatur:

1 Olsson M et al.: The humanistic and economic burden of chronic wounds: A systematic review. Wound Repair Regen 2019; 27(1): 114-25 2 Moya D et al.: The role of extracorporeal shockwave treatment in musculoskeletal disorders. J Bone Joint Surg Am 2018; 100(3): 251-63 3 Zhang L et al.: Extracorporeal shock wave therapy for chronic wounds: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Wound Repair Regen 2017; 25(4): 697-706 4 ISMST: Consensus statement: Introduction and prerequisites and minimal standards of performing ESWT. https://www.shockwavetherapy.org/about-eswt/indications/

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...