Eine Domäne der Chirurgie?

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Kornelia Böhler

Universitätsklinik für Dermatologie Medizinische Universität Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Begriffe Wunde, Nekrose, Ulkus charakterisieren Hautdefekte unterschiedlicher Genese und Prognose. Allen gemeinsam ist das Ziel der Abheilung. Die Voraussetzungen dafür könnten unterschiedlicher nicht sein.

Keypoints

-

Das radikale Entfernen von Nekrosen ist eine Grundvoraussetzung für die Wundheilung.

-

Die Sekundärheilung ist ein großartiges Tool im Armentarium des Dermatochirurgen, essenziell ist das Know-how, wo und wann wir es einsetzen können.

-

Chronische Wunden/Ulzera sollten verstärkt chirurgisch angegangen werden.

Nekrosen

Die negativen Auswirkungen von Nekrosen auf die Wundheilung sind so hinlänglich bekannt, dass es müßig erscheint, darauf im Detail einzugehen. Nekrose bedeutet in jedem Fall nicht nur eine mechanische Barriere, sie prolongiert durch toxische Zerfallsprodukte die Inflammation und zögert so die Gewebsrekonstruktion hinaus. Wundheilung kann nur dort stattfinden, wo das Wundbett optimal vorbereitet ist. An oberster Stelle der Wundkonditionierung steht daher die Beseitigung von Nekrosen.1 Zum Einsatz kommen hier sämtliche chirurgischen Verfahren, wobei im Einzelnen das Ausmaß der Nekrose und die zur Verfügung stehende Infrastruktur die Wahl der Mittel bestimmen. So kann oft schon ein konsequenter Einsatz von Cyrette oder Schere und Pinzette überaus hilfreich sein. Diese einfachen Handgriffe sind ordinationstauglich und weitgehend schmerzarm. Die Anwendung von lokalen Anästhetika wie Emla-Creme ist oft überflüssig, da Nekrosen per se keine Sensibilität aufweisen, die Transitionszone zum vitalen Gewebe in der Regel schmerzarm ist, sofern man beim Abtragen darauf achtet, nicht in vitales Gewebe einzudringen, und im Übrigen Emla-Creme nicht durch nekrotisches Gewebe penetriert.

Liegen ausgedehnte Nekrosen vor, wird eine Abtragung nur im stationären Setting und in Allgemeinanästhesie möglich sein. Hier bewährt sich das tangentiale „shaving“, bei dem Schicht für Schicht mit dem Dermatom die Nekrose abgetragen wird, bis man vitales Gewebe erreicht.2 Die Beseitigung von Nekrosen kann als absolute Grundvoraussetzung für die Wundheilung gelten und trifft für Nekrosen im Rahmen akuter, chronischer, aber auch chirurgischer Wunden zu.

Wunden

Unter einer Wunde versteht man einen akuten Hautdefekt, der in der Regel traumatischen oder iatrogenen Ursprungs ist. Dabei liegt die Betonung auf akut, womit grundsätzlich günstige Voraussetzungen für eine rasche Abheilung vorliegen.

Die Phasen der Wundheilung

Die Heilung akuter Wunden läuft phasenhaft in einer uns wohlbekannten Abfolge ab.3 Die initiale Phase ist charakterisiert durch Hämostase zum Schutz vor Blutverlust und das Einwandern von Neutrophilen und Makrophagen zur Infektprävention. Diese sogenannte inflammatorische Phase erstreckt sich über die ersten Tage. Es folgt die Periode der Proliferation, die geprägt ist von Granulationsgewebsaufbau und Kollagensynthese. Die Proliferation schließt mit der erfolgreichen Epithelisation ab und leitet über zum Remodelling, das die Folgemonate bestimmt. In dieser Zeit reift und stabilisiert sich das Narbengewebe und trachtet, sich den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Die Zeit bis zur Abheilung wird wesentlich durch die Flächen- und Tiefenausdehnung bestimmt. Gerade oberflächliche Wunden heilen problemlos spontan, solange der natürliche Heilungsprozess, unterstützt durch entsprechende Verbände, ungestört ablaufen kann. Hier ist ein chirurgisches Eingreifen also ganz und gar überflüssig.

Therapie tiefer Wunden

Im Gegensatz dazu ist der Therapieansatz bei tiefen Wunden vielfältig. Für Defekte, wie sie im Rahmen kutaner Tumorresektionen entstehen, die aufgrund ihrer Ausdehnung oder Lokalisation nicht Seit zu Seit geschlossen werden können, bieten sich eine Vielzahl von Lappenplastiken oder Voll- und Spalthauttransplantate für den Wundverschluss an. Da es sich bei chirurgischen Defekten an der Haut überwiegend um Wunden der Kategorie I und II handelt (Class I: clean, Class II: clean-contaminated), bietet gerade die Lappenchirurgie relative Sicherheit für die Erzielung eines guten ästhetischen Ergebnisses nach kurzer Heilungsphase. Bei freien Transplantaten ist das Risiko für eine komplizierte Abheilung deutlich größer und das ästhetische Ergebnis nur in wenigen Lokalisationen, wie beispielsweise dem medialen Augenwinkel, wirklich befriedigend. Da kann es bisweilen sogar lohnender sein, sich auf eine Sekundärheilung einzulassen.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut die ästhetischen Ergebnisse nach Sekundärheilung sein können. Auch hier ist das „Wo“ entscheidend. Im Gesicht heilen selbst große Wunden im Bereich der medialen Wange oder der Stirn exzellent, auch kleinere Defekte im medialen Augenwinkel können der spontanen Heilung überlassen werden. Ungeeignet sind hingegen Regionen im Nahbereich von Körperöffnungen. So würde beispielsweise eine Sekundärheilung im Unterlidbereich unweigerlich zu einem Ektropium führen. Auch Defekte des Nasenflügels sollten immer rekonstruiert werden, um einer Verziehung und Verformung der Nasenöffnung vorzubeugen.

Für spindelförmige Exzisionen im distalen Unterschenkelbereich bewährt sich ein gemischtes Behandlungskonzept aus partiellem Wundverschluss, wo die Spannung es zulässt, und Sekundärheilung im Zentrum, wo aufgrund hoher Spannung dies nicht möglich ist. Beste Erfahrungen hat die Dermatochirurgie mit der Sekundärheilung bei septischen Wunden.

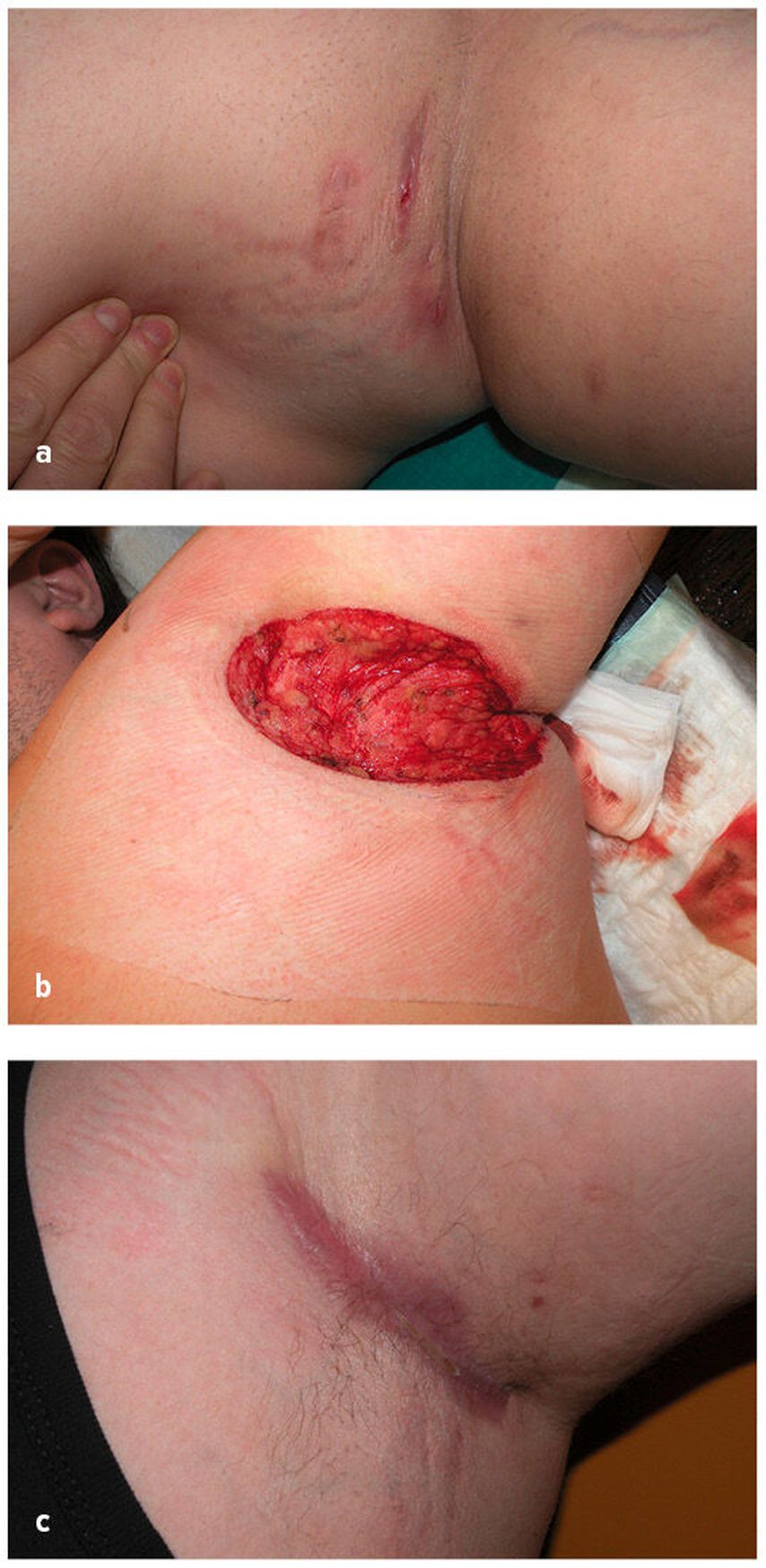

Hidradenitis suppurativa

Die ausgedehnten und tiefen Defekte, die bei der chirurgischen Sanierung der fortgeschrittenen Hidradenitis suppurativa (HS) im axillären und genitalen Bereich unvermeidbar sind, werden zumindest so lange der Sekundärheilung überlassen, bis die natürliche Wundkontraktion die Defekte verkleinert hat und der Wundgrund auf Hautniveau hochgranuliert ist (Abb. 1). Nur in ausgesuchten Fällen wird dann der Heilungsverlauf durch Aufbringen eines Spalthauttransplantates abgekürzt. HS-Patienten müssen im Vorfeld gut auf die postoperative Periode vorbereitet werden. Sie brauchen nicht nur pflegerische, sondern auch moralische Unterstützung im oft mehrmonatigen Abheilungsprozess. Unbestritten ist allerdings auch, dass sich die Belastung während der langen Heilungsphase lohnt; die Rezidivrate der HS nach Sekundärheilung ist gering.

Abb. 1: Chirurgische Sanierung einer fortgeschrittenen Hidradenitis suppurativa. (a) vor OP, (b) 3 Wochen und (c) 9 Wochen danach.

Ulkus

Während therapeutische Zurückhaltung bei akuten Wunden durchaus angebracht sein kann, erfordern chronische Wunden/Ulzera ein proaktives Vorgehen. Als chronisch gilt eine Wunde, wenn sie trotz gezielter Behandlung nach 8 Wochen nicht abgeheilt ist. Unabhängig von dieser zeitorientierten Definition gelten vaskuläre Ulzera, der diabetische Fuß und der Dekubitus a priori als chronisch. Dermatologen sind vorrangig mit vaskulären Ulzera befasst: am häufigsten mit venösen, gefolgt von makroangiopathischen und mikroangiopathischen Ulzera. Die prognostisch bestimmenden Größen des venösen Ulkus sind Fläche und Bestandsdauer. Bei einer Ausdehnung >5cm sinkt die Abheilungsrate von 72 auf 40%, bei einem Bestand >2 Jahre gar auf 29%.

Chaotische Wundheilung

Während die Abheilung akuter Wunden chronologisch erfolgt, ist sie für chronische Wunden chaotisch. Phasen der Heilungsprogression wechseln mit Heilungsstillstand und sogar Regression. Alle chirurgischen Maßnahmen, sei es das Anfrischen mit der Cyrette oder das schichtweise Abtragen mit dem Dermatom, harmonisieren den Heilungsprozess. Bringt man auf den so aufbereiteten Wundgrund ein Spalthauttransplantat auf, kann man bei venösen Ulzera Abheilungsraten von >80% innerhalb von 4 Wochen erzielen.4 Beim mikrovaskulären Ulkus ist die chirurgische Abtragung der ischämisch geschädigten Haut essenziell, um die rasche Größenzunahme zu stoppen. Subjektiv stellt sich für die Patienten eine unmittelbare Erleichterung der quälenden Schmerzen ein. Über die unmittelbare Therapie der Wunde selbst dürfen wir bei vaskulären Ulzera die Sanierung der Grundkrankheit nicht aus den Augen verlieren. Das bedeutet chirurgische oder interventionelle Ausschaltung pathologischer Refluxe bzw. Kompression bei Ulzera venöser Genese und Wiederherstellung der arteriellen Strombahn bei arteriellen Ulzera.

Literatur:

1 Falanga V: Classifications for wound bed preparation and stimulation of chronic wounds. Wound Repair Regen. 2000; 8(5): 347-52 2 Schmeller W, Roszinski S: Shave therapy for surgical treatment of persistent venous ulcer with large superficial dermatoliposclerosis. Hautarzt 1996; 47(9): 676-81 3 Profyris C et al.: Cutaneous scarring: Pathophysiology, molecular mechanisms and scar reduction therapeutics Part I. The molecular basis of scar formation. J Am Acad dermatol 2012; 66(1): 1-10 4 Tzaneva S et al.: Surgical treatment of large vascular leg ulcers: a retrospective review evaluating risk factors for healing and recurrence. Dermatol Surg 2014; 40(11): 1240-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...