Der Schlüssel zu einer raschen, korrekten Diagnose

Bericht:

Dr. med. Felicitas Witte

Ärztin und Journalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Was hat ein Hund, der eine fliegende Frisbee-Scheibe jagt, mit einem Dermatologen gemeinsam? Das versteht man erst nach dem Vortrag von Dr. Paul Scheidegger, den der Dermatologe aus Brugg kürzlich in Zürich hielt.

Der Hund braucht keine komplexe Mathematik, um das Frisbee zu fangen, sondern nur pure Intuition», erklärte Scheidegger. «Genauso wie der Hund bedienen auch wir Dermatologen uns jenes Bauchgefühls, wenn wir eine Hautveränderung diagnostizieren wollen. Aber wir setzen zusätzlich unser erlerntes Wissen ein.» Diese Vorgehensweise entspricht dem Prinzip des heuristischen Denkens, um das es in Scheideggers Vortrag ging. Heuristik in der Dermatologie, so sein Fazit, sei der Schlüssel zu einer stringenten Diagnose. Heuristiken sind einfache Strategien oder Faustregeln, mit denen Menschen oder Tiere in kurzer Zeit Entscheidungen treffen und Lösungen für komplexe Probleme finden. Ursprung des Wortes ist das griechische «Heureka» – «Ich habe es gefunden.» Der griechische Mathematiker, Ingenieur und Physiker Archimedes von Syrakus soll nackt und laut «Heureka!»-rufend durch die Stadt gelaufen sein, nachdem er in der Badewanne das später nach ihm benannte Archimedische Prinzip entdeckt hatte.

Schnell und instinktiv zur Diagnose

Verbreitet wurde der heuristische Ansatz vor allem von Prof. Gerd Gigerenzer, Direktor emeritus am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in München, und Daniel Kahnemann, Professur für Psychologie an der Woodrow Wilson School für öffentliche und internationale Angelegenheiten der Princeton University. Gigerenzer kritisierte Empfehlungen in der Ratgeberliteratur, bei Entscheidungsfindungen möglichst analytisch vorzugehen, Vor- und Nachteile aufzulisten und gegeneinander abzuwägen. Die tägliche Entscheidungsfindung sei anders, deshalb halte er diese Strategie für wenig erfolgreich. Statt einer logisch-rationalen Vorgehensweise stellte Gigerenzer das Bauchgefühl in den Vordergrund. Entscheidungen treffen wir demnach vor allem intuitiv anhand von Faustregeln. Die rationalen Strategien kommen erst später als Hilfsmittel dazu. Das Bauchgefühl darf man aber nicht mit einer zufälligen Idee oder ahnungsloser Naivität verwechseln. Besonders gut sollen Bauchentscheidungen funktionieren, wenn sie auf Fachwissen beruhen. Kahnemann wurde bekannt durch seine Veröffentlichungen zur Urteilsheuristik, also automatischen Denkprozessen, die unbewusst, ohne Absicht und mühelos ablaufen. «In vielen Situationen – gerade auch im hektischen Praxisalltag – können wir nicht sämtliche Alternativen recherchieren und dann rational abwägen», sagt Scheidegger. «Stattdessen bedienen wir uns der Urteilsheuristik und entscheiden schnell, instinktiv und emotional – aber auf der Basis von Fachwissen und unserer Erfahrung.» In seinem Buch «Schnelles Denken, langsames Denken» sind die Arbeiten von Kahnemann und seinem Forscherkollegen Prof. Amos Tversky, bis zu seinem Tod Psychologe an der Universität in Stanford, zusammengefasst. Die beiden unterscheiden zwei Arten des Denkens: Erstens das schnelle, instinktive und emotionale – also zum Beispiel wenn man anhand eines Gesichtsausdrucks sofort erkennt, dass jemand wütend ist. Zweitens das langsamere, Dinge durchdenkende und logischere, etwa wenn man seine Steuererklärung ausfüllt. Als Dermatologe handele er oft zunächst intuitiv mit dem schnellen Denken, erklärte Scheidegger. Er stellt die vorläufige Diagnose eines atopischen Ekzems, verschreibt dem Patienten eine Kortisoncreme. Erst wenn sich der Ausschlag nach einigen Tagen nicht bessert, macht er eine Biopsie, schaltet sein langsames Denken an und überlegt Differenzialdiagnosen. Intuition sei gefühltes Wissen, das rasch im Bewusstsein auftauche und dessen tiefere Gründe uns nicht bewusst seien. «Aber trotzdem ist Intuition so stark, dass wir damit valide Entscheidungen treffen können.»

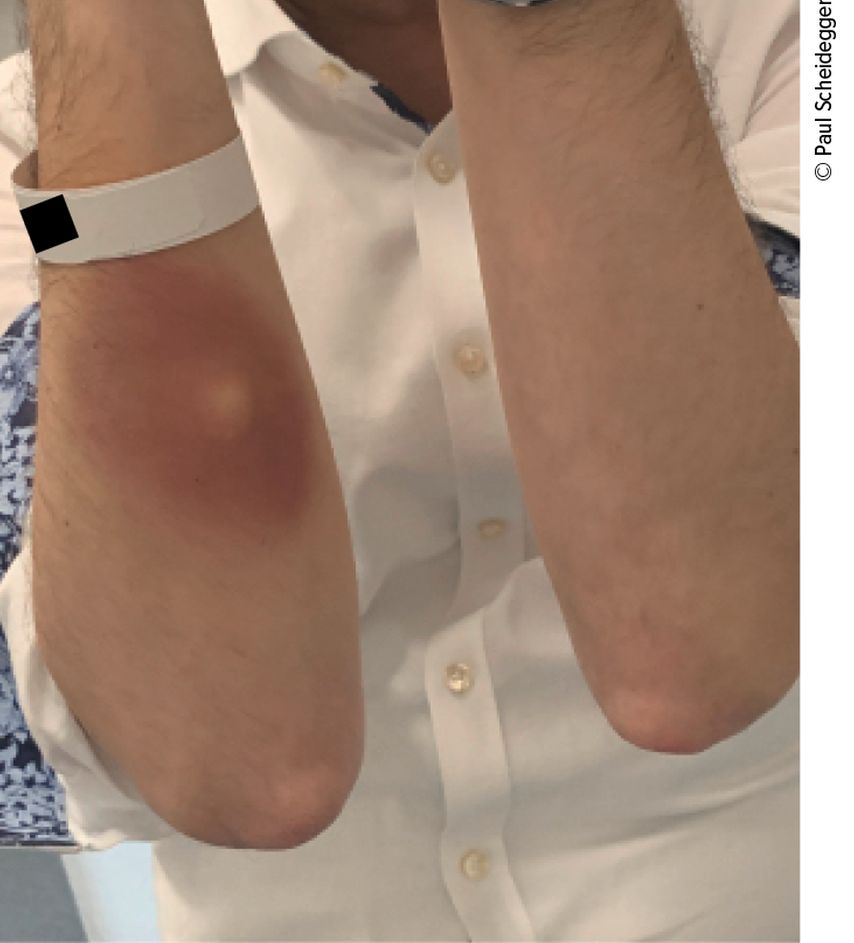

Den Hemdsärmel hochkrempeln lassen

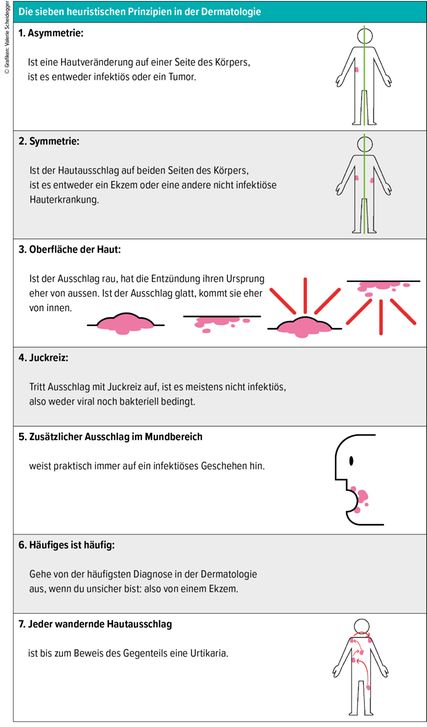

In der Dermatologie lassen sich sieben heuristische Prinzipien anwenden, um zu einer schnellen und sicheren Diagnose zu kommen (Tab. 1). Das Problem beim ersten und zweiten Prinzip – Asymmetrie und Symmetrie – sei, dass Patienten oftmals nur ihre Hautveränderung zeigten und nicht das, was sie nicht haben, also ob auf der anderen Seite die Haut ganz normal aussehe oder ob dort auch etwas zu sehen ist. «Wir müssen den Patienten aktiv auffordern, uns auch die andere Seite zu zeigen», sagt Scheidegger. So krempelte auch der Mann mit der knotigen, geröteten Veränderung am rechten Unterarm – welche ein Erythema nodosum hätte sein können – seinen linken Hemdsärmel erst nach Aufforderung hoch (Abb. 1 und 2). Erst als Scheidegger ihn aufforderte, ihm den linken Arm zu zeigen, und der völlig unauffällig war, stand für den Dermatologen fest: Das muss ein Tumor sein oder eine Infektion. Scheidegger konnte den Mann beruhigen. Es war ein Atherom. Befindet sich beispielsweise ein herpetiformer Ausschlag nur auf einer Seite der Rima ani, spricht das eher für einen Herpes. Würde sich der Ausschlag auf beiden Seiten finden, könnte es eher eine Psoriasis sein. Symmetrische Veränderungen sprechen für eine nicht infektiöse Ursache. «Bei den asymmetrischen Veränderungen müssen wir sofort handeln, weil Infektion oder Tumor einer umgehenden Therapie bedürfen», sagt Scheidegger. Bei den symmetrischen sei dagegen etwas mehr Zeit für eine Differenzialdiagnostik. Oftmals würde ein nicht infektiöses Ekzem mit einer Pilzinfektion verwechselt. «Ich bekomme immer wieder Patienten zugewiesen mit Verdacht auf Pilzinfektion, dabei ist es Psoriasis oder ein anderes Ekzem», erzählt Scheidegger. «Dabei ist es eigentlich einfach, wenn man sich klar macht, dass eine Pilzinfektion niemals so symmetrisch ist wie Schuppenflechte.» Auch die Kollegen aus einem externen Spital vermuteten bei einer Patientin mit münzgrossen, entzündeten Löchern auf beiden Oberschenkeln eine infektiöse Genese und sandten Scheidegger ein Foto mit der Bitte um Konsultation. «Die Löcher waren aber auf beiden Oberschenkeln, das sprach eher für eine nicht infektiöse Genese. Infrage kommt hier beispielsweise eine nicht entzündliche Vaskulitis oder eine durch Kokain bedingte Hautveränderung.»

Abb. 1: Die erste Frage, die sich hier stellt, lautet: Wie sieht der andere Unterarm aus? Ein einseitiger Befund spräche für eine Infektion oder einen benignen oder malignen Tumor. Ein beidseitiger Befund zum Beispiel für ein Erythema nodosum

Abb. 2: Der Befund ist einseitig! Damit wurde der Verdacht erhärtet, dass es sich um einen Infekt (zum Beispiel einen Abszess) oder einen Tumor handelt. In diesem Fall hatte der Patient glücklicherweise eine benigne Raumforderung: ein Atherom, auch Epithel- oder Tricholemmalzyste genannt

Zebras sind selten

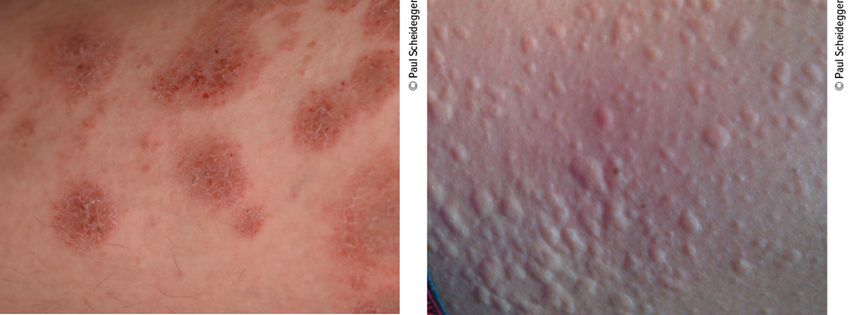

Mit einem Blick lässt sich oft erkennen, ob die Oberfläche einer Hautveränderung rau ist oder glatt. Heuristik-Regel Nummer 3: Rau spricht für eine externe Genese, beispielsweise eine Pilzinfektion, und wird topisch behandelt. Eine glatte Oberfläche spricht für eine systemische Entzündung und bedarf in aller Regel einer systemischen Therapie (Abb. 3 und 4). «Ich sehe regelmässig Patienten mit Urtikaria, die fälschlicherweise mit Kortison- oder Antihistiaminikacreme behandelt wurden», sagt Scheidegger. «Kein Wunder, dass sich die Beschwerden der Patienten mit dieser Behandlung nicht bessern.» Heuristik-Regel Nummer 4: Klagt ein Patient mit Ekzem zusätzlich über Juckreiz, spricht das für eine nicht infektiöse Genese (Abb. 5). Also zum Beispiel Urtikaria, Arzneimittelexanthem oder Neurodermitis. «Ich bin immer wieder überrascht, wenn mir Patienten zur Abklärung zugewiesen werden und keiner nach Juckreiz gefragt hat. Das sollte die Standardfrage bei jeder Hautveränderung sein.» Anders herum – Regel Nummer 5 – spricht ein zusätzlicher Ausschlag im Mund bei einem Ekzem auf der Haut fast immer für eine infektiöse Genese. «Auch wenn das sonst die Aufgabe der Zahnärzte ist», sagt Scheidegger. «Schauen Sie Ihrem Patienten standardmässig in den Mund.» Auch wenn in Staatsexamina und Weiterbildungsprüfungen viel zu oft nach Kolibris in der Medizin gefragt wird: Eigentlich lernt man schon als Medizinstudent, «was häufig ist, ist häufig». Das ist das heuristische Prinzip Nummer 6. Die häufigste Diagnose sei ein Ekzem in der Dermatologie, so Scheidegger, «und weder Pilzinfektion noch Borreliose oder sonst eine Infektion». «Wenn wir Hufgetrappel hören, denken wir ja auch an ein Pferd und nicht an ein Zebra.» Hat sich die Hautveränderung nach fünf Tagen Fusidinsäure-/Betamethasoncreme nicht gebessert, kann man ein Ekzem allerdings ausschliessen. Infrage kommt dann zum Beispiel ein Infekt – etwa eine Pilzinfektion – oder ein Tumor, der wie ein Ekzem aussieht. Zum Beispiel ein Morbus Bowen oder ein «Zebra», also etwas so seltenes wie Lepra.

Abb. 3 und 4: Rau (links, Ekzembild) versus glatt (Urtikaria, rechts): Die raue Fläche ist schon auf dem Foto zu erkennen: Man sieht deutlich, wie sich die Oberfläche schuppt. Rau bedeutet, dass sich die Epidermis entzündet hat. Epidermale Entzündungen werden am wirkungsvollsten topisch behandelt

Abb. 5: Die erste Frage bei einer Hautveränderung sollte lauten: Einseitig oder beidseitig? Die zweite Frage: Juckt es? Die dritte Frage: Wandert die Hautveränderung oder bleibt sie, wo sie ist? In diesem Fall waren beide Unterschenkel betroffen, die Haut war rot und schuppte, die Oberfläche rau, es juckte, wanderte nicht: Bis zum Beweis des Gegenteils ist das ein Ekzem, hier ein Stauungsekzem

Eine juckende Hauterkrankung, die innert sechs bis zwölf Stunden wandert, ist keine Nahrungsmittel- oder sonstige Allergie, sondern eine Urtikaria – das ist Scheideggers siebtes und letztes heuristisches Prinzip. So eine Urtikaria ist oft post- oder parainfektiös bedingt. Was passieren kann, wenn heuristische Prinzipien nicht befolgt werden, zeigte Scheidegger am Schluss seines Vortrages in einem Video: Eine Katze will von einem Heuschober auf ein Dach springen. Sie setzt an zum Sprung, zögert, setzt wieder zum Sprung an, zögert wieder. Schliesslich hüpft sie los, landet aber nicht auf dem Dach, sondern prallt an der Dachrinne ab und fliegt zu Boden.

Buchtipp

Wer die heuristische Herangehensweise in der Dermatologie genauer wissen möchte: Nachschlagewerk «Derma Survival Guide». Zu bestellen unter www.dermacheck.ch .

Quelle:

Vortrag im Rahmen des Update Refresher Allgemeine Innere Medizin, 10. Juni 2021, Zürich

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlungspfad „Atopische Dermatitis“

Das Netzwerk onkoderm hat seine Empfehlungen für die ambulante Versorgung von Patienten mit atopischer Dermatitis aktualisiert: Der onkoderm-Behandlungspfad 2025 sowie weitere Tools ...

Perianale Dermatosen

Perianale Dermatosen sind ein klinisch vielgestaltiges und herausforderndes Krankheitsbild, das sowohl dermatologische als auch proktologische Kompetenzen erfordert. Dieser Überblick ...

Wege zur korrekten Diagnose

Patientinnen und Patienten mit verhärteter Haut können an sehr unterschiedlichen Erkrankungen leiden. Im Zentrum steht immer ein Fibroblast, eine mesenchymale Vorläuferzelle, die durch ...