Das A und O sind Schutzhandschuhe

Bericht: Dr. med. Felicitas Witte

Pro Jahr verursachen berufsbedingte Hautkrankheiten Kosten in Millionenhöhe. Sie gehören zu den Krankheiten, die am häufigsten zu Nichteignungsverfügungen führen. In über 80% der Fälle werden berufsbedingte Hautkrankheiten durch Handekzeme verursacht. Wie man die Ekzeme diagnostiziert und von anderen Krankheiten abgrenzt, wie man die Patienten gut führt und ihnen am besten erklärt, wie sie sich schützen können, erklärte der Dermatologe und Arbeitsmediziner Dr. med. Hanspeter Rast kürzlich auf einer Online-Fortbildung des Inselspitals Bern.

Die Schweizerische Unfallversicherung Suva erkannte 2018 363 Hautkrankheiten als Berufskrankheit an.1 Die gute Nachricht: In den vergangenen Jahrzehnten wurden immer weniger berufsbedingte Schäden der Haut registriert: Im Jahr 1994 waren es noch 1138. Pro Jahr verursachen die berufsbedingten Hautkrankheiten Kosten in Höhe von rund 15 Mio. Franken – darin sind noch nicht die Ausgaben für Umschulungen der Betroffenen einberechnet. «Wir registrieren stetig weniger Fälle von berufsbedingten Hautkrankheiten, das ist natürlich erfreulich», sagt Hanspeter Rast, Leiter des Bereichs Facharztleistungen der Suva. «Allerdings werden vermutlich einige Fälle nicht gemeldet, sodass von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen ist.» Dies lege zum einen daran, dass manche Handekzeme so mild seien, dass sie nicht gemeldet würden. Es gebe zum anderen wohl auch Fälle, wo sich Patienten nicht trauen, dem Arbeitgeber davon zu berichten, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Damit bleibt auch die Meldung an die Suva aus.

Kommt oft zu kurz: die irritative Form

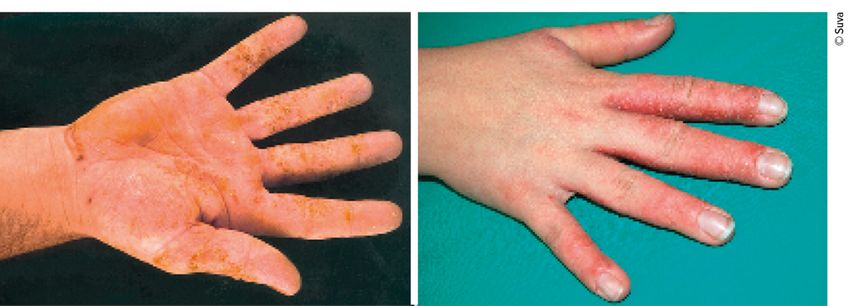

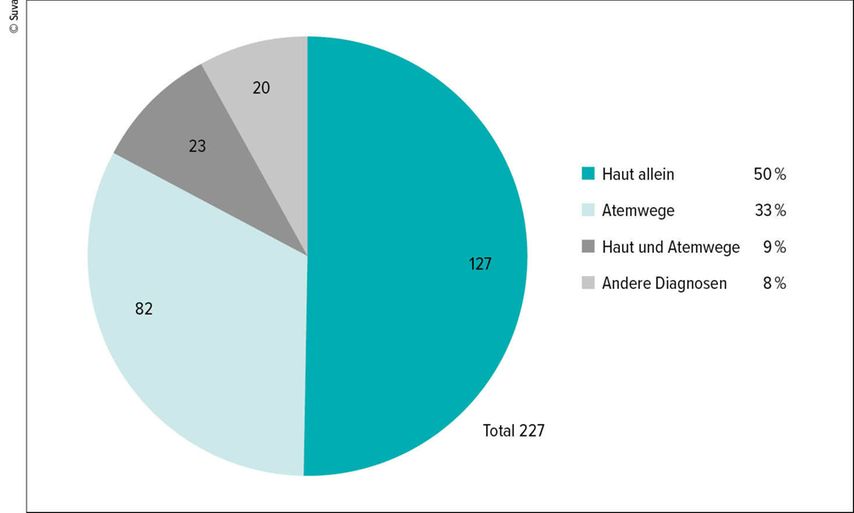

Doch selbst wenn es zu einem Rückgang gekommen ist: Hautkrankheiten hätten bei den Berufskrankheiten einen hohen Stellenwert, so Rast. Denn sie gehören zu den Krankheiten, die am häufigsten zu Nichteignungsverfügungen führen (Abb. 1). Mehr als 80% der berufsbedingten Hautkrankheiten äussern sich als Kontaktdermatitis (Abb. 2). Unterschieden wird die allergische Form von der irritativen. Allergische Kontaktdermatitiden werden am häufigsten durch Epoxidharze verursacht. «Das sind oft Fälle, die so schwer verlaufen, dass die Betroffenen den Beruf wechseln müssen», sagt Rast. «Deshalb kommt es hier auch eher zur Meldung als Berufskrankheit.» An zweiter Stelle stehen Mineralöle/Kühlwasser beziehungsweise Mineralöladditive, zum Beispiel Konservierungsmittel, danach Haarpflegeprodukte/Arylamine/Persulfate, Kautschukadditiva/Latex, Nickel, industrielle Reinigungsmittel/Detergenzien und Zement. «Das Thema irritative Kontaktdermatitis wird im Praxisalltag oft etwas stiefmütterlich behandelt», sagt Rast. «Darauf kommt man meist erst dann, wenn alle anderen Abklärungen negativ sind.» Die Patienten hätten natürlich gerne eine Auskunft, wogegen sie konkret «allergisch» seien. Die Ärzte dagegen seien oft auch froh, wenn der Allergietest etwas anzeige und sie dem Patienten eine klare Diagnose nennen könnten. «Mit der Irritation hat man mehr Mühe, weil es viel Zeit kostet, zu erklären, was dahinterstecken könnte», sagt Rast. Irritative berufliche Kontaktekzeme würden in ihrer Bedeutung verkannt. Es ist eine Ausschlussdiagnose, das Underreporting sei gross, weil es viele leichte Fälle gebe. Die Betroffenen gehen vielleicht dann nur einmal zum Hausarzt oder Hautarzt, der verschreibt eine Crème, es wird besser und an eine Berufskrankheiten-Meldung wird nicht gedacht. In manchen Berufen werden hohe Ansprüche an die Hygiene gestellt, etwa dahin gehend, wie oft sich die Beschäftigten die Hände waschen oder desinfizieren sollen. Die Betroffenen seien oftmals auch in wenig gesicherten Arbeitsverhältnissen angestellt, erzählt Rast, und leicht austauschbar in ihrer Position – das könnte ein weiterer Grund sein, dass irritative Kontaktekzeme zu wenig als Berufskrankheit berichtet würden. Vermutet man bei seinem Patienten ein Handekzem, muss man zunächst andere Diagnosen ausschliessen. Infrage kommt beispielsweise eine Psoriasis oder eine Mykose. «Verdächtig für Letztere ist, wenn die Hauterscheinungen nur an einer Hand auftreten», sagt Rast. Erhärtet sich der Verdacht auf ein Ekzem, wird eruiert, ob es exogen entstanden sein könnte – etwa durch eine Allergie oder eine Irritation – oder endogen, z.B. durch eine atopische Dermatitis oder eine Dyshidrose. Es gibt jedoch diverse Überlappungen und Mischformen, nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen endogenen oder exogenen Ursachen. Zum Beispiel die Kombination aus Irritation und Dyshidrose, aus Irritation und Atopie oder aus exogen bedingter Allergie und Dyshidrose. «Man kann letztendlich oft nicht exakt sagen, welches Problem im Vordergrund steht», sagt Rast. Die Diagnose basiert auf einer detaillierten Anamnese, einer körperlichen Untersuchung sowie einem Epikutan-Test für allergisches Kontaktekzem. «Die Anamnese ist entscheidend», sagt Rast. «Damit bekommt man oft schon einen guten Hinweis, ob es sich um ein berufsbedingtes Handekzem handeln könnte.» Berufskrankheiten der Haut betreffen vor allem jüngere Menschen, und sie treten vermehrt in bestimmten Berufsgruppen wie etwa der Baubranche auf. Die Hauterscheinungen treten im Zusammenhang mit der Arbeit auf, sie sind weniger ausgeprägt am Wochenende oder in den Ferien und wenn der Patient Handschuhe trägt oder eine Schutzcrème verwendet. Das klinische Bild ist allerdings nicht immer eindeutig. Auch das Ergebnis eines positiven Epikutantests müsse man sorgsam interpretieren, so Rast. «Ein positiver Test sagt für sich allein nicht viel aus», meint Rast. Er kann z.B. eine frühere Exposition anzeigen und immer noch positiv sein, er kann auf eine aktuelle Exposition hinweisen, aber auch manchmal falsch positiv sein im Rahmen einer Kreuzreaktion.

Muss der Patient seinen Beruf wechseln?

Die ESCD und die Deutsche Kontaktallergie-Gruppe haben eine Standardserie für Europa etabliert, die etwa 30 der am häufigsten vorkommenden Kontaktallergene auf dem Kontinent umfasst und je nach Bedarf adaptiert wird – etwa wenn neue Allergene aufkommen oder alte verschwinden. Die Standardreihe kann man je nach Anamnese durch geeignete zusätzliche Serien erweitern, zum Beispiel Coiffeur-, Kosmetika-, Gummi-, Salbengrundlagen- oder Lack-Plastik-Kleber-Reihen. In vielen Fällen sei es wichtig, auch Eigenproben zu testen, sagt Rast, zum Beispiel bei den Epoxidharzen. Um einschätzen zu können, ob das Allergen berufliche Relevanz hat, also ob der Patient seinen Beruf wechseln muss, brauche es viel Erfahrung. Helfen kann der Kontakt zum Informationsverbund Dermatologischer Kliniken (IVDK) im deutschen Göttingen. Der IVDK unterstützt Ärzte bei der diagnostischen Abklärung von Unverträglichkeitsreaktionen und berät bezüglich Allergietestung potenziell allergener Inhaltsstoffe, zum Beispiel welche Testkonzentrationen sich eignen. Die beteiligten Kliniken – das Inselspital Bern ist auch dabei – bekommen jedes Jahr die Resultate von Tausenden von Epikutantests. Die einsendenden Ärzte müssen für die Meldungen standardisierte Fragebögen ausfüllen, in denen auch die berufliche Relevanz erfasst wird. Der IVDK kann so Aussagen machen zu Trends in bestimmten Berufen. Eine weitere nützliche Kontaktadresse ist die Deutsche Kontaktallergie-Gruppe (DKG) in der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft ( https://dkg.ivdk.org ). Dort finden sich Empfehlungen und Stellungnahmen rund um Kontaktallergien und Testungen, ausserdem sind die aktuellen DKG-Testreihen tabellarisch für den Epikutantest aufgeführt. Will man den Patienten gut beraten, könnte sich auch ein Blick auf die Internetseiten der Arbeitsgemeinschaft Berufs- und Umweltdermatologie lohnen. Dort sind Relevanzbeurteilungen aufgeführt, also etwa welche Berufe die Patienten mit nachgewiesener Allergie noch ausüben können ( https://www.abderma.org ). Die wichtigste Massnahme für Patienten mit Handekzemen ist ein adäquater Hautschutz. Die Patienten kann man auf die entsprechenden Internetseiten der Suva hinweisen, hilfreich sind zum Beispiel die im März ins Netz gestellten «6 Tipps für Hautschutz im Haushalt» ( www.suva.ch/hautschutz ). Sehr hilfreich für die Patientenaufklärung und für all diejenigen, die mit der Prävention von Berufsdermatosen zu tun haben, ist die viersprachige Internetseite «2haende.ch». Dort findet sich verständliches Unterrichtsmaterial zum Hautschutz, ein Glossar mit Fachbegriffen und ganz aktuell für die Coronakrise Informationen, wie hautverträglich hydroalkoholische Gels und Lösungen sind. Besonders nützlich findet Rast die interaktive Seite zur Frage, welche Schutzhandschuhe sich für welchen Beruf eignen (https://www.2haende.ch/de/professions/by_field). Man wählt den Beruf aus, entscheidet, gegen welche Gefährdung man sich schützen soll, und bekommt dann eine Empfehlung, welche Handschuhe sich eignet und wo man sie bestellen kann.

Quelle:

Fortbildung Inselspital Bern am 21.4.2021

Kommentar von Prof. Dr. med. Arthur Helbling, Leiter der Allergologisch-Immunologischen Poliklinik im Inselspital Bern:

Ärzte müssen die Patienten schützen

Im Inselspital werden die meisten Ekzemkrankheiten, speziell Handekzeme, in der Universitätsklinik für Dermatologie abgeklärt. Dennoch gehört es zu unserer Aufgabe, jeden Patienten nach dem Auftreten von Ekzemen zu fragen. Bei Personen mit Disposition zur Atemwegsallergie finden sich in rund einem Viertel Aspekte zu konstitutionellen Ekzemen, die nicht Kontaktallergien reflektieren. Bei handwerklichen Berufen sieht es hingegen anders aus. Es kommt immer wieder vor, dass der Betroffene aus verschiedenen Gründen – etwa Sozialstatus, Ausbildung, Migrationshintergrund, Loyalität oder ein eigenes Geschäft im Beruf – Hautveränderungen im Sinne eines Ekzems bemerkt, dies aber erst dann rapportiert, wenn es bereits massiv sichtbar ist und stört. Es sind nicht selten Personen, die keine Chance auf einen anderen Beruf haben. Sobald ein Zusammenhang geäussert wird, müssen sie mit Repressalien rechnen oder den Verlust des Einkommens in Kauf nehmen. Es ist ganz wichtig, dass der Arzt diese Patienten entsprechend den gesetzlichen Grundlagen schützt. Auch Geschäftsinhaber im Wissen, dass ihr Einkommen bedroht ist, melden ihre Hautveränderungen oft nicht oder lösen diese auf ihre Weise. Dass die Dunkelziffer von beruflichen Ekzemen höher als die offiziellen Zahlen ist, liegt auf der Hand.»

Behandlung des Handekzems

Die Therapie basiert auf vier Säulen

Im Januar 2021 meldete die Deutsche Dermatologische Gesellschaft eine neue Leitlinie zum Management von Handekzemen an ( https://www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/ll/013-053.html ) – diese soll Ende 2021 fertig sein. Hilfreich für den Alltag ist die Kurzfassung der ESCD-Leitlinie für Diagnose, Prävention und Behandlung des Handekzems von 2015 (DOI: 10.1111/ddg.12510). Aktueller – aus dem Jahr 2020 – ist der Artikel «Handekzem» von der Allergieambulanz der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien ( https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12326-020-00407-5.pdf ). Die Behandlung basiert auf vier Säulen: erstens Hautschutz, zweitens topische Behandlung, drittens systemische und viertens physikalische Therapie. Die Behandlung richtet sich nach Schweregrad, klinischem Erscheinungsbild, Hautzustand und zugrunde liegender Ursache. Empfohlen wird ein stufenweises Vorgehen gemäss Schweregrad. Bei milden Handekzemen sollte man rasch eine Therapie einleiten, um einer Chronifizierung vorzubeugen. Chronische Handekzeme sind schwerer zu therapieren und erfordern ein multimodales Management. Sind die individuellen Auslöser des Ekzems identifiziert – also Irritantien oder Allergene – ist der Patient darüber aufzuklären, dass er sie strikt meiden muss: Schutzhandschuhe, Umstellen auf Ausweichprodukte, und wenn das nicht hilft, eine berufliche Umschulung. Hautpflegeprodukte sollte man bei allen Schweregraden einsetzen. Sie verbessern den Hydratationszustand und das Lipidgleichgewicht der Haut, verhindern oder reduzieren die Barrierestörung, lindern Juckreiz und senken das Risiko für Schübe. Empfohlen werden lipidreiche Crèmes und Salben mit Ceramid, Glycerin oder Urea-haltige Crèmes, sowohl zur Prävention als auch zur Therapie. Die Produkte sollten rasch einziehen und möglichst keine Duft- und Konservierungsstoffe enthalten, damit der Patient keine neue Allergie auf diese Inhaltstoffe entwickelt. Neben der Hautpflege ist die Therapie der ersten Wahl ein topisches Kortikosteroid. Topische Kalzineurininhibitoren können beim Ausschleichen der Steroide oder alleine zusätzlich zur Basispflege oder zur proaktiven Erhaltungstherapie bei Patienten mit häufigen Exazerbationen eingesetzt werden. Sie haben den Vorteil, dass sie die Hautbarriere nicht stören und nicht zur Hautatrophie führen. Bei hyperkeratotischen Handekzemen eignen sich Keratolytika wie Salizylsäure oder Harnstoff gut, bei Superinfektionen desinfizierende Wirkstoffe wie Clioquinol, Chlorhexidin oder Octenisept. Beim chronischen Handekzem hat sich die Phototherapie bewährt. Allerdings muss man das Krebsrisiko bei Langzeitanwendung beachten, abgesehen davon ist die Therapie für den Patienten ziemlich zeitaufwendig. Die Iontophorese hat den Vorteil, dass der Patient sie alleine zu Hause durchführen kann. Systemische Therapien kommen bei schwereren Fällen zum Einsatz. Gute Evidenz gibt es zu Alitretinoin. Systemische Steroide wirken auch sehr gut, wegen der Nebenwirkungen verbietet sich aber ein langfristiger Einsatz. Eine Alternative kann hier Cyclosporin sein. Weitere Optionen – die allerdings entweder als Ultima Ratio oder bei Unverträglichkeiten eingesetzt werden – sind Acitretin, Azathioprin, Methotrexat oder Dupilumab. Viel besser als diese oft mit Nebenwirkungen einhergehenden Therapien ist, die Entstehung eines Handekzems zu vermeiden. Dermatologen in der Praxis können viel hierzu beitragen.

Das passiert bei der Schadensmeldung – Ablauf in der Suva

-

Arbeitgeber, Arzt oder Patient meldet Schaden bei der Suva ( https://sunet.suva.ch/sunetlightnew/de/sunet/create/ ).

-

Suva unterbreitet den Fall einem zuständigen Arbeitsmediziner.

-

Arbeitsmediziner beurteilt den Fall: Berufskrankheit Ja oder Nein.

-

Arzt schätzt ein: Patient kann zum Beispiel ohne Einschränkung seinen Beruf weiter ausüben oder es ist eine Nichteignungsverfügung zu prüfen.

Quelle:

Online-Fortbildung: Handekzeme im beruflichen Alltag. 21.1.2021 http://www.allergologie.insel.ch/fileadmin/Allergologie/Doku/AfA_Programm_2021.pdf

Literatur:

Das könnte Sie auch interessieren:

Update atopische Dermatitis

Die Forschung zur atopischen Dermatitis läuft weiterhin auf Hochtouren. So wurde im vergangenen Jahr wieder eine Vielzahl an Studien zu verschiedenen Aspekten der chronisch-entzündlichen ...

Exzision nur bei Melanomverdacht – nicht prophylaktisch?

Wenn sich dysplastische Nävi nicht einfach klassifizieren lassen, kann dies nicht nur bei Betroffenen Besorgnis auslösen, sondern ebenso bei Ärztinnen und Ärzten. In einer Pro-Contra- ...

Skin of Color im Praxisalltag

Viele klassische Blickdiagnosen in der Dermatologie präsentieren sich bei unterschiedlichen Hautfarben mit teils variablem Erscheinungsbild, eine Herausforderung für den Kliniker. Die ...