Der Nutzen molekularer Diagnostik zur Therapieoptimierung bei CUP

Autorin:

Dr. med. univ. Louisa Hempel

Lehrstuhl für Gynäkologie

Sigmund Freud PrivatUniversität Wien

Assistenzärztin

Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie

Universitätsspital Zürich

E-Mail: louisa.hempel@sfu.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

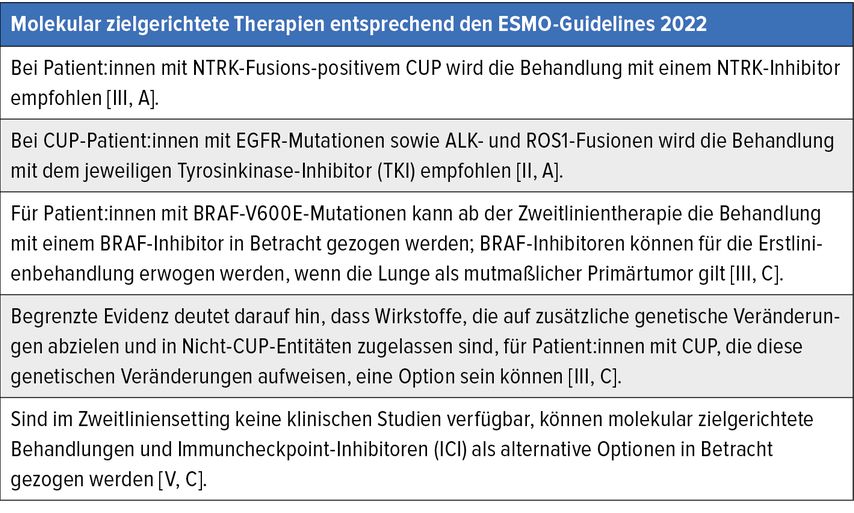

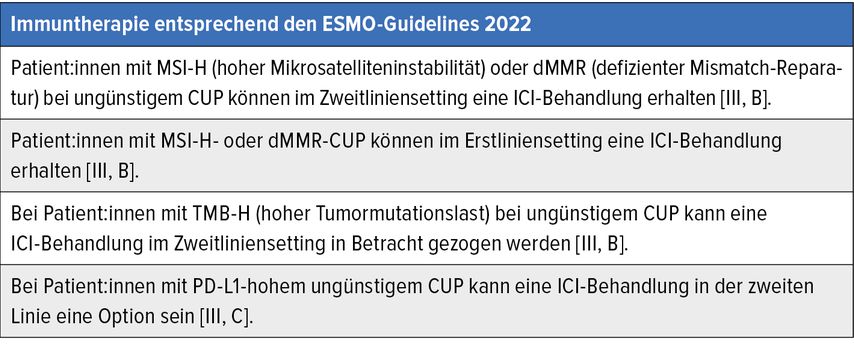

Die neuen ESMO-Guidelines zum CUP-Syndrom, basierend auf den Ergebnissen der Phase-III-Studie CUPISCO, beinhalten nicht nur aktualisierte Therapieempfehlungen, sondern auch Therapiealgorithmen mit Einbeziehung molekularer Analysen.

Keypoints

-

Molekulardiagnostik ist beim „Cancer of Unknown Primary“ (CUP) zu Beginn des diagnostischen Work-ups essenziell, um eine korrekte Diagnose zu stellen.

-

Derzeitig relevante therapierelevante molekulare Alterationen sind PIK3CA, FGFR2, ERBB2, BRAF V600E, EGFR, MET, NTRK1, ROS1, ALK sowie der Mikrosatellitenstatus und die Tumormutationslast (TMB).

-

Die Fälle dieser Patient:innen sollten in einem molekularen Tumorboard besprochen werden.

-

Alle Patient:innen mit Verdacht auf CUP benötigen zu Beginn des diagnostischen Prozesses eine umfassende Multigenanalyse entsprechend den neuesten ESMO-Guidelines.

-

Patient:innen mit therapierelevanten Alterationen, die eine zielgerichtete Therapie erhalten, zeigen einen signifikanten Vorteil bezüglich des Gesamtüberlebens und des progressionsfreien Überlebens.

Das Karzinom unbekannter Primärherkunft/„Carcinoma of Unknown Primary“ (CUP) definiert Patient:innen mit histologisch gesicherten Metastasen, bei denen kein Primärtumor identifiziert werden kann.1

CUP: aktuelle ESMO-Guidelines

Die aktuellen ESMO-Guidelines differenzieren zwischen prognostisch günstigen („favourable“) und ungünstigen („unfavourable“) CUP-Untergruppen. Bei „favourable“ CUP ist der Einsatz einer entitätsspezifischen, zugelassenen Therapie möglich, während bei CUP-Patient:innen mit schlechter Prognose, die 80–85% der Fälle ausmachen, eine platinbasierte Chemotherapie trotz kurzen Gesamtüberlebens von durchschnittlich einem Jahr weiterhin der Goldstandard ist. Personalisierte Behandlungsansätze basierend auf molekularen Alterationen werden derzeit untersucht.2 Ein wesentlicher Aspekt im klinischen Alltag ist, dass die Diagnose von CUP durch standardisierte Screeningverfahren schwierig ist, was durch die hohe Rate an Screeningversagen (etwa 55% von 628 gescreenten Patient:innen) in der CUPISCO-Studie belegt wird.3 Dies verdeutlicht die aktuellen Herausforderungen in der Definition von CUP, die den Einschluss in klinische Studien, die zeitnahe Diagnosestellung und die nachfolgende Behandlung beeinträchtigen können.

CUPISCO: zielgerichtete Therapien und Immuntherapien

Die CUPISCO-Studie, eine internationale, randomisierte Phase-II-Studie, untersuchte die Wirksamkeit von zielgerichteten Therapien oder Immuntherapien im Vergleich zur platinbasierten Standard-Chemotherapie bei therapienaiven Patient:innen mit „Cancer of Unknown Primary“. Alle eingeschlossenen Patient:innen erhielten drei Zyklen einer platinbasierten Induktionstherapie und wurden anschließend, je nach Ansprechen, in zwei Gruppen unterteilt:

Patient:innen der Kategorie 1 erreichten mindestens eine stabile Krankheitssituation (SD), eine partielle Remission (PR) oder eine komplette Remission (CR), während jene der Kategorie 2 unter der Induktionstherapie einen Krankheitsprogress zeigten.

Die Patient:innen der Kategorie 1, die 60% der eingeschlossenen Patient:innen ausmachten, wurden anschließend im Verhältnis 3:1 randomisiert. Sie erhielten zielgerichtete Therapien, sofern molekulare, therapierelevante Alterationen vorlagen, oder eine Immuntherapie in der Subgruppe mit hoher Tumormutationslast (TMB-High) oder Mikrosatelliteninstabilität (MSI-High) im Vergleich zu weiteren Zyklen einer platinbasierten Chemotherapie.

Patient:innen der Kategorie 2, die einen Progress nach der Induktionstherapie zeigten, erhielten, falls molekulare Alterationen vorlagen, eine zielgerichtete Therapie. Diese Daten wurden allerdings nicht berichtet.

Therapierelevante molekulare Veränderungen

Die Studie zeigte, dass etwa 32% der Patient:innen potenziell therapierelevante molekulare Veränderungen aufwiesen, zu denen Alterationen von PIK3CA, FGFR2, ERBB2, BRAF V600E, EGFR, MET, NTRK1, ROS1 und ALK gehörten.3

Die auf dem ESMO-Kongress 2023 präsentierten Daten zeigen ein signifikant verlängertes medianes progressionsfreies Überleben (PFS) bei Patient:innen mit nachgewiesenen, therapierelevanten molekularen Alterationen unter zielgerichteter Therapie unter Berücksichtigung auch der Patient:innen unter Immuncheckpoint-Behandlung mit Atezolizumab (6,1 Monate) im Vergleich zu platinbasierter Chemotherapie (4,4 Monate), mit einer Hazard-Ratio (HR) von 0,72.

Obwohl die Daten zum Gesamtüberleben (OS) noch ausstehen, deuteten vorläufige Ergebnisse auf einen Trend hin, der ein verlängertes OS im Arm mit zielgerichteter Therapie nahelegt (HR: 0,82). Die Raten des objektiven Ansprechens lagen bei der zielgerichteten Therapie/Immuncheckpoint-Behandlung bei 17,8% verglichen mit 8,2% im Chemotherapie-Arm. Rechnet man im experimentellen Arm die Patient:innen unter Immuncheckpoint-Behandlung mit Atezolizumab heraus und betrachtet nur die Gruppe jener Patient:innen, die eine molekular zielgerichtete Therapie erhalten haben, vermutet man noch deutlichere Ergebnisse.

Real-World-Analyse: hohe Ansprechraten

Zudem zeigte eine auf dem DGHO-Kongress vorgestellte Real-World-Analyse, dass Patient:innen mit therapierelevanten molekularen Veränderungen hohe Ansprechraten erreichen können. In dieser Kohorte von 40 analysierten Patient:innen konnten potenziell therapierelevante Alterationen bei 25% der Patient:innen nachgewiesen werden.4

Molekulare Cluster

In einer weiteren, von Westphalen CB et al. veröffentlichten Studie wurden molekulare Cluster identifiziert.5 Diese Cluster können Hinweise auf die molekulare Klassifizierung bestimmter Tumorarten aufzeigen.

Zum Beispiel wies ein Cluster eine hohe Frequenz von NF2- und SETD2-Strukturvariationen („structural variations“, [SV]) auf, die typischerweise bei Nierenzellkarzinomen (RCC) vorkommen. Diese Beobachtung wurde durch die Immunhistochemie-Analyse (IHC) bestätigt, die die Proteinexpression der RCC-spezifischen Marker CD10, Racemase, RCC, PAX2 und PAX8 zeigte. Dies unterstreicht den Nutzen der molekularen Analyse, um hierdurch ergänzende Informationen zur Identifikation des Gewebeursprungs neben der Immunhistochemie bereitzustellen.

Ebenfalls essenziell ist die Bereitstellung der Ergebnisse der Schnittbildgebung für Molekularpatholog:innen zur Interpretation der entsprechenden molekularen Ergebnisse und der Immunhistochemie. Die molekularen Analysen können somit einen wichtigen Beitrag zur Bestimmung des Primärtumors leisten.5

Der Einsatz dieser Technologien kann die Entwicklung geeigneter Behandlungspläne bei Patient:innen mit CUP unterstützen, indem entweder der potenzielle Ursprungsort des Tumors eingegrenzt oder eine zielgerichtete Therapie auf Basis des molekularen Profils der Patient:innen festgelegt wird. Eine umfassende molekulare Untersuchung, die Mikrosatelliteninstabilität (MSI), Tumormutationslast (TMB) und genomweiten Verlust der Heterozygotie umfasst, ist essenziell, um prognostische, diagnostische und prädiktive Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist wichtig, dass die molekulare Diagnostik zu Beginn des diagnostischen Work-ups bei Patient:innen mit CUP durchgeführt wird und die Fälle dieser Patient:innen in einem molekularen Tumorboard diskutiert werden.

Literatur:

1 Weiss L et al.: Cancer of unknown primary (CUP) through the lens of precision oncology: a single institution perspective. J Cancer Res Clin Oncol 2023; 149(11): 8225-34 2 Möhrmann L et al.: Comprehensive genomic and epigenomic analysis in cancer of unknown primary guides molecularly-informed therapies despite heterogeneity. Nat Commun 2022; 13(1): 4485 3 Mileshkin L et al.: LBA16 primary analysis of efficacy and safety in the CUPISCO trial: a randomised, global study of targeted therapy or cancer immunotherapy guided by comprehensive genomic profiling (CGP) vs platinum-based chemotherapy (CTX) in newly diagnosed, unfavourable cancer of unknown primary (CUP). Ann Oncol 2023; 34: S1254-5 4 Hempel L et al.: Next-generation sequencing identifiziert molekulare Alte- rationen für personalisierte Therapien bei Cancer of Un- known Primary (CUP). Oncol Res Treat 2023; 46(Suppl 5): 1-354 5 Westphalen CB et al.: Baseline mutational profiles of patients with carcinoma of unknown primary origin enrolled in the CUPISCO study. ESMO Open 2023; 8(6): 102035 6 Krämer A et al.: Cancer of unknown primary: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2023; 34(3): 228-46

Das könnte Sie auch interessieren:

Adjuvantes Osimertinib reduziert ZNS-Rezidive bei EGFR-mutierter Erkrankung

Etwa 30% der Patienten mit nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) präsentieren sich mit resezierbarer Erkrankung und werden einer kurativen Operation unterzogen. Viele Patienten ...

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...