©

Getty Images/iStockphoto

Interdisziplinäres Patientenmanagement am Beispiel der Rehabilitation im stationären Setting

Jatros

Autor:

Prim. Dr. Elke Böttcher

Humanomed Zentrum Althofen<br>E-Mail: elke.boettcher@humanomed.at

30

Min. Lesezeit

12.07.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die fächerübergreifende Patientenbetreuung durch Rheumatologen und Orthopäden kann neue Therapieoptionen erschließen und bringt Vorteile für die Behandler und den Patienten. Als besonders erfolgreich erweist sich dabei das interdisziplinäre Fußboard.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Rheumatologie und Orthopädie im Rahmen der Rehabilitation gewinnt immer mehr an Bedeutung.</li> <li>Verschiedene Sichtweisen auf eine Problemstellung (chirurgisch-orthopädisch, internistisch-rheumatologisch) müssen nicht gegensätzlich sein und ergeben für den Patienten oft neue und vor allem konstruktive Behandlungsansätze.</li> <li>Das rheumatologisch-orthopädische Fußboard als gemeinsames Begutachtungsmodell hat sich bisher sehr bewährt.</li> </ul> </div> <p>Braucht man in der Rehabilitation für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates überhaupt einen internistischen Rheumatologen? Eigentlich fallen doch die meisten Krankheitsbilder in den orthopädischen Bereich. Was kann denn die Rheumatologie zur Rehabilitation beitragen? Können Orthopäden und Rheumatologen zusammenarbeiten oder sind sie Konkurrenten? Oder ist es sogar fruchtbringend, wenn ein Patient interdisziplinär betreut wird? Um diese Fragen zu erörtern, möchte ich mit Ihnen einen kurzen Ausflug in die stationäre Rehabilitation machen und anhand konkreter Beispiele zeigen, wie die Zusammenarbeit von Orthopädie und Rheumatologie unter einem Dach funktionieren kann.<br />Die Rehabilitation Phase 2 für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates beinhaltet ein weites Spektrum von Krankheitsbildern. Mehrheitlich handelt es sich dabei um Patienten nach operativen Eingriffen an Gelenken oder Wirbelsäule, mit degenerativen Veränderungen und chronischen Schmerzen sowie auch entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, wie rheumatoider Arthritis, Psoriasisarthritis, Spondylarthritiden und Kollagenosen.<br />Als Anschlussheilverfahren, z.B. nach Implantation von Endoprothesen an Hüfte, Knie, Schulter oder nach Operationen an der Wirbelsäule, erlangt die Rehabilitation immer mehr Bedeutung. Auch Verletzungsfolgen nach Unfällen sowie Arthrosen der großen und kleinen Gelenke gehören zu den häufig behandelten Krankheitsbildern. Dagegen wird die Rehabilitation bei Erkrankungen aus dem entzündlich-rheumatischen Formenkreis eher selten genützt. Mit den inzwischen zahlreichen medikamentösen Therapieoptionen, die in der Rheumatologie zur Verfügung stehen, versucht man, eine Remission oder eine möglichst niedrige Krankheitsaktivität zu erreichen. Funktionelle Einschränkungen, muskuläre Defizite, Schwierigkeiten in Bezug auf die Partizipation (Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben, private oder berufliche Einschränkungen) finden im klinisch-rheumatologischen Alltag oft weniger Beachtung.<br />Im dreiwöchigen stationären Aufenthalt wird die bestmögliche Wiederherstellung der Gesundheit im Sinne des biopsychosozialen Krankheitsmodells der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) versucht. Dabei sollte es das übergeordnete Ziel sein, Personen mit einer vorübergehenden oder chronischen Beeinträchtigung zu befähigen, das von ihnen gewünschte Leben zu führen. Für eine selbstbestimmte Lebensführung steht die Optimierung bzw. der Erhalt der Funktionsfähigkeit im Vordergrund. Eine Zieldefinition gemeinsam mit dem Patienten hat einen zentralen Stellenwert und beeinflusst die Planung der rehabilitativen Maßnahmen.<br />Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss das gesamte Rehabilitationsteam, bestehend aus Ärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, Diätologen, Sportwissenschaftlern und Pflegepersonal, in die Zielsetzung – kurzfristig und mittelfristig – miteinbezogen werden. Die ärztliche Betreuung erfolgt grundsätzlich im interdisziplinären Team, bestehend aus Fachärzten für Orthopädie, physikalische Medizin, Unfallchirurgie, aus internistischen Rheumatologen und Allgemeinmedizinern. Die erwähnten Fachärzte können bei Bedarf jederzeit beigezogen werden und ergänzen sich aufgrund der vielschichtigen Anforderungen bei oft komplexen Krankheitsbildern geradezu ideal. <br />Um einen besseren Einblick zu geben, möchte ich Ihnen Beispiele aus dem Humanomed Zentrum Althofen näherbringen:</p> <h2>Fallbericht 1</h2> <p>Eine 64-jährige Patientin kommt zur Rehabilitation bei St. p. KTEP links (5. postoperative Woche). Als Grunderkrankung ist eine Arthritis psoriatica bekannt, seit 2 Jahren wird die Patientin mit Biologika erfolgreich behandelt. Die immunsuppressive Therapie wurde präoperativ abgesetzt, bis zur Aufnahme jedoch nicht wieder initiiert. Es kommt zu einer zunehmenden Krankheitsaktivität der Psoria­sisarthritis mit Gelenksschwellungen und Zunahme der Plaquebildungen.<br />Die Führung der Patientin erfolgt durch den Facharzt für Orthopädie: Aufnahmeuntersuchung, Erstellen eines Behandlungsplanes, Visiten. Eine Konsiliarbegutachtung erfolgt durch den internistischen Rheumatologen: rheumatologischer Status, Wiedereinleiten der immunsuppressiven Therapie nach gemeinsamer Überprüfung der Wundverhältnisse, Einsatz ergotherapeutischer Maßnahmen inkl. Hilfsmittelberatung, Klärung krankheitsspezifischer Fragen, Instruktion über allfällige Laborkontrollen und Vereinbaren weiterer rheumatologischer Termine am Heimatort. <br />Durch den Einsatz der medikamentösen Therapie kommt es zu einem Rückgang der Krankheitsaktivität, die volle Teilnahme an sämtlichen rehabilitativen Maßnahmen ist gewährleistet.</p> <h2>Fallbericht 2</h2> <p>Ein 76-jähriger Patient mit bekannter Polymyalgia rheumatica unter Langzeitsteroidtherapie wird zur Rehabilitation bei St. p. konservativ versorgter Wirbelkörperfraktur LWK 4 bei Steroidosteoporose zugewiesen. Die primäre Betreuung erfolgt durch den Rheumatologen: Behandlungskonzept, Anpassen der Schmerztherapie, Optimierung der Osteoporosetherapie, Maßnahmen zur Sturzprophylaxe, Ausloten einer möglichen Reduktion der Steroiddosis sowie Therapiealternativen. Wegen fortgeschrittener Gonarthrose und Beinlängendifferenz wird ein Facharzt für Orthopädie hinzugezogen: orthopädisches Konsilium mit Status, Begutachtung der Röntgenbilder, Ausgleich der Beinlängendifferenz mit geeignetem Schuhausgleich, Festlegen eines vorerst konservativen Prozederes, Aufklärung des Patienten über eventuelle operative Therapieoptionen bei Versagen der letztgenannten Maßnahmen.</p> <h2>Fallbericht 3</h2> <p>Eine 54-jährige Patientin mit langjährig bestehender rheumatoider Arthritis wird bei zunehmenden funktionellen Defiziten im Rahmen der Grunderkrankung zur Rehabilitation aufgenommen. Trotz zahlreicher medikamentöser Therapieversuche (teilweise abgesetzt wegen Unverträglichkeit oder unzureichender Wirksamkeit) kam es zu einem erosiven Verlauf mit ausgeprägten Deformitäten an beiden Händen und beiden Füßen. Die Patientin wird vom Rheumatologen geführt: Erheben einer genauen Medikamentenana­mnese, Erstellen eines abgestimmten Behandlungsplans, ausführliche Gespräche über die Grunderkrankung und eventuelle weitere medikamentöse Optionen. Bei ausgeprägten Veränderungen im Sinne eines rheumatischen Fußes und damit verbundenen Gehschwierigkeiten wird eine gemeinsame Begutachtung mit dem orthopädischen Fußspezialisten durchgeführt. Nach der klinischen Untersuchung und einer videogestützten Ganganalyse wird die Patientin ausführlich über die konservativen und chirurgischen Therapiemöglichkeiten mit Vor- und Nachteilen der einzelnen Methoden informiert. Es erfolgen die Anbindung der Patientin an ein fußchirurgisches Zentrum in Heimatortnähe sowie die Kontaktaufnahme mit der betreuenden Rheumatologie zum Festlegen des weiteren Prozederes.</p> <h2>Rheumatologisch-orthopädisches Fußboard</h2> <p>Als Besonderheit im Humanomed Zentrum Althofen möchte ich das rheumatologisch-orthopädische Fußboard erwähnen: Seit der Gründung 2017 finden gemeinsame Begutachtungen unserer Rheumapatienten vom Rheumatologen und vom orthopädischen Fußspezialisten statt (Abb. 1). Füße werden in der Rheumatologie oft vernachlässigt: In diverse Aktivitätsscores finden die Gelenke am Fuß keinen Eingang (DAS 28, CDAI, SDAI). Somit befindet sich ein Patient oft in rechnerischer Remission, obwohl größere funktionelle Defizite aufgrund entzündlicher Veränderungen im Bereich der Füße bestehen, welche die Lebensqualität des Patienten deutlich beeinträchtigen können. Die gemeinsame Betrachtung des vorliegenden Problems aus orthopädischer und rheumatologischer Sicht kann für den Patienten sinnvolle und sich ergänzende Therapieoptionen aufzeigen und erfreut sich daher inzwischen großer Beliebtheit (Abb. 2). <br />Meine Zusammenarbeit als internistische Rheumatologin mit einem ausgewiesenen orthopädischen Fußspezialisten macht nicht nur große Freude, sondern lässt auch einen Blick über den eigenen Tellerrand zu. Patienten schätzen die unterschiedliche Betrachtungsweise ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung sehr und fühlen sich damit auch in ihrer Gesamtheit besser wahrgenommen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Ortho_1804_Weblinks_s83.jpg" alt="" width="1817" height="843" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>Bei der Verfasserin</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

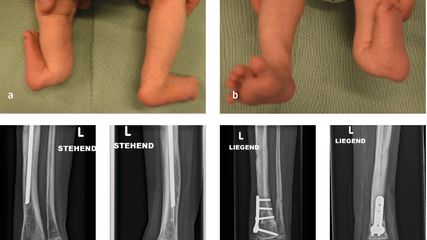

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...