Was zur Bedeutung von HLA-B27 nach 50 Jahren bekannt ist

Bericht:

Ines Schulz-Hanke

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das humane Leukozytenantigen (HLA) B27 ist eine von über 200 identifizierten genetischen Varianten des HLA-B, das zur HLA-Klasse-I-Genfamilie des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) gehört. Die Variante bedingt einen grossen Teil des genetischen Risikos, an ankylosierender Spondylitis (AS) zu erkranken, einer Form der axialen Spondylarthritis (axSpA). 50 Jahre nachdem der Zusammenhang postuliert wurde, zeichnen sich seine Auswirkungen konkreter ab und – möglicherweise – eine Option für eine Präzisionsimmuntherapie.

Keypoints

-

Die HLA-B27-Prävalenz in der deutschen Bevölkerung liegt bei etwa 8% und das Allel macht 20–30% des genetischen Risikos aus, an axSpA zu erkranken.

-

Die aktuell prominenteste Hypothese zur pathogenetischen Rolle von HLA-B27 bei axSpA ist die Theorie des arthritogenen Peptides. Demnach präsentiert HLA-B27 Antigene aus exogenen Quellen und aktiviert so CD8+-T-Zellen, die mit körpereigenen Strukturen kreuzreagieren.

-

Möglicherweise sind Antikörper gegen ein CD8+-T-Zell-Rezeptor-Motiv ein Schritt auf dem Weg zu einer personalisierten Therapie.

Die Ätiologie der AS sei noch nicht abschliessend geklärt, jedoch bestehe eine deutliche Vererbbarkeit, wie man im Jahr 2000 in einer Zwillingsstudie habe zeigen können.1 Finnische Forschende hätten 10 Jahre später festgestellt, dass das relative AS-Erkrankungsrisiko bei Verwandten ersten (RR 75,5), zweiten (RR 20,2) und dritten Grades (RR 3,5) signifikant erhöht und erst in der vierten Generation quasi nicht mehr nachweisbar sei, erklärte Prof. Dr. med. Jürgen Braun, Berlin, anlässlich seines Vortrags am DHRh-Kongress.2

Polygener Ursprung, aber klarer Hauptauslöser

Auf der Oberfläche fast aller Zellen des menschlichen Organismus befinden sich humane Leukozytenantigene (HLA). Für jedes HLA-Molekül existierten zahlreiche Varianten, also Allele. Das System sei also hochpolymorph und jeder Mensch trage ein individuelles HLA-Muster. Für die mit der axSpA verbundenen Entzündungen und die Knochenneubildung im Achsenskelett spiele die Variante B27 eine wesentliche Rolle.3 Gleichzeitig habe die axSpA einen polygenen Ursprung, es seien also sehr viele Gene an ihrer Entstehung beteiligt. Ihre Vererbbarkeit könne 80–90% der axSpA-Entstehungen erklären. HLA-B27 mache rund 20–30% des genetischen Risikos aus, betonte Braun. Auch seien weitere Krankheiten aus dem Spondyloarthritisspektrum, wie reaktive Arthritis und anteriore Uveitis (AU), mit HLA-B27 assoziiert. Für Psoriasisarthritis und mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen einhergehende Arthritiden gelte dies fast ausschliesslich bei Achsenskelettbefall.4

Vom erstmals erkannten Zusammenhang zur modernen Klassifikation

Eine Assoziation zwischen HLA-B27 und axSpA sei erstmals 1973 beschrieben worden.5,6 Fast zeitgleich habe man das SpA-Konzept mit genetischen und weiteren klinischen Gemeinsamkeiten zwischen axSpA und PsA, reaktiver Arthritis, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn postuliert.7

1977 seien Kriterien entwickelt worden, deren Zutreffen (4 von 5) entzündliche Rückenschmerzen mit hoher Sensitivität (95%) und Spezifität (75%) von mechanischen unterschied, so Braun. Dazu gehörten ein schleichender Beginn, Beginn der Erkrankung vor dem 40. Lebensjahr, eine Krankheitsdauer von mindestens 3 Monaten sowie Morgensteifigkeit, die sich unter Bewegung bessere.8

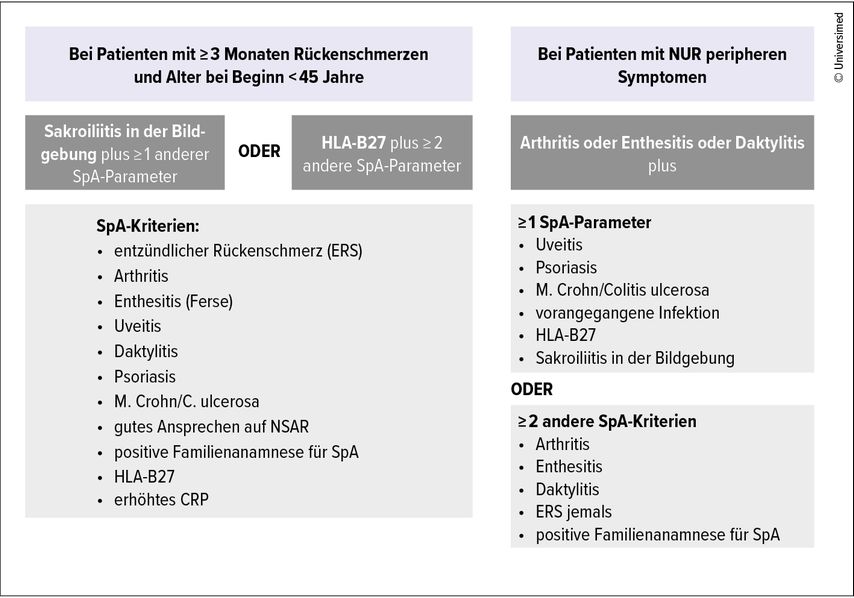

Seit 2011 sei das Vorliegen der HLA-B27-Variante Teil der SpA-Klassifikationskriterien der ASAS (Assessment in SpondyloArthritis international Society), berichtete Braun (siehe Tab.1). Niederländische Forschende seien 2019 zu dem Schluss gekommen, dass die SpA-Familienanamnese nicht zwingend erhoben werden müsse, wenn HLA-B27 nachgewiesen wurde.9

HLA-27-Prävalenz

Im Spektrum der Spondyloarthritiden sei AS die Erkrankung mit der höchsten HLA-B27-Frequenz, einer Studie zufolge mit 94%, gefolgt von der akuten anterioren Uveitis mit 76%. Bei reaktiver Arthritis und Colitis-assoziierter Spondyloarthritis liege sie zwischen 30 und 75%, bei psoriatischer Spondylarthritis bei 40–50% und bei mit der juvenilen Enthesitis assoziierten Arthritis erreiche sie 50%.11

HLA-B27 könne homozygot vorliegen, überwiegend lägen jedoch unterschiedliche Allele vor.12 Bei HLA-B27-Homozygotie zeichneten sich ein moderat erhöhtes Risiko für den Ausbruch einer AS und ein geringfügig schwererer Verlauf als bei Heterozygotie ab.13

Die Häufigkeit der axSpA hänge von der Prävalenz von HLA-B27 in der Bevölkerung ab, die in Deutschland bei etwa 8% liege. Es sei festzuhalten, dass die B27-Häufigkeit im Globalen Norden deutlich höher als im Globalen Süden sei. Evolutionär müsse das Vorliegen von HLA-B27 einmal von Vorteil gewesen sein. Dafür spreche vor allem, dass HLA-B27-positive Menschen beispielsweise Influenzapeptide hervorragend präsentieren könnten und auch günstigere Outcomes nach Hepatitis-C- oder HIV-Infektionen hätten. Ausserdem seien die inzwischen identifizierten über 100 HLA-B27-Subtypen weltweit in unterschiedlichen Bevölkerungen verschieden verteilt.14,15 Die B27-Frequenz bei einer Erkrankung und die B27-Häufigkeit in der Bevölkerung beeinflussten den diagnostischen Wert eines positiven HLA-B27-Tests. Abzuwägen sei ausserdem die Prätestwahrscheinlichkeit, für die u.a. Überweisende und Praxisspezialisierung bedeutsam sind.16 Ausser der Likelyhood-Ratio-Pyramide, in die der HLA-B27-Test integriert sei, strebe man ein weiteres Werkzeug an, das bisher jedoch nicht praxistauglich sei: einen Score zum polygenetischen Risiko, in den neben B27 verschiedene weitere Gene einflössen und der nicht einen kategorischen Schwellenwert, sondern ein kontinuierlich steigendes Risiko angebe. Je mehr der Risikogene vorlägen, desto wahrscheinlicher sei dann die Erkrankung.18

Männer und Frauen unterschieden sich deutlich hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für axSpA, des klinischen Bilds und des Therapieansprechens, berichtete Braun. Bei Männern seien Röntgenprogression, axiale Beteiligung und Osteoporose häufiger, bei Frauen sei in der Regel periphere Arthritis ausgeprägter und der Swollen Joint Count höher. Zudem hätten Frauen ein doppelt so hohes Risiko, auf TNF-Inhibitoren nicht anzusprechen.19,20 Frauen mit diagnostizierter axSpA ohne röntgenologisch nachweisbare Beteiligung des Sakroiliakalgelenks (SIG) könnten ein anderes Krankheitsbild entwickeln als Männer mit der gleichen Konstellation. Eine röntgenologische SIG-Beteiligung sei insbesondere bei Männern stark mit HLA-B27 assoziiert. Angesichts der ausgeprägten Heterogenität seien in Wirksamkeitsanalysen Genetik, Geschlecht und röntgenologische SIG-Schäden zu berücksichtigen, fordern Forschende.20–24 Nach Brauns Einschätzung bedürften diese Unterschiede jedoch noch weiterer Klärung. Eine B27-Positivität korreliere nicht mit dem Überleben in der Allgemeinbevölkerung. Eine erhöhte standardisierte Sterblichkeitsrate (SMR) hätten jedoch Männer (SMR 1,3) und insbesondere Frauen (SMR 1,8) mit axialer Spondyloarthritis, die das HLA-B27-Allel trügen.25

Abb. 1: SpA-Klassifikation der ASAS (Assessment in SpondyloArthritis international Society) (mod. nach Rudwaleit M et al.)10

Pathogenesekonzepte

Seit Anfang der 1990er-Jahre habe die Identifikation der B27-Struktur die Vorstellung über seine Funktion massgeblich konkretisiert.26 B27 gehöre zu den HLA-Klasse-I-Molekülen, die sich aus 3 α-Ketten und einem β2-Mikroglobulin zusammensetzten. In einer sogenannten Peptidgrube, in der spezifische Aminosäuren an Schlüsselstellen stehen, können sie antigene Peptide binden und dem Immunsystem auf der Oberfläche körpereigener Zellen präsentieren. Die Erkennung der so gebundenen Antigene durch CD8+-T-Zellen über einen T-Zell-Rezeptor führe zu einer adaptiven Immunantwort auf fremde Antigene – sowie möglicherweise körpereigene Strukturen.3,11 Die antigenen Peptide seien normalerweise 8 bis 10 Aminosäuren lang.Bevor sie im HLA-Klasse-I-Komplex präsentiert würden, prozessiere eine Aminopeptidase des endoplasmatischen Retikulums (ERAP-1) die Peptide vom N-terminalen Ende her. Auch Polymorphismen des ERAP-1-Gens beeinflussten daher das Risiko für eine ankylosierende Spondylitis, jedoch nur bei HLA-B27-positiven Individuen.27 Dies spreche dafür, dass die Präsentation bestimmter – fehlerhaft prozessierter – antigener Peptide durch das HLA-B27-Molekül pathogenetisch wirke.

Hierauf stütze sich die aktuell prominenteste Hypothese zur pathogenetischen Rolle von HLA-B27 bei axSpA: die Theorie des arthritogenen Peptides, die erstmals 1990 vorgeschlagen worden sei.28 Ihr zufolge präsentiere das B27-Molekül bestimmte Peptide aus exogenen Quellen und aktiviere so CD8+-T-Zellen. Diese könnten dann mit Antigenen an bestimmten Stellen im Körper kreuzreagieren und dort Entzündung und die damit verbundenen Symptome auslösen.

Klonal expandierte T-Zellen, die ein Antigen erkannt und sich vermehrt hätten, um die adaptive Immunantwort zu optimieren, seien Merkmal vieler immunvermittelter Krankheiten, möglicherweise auch der axSpA. Die hochvariablen T-Zell-Rezeptoren der klonal expandierten T-Zellen entstünden durch zufällige Rekombination verschiedener Gensegmente und könnten sich mit verschiedenen HLA-gebundenen Peptiden verbinden.29 Tatsächlich werde die Expansion eines beschränkten Pools von CD8+-T-Zellen bei HLA-B27-positiven Individuen mit AS deutlich häufiger gefunden als bei jenen ohne AS.30

Nun legten Daten nahe, dass ein bestimmtes T-Zell-Rezeptor-Motiv überzufällig häufig B27-Peptide erkenne. T-Zell-Rezeptoren mit dem krankheitsassoziierten BV9-CDR3-β-Motiv habe man aus T-Zellen aus Blut und Synovialflüssigkeit von Menschen mit AS isolieren können. Und es habe sich zeigen lassen, dass bestimmte T-Zell-Rezeptoren eine Kreuzreaktivität zwischen mikrobiellen und körpereigenen Peptiden aufwiesen, erklärte Braun.31

T-Zell-Rezeptor gezielt ausschalten?

2023 habe man im Rahmen einer Fallstudie ein CD8+-T-Zell-Rezeptor-Motiv (TRBV9; «TCR β-chain variable») identifiziert, das bei der Pathogenese der AS eine Rolle spielt. In der Studie sei es gelungen, diese TRBV9+-T-Zellen des Patienten mit einem für das gefundene Motiv spezifischen Antikörper zu eliminieren.32 Braun monierte allerdings, dass der BASDAI-Score des Betroffenen zu Therapiebeginn unter 3 gelegen habe und damit unterhalb des Cut-off-Werts von 4 für einen auffälligen Befund.

In einer (bisher nur in Russisch publizierten) Nachfolgestudie sei eine grössere Anzahl von Patienten mit dem Antikörper gegen diesen T-Zell-Rezeptor behandelt worden, von denen nach Angabe der Forschenden die Hälfte der Behandelten ASAS 40 erreicht hätten, unter Placebo jedoch nur 24%. Allerdings gebe es weitere krankheitsrelevante T-Zell-Rezeptor-Motive, die der Antikörper nicht adressiere.33 Der Ansatz sei jedenfalls wegweisend für die weitere Forschung: Wenn es einen T-Zell-Rezeptor gebe, der tatsächlich krank mache, dann sei dies ein Schritt zur personalisierten Medizin.

Quelle:

«50 Jahre HLA-B27. Was wissen wir heute?», Vortrag von Prof. Dr. med. Jürgen Braun, Berlin, im Rahmen der Session «Axiale Spondyloarthritis – offene Fragen in Diagnostik, Klassifikation und Therapie» anlässlich des Deutschen Rheumatologie-Kongresses 2024 in Düsseldorf

Literatur:

1 Brown M et al.: Ann Rheum Dis 2000; 59: 883-6 2 Geirsson AJ et al.: Ann Rheum Dis 2010; 69: 1346-8 3 Braun J et al.: RMD Open 2023; doi: 10.1136/rmdopen-2023-003102 4 Brown MA et al.: Nat Rev Rheumatol 2016; 12: 81-91 5 Schlosstein L et al.: N Engl J Med 1973; 288: 704-6 6 Brewerton DA et al.: Lancet 1973; 1: 904-7 7 Moll JM et al.: Medicine 1974; 53: 343-64 8 Calin A et al.: JAMA 1977; 237: 2613-4 9 van Lunteren M et al.: Rheumatology (Oxford) 2019; 58: 1649-54 10 Rudwaleit M et al.: Ann Rheum Dis 2011; 70: 25-31 11 Khan MA et al.: Curr Rheumatol Rep 2023; 25: 327-40 12 Deitiker P et al.: Crit Rev Immunol 2015; 35: 203-51 13 Jaakkola E et al.: Ann Rheum Dis 2006; 65: 775-80 14 Neumann-Haefelein C et al.: Curr Opin Rheumatol 2013; 25: 426-33 15 Mathieu A et al.: Autoimmun Rev 2009; 8: 420-5 16 Khan MA et al.: Ann Intern Med 1982; 96: 70-6 17 Rudwaleit M et al.: Arthritis Rheum 2005; 52: 2000-8 18 Li Z et al.: Ann Rheum Dis 2021; 80: 1168-74 19 Gracey E et al.: Arthritis Rheumatol 2016; 68: 679-89 20 Sari I et al.: Arthritis Care Res 2021; 73: 275-81 21 Chimenti M et al.: Front Genet 2021; doi: 10.3389/fgene.2021.671976 22 Braun J: Arthritis Res Ther 2022; doi: 10.1186/s13075-021-02712-7 23 Li Z et al.: RMD Open 2022; doi: 10.1136/rmdopen-2022-00230 24 Navarro-Compán V et al.: Ann Rheum Dis 2018; 77: 470-2 25 Li Z et al.: Ann Rheum Dis 2023; 82: 1558-67 26 Madden DR et al.: Nature 1991; 353: 321-5 27 Evans DM et al.: Nat Gen 2011; 43: 661-7 28 Parham B et al.: Immunol Today 1990; 11: 137-42 29 Hanson A et al.: Rheum Dis Clin North Am 2017; 43: 401-414 30 Garrido-Mesa J et al.: Curr Rheumatol Rep 2022; 24(12): 398–410 31 Yang X et al.: Nature 2022; 612: 771-7 32 Britanova OV et al.: Nat Med 2023; 29: 2731-6 33 Nasonov EL et al.: Rheumatology Science and Practice 2024; 62(1): 65-80

Das könnte Sie auch interessieren:

Klinische Bedeutung von Kristallen bei Arthrose

Dass Verkalkung gleich Verkalkung ist, stimmt so nicht. Tatsächlich erlauben zwei unterschiedliche Arten von Kaliumkristallen und die Orte ihrer Ablagerung offenbar Rückschlüsse auf die ...

Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose

Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...

Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen

Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...