Klinische Bedeutung von Kristallen bei Arthrose

Bericht:

Ines Schulz-Hanke

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dass Verkalkung gleich Verkalkung ist, stimmt so nicht. Tatsächlich erlauben zwei unterschiedliche Arten von Kaliumkristallen und die Orte ihrer Ablagerung offenbar Rückschlüsse auf die Pathophysiologie der klinischen Osteoarthritis. Letztlich könnten sich daraus auch therapeutische Konsequenzen ergeben. Ein Blick in Gelenkspalten und auf Kristallformen.

Keypoints

-

CPP korreliert mit einer seneszenten Differenzierung von Chondrozyten und nur Chondrozyten mit einem CPP-Hintergrund können CPP produzieren. Kristalle werden intrazellulär abgelagert. Ursachen könnten eine Fehlregulation des ATP-Stoffwechsels oder eine genetische Mutation sein.

-

BCP wird von hypertrophen Chondrozyten oder auch Osteoblasten gebildet. Jeder Chondrozyt kann BCP produzieren. Die Kristalle werden extrazellulär abgelagert. Es liegt eine Fehlregulation des Pyrophosphat-Signalwegs über TNAP vor.

-

Beide Kristallarten können im selben Knorpel vorliegen und Folge zweier verschiedener Erkrankungen sein: Betroffene können eine Mutation tragen, die zur Ablagerung der CPP-Kristalle führt, und gleichzeitig an Arthrose mit BCP-Kristallen im Knorpel leiden. CPP-Kristalle können auch ausserhalb einer Arthrose auftreten.

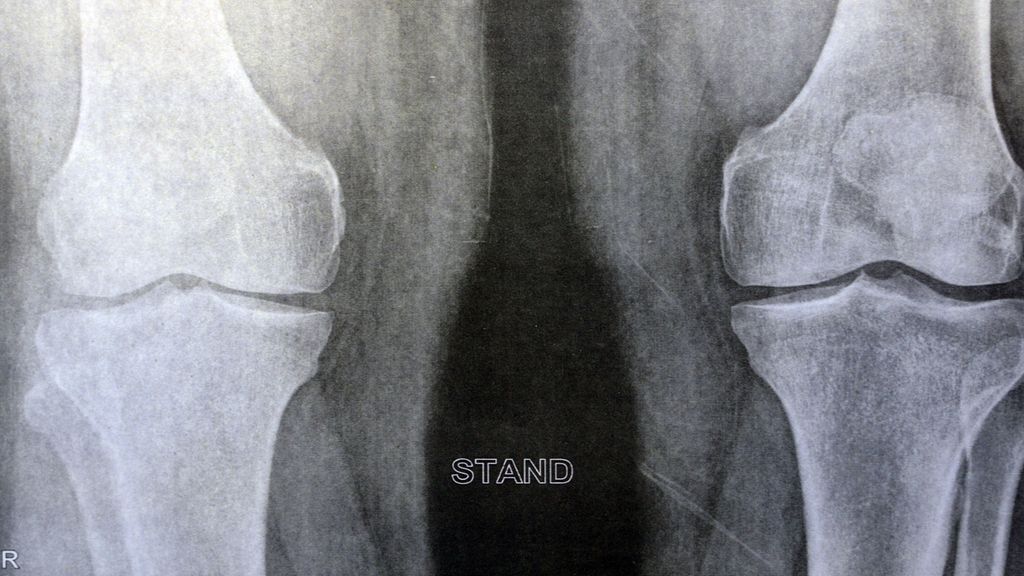

Die Kalzifikation bei Arthrose lasse sich in Röntgenbildern erkennen und quantifizieren, erklärte Prof. Dr. rer. nat. Jessica Bertrand, Magdeburg, bei ihrem Vortrag am DGRh-Kongress 2024. Dies habe ihre Arbeitsgruppe genutzt, um die Verkalkung im Gelenkspalt in Graden zu beschreiben. Bei Grad 1 lägen winzig kleine Verkalkungen vor, bei Grad 2 etwas mehr und bei Grad 3 eine Chondrokalzinose. Allerdings korrelierten diese Verkalkungsgrade wenig mit dem Kellgren-Lawrence-Score, also dem radiologischen Schweregrad der Arthrose: Es gebe sowohl Menschen mit schwerer Arthrose, die radiologisch keine Verkalkung zeigten, als auch solche mit einer leichter Arthrose und radiologisch schwerer Verkalkung. Für die radiologisch nachgewiesene Gelenkverkalkung seien basische Kalziumphosphatkristalle (BCP) sowie Kalziumpyrophosphatkristalle (CPP) verantwortlich.

Basisches Kalziumphosphat (BCP) – der sogenannte Knochenkalk

Das Mineral werde durch Osteoblasten oder auch hypertrophe Chondrozyten während der Knochenbildung oder der enchondralen Ossifikation abgelegt, erklärte Bertrand. Darüber hinaus brächten eine Reihe von Erkrankungen eine BCP-Bildung mit sich, beispielsweise Arteriosklerose, generalisierte infantile Arterienkalzifikation (GACI) und Pseudoxanthoma elasticum (PXE) sowie verschiedene Tumoren. Ausserdem führten einige Mutationen in Genen des Pyrophosphatstoffwechsels (wie ABCC 6, ENPP 1, ANK) zu einer erhöhten BCP-Ablagerung in Geweben. Im Rasterelektronenmikroskop präsentiere sich BCP als relativ flacher, rundlicher Kalk-Spot im Gewebe.

Hypertrophe Chondrozyten produzieren BCP-Kalk bei Arthrose

Je höher der histologische Arthrosegrad sei, desto mehr Kalk lasse sich im Knorpel finden, sichtbar als verkalkte Spots.1 Isoliere man Chondrozyten aus einem mässig verkalkten Knorpel, bildeten sie in Kultur wenig BCP-Kalk, Chondrozyten aus einem stark verkalkten Knorpel hingegen bildeten viel. Es gebe also ein Chondrozyten-inhärentes Programm, das mit dem Arthrose-Schweregrad korreliert. Dieser wiederum steige mit der hypertrophen Differenzierung der Chondrozyten: Der Spiegel des Hypertrophie-Markers Kollagen X sei umso höher, je mehr Kalk im Knorpel vorliege. Experimentell lasse sich ein hypertropher Zustand durch Thyroxin auslösen, auch dies steigere die BCP-Kalkbildung in Chondrozyten.

Kalziumpyrophosphat (CPP) – der Kalk der Chondrokalzinose?

Unter dem Rasterelektronenmikroskop ähnele CPP Bergkristallen, erklärte Bertrand. Als ätiologischer Hintergrund von CPP-Erkrankungen bekannt seien Hypermagnesiämie, Hyperparathyreoidismus, Hämochromatose sowie Varianten des ANK-Gens. Früher habe man angenommen, dass CPP der Kalk der Chondrokalzinose oder auch Pseudogicht ist, allerdings seien die Literaturdaten zu Pseudogicht und CPP-Erkrankungen noch knapp.

Chondrokalzinose und Chondrozyten-Seneszenz

Anders als BCP-produzierende Chondrozyten würden CPP-produzierende Chondrozyten nicht hypertroph, sondern die CPP-Bildung sei eher mit einer Chondrozyten-Seneszenz assoziiert. Das Protein p16 verhindert den Übergang einer Zelle in die Synthesephase des Zellzyklus. Man finde p16-positive Zellen als Seneszenz-Marker zwar auch bei Arthrose, umfangreicher jedoch in der Chondrokalzinose, stellte Bertrand fest. Darüber hinaus lasse sich auch auf RNA-Ebene zeigen, dass in der Chondrokalzinose deutlich mehr p16 und p21 (das zelluläre Seneszenz vermittelt) exprimiert würden als bei Arthrose oder im gesunden Knorpel, wo deren Expression quasi fehle.

Mit Mitomycin künstlich in Seneszenz gehaltene Chondrozyten konnten CPP-Kristalle produzieren, wenn sie einen CPP-Background hatten und dies ohnehin konnten. Chondrozyten mit einem BCP-Background, also von einem Osteoarthrosebetroffenen ohne CPP, konnten hingegen keine CPP-Kristalle produzieren. Die CPP-Kristalle würden offenbar eher intrazellulär abgelagert.2 Man müsse also fragen, ob die Arthrose tatsächlich eher mit BCP und Chondrozyten-Hypertrophie assoziiert ist und die Chondrokalzinose eher mit CPP und Seneszenz.

Phosphat- und Pyrophosphatabhängige Stoffwechselwege

Auf molekularer Ebene sei der Pyrophosphat-Signalweg dafür verantwortlich, ob BCP- oder CPP-Kristalle gebildet werden. Und dies sei von verschiedenen Enzymen und von der Menge an extrazellulär vorliegendem Phosphat abhängig. Hohe Phosphatlevel triggerten die BCP-Bildung und inhibierten die CPP-Bildung, hohe Pyrophosphatlevel wirkten entgegengesetzt.

BCP-Verkalkung

Die Untersuchung von Knorpelproben hinsichtlich der Aktivität einzelner Enzyme habe gezeigt, dass die Aktivität des Enzyms TNAP («tissue-nonspecific alkaline phosphatase») in mit BCP verkalkten Knorpelproben deutlich höher sei als in nicht oder mit CPP verkalkten Proben. Die hohe Enzymaktivität führe zu erhöhten extrazellulären Phosphatspiegeln und zur extrazellulären Ablagerung von BCP-Kristallen. Also scheine die BCP-Verkalkung in der Arthrose in vielen Fällen TNAP-getriggert zu sein.

CPP-Verkalkung

Die Seneszenz gehe mit einem metabolischen Shift der Chondrozyten einher. Würden sie mit ATP als externer Phosphatquelle stimuliert, dann produzierten Chondrozyten mit einem BCP-Background ausschliesslich BCP. Solche mit einem CPP-Background hingegen könnten unter diesen Bedingungen sowohl BCP als auch CPP produzieren. Das deute auf ein Programm hin, das für die CPP-Bildung nötig und für Chondrozyten mit einem CPP-Background spezifisch ist – möglicherweise eine genetische Variante. In den betreffenden Chondrozyten sei intrazellulär der Pyrophosphatspiegel deutlich erhöht. Offenbar liege hier ein intrazellulär veränderter Pyrophosphatstoffwechsel vor und in der Folge komme es zu einer intrazellulären CPP-Kristall-Ablagerung.

Effekt von BCP- und CPP-Kristallen auf Entzündungsfaktoren in der Synovialflüssigkeit

Das Zytokinprofil in der Synovialflüssigkeit von Menschen mit BCP- bzw. CPP-Verkalkung unterscheide sich. So hätten sich bei CPP-Verkalkung etwas erhöhte Spiegel für IL-6-, IL-15-, IL-10- und IL-1-Rezeptorantagonisten finden lassen, ein insgesamt eher antiinflammatorisches Milieu, so Bertrand. Auch die Konzentrationen der Wachstumsfaktoren PDJF und VEGF seien bei CPP-Verkalkung etwas erhöht gewesen sowie die der Chemokine IL-8 (tendenziell) und MIP 1b. Bei BCP hingegen sei die Konzentration von IL-17 erhöht gewesen. Die Kristallart könne also möglicherweise für die Auswahl der Therapie relevant sein.

Quelle:

«Kristalle als Treiber der Entzündung in der Osteoarthritis – was bedeutet das für die Klinik?», Vortrag von Prof. Dr. rer. nat. Jessica Bertrand, Magdeburg, im Rahmen der Session «Kristallarthritiden – von der Pathogenese zur optimalen individuellen Therapie» anlässlich des DGRh-Kongresses 2024 in Düsseldorf

Literatur:

1 Fürst M et al.: Arthritis Rheum 2009; 60(9): 2694-703 2 Meyer F et al.: Front Cell Dev Biol 2021; doi: 10.3389/fcell.2021.622287

Das könnte Sie auch interessieren:

Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose

Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...

Was zur Bedeutung von HLA-B27 nach 50 Jahren bekannt ist

Das humane Leukozytenantigen (HLA) B27 ist eine von über 200 identifizierten genetischen Varianten des HLA-B, das zur HLA-Klasse-I-Genfamilie des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC ...

Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen

Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...