Eine starke Stimme für die globale Gesundheit

Bericht: Moana Mika, PhD

Wissenschaftsjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Am Frühjahrskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) sprach die renommierte Soziologin und Politikwissenschaftlerin Ilona Kickbusch über die globale Gesundheit. Dabei wurde klar: Ohne internationale Zusammenarbeit stünde die weltweite Gesundheit heute nicht da, wo sie ist. Doch die Bereitschaft von Staaten, in die globale Gesundheit zu investieren, nimmt ab.

Keypoints

-

Globale Gesundheit bezeichnet einen multilateralen Ansatz, um Herausforderungen wie Pandemien oder den Klimawandel anzugehen.

-

Ziel ist, die Gesundheit aller Menschen weltweit zu verbessern.

-

Eine wichtige Rolle spielt dabei die WHO: Sie koordiniert das globale öffentliche Gesundheitswesen.

-

Trotz aktueller Herausforderungen gibt es politische Bestreben, weniger in die globale Gesundheit zu investieren.

Das Motto des diesjährigen Frühjahrskongresses der SGAIM war «Outside the box». Ganz im Sinne dieses Mottos war auch die Keynote Lecture am letzten Kongresstag mit Prof. Ilona Kickbusch: Die deutsche Soziologin und Politikwissenschaftlerin wagte einen Blick auf das weltweite politische Geschehen und erklärte, was dieses für die globale Gesundheit bedeutet. Ausserdem spannte sie einen Bogen von medizinischen Herausforderungen unserer Zeit bis hin zu staatlichen Gesundheitskonzepten.

Dass Kickbusch einiges darüber zu berichten hatte, ist klar: Die heute 76-Jährige arbeitete während vieler Jahre in verschiedenen Bereichen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und prägte dabei die europäische und internationale Gesundheitspolitik mit. Zuletzt war Kickbusch Professorin an der Yale University in den USA. Heute ist sie Beraterin von nationalen Regierungen und internationalen Organisationen.

Wie global ist die Gesundheit?

Ihrer Keynote Lecture verpasste Kickbusch den Titel «How global is health?», obschon nach ihrem Einstieg in das Referat die Frage gerade so gut auch «Wie global ist Gesundheit noch?» hätte sein können. Denn Kickbusch begann mit einem Blick auf die derzeitigen politischen Krisen: Diese seien nicht nur erschütternd, sondern hinsichtlich der Weiterentwicklung der weltweiten Gesundheitsversorgung auch alarmierend und besorgniserregend. «Wir stecken in einer Krise des Multilateralismus», konstatierte sie. Die Regierungen einiger Länder zeigten kaum noch Bereitschaft, in die globale Gesundheit zu investieren: So hätten zum Beispiel die USA und Argentinien ihren Austritt aus der WHO bekannt gegeben, mehreren globalen Gesundheitsorganisationen würden massiv Gelder zusammengestrichen und ganz grundsätzlich beobachte man eine weltweite politische Polarisierung. Dass dies der globalen Gesundheit nicht zugutekomme, war für die Referentin klar.

Diese politischen Entwicklungen verlaufen gemäss Kickbusch in die entgegengesetzte Richtung zu medizinischen und gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit: So habe zum Beispiel die Covid-19-Pandemie nur zu deutlich aufgezeigt, dass das Virus nicht vor Ländergrenzen haltmache. Auch andere globale Krisen, wie der Klimawandel oder die steigende Umweltbelastung, würden Massnahmen erfordern, die über staatliche Grenzen hinausgehen. Dass nun Länder damit begännen, sich abzuschotten und sich aus der internationalen Zusammenarbeit zurückzuziehen, macht laut Kickbusch aus medizinischer Sicht nicht nur keinen Sinn, sondern verunmöglicht es auch, die globale Gesundheit voranzubringen.

Eine weltweite Zusammenarbeit

Aber was heisst das eigentlich genau, die globale Gesundheit? Die Expertin erklärte: «Die globale Gesundheit wird oft als Entwicklungshilfe missverstanden, im Sinne von: Der globale Norden hilft dem armen Süden.» Allerdings sei diese Sichtweise überholt. Denn erstens könnten Staaten aus dem sogenannten globalen Norden heute viel von denjenigen aus dem Süden lernen. Beispielsweise, wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen gehe – da könnten wir unter anderem von Indonesien, den Philippinen oder Singapur viel lernen. Und zweitens gehe es in der heutigen globalisierten Welt eben gerade darum, dass alle gemeinsam an einem Strick zögen, um – in Anbetracht der Herausforderungen – die Gesundheit auf der ganzen Welt zu verbessern, so Kickbusch weiter.

Das Konzept der globalen Gesundheit erfordert also viel eher ein Zusammenarbeiten – eine weltweite Kooperation von Staaten, internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGO). Dazu setzt die globale Gesundheit viel Interdisziplinarität voraus: Medizin und Epidemiologie sowie Sozialwissenschaften, Politik und Wirtschaft entwickeln gemeinsam Lösungen. Und schlussendlich geht die globale Gesundheit immer von einem ganzheitlichen Ansatz aus: ganzheitlich auf den Menschen bezogen – also das körperliche, mentale und soziale Wohlbefinden – aber auch ganzheitlich im Sinne von umweltbedingten, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Einflüssen auf die Gesundheit.1

In diesem Zusammenhang nannte Kickbusch auch den «One Health»-Ansatz: Dieser erkennt an, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen, Tieren und der Umwelt eng miteinander verknüpft sind. «Die Schweiz ist in diesem Bereich sehr aktiv», bemerkte sie. So hat zum Beispiel die Universität Zürich 2023 als erste europäische Hochschule ein «One Health»-Institut gegründet.2 Und das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen leitet und koordiniert mehrere «One Health»-Arbeitsgruppen. Diese bringen die Human- und Veterinärmedizin sowie Umweltwissenschaften und andere Disziplinen zusammen, mit dem Ziel, bei der Bewältigung der heutigen gesundheitlichen Herausforderungen bessere Resultate zu erreichen.3

Die WHO – Koordinationsstelle des globalen Gesundheitswesens

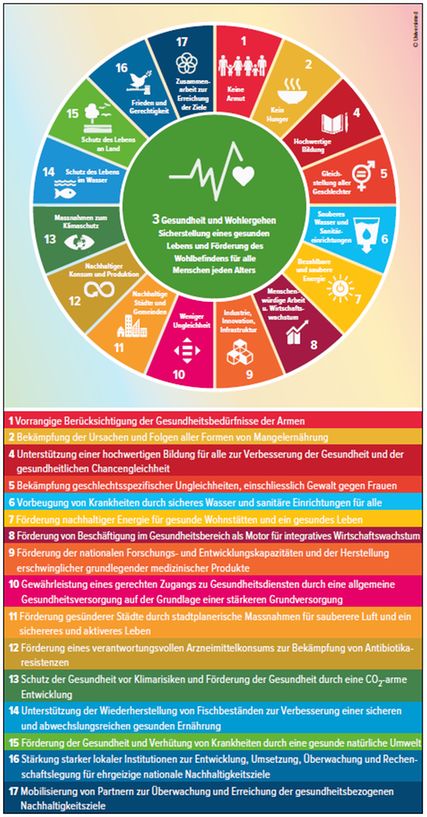

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgen auch die Vereinten Nationen: Sie definierten 2012 insgesamt 17 Ziele für die nachhaltige Entwicklung auf wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ebene, die bis 2030 erreicht werden sollen. Ziel Nummer 3 ist die Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Menschen.4 Die WHO hat die Nummer 3 in ihrer Darstellung der Ziele in der Mitte platziert (Abb.1). Denn ohne dass die Gesundheit von Menschen gewährleistet sei, könnten die anderen Ziele gar nicht erst angegangen werden, so die Begründung.5

Abb. 1: Gesundheit im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung: Die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung. Ziel Nummer 3 – die Förderung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Menschen – wurde von der WHO in den Fokus gestellt4,5

Klar ist: Ohne die WHO kann die Vision der globalen Gesundheit nicht bestehen. Die WHO wurde 1948 als Teil der Vereinten Nationen gegründet und zählt heute insgesamt 194 Mitgliedstaaten. Bei ihrer Gründung proklamierte sie das Recht auf Gesundheit als Grundrecht des Menschen und setzt sich seither dafür ein, die Gesundheit weltweit zu fördern und zu verbessern. «Die WHO ist aber keine Entwicklungsorganisation», betonte Kickbusch. Viel eher sei sie für die Koordination des weltweiten öffentlichen Gesundheitswesens zuständig.

Um dies zu veranschaulichen, brachte sie ein hochaktuelles Beispiel mit: Denn just während des SGAIM-Kongresses tagte auch die WHO, und zwar zu ihrer 78. Zusammenkunft aller Mitgliedstaaten. Diese verabschiedeten an der Tagung ein neues Abkommen zur Prävention und Bewältigung von Pandemien. Neu ist, dass das Pandemieabkommen einen Abschnitt enthält, der dazu beitragen soll, die Pandemiebekämpfung zukünftig gerechter zu gestalten. So zum Beispiel indem DNA-Sequenzen von Pathogenen frei zur Verfügung gestellt werden, um Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln, oder indem Impfstofffirmen einen Anteil der Dosen an die WHO spenden, die dann wiederum die Verteilung an ärmere Länder vornimmt. Kickbusch bezeichnete das Abkommen als historisch, doch damit es in seiner jetzigen Form auch implementiert wird, müssen es die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene nun erst noch ratifizieren.

Auswirkungen auf den medizinischen Alltag

Nebst diesem aktuellen Beispiel nannte die Referentin weitere Errungenschaften der WHO – und diese seien aus dem heutigen medizinischen Alltag nicht mehr wegzudenken: So zum Beispiel ist das Internationale System zur Codierung von Krankheiten, Symptomen, Verletzungen und anderen Gesundheitszuständen (ICD) ein Verdienst der WHO. In der Schweiz ist der ICD-Katalog verbindlich und wird umfassend angewendet. Zudem hat die WHO unzählige Standards publiziert, die auch regelmässig aktualisiert werden. Dazu gehören unter anderem Standards für die Luft- und Wasserqualität oder für die digitale Gesundheit. Daneben veröffentlicht die WHO auch praktische Empfehlungen – die Impfempfehlungen gehören dazu – oder Leitlinien. Diese zeigen zum Beispiel auf, wie viel man sich pro Tag körperlich betätigen soll oder welche Lebensmittel zu einer gesunden Ernährung beitragen.

Mit diesen Leitlinien versucht die WHO, Krankheiten entgegenzuwirken, die weltweit auf dem Vormarsch sind. Ein Beispiel ist die Adipositas: Die Prävention sei ein wichtiger Aspekt der WHO, erklärte Kickbusch. Und dabei könne die Organisation auch schon mal ganz konkrete Forderungen an Mitgliedstaaten stellen, wie diejenige einer Sondersteuer von 20 Prozent auf zuckerhaltige Getränke. Mit der Einführung einer solchen Steuer soll der Zuckerkonsum reduziert und Übergewicht und Folgeerkrankungen vorgebeugt werden, erklärte sie.

Ganz konkret wurde es auch in der Diskussionsrunde nach dem Referat: Was denn nun eine Hausärztin oder ein Allgemeinmediziner tun könne, um die globale Gesundheit voranzubringen, wurde aus dem Publikum gefragt. «Da gibt es einiges», sagte Kickbusch. Wenn auf politischer Ebene die Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit in der Gesundheit nachliesse, sei die Arbeit auf lokaler Ebene umso wichtiger. Zum Beispiel seien Berufsverbände eine wertvolle Stimme im Gesundheitswesen, sowohl national als auch bei NGOs. Wenn es um die Umweltbilanz von Spitälern gehe, könnten Mitarbeitende auf die Ausrichtung ihres Arbeitsorts Einfluss nehmen. Und nicht zuletzt seien Teams im Gesundheitswesen mittlerweile oft sehr international zusammengesetzt. Es sei daher wichtig, einander zu unterstützen, Wissen zu transferieren und den Austausch zu fördern. «Wir müssen alle Solidarität bekennen», sagte Ilona Kickbusch, «Solidarität, um die globale Gesundheit weiterzubringen.»

Quelle:

Frühjahrskongress der SGAIM, 21. bis 23. Mai 2025, Basel

Literatur:

1 Salm M et al.: Defining global health: findings from a systematic review and thematic analysis of the literature. BMJ Glob Health 2021; 6: e005292 2 Universität Zürich: Medienmitteilung vom 07.06.2023: Als erste europäische Universität gründet die UZH ein One Health Institut. https://www.research.uzh.ch/de/news/One-Health-Institute-at-UZH.html . Letzter Zugriff am: 12.07.2025 3 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen: One Health. https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/auftrag/one-health.html . Letzter Zugriff am: 12.07.2025 4 United Nations: Resolution adopted by the General Assembly on 27.07.2012: The future we want. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf . Letzter Zugriff am: 12.07.2025 5 World Health Organization: Sustainable development goals. https://www.who.int/europe/about-us/our-work/sustainable-development-goals . Letzter Zugriff am: 12.07.2025

Das könnte Sie auch interessieren:

«Planetary Health» – Interaktion von Gesundheit und Klimawandel

Der Klimawandel ist längst bei uns angekommen – in der Schweiz waren die letzten zehn Jahre 2,5°C wärmer als der vorindustrielle Durchschnitt und die Temperaturen steigen weiter an. Dies ...

Nachhaltigkeit im Spital am Beispiel der Radiologie

Betrachtet man das weltweite Gesundheitssystem als Land, liegt es in der globalen Rangliste der Länder mit den höchsten CO2-Emissionen nach China, den USA, Indien und Russland auf Platz 5.1 Innerhalb eines Spitals gehört die Radiologie zu den ...

Restless-Legs-Syndrom

Das Restless-Legs-Syndrom (RLS) kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Welche Störungen dem RLS zugrunde liegen, welche Symptome es auslöst und wie Diagnostik ...