Arzneimittelinteraktionen in der psychiatrischen Praxis: Risiken, Mechanismen und klinische Relevanz

Autorin: Mag. Margit Feyertag,aHPh

Fachapothekerin für Krankenhauspharmazie

Universitätsklinikum Tulln

E-Mail: margit.feyertag@tulln.lknoe.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Kombinationstherapien sind in der Psychopharmakologie meist notwendig und gelebte Praxis. Hinzu kommen häufig Arzneimittel zur Behandlung eventuell begleitender somatischer Erkrankungen. Die daraus resultierende Polypharmazie ist durch die hohe Zahl potenzieller Interaktionen ein Risiko für Patient:innen, unerwünschte Nebenwirkungen oder ein Versagen der Therapie zu erleiden.

Keypoints

-

Die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medikamente ist oft unvermeidbar, erhöht aber das Risiko für unerwünschte Wirkungen, Hospitalisierungen und Mortalität – insbesondere bei älteren oder multimorbiden Patient:innen.

-

Additive oder antagonistische Wirkungen an den Rezeptoren und Signalwegen können zu UAW oder Wirkverlust führen. Verstärkt werden diese pharmakodynamischen Wechselwirkungen häufig durch pharmakokinetische Interaktionen, die bei Resorption, Metabolisierung, Transport und Elimination auftreten können. Starke CYP-Inhibitoren und -Induktoren führen meist zu klinisch relevanten Wechselwirkungen. Arzneimittel mit geringer therapeutischer Breite und Substanzen, die nur über ein Enzym metabolisiert werden, sind besonders gefährlich.

-

Beispiele von potenziell lebensbedrohlichen Folgen: Clozapin-Intoxikation nach Rauchstopp, Hyponatriämie durch Carbamazepin, QTc-Verlängerung verursacht durch pharmakokinetische Interaktionen, die den Plasmaspiegel erhöhen.

-

Zur Prävention werden regelmäßige EKG-Kontrollen und die Kenntnis über Risikofaktoren wie Alter, Geschlecht, Genetik und Begleiterkrankungen empfohlen. Therapeutisches Drug-Monitoring und Interaktionsdatenbanken können helfen, Interaktionen früh zu erkennen.

-

Um die klinische Relevanz in den individuellen Situationen bewerten zu können, ist interdisziplinäre Zusammenarbeit essenziell.

Im Klinikalltag sehen wir uns zunehmend mit Polypharmazie konfrontiert. Je nach herangezogener Definition bedeutet dies die gleichzeitige Einnahme von vier bzw. fünf Medikamenten – eine Schwelle, die im psychiatrischen Alltag regelmäßig überschritten wird. Ursachen sind vor allem nicht ausreichend wirksame Monotherapien, Multimorbidität, Umsetzung indikationsspezifischer Leitlinien und Verschreibungskaskaden.

Polypharmazie: ein Risiko für Hospitalisierungen und erhöhte Mortalität

Die damit verbundenen Arzneimittelinteraktionen – ob pharmakodynamischer oder pharmakokinetischer Natur – stellen ein wesentliches Risiko für unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW), Hospitalisierungen und erhöhte Mortalität dar. Studien zufolge sind im Mittel 3,6% der Krankenhausaufnahmen in Europa sowie bis zu 30% aller arzneimittelbedingten Todesfälle in Deutschland auf Arzneimittelinteraktionen zurückzuführen, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen.1,2

Kategorisierung von Arzneimittelinteraktionen

Pharmakodynamische Interaktionen betreffen die gemeinsame Wirkung von Substanzen am Rezeptor oder Signalweg. Additive oder synergistische Wirkungen (z.B. bei serotonergen Substanzen) können zu schweren Nebenwirkungen wie dem Serotoninsyndrom führen. Antagonistische Effekte können wiederum eine Therapie unwirksam machen.

Pharmakokinetische Interaktionen können auf verschiedenen Ebenen auftreten:

Resorption

Die Aufnahme bestimmter Medikamente wie z.B. von L-Thyroxin, Levodopa oder Chinolonen wird bei gleichzeitiger Einnahme von Magnesium-, Kalzium- oder Eisensalzen beeinträchtigt. Auch ein erhöhter Magen-pH oder eine beschleunigte Darmpassage können die Resorption von einigen Arzneistoffen stören.

Metabolisierung

-

Phase I: Hier spielt die oxidative Umwandlung von Fremdstoffen durch Cytochrom-P450(CYP)-Enzyme die größte Rolle.

-

Phase II: Aus lipophilen endogenen Substanzen oder Pharmaka werden durch Glucuronidierung wasserlösliche Konjugate gebildet, die dann über die Niere und/oder Galle ausgeschieden werden. Mit wenigen Ausnahmen (wie z.B. Morphin) werden dabei pharmakologisch nicht aktive Metaboliten gebildet. Es handelt sich daher meist um Entgiftungsreaktionen.

Transport

Viele Arzneistoffe werden über Transportproteine durch die Zellmembranen befördert – diese Transportproteine finden sich nahezu überall im Körper und beeinflussen maßgeblich die Arzneistoffverfügbarkeit. Ein wichtiger Effluxtransporter ist das P-Glykoprotein (P-gp). Hier findet sich zwar nur selten die alleinige Ursache für klinisch relevante Interaktionen, diese können aber bei gleichzeitiger Veränderung am CYP-System durchaus zu veränderten Plasmaspiegeln führen.

Kinetische Interaktionen sind von der Molekülstruktur eines Arzneistoffes abhängig und können daher innerhalb einer Wirkstoffgruppe unterschiedlich sein.3

Cytochrom-P450-System

Den größten Beitrag zu Metabolisierung von Arzneistoffen hat CYP3A gefolgt von CYP2D6. Eine zahlenmäßig geringere, aber bei Psychopharmaka nicht zu unterschätzende Rolle haben CYP1A2, CYP2C9 und CYP2C19. Die Aktivität dieser Enzyme wird beeinflusst durch:

-

Alter

-

Lebererkrankungen

-

Rauchen (vor allem CYP1A2)

-

Komedikation (Induktoren und Inhibitoren)

-

Genetik

-

Schwangerschaft (mit Ausnahme von CYP1A2 werden alle CYP-Enzyme induziert)

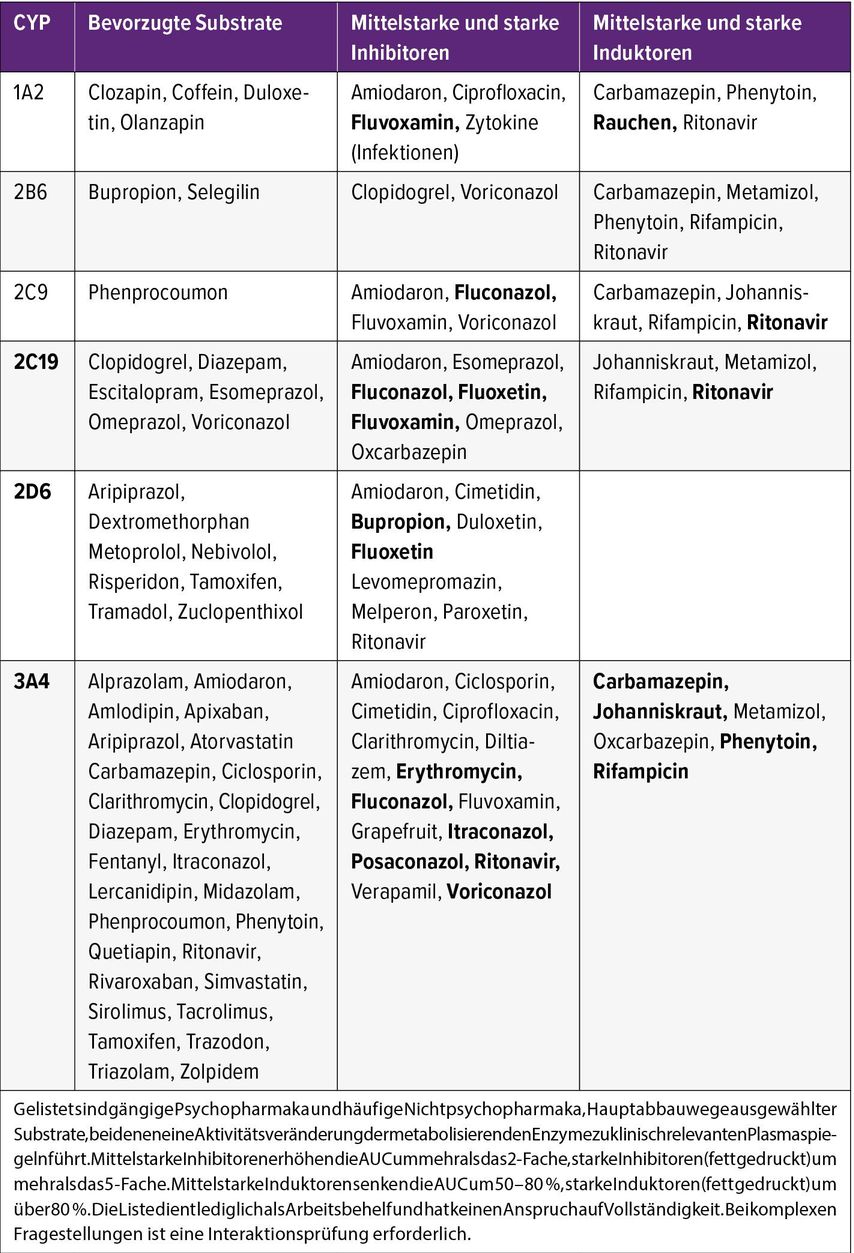

Starke Inhibitoren wie Fluoxetin oder Itraconazol können Plasmaspiegel anderer Substanzen massiv erhöhen, die „area under the curve“ (AUC) steigt auf über das 5-Fache. Starke Induktoren wie Carbamazepin oder Johanniskraut senken die AUC von Substraten hingegen um mehr als 80% und führen so zu einem Wirkverlust.

CYP1A2 und Rauchen am Beispiel von Clozapin

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (nicht Nikotin) beschleunigen die Metabolisierung via CYP1A2. Diese Induktion ist abhängig von der gerauchten Menge an Zigaretten und erreicht bei 7–12 gerauchten Zigaretten täglich ein Maximum. Bei Rauchstopp nimmt die Aktivität von CYP1A2 graduell innerhalb von 3–4 Tagen ab und der Plasmaspiegel von Clozapin steigt. Bei einer gleichzeitig bestehenden Infektion können Entzündungsmediatoren CYP1A2 zusätzlich inhibieren und so zu einem weiteren Anstieg des Clozapin-Spiegels in den toxischen Bereich führen. Patient:innen, bei denen diese Faktoren zutreffen, sollten genau auf Anzeichen einer Clozapin-Intoxikation wie Somnolenz, Sprach- und Schluckstörungen, Tachykardie, Hypotonie und Delir beobachtet werden. Eine Sialorrhö mit vermindertem Hustenreflex begünstigt das Auftreten einer Aspirationspneumonie. Hochfrequente Plasmaspiegelbestimmungen und gegebenenfalls eine Dosisreduktion um ein bis zwei Drittel der Ausgangsdosis sollten erwogen werden.4,5

Tab. 1: Überblicksliste über das CYP-System, gängige Psychopharmaka und Nichtpharmaka sowie relevante Interaktionen (modifiziert durch die Autorin nach den Interaktionsdatenbanken von MediQ, PharmaGKB und PSIAC, Stand Juli 2025)

Risikofaktoren für klinisch unerwünschte Interaktionen

Zu den patient:innenbezogenen Risikofaktoren zählt in erster Linie ein hohes Alter mit geringeren Kompensationsmechanismen. Multimorbidität führt in der Regel zu Polypharmazie, bei eingeschränkter Leber- und/oder Nierenfunktion werden die Verstoffwechselung und Elimination von Arzneistoffen vermindert. Zudem können genetische Polymorphismen und die zusätzliche Einnahme von rezeptfreien Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln die Plasmaspiegel von Arzneimitteln unerwartet erhöhen oder vermindern.

Medikamente mit geringer therapeutischer Breite wie Immunsuppressiva, Herzglykoside oder Lithium, Arzneistoffe mit einer langen Halbwertszeit wie Amiodaron (etwa 50 Tage) oder Fluoxetin (inklusive aktiver Metaboliten etwa 16 Tage) bedeuten ein hohes Risiko für interaktionsbedingte UAW und sind medikamentenbezogene Risikofaktoren. Dazu zählen auch Medikamente, die einem hohen intestinalen oder hepatischen First-Pass-Effekt unterliegen. Von einem hohen First-Pass-Effekt spricht man, wenn bereits bei der ersten Passage durch die Darmwand oder Leber ein großer Anteil des Arzneistoffes metabolisiert und eliminiert wird. Arzneistoffe wie Quetiapin, Propranolol, Carvedilol, Midazolam, Simvastatin und Atorvastatin unterliegen einem ausgeprägten First-Pass-Effekt, der bei der Dosierung schon einberechnet wird. Bei Hemmung dieses Mechanismus erhöht sich die Bioverfügbarkeit wesentlich und es kann zu Überdosierungen kommen.

Fallbeispiele aus der klinischen Praxis

Patientin mit Multimedikation und unerwartet niedrigem Duloxetin-Spiegel

Medikation

Triazolam 0,25mg: 0-0-0-½

Trazodon 150mg: 0-0-0-1

Amitriptylin 25mg: 0-0-3-0

Duloxetin 60mg: 1-1-0-0

Ginkgo biloba Extrakt 80mg: 1-1-1-0

Metamizol 500mg: 2-2-2-0

Tramadol ret. 100mg: 2-0-2-0

Diclofenac ret. 100mg: 1-0-0-0

Pregabalin 150mg: 2-0-2-0

Tramadol 50mg Ftbl.: 1-1-1-0

Levomepromazin 25mg: 1-0-0-0

Bei einer 50-jährigen Dame mit rezidivierender depressiver Störung und chronischem Schmerzsyndrom wurde trotz hoher Dosierung von Duloxetin (120mg/Tag) ein subtherapeutischer Duloxetin-Spiegel festgestellt. Die Patientin war Nichtraucherin und nahm ihre Medikation glaubhaft ein. Im Gespräch bestätigte sie eine hohe Coffeintoleranz – sie könne „Kaffee literweise trinken“. Daher wurde eine erhöhte Aktivität von CYP1A2 angenommen.

Zudem können die mittelstarken CYP2D6-Hemmer Duloxetin und Levomepromazin die Umwandlung von Tramadol zum analgetisch wirksamen Metaboliten hemmen, wodurch die analgetische Wirkung eingeschränkt sein kann, die serotonerge aber nicht.

Metamizol kann durch Induktion von CYP2C19 und CYP3A den Plasmaspiegel von Venlafaxin signifikant senken, daher kam dieser bei Schmerzsyndromen „off-label“ eingesetzte Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) nicht infrage. In diesem Fall war Milnacipran besser geeignet, da Milnacipran renal unverändert ausgeschieden wird und daher kaum pharmakokinetische Interaktionen zeigt.

Trazodon wurde wegen unzureichender Wirksamkeit auf Mirtazapin umgestellt. Aufgrund des erhöhten Blutungsrisikos durch die Kombination von Ginkgo, Diclofenac, Metamizol und Milnacipran wurde Ginkgo abgesetzt und ein Protonenpumpenhemmer (PPI) zur Prophylaxe etabliert.

Hyponatriämie und pharmakologische Interaktionen bei komplex komorbider Patientin

Bei einer 40-jährigen Patientin mit rezidivierender depressiver Störung, dissoziativen Anfällen, PTBS und fokaler Epilepsie zeigten sich nach Therapieerweiterung mit Carbamazepin trotz Natriumsubstitution eine symptomatische Hyponatriämie mit Werten unter 130mmol/l, eine Leukopenie (2890Leukozyten/μl) und eine latente Hypothyreose. Die Patientin berichtete über kognitive Defizite und Akkommodationsstörungen, der ophthalmologische Befund war unauffällig. Klinisch traten circa einmal wöchentlich Anfälle auf, unklar, ob epileptisch oder dissoziativ, die wiederholt intensivmedizinische Maßnahmen erforderlich machten.

Medikation

Lamotrigin 200mg Ftbl.: 1-0-0-1

Levetiracetam 1500mg Ftbl.: 1-0-0-1

Prothipendyl 80mg Ftbl.: 0-0-0-1

Quetiapin 300mg Ftbl.: 0-0-0-1

Venlafaxin 150mg Kps.: 1-1-0-0

Carbamazepin 300mg Kps.: 1-0-0-1

Macrogol Btl.: 1-1-0-0

NaCl-Kps. 1000mg: 1-1-0-1

Carbamazepin führt häufig zu Hyponatriämie und Leukopenie und kann die Elimination von Schilddrüsenhormonen verstärken. Zusätzlich erhöht Venlafaxin das Risiko für eine Hyponatriämie signifikant. Carbamazepin ist ein starker Induktor von CYP3A4 und reduziert die Bioverfügbarkeit von Quetiapin auf etwa 15%, wodurch Quetiapin unwirksam wird.

Carbamazepin induziert die Glucuronidierung von Lamotrigin, der Lamotrigin-Spiegel wird um etwa 40% gesenkt. Lamotrigin wiederum kann die Konzentration eines Epoxid-Metaboliten von Carbamazepin erhöhen, wodurch die Inzidenz zentralnervöser Nebenwirkungen und Sehstörungen steigt.

Nach Ausschleichen von Carbamazepin stabilisierten sich die Schilddrüsenwerte, die Leukozyten und der Natriumspiegel waren wieder im Normbereich, die Natriumsubstitution konnte beendet werden.

Pathobiologie der Hyponatriämie

Eine Hyponatriämie beruht meist auf Störungen des Wasserhaushaltes und ist damit das Resultat einer Verdünnung. Oft spielt das antidiuretische Hormon (ADH) eine Rolle, seltener sind auch wirkliche Natriumverluste wie Durchfall, Erbrechen oder Schwitzen kausal. Aufgrund des Einstroms von Wasser in Gehirnzellen kommt es vor allem zu neurologischer Symptomatik. Eine chronische Hyponatriämie führt zu reduzierten kognitiven Funktionen, Unruhe, Sturzneigung und Osteoporose und erhöht die Mortalität signifikant.

Bei einem Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion (SIADH) wird ADH verstärkt aus der Hypophyse ausgeschüttet. Durch die eingeschränkte Flüssigkeitsausscheidung „überwässert“ der Körper. Laborchemisch zeigt sich eine Hyponatriämie mit hochkonzentriertem Harn. Neben (malignen) Erkrankungen sind häufig Medikamente als Ursache zu finden. An erster Stelle stehen Antiepileptika wie Oxcarbazepin und Carbamazepin, gefolgt von SNRI und selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI). Signifikant geringere Inzidenzen haben Antipsychotika, trizyklische Antidepressiva (TZA) und Mirtazapin. Das Risiko steigt um das bis zu 42-Fache, wenn noch Diuretika wie Thiazide, Angiotensin-Konversionsenzym-Hemmer (ACE-Hemmer), Angiotensin-II-Rezeptorblocker (AT-II-Inhibitoren) oder PPI dazukommen.6

Patientin mit medikamenteninduzierter signifikanter QTc-Verlängerung

Bei einer 29-jährigen Patientin mit komplexer psychiatrischer Anamnese zeigte sich im stationären Verlauf eine signifikante QTc-Zeit-Verlängerung mit Spitzenwerten bis zu 543ms. Die Medikamente zum Zeitpunkt der Vorstellung finden sich in der folgenden Auflistung:

Pantoprazol 40mg: 1-0-0-0

Fluoxetin 20mg: 3-0-0-0

Trazodon retard 150mg: 0-0-0-2

Aripiprazol 15mg: 1-0-0-0

Prothipendyl 80mg: 0-0-0-2

Zolpidem 10mg: 0-0-0-1

Lorazepam 2,5mg: 1-0-0-1, bei Bedarf zusätzlich 1 Tbl. Temesta 2,5mg

Zuclopenthixol 10mg Tbl.: 1-0-0-1

Magnesium 365mg Btl.: 0-0-0-1

Vitamin 40 Tropfen 1 x wöchentlichMacrogol Pulver 1-0-0-0

Levomepromazin 100mg bei Hochanspannung mit Selbstverletzungsdruck und Suizidgedanken: max. 2x tgl.

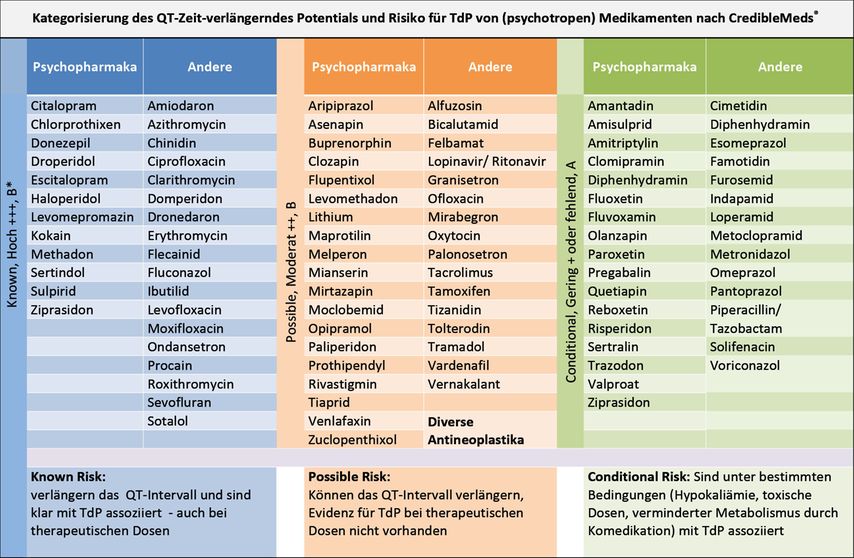

Die QTc-Zeit-Analyse gemäß CredibleMeds® ergab ein hohes Risiko durch Levomepromazin sowie ein moderates Risiko durch Aripiprazol, Prothipendyl und Zuclopenthixol. Fluoxetin und Trazodon wiesen ein konditionales Risiko auf.

Zusätzlich führte die Hemmung von CYP2D6 durch Fluoxetin und Levomepromazin zu Plasmaspiegeln von Zuclopenthixol, Aripiprazol und Trazodon, die weit über den therapeutischen Bereichen lagen, wodurch das Risiko für eine Torsade-de-Pointes-Tachykardie (TdP) erhöht wurde.

Fluoxetin wurde durch Sertralin ersetzt und Trazodon reduziert. Es erfolgten engmaschige EKG- und Elektrolytkontrollen. Nach Therapieanpassung normalisierte sich die QTc-Zeit auf <450ms.

Ein verlängertes QTc-Intervall kann – wenn auch selten – zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen wie TdP und zum plötzlichen Herztod führen. Bei der medikamentenassoziierten Verlängerung des QT-Intervalls spricht man im Unterschied zum angeborenen Long-QT-Syndrom von einem erworbenen Long-QT-Syndrom. Ursächlich dafür können nicht nur Antiarrhythmika, sondern auch einige Antibiotika, Antidepressiva, Antipsychotika, Antiemetika und diverse Arzneimittel mit nicht vorrangig kardialer Wirkung sein. Eine kurze Aufstellung mit Schwerpunkt auf Psychopharmaka und andere häufig verordnete Medikamente finden Sie in Tabelle 2.

Zur genauen Überprüfung einzelner Arzneistoffe empfiehlt sich die regelmäßig aktualisierte Seite von CredibleMeds® (www.crediblemeds.org).

Das TdP-Risiko steigt mit folgenden Faktoren:

-

Elektrolytverschiebungen (Hypokaliämie, Hypomagnesiämie oder Hypokalzämie)

-

Bradykardie

-

kardialen Vorerkrankungen

-

weiblichem Geschlecht

-

erhöhtem Lebensalter

-

Polypharmazie durch Interaktionen oder Einnahme von zusätzlichen QT-verlängernden Arzneimitteln

Laut der ESC-Leitlinie soll vor Behandlungsbeginn mit einem QT-verlängernden Medikament das Risikoprofil bewertet und ein EKG gemacht werden. Bei einem Long-QT-Syndrom oder einer Ausgangs-QTc-Zeit >500ms soll die Behandlung nicht eingeleitet werden, bei bestehender Medikation ist eine Dosisreduktion bzw. das Absetzen in Erwägung zu ziehen.7,8

Fazit

Arzneimittelinteraktionen in der Psychiatrie sind häufig und oft schwer vorhersehbar. Um eine optimale Pharmakotherapie gewährleisten zu können, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzt:innen und Apotheker:innen ein wichtiger Aspekt. Interaktionsdatenbanken sind sinnvolle Tools – aufgrund der Fülle an Informationen, die typischerweise bei Fällen mit Polypharmazie vorliegt, erfordert es aber gute pharmakologische Kenntnis, um die klinische Relevanz in den individuellen Situationen bewerten zu können.

Literatur:

1 Bouvy JC et al.: Epidemiology of adverse drug reactions in Europe: a review of recent obervational studies. Drug Safety 2015; 38(5): 437-53 2 Hermann R: Unerwünschte Arzneimittel-Interaktionen in Klinischer Forschung und Praxis. Deutsche Zeitschrift für Klinische Forschung, Innovation und Praxis 2011; 1/2: 65-70 3 Geisslinger G, Menzel S: Wenn Arzneimittel wechselwirken. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 2017 4 Seifert J: Ein komplikationsreicher postoperativer Verlauf bei einem mit Clozapin behandelten Patienten. Psychpharmakatherapie 2024: 31: 56-61 5 Wagner E: Impact of smoking behavior on clozapine blood levels - a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavican 2020; 142(6): 456-66 6 Seifert J: Psychotropic drug-induced hyponatriemia: results from a drug surveillance program-an update. J Neural Transm 2021; 128(8): 1249-64 7 ESC: Ventrikuläre Arrhythmien und Prävention des plötzlichen Herztodes. ESC Pocket Guidelines 2022 8 Veltmann C: Berücksichtigung QTc-verlängerndes Potenzial: §Vor Einleitung einer Therapie mit Antibiotika, Antipsychotika, Antiarrhythmika soll die Gefahr einer klinisch relevanten QTc-Verlängerung geprüft werden“. Kardiologe 2020; 14: 32-4

Das könnte Sie auch interessieren:

Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...

Gendersensitive Perspektiven in der Suchtforschung und -therapie

Gendersensible Betrachtungen spielen auch in der Suchtforschung und -behandlung eine wichtige Rolle. Ohne sie verkennt man womöglich die Motivationen des Substanzgebrauchs von LGBTQIA+- ...

Silexan wirkt bei Angst und Depressionen

Angststörungen und Depressionen stellen in der klinischen Praxis häufig einander begleitende Komorbiditäten dar, die sich gegenseitig verstärken können. In einem aktuellen Review war das ...