©

Getty Images/iStockphoto

COPD und inhalative Steroide – eine Frage der Eosinophilen

Jatros

30

Min. Lesezeit

11.10.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Patienten mit erhöhter Eosinophilenzahl etablieren sich zunehmend als besondere Subgruppe innerhalb der COPD-Population. Sie profitieren von inhalativen Kortikosteroiden – insbesondere wenn sie auch unter häufigen Exazerbationen leiden.</p>

<hr />

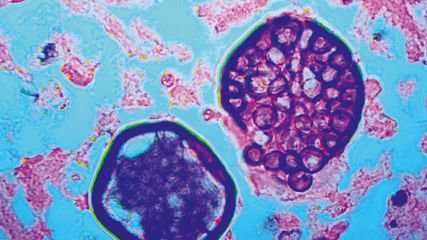

<p class="article-content"><p>Die Frage, ob es so etwas wie eosinophile COPD überhaupt gibt, kann, so Prof. Dr. Dave Singh von der University of Manchester, mittlerweile mit „Ja“ beantwortet werden – obwohl es nach wie vor Widerstand gegen diese Einsicht gebe. Singh: „Unsere Sicht auf die COPD befindet sich im Wandel. Wir bewegen uns von einer ‚One size fits all‘-Perspektive in Richtung einer differenzierteren Betrachtungsweise. So haben wir mittlerweile ausreichend Evidenz, um sagen zu können, dass die Eosinophilenzahl im Blut von COPD-Patienten ein wichtiger Marker ist und unter anderem als Prädiktor für das Ansprechen auf inhalative Kortikosteroide verwendet werden kann. Ich benütze dafür den Terminus prädiktiver Biomarker – der nicht mit einem prognostischen Biomarker verwechselt werden darf.“</p> <h2>Das Konzept der eosinophilen COPD</h2> <p>Obwohl sich das Konzept der eosinophilen COPD erst langsam durchsetzt, ist es nicht neu und wurde bereits vor fast 20 Jahren vorgeschlagen.<sup>1</sup> Allerdings betrachtete man damals, so Singh, Eosinophile im Sputum, die in der klinischen Routine nur schwer zugänglich sind. Die Frage, ob Bluteosinophile die Verhältnisse in den Atemwegen reflektieren, war allerdings unklar. In mehreren Studien sei es, so Singh, nicht gelungen, Korrelationen zwischen Eosinophilen in Sputum und Blut zu finden. Dies sei in erster Linie das Ergebnis methodischer Probleme gewesen. Außerdem könne man nicht davon ausgehen, dass die Eosinophilen im Sputum ein ideales Maß für Eosinophilie darstellen. Das Entscheidende sei, dass sich Bluteosinophile als Marker in der Klinik bewährt hätten. So korreliert das Exazerbationsrisiko signifikant mit der Eosinophilenzahl im Blut.<sup>2</sup> Singh betont, dass es sich dabei um eine kontinuierliche Dosis-Wirkungs-Beziehung handelt und kein klarer Cut-off angegeben werden kann, unter dem die Korrelation verschwindet. Das Vorhandensein von Eosinophilen beeinflusst auch die Art der Exazerbation. So wurden bei Patienten mit niedriger Eosinophilenzahl mehr kolonisierende Bakterien in den Atemwegen gefunden.<br /><br /> Da für den klinischen Einsatz Grenzwerte benötigt werden, wurde in zahlreichen Studien versucht, klinische Endpunkte mit der Eosinophilenzahl im Blut in Beziehung zu setzen. In einer Analyse der WISDOM-Studie profitierten Patienten mit einer Eosinophilenzahl >400 pro µl sowie häufigen Exazerbationen signifikant und deutlich von inhalativen Kortikosteroiden.<sup>3</sup> Andere Studien setzen den Cut-off niedriger an und gegenwärtig kristallisiere sich, so Singh, ein Wert in der Region von 300 pro µl als klinisch brauchbar heraus. Zu diesen Studien gehört beispielsweise die soeben publizierte SUNSET-Studie, die für eine LAMA/ICS-Kombination im Vergleich zu LAMA/LABA ab 300 Eosinophilen pro µl klinische Vorteile fand.<sup>4</sup></p> <h2>Indikationsstellung zur Therapie mit ICS</h2> <p>Alles in allem könne man, so Singh, anhand der beiden Parameter Bluteosinophile und Exazerbationsfrequenz das Ansprechen auf ICS abschätzen. Die Zahl der Exazerbationen kann bei Patienten, bei denen die Eosinophilenzahl alleine keine ausreichende Information liefert, für die Indikationsstellung zum Einsatz von ICS hera ngezogen werden. Singh unterstreicht allerdings auch, dass Bluteosinophile nicht als prognostischer Parameter herangezogen werden, zumal durchgemachte Exazerbationen nach wie vor der beste und einfachste prognostische Faktor für weitere Exazerbationen sind.</p> <h2>ERS 2018: aktuelle Daten zur Tripeltherapie</h2> <p>Auch im Rahmen des ERS 2018 wurden aktuelle Daten zur Dreifachtherapie mit LAMA/LABA und inhalativem Kortikosteroid präsentiert. Darunter auch mehrere Analysen der kürzlich publizierten IMPACT- Studie, die Kombinationen von LAMA/ LABA, ICS/LABA und ICS/LAMA/ LABA (Fluticason Furoat/Umeclidinium/ Vilanterol, FF/UMEC/VI) in einem Kollektiv von COPD-Patienten mit erheblichem Exazerbationsrisiko verglich. Bereits bei Einschluss in die Studie standen 35 % der Patienten unter Dreifachtherapie. In diesem Kollektiv zeigten sich deutliche Vorteile für die Dreifachkombination inklusive ICS im Sinne einer ausgeprägteren Reduktion von Exazerbationen.<sup>5</sup> Darüber hinaus brachte IMPACT allerdings noch ein weiteres, überraschendes Ergebnis: Die ICS/LABA-Kombination schnitt besser ab als LAMA/LABA. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den Resultaten der FLAME-Studie.<sup>6</sup><br /><br /> Im Rahmen des ERS 2018 präsentierte Subgruppenanalysen von IMPACT klären diesen Widerspruch zum Teil auf. So erwies sich die Vortherapie als Prädiktor für die Wirksamkeit, wobei Patienten, die bereits eine Tripeltherapie erhalten hatten, besser auf ICS/LABA ansprachen als auf LAMA/LABA. Das Gleiche galt für Patienten der GOLD-Gruppe D (hochsymptomatisch mit hohem Exazerbationsrisiko). Im Gegensatz dazu sprachen Patienten, die mit LAMA-Monotherapie vorbehandelt worden waren, zumindest dem Trend nach besser auf LAMA/LABA an, wenngleich die statistische Power fehlte, um Signifikanz zu erreichen.<sup>7</sup><br /><br /> Eine weitere Subgruppenanalyse von IMPACT zeigte, dass das Ausmaß des Benefits hinsichtlich der Reduktion von Exazerbationen in den ICShaltigen Studienarmen im Vergleich zu LAMA/LABA in Abhängigkeit von der Eosinophilenzahl anstieg. Im LAMA/LABAArm wurde ein steigendes Exazerbat ionsrisiko mit steigender Eosinophilenzahl beobachtet , das durch den Einsatz von ICS auf niedrigem Niveau stabilisiert werden konnte (Abb. 1). Nach Ansicht der Autoren unterstreichen diese Ergebnisse die Bedeutung der Bestimmung der Bluteosinophilen in der Behandlung der COPD.<sup>8</sup> Eine weitere Analyse der Daten von IMPACT zeigt, dass die Chancen auf ein zumindest moderates Ansprechen im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität, gemessen mit dem St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), unter Dreifachtherapie höher waren als in den beiden Zweierkombinationsarmen. <sup>9</sup> <br /><br />Ebenfalls im Rahmen des ERS 2018 vorgestellt wurden die Ergebnisse der Phase-III-Studie KRONOS, die gleichfalls eine Dreifachkombination (Budesonid/ Glycopyrronium/Formoterol, BGF) mit den Zweierkombinationen der Komponenten verglich. Primärer Endpunkt war die Lungenfunktion, daneben wurden Exazerbationen, Symptome, Lebensqualität und Sicherheit erhoben. Die Studienpatienten litten unter moderater bis sehr schwerer COPD. Die Studie zeigte über 24 Wochen eine signifikante Verbesserung der Lungenfunktion (FEV<sub>1</sub> AUC 0-4 und morgendliches Prä-Dosis-Tal-FEV<sub>1</sub>) unter der Dreifachkombination im Vergleich zu den Zweierkombinationen. Die Tripelkombination war auch hinsichtlich Lebensqualität, Symptomatik und Exazerbationsrisiko vorteilhaft. Es traten keine unerwarteten Sicherheitssignale auf.<sup>10</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1805_Weblinks_s10_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1148" /></p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: ERS 2018, „State of the art session: Airways disease update

on clinical and translational studies“ und „Clinical trials

in COPD: new results“, 16. September 2018, Paris

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Inklusivere Ansätze in der Behandlung von Lungenerkrankungen

Warum Intersektionalität und Barrierefreiheit Merkmale klinischer Qualität sind: Der vorliegende Beitrag fasst zentrale Inhalte des Vortrags „Inklusivere Ansätze in der Behandlung von ...

Seltene pulmonale Mykosen: Reisemitbringsel oder doch schon heimisch?

Endemische systemische Mykosen werden überwiegend durch Schimmelpilze verursacht, die im menschlichen Organismus charakteristische Hefeformen annehmen. Klima- und Landnutzungswandel ...