Asthma: Therapieziel Remission ist realistisch

Bericht:

Reno Barth,

Medizinjournalist

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

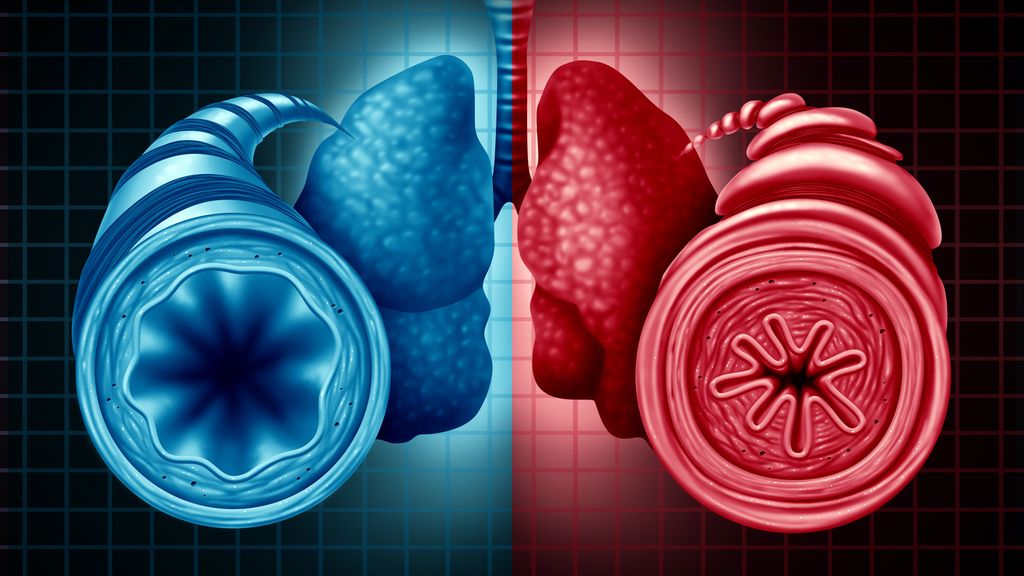

Aktuell verfügbare Therapien haben die Optionen bei Asthma bronchiale deutlich verbessert. Es stellt sich nun die Frage, ob und ab welchem Ausmass des Therapieerfolgs statt von Kontrolle von Remission gesprochen werden kann.

Nach wie vor tendieren wir dazu, Asthma vorwiegend unter dem Aspekt des Schweregrades zu sehen», erklärte Prof. Johann Christian Virchow von der Universität Rostock.1 Viel wichtiger wäre es, die Erkrankung im Hinblick auf die zugrunde liegenden Pathomechanismen und die daraus resultierenden Phänotypen zu betrachten. Damit wäre es an der Zeit für einen Paradigmenwechsel. Nach dem Vorbild der rheumatischen Erkrankungen sollte man an die Asthmatherapie zukünftig nach dem Motto «treat to target» und mit dem Ziel Remission herangehen. «Das aktuell gebräuchliche Ziel der Asthmakontrolle ist weniger umfassend als Remission», so Virchow. Damit bleibe man hinter den Ansprüchen zurück, die mittlerweile in der Behandlung anderer inflammatorischer Erkrankungen gestellt werden. Nach wie vor zielen die Asthma-Leitlinien mit wenigen Ausnahmen auf Symptomkontrolle und die Reduktion von Schaden ab. Damit gerät man in zirkuläre Definitionen: Die Schwere der Erkrankung bestimmt den Therapiebedarf und der Therapiebedarf definiert die Schwere der Erkrankung. «Wir müssen uns von der Kontrolle der aktuellen Symptome in Richtung eines langfristigen Benefits und der Prävention zukünftiger Symptome bewegen», so Virchow. Diese Forderung wurde 2022 in einem Expertenpapier erhoben.2

Remission und «disease-modifying drugs»

Hier kommt das Konzept der Remission ins Spiel, wobei Remission nicht mit Heilung verwechselt werden darf. Anders als beispielsweise in der Rheumatologie, wo es selbstverständlich ist, die Behandlung nach Erreichen der Remission weiterzuführen, wird in der Pneumologie bei Erreichen einer guten Asthmakontrolle die Therapie häufig reduziert oder sogar abgesetzt. «Das ist bei vielen Patienten keine gute Strategie», betonte Virchow. «Man muss zwischen ‹remission on treatment› und ‹remission off treatment› unterscheiden, wobei Letztere z.B. in der Rheumatologie die seltene Ausnahme ist.»

Über die Definition von Remission bei Asthma wird noch diskutiert. Virchow wies auf den Vorschlag hin, der Eingang in die deutsche S2k-Leitlinie zu Diagnostik und Therapie von Asthma gefunden hat,3 wonach von Remission gesprochen werden kann, wenn anhaltend weder Symptome noch Exazerbationen auftreten und die Lungenfunktion stabil ist. Dieses Therapieziel muss ohne orale Kortikosteroide erreicht werden. Damit kommt auch bei Asthma das Konzept der «diesease-modifying drugs» ins Spiel und jedes Medikament, mit dem das Ziel der Asthmaremission erreicht werden kann, kann als krankheitsmodifizierend gewertet werden. Systemische Steroide fallen aufgrund ihrer inakzeptablen Nebenwirkungen nicht in diese Kategorie.

In mehreren definierten Schritten zur Remission

Dieser Schritt sei mit den Entwicklungen der Asthmatherapie in den vergangenen Jahren bereits teilweise vollzogen worden, erläuterte Virchow und nannte als Beispiel das weitgehende Zurückdrängen der Bedarfsmedikation (Reliever) aus dem Asthmamanagement. Stattdessen setze man heute bevorzugt auf die protektive Wirkung einer Dauertherapie und habe den Fokus damit von kurzfristigen Effekten auf langfristigen Benefit verschoben. Die verfügbaren Biologika erlauben ein höheres Mass an Individualisierung der Therapie sowie die simultane Mitbehandlung von Komorbiditäten wie zum Beispiel Nasenpolypen.

Gleichzeitig ermöglichen neue Erkenntnisse zur Pathophysiologie des Asthmas auch eine Vereinfachung der Therapie, wie in einem weiteren kürzlich publizierten Expertenpapier dargelegt wurde. Das A2BCD-Schema gliedert das Asthmamanagement in vier Bereiche, nämlich zunächst zweimaliges Assessment (A2) bestehend aus Diagnose und Bestimmung des Phänotyps, der aktuellen Asthmakontrolle sowie des zukünftigen Risikos. Unter «Basics» fällt u.a. auch die Schulung im richtigen Umgang mit dem Inhaler. Es folgen die Diagnostik und das optimierte Management von Komorbiditäten (C) und schliesslich die Behandlung mit DMAAD («disease-modifying antiasthmatic drugs») (D) mit dem Ziel der Remission.4 Über die Remission hinaus werden in Zukunft auch Ziele wie ein Vermeiden von Remodeling besser erreichbar werden. Dies sei bei Erkrankungen wie der atopischen Dermatitis dank Biologikatherapie bereits Realität. Virchow: «Warum soll das bei Asthma nicht gelingen?» Das ultimative Ziel wäre schliesslich die Umkehr des Remodelings.

Quelle:

ERS-Kongress, 9. bis 13. September 2023, Milano

Literatur:

1 Virchow C: Aiming for remission in asthma: is this a useful treatment goal? ERS International Congress 2023, Milano, Presentation ID 3113 2 Lommatzsch M et al.: Lancet 2022; 399: 1664-8 3 Lommatzsch M et al.: S2k-Leitlinie zur fachärztlichen Diagnostik und Therapie von Asthma 2023. AWMF Registernummer 020-009 4 Lommatzsch M et al.: Lancet Respir Med 2023; 11: 573-6

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapieansprechen beurteilen, aber wie?

Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Wie wird das ...

Lungenembolie: Engramme für den Behandlungspfad

Die Lungenembolie ist ein häufiges und potenziell lebensbedrohliches Krankheitsbild. Die Diagnose bleibt herausfordernd – immer noch zählt die Lungenembolie zu den Diagnosen, die am ...