Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen

Autor:innen:

Prim. MR Univ.-Prof. Dr. Johannes Fellinger1–3

Paula Moritz, MSc2,4

1 Institut für Sinnes- und Sprachneurologie, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz

2 Klinisches Forschungsinstitut für Entwicklungsmedizin, Johannes Kepler Universität Linz

3 Abteilung für Medizinische Psychologie, Medizinische Universität Wien

4 Institut für Klinische und Gesundheitspsychologie, Universität Wien

Korrespondenz:

E-Mail: johannes.fellinger@bblinz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden insbesondere Neuroleptika häufig aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen verschrieben – etwa bei Selbstverletzung, Fremdaggression oder Sachbeschädigung. Die Wirksamkeit von Psychopharmaka bei herausfordernden Verhaltensweisen ist jedoch nicht eindeutig belegt.Ihr Einsatz erfolgt bis auf wenige Ausnahmen im Off-Label-Gebrauch.

Keypoints

-

Bei eindeutiger Indikation stellen Psychopharmaka bei Menschen mit SIE einen wesentlichen Bestandteil der multimodalen Behandlung dar.

-

Die Psychopharmakotherapie muss in ein multimodales Konzept integriert sein, das alle Beteiligten einbezieht.

-

Für die Behandlung von herausforderndem Verhalten mit Psychopharmaka besteht nach derzeitigem Stand keine ausreichende Evidenz. Eine Ausnahme ist Zuclopenthixol.

-

Die Versorgungsrealität zeigt eine oft unkritische Verschreibungspraxis, weitverbreitete Polypharmazie und Off-Label-Gebrauch von Neuroleptika bei herausforderndem Verhalten.

-

Verhaltenskrisen und der vermeintliche Mangel an Behandlungsalternativen sollten nicht zu vorschnellem pharmakologischem Handeln führen.

Problemaufriss

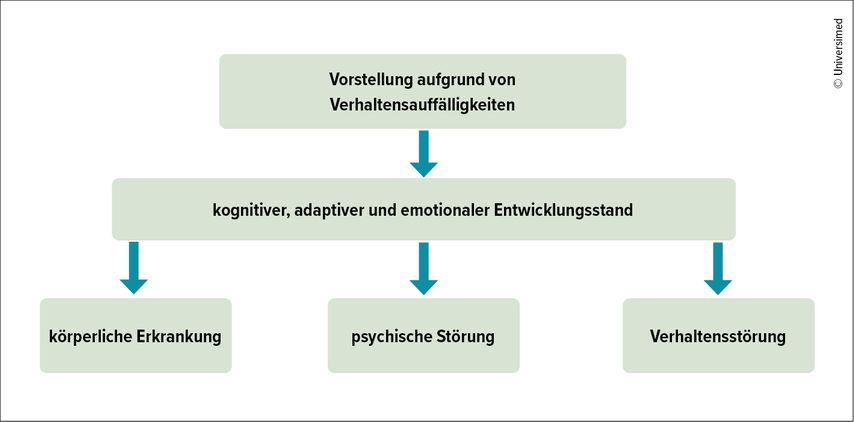

Menschen mit SIE werden häufig in Begleitung ihrer Angehörigen oder professioneller Unterstützungspersonen aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen psychiatrisch vorstellig. Im Vordergrund steht dabei oft der Wunsch der Angehörigen oder professionellen Unterstützungspersonen nach einer schnellen medikamentösen Lösung zur Reduktion des Problemverhaltens. Aus ethischer Sicht ist dies problematisch, da herausforderndes Verhalten vielfältige Ursachen haben kann (z.B. ein niedriger emotionaler Entwicklungsstand, eine körperliche Erkrankung, Schmerzen oder eine psychische Störung), die es zunächst festzustellen und entsprechend zu behandeln gilt (Abb.1).

Abb. 1: Diagnoseschema zur Feststellung der Ursachen herausfordernder Verhaltensweisen bei Menschen mit SIE (adaptiert nach Sappok 2023)24

In der Versorgungsrealität zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild. Die Häufigkeit der Verordnung von Psychopharmaka bei Menschen mit SIE schwankt in internationalen Untersuchungen zwischen 10% und 70%.1,2,7,26 Risikofaktoren im Zusammenhang mit psychotroper Medikation sind dabei das Alter der Person mit SIE – mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Verordnungen1–3– sowie das Leben in Fremdunterbringung.3,4 Insbesondere bei der Unterbringung in großen Einrichtungen erhalten Menschen mit SIE viele Psychopharmaka, während ambulant betreute oder in ihren Ursprungsfamilien lebende Menschen mit SIE weniger Psychopharmaka erhalten.3,4

In einer deutschen Studie mit 197 Teilnehmer:innen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe betrug die Einnahmeprävalenz von Psychopharmaka im untersuchten Zeitraum 53,8%.1 Dabei stellten Neuroleptika mit 43,7% die am häufigsten verordnete Substanzgruppe dar. Zudem zeigten sich eine weitverbreitete Polypharmazie sowie Off-Label-Verordnungen aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie aus der Schweiz. Diese untersuchte die Verordnungspraxis von Psychopharmaka bei Menschen mit SIE und herausforderndem Verhalten im stationären Bereich.5 Zusätzlich stellten die Autor:innen ungeeignete Verschreibungspraktiken wie unberücksichtigte Medikamenteninteraktionen oder Mehrfachverschreibung der gleichen Substanzgruppen fest.

Mangelnde Wirksamkeit von Neuroleptika

Internationale Studien zeigen immer wieder den häufigen Gebrauch von Neuroleptika zur Behandlung herausfordernder Verhaltensweisen bei Menschen mit SIE.1,4–7 Gleichzeitig deutet die Studienlage darauf hin, dass deren Wirksamkeit in diesem Bereich nicht gesichert ist. In einer randomisierten Studie mit 86 Teilnehmer:innen verglichen Tyrer und Kolleg:innen8 die Wirksamkeit von Haloperidol, Risperidon und Placebo in der Behandlung herausfordernden Verhaltens. In allen Gruppen kam es zu einer deutlichen Reduktion des aggressiven Verhaltens, wobei der größte Effekt in der Placebogruppe erzielt wurde. Auch für andere Substanzen wie Olanzapin, Clozapin, Quetiapin, Aripiprazol und Zisprasidon liegen keine Evidenzen vor.9 Im deutschsprachigen Raum sind derzeit lediglich Risperidon und Zuclopenthixol zur Behandlung aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen mit SIE zugelassen;10 für Letzteres liegt ein Wirksamkeitsnachweis aus einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie vor.11,12 Die Verordnung aller weiteren Substanzen erfolgt ausschließlich „off-label“ und bedarf dementsprechend einer besonderen Aufklärung und Zustimmung der Patient:innen sowie in vielen Fällen ihrer gesetzlichen Vertretung (meist sind das die Angehörigen). Hierbei sind insbesondere eine leicht verständliche Sprache sowie eine konsequente Einbindung der Patient:innen selbst im Sinne der unterstützten Entscheidungsfindung wichtig. Auch wenn herausfordernde Verhaltensweisen das Unterstützungssystem stark belasten können, muss die Verschreibungspraxis immer an den Bedürfnissen und Rechten der Patient:innen ausgerichtet bleiben. Eine psychotrope Medikation sollte unter keinen Umständen inadäquate Versorgungsstrukturen kompensieren und die Person mit SIE zur Entlastung der Betreuungspersonen ruhigstellen.

Richtlinien zur Verschreibung von Psychopharmaka

Um der weitverbreiteten Polypharmazie und dem Off-Label-Gebrauch von Psychopharmaka zur Behandlung herausfordernder Verhaltensweisen zu begegnen, wurden Leitlinien für eine ethische Verschreibungspraxis bei Menschen mit SIE entwickelt.13–16 Die wesentlichen Punkte sind nachfolgend zusammengefasst dargestellt:

Verschreibung

-

Patient:innenzentrierung im Vordergrund

-

angemessene Aufklärung und Einwilligung (Patient:in, Erwachsenenvertreter:in, Unterstützungsperson – insbesondere bei Off-Label-Gebrauch von Neuroleptika)

-

genaue Definition des Behandlungsziels/Zielsymptoms, am besten gemeinsam mit der betroffenen Person und dem Unterstützungssystem

-

Implementierung einer „Start low, go slow“-Strategie, insbesondere im Hinblick auf eine potenziell erhöhte Vulnerabilität gegenüber zentral wirksamen Substanzen mit gesteigertem Auftreten von extrapyramidalen und anticholinergen Nebenwirkungen (cave: auch Obstipation und Nierenfunktion)

-

Vermeidung von Polypharmazie

-

Berücksichtigung möglicher Medikamenteninteraktionen

-

Einbezug und Unterstützung des Bezugssystems (Angehörige/Wohneinrichtung)

-

Sicherstellung der Beachtung der Einnahmevorschriften

-

Berücksichtigung nichtpharmakologischer Behandlungsoptionen

Monitoring

-

regelmäßiges Monitoring körperlicher Parameter (Blutdruck, EKG, Gewicht, Leber- und Nierenfunktionsparameter, etc.) initial und in regelmäßigen Abständen

-

Sicherung einer systematischen Dokumentation von Behandlungseffekten

-

Prüfung von Wirkung und unerwünschten Nebenwirkungen

-

Notwendigkeit der Weiterbehandlung regelmäßig, spätestens bei Folgeverordnung, prüfen

Bedarfsmedikation

-

Psychopharmaka als Bedarfsmedikation vermeiden

-

klare, schriftliche Handlungsanleitungen, unter welchen Bedingungen, in welcher Dosis und Frequenz Bedarfsmedikation verabreicht werden darf

-

Dokumentation des Einsatzes von Bedarfsmedikation anordnen

Absetzen der Medikation

-

lang verordnete Medikamente nicht zu schnell absetzen

-

Tagesdosis monatlich um 10–15% reduzieren

Übermedikation von Menschen mit SIE stoppen

In den vergangenen Jahren hat sich im Vereinigten Königreich mit Unterstützung des National Health Service (NHS) ein interdisziplinäres Netzwerk bestehend aus Psychiater:innen, Psycholog:innen, Pädagog:innen und Apotheker:innen formiert. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt, der unkritischen Verschreibungspraxis von Psychopharmaka bei Menschen mit SIE entgegenzuwirken.16 Erste Studien zeigen bereits Erfolge der Initiative: In den vergangenen Jahren ist die Verordnungshäufigkeit gesunken und der Umgang mit Psychopharmaka bei der Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit SIE insgesamt kritischer geworden.17,18 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine rezente belgische Studie, die den Prozess der schrittweisen Reduktion „off-label“ verschriebener Neuroleptika bei 25 Personen mit SIE in verschiedenen Einrichtungen der Behindertenhilfe multiprofessionell begleitete.19 Über einen Zeitraum von 40 Wochen konnten neben einer durchschnittlichen Dosisreduktion von 39,7% auch eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und eine signifikante Reduktion herausfordernder Verhaltensweisen sowie medikamentenbezogener Nebenwirkungen festgestellt werden.

Alternativen zur medikamentösen Behandlung

Abb. 2: Bei Interventionen im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten ist es wichtig, alle Beteiligten einzubeziehen und eine gemeinsame Vision zu haben. Das betrifft auch den Einsatz von Psychopharmaka („Blick in die gleiche Richtung“)

Herausforderndes Verhalten ist immer auch als Kommunikationsversuch und Ausdruck eines Bedürfnisses zu verstehen.20 Dieses zugrunde liegende Bedürfnis zu erkennen, ist oft vielversprechender als eine medikamentöse Behandlung. Häufig hilft bereits eine systematische Analyse der Situationen, in denen das Verhalten gehäuft auftritt, um kontextuell beitragende Faktoren (wie Urlaub oder Krankheit des Bezugsbetreuers/der Bezugsbetreuerin) zu identifizieren. Zusätzlich trägt das Wissen um das individuelle Beeinträchtigungsprofil unter Berücksichtigung der kognitiven, emotionalen, adaptiven und sprachlichen Entwicklung der Person dazu bei, das Verhalten besser einordnen zu können.21 Gerade im Falle eines niedrigen emotionalen Entwicklungsstands können Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick unangemessen wirken, dem emotionalen Entwicklungsalter angemessen sein.22 In solchen Fällen sind in der Regel entwicklungsorientierte pädagogische Maßnahmen oder psychosoziale Interventionen unter Einbezug des Unterstützungssystems einer medikamentösen Behandlung vorzuziehen.23,24 Weitere wichtige Bestandteile der multimodalen Behandlung herausfordernder Verhaltensweisen stellen im Falle leichter oder mittelgradiger SIE auch klinisch-psychologische sowie psychotherapeutische Interventionen dar.23,25 Ganz generell gilt, dass die Unterstützung und Gestaltung des menschlichen Bezugssystems eine entscheidende Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist der Satz von Paracelsus „Der Mensch ist des Menschen Arznei“ wörtlich zu nehmen, und es ist auch der Unterschied im Reagieren auf bestimmte Persönlichkeiten zu beachten.

Literatur:

1 Koch AD: Prevalence of psychotropic medication and factors associated with antipsychotic treatment in adults with intellectual disabilities: a cross-sectional, epidemiological study in Germany. J Intellect Disabil Res 2021; 65(2): 186-98 2 O’Dwyer et al.: Medication use and potentially inappropriate prescribing in older adults with intellectual disabilities: a neglected area of research. Ther Adv Drug Saf 2018; 9(9): 535-57 3 Schanze C: Übergewicht und Adipositas bei Menschen mit Intelligenzminderung. Dissertation. München: Ludwig-Maximilians-Universität 2014; 4 Bowring DL et al.: Prevalence of psychotropic medication use and association with challenging behaviour in adults with an intellectual disability. A total population study. J Intellect Disabil Res 2017; 61(6): 604-17 5 Lonchampt S et al.: Prevalence of polypharmacy and inappropiate medication in adults with intellectual disabilities in a hospital setting in switzerland. Front Psychiatry 2021; 12: 614825 6 De Kuijper G et al.: Effects of controlled discontinuation of long-term used antipsychotics for behavioural symptoms in individuals with intellectual disability. J Intellect Disabil Res 2014; 58(1): 71-83 7 Sheehan R et al.: Mental illness, challenging behaviour, and psychotropic drug prescribing in people with intellectual disability: UK popu-lation based cohort study. BMJ 2015; 351: h4326 8 Tyrer P et al.: Risperidone, haloperidol, and placebo in the treatment of aggressive challenging behaviour in patients with intellectual disability: a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371(9606): 57-63 9 Santosh PJ, Baird G: Psychpharmacotherapy in children and adults with intellectual disability. Lancet 1999; 354(9174): 233-42 10 Schanze C, Sappok T: Störungen der Intelligenzentwicklung. Grundlagen der psychiatrischen Versorgung, Diagnostik und Therapie. Aktualisiert nach ICD-11. 3., überarbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart: Schattauer, 2024; 73-90 11 Häßler F et al.: Zuclopenthixol in adults with intellectual disabilities and aggressive behaviours. Br J Psychiatry 2007; 190: 447-8 12 Häßler F et al.: A double-blind placebo-controlled discontinuation study of Zuclopenthixol for the treatment of aggressive disruptive behavior in adults with mental retardation – secondary parameter analyses. Pharmacopsychiatry 2008; 41(6): 232-9 13 Deb, S et al.: Ethical prescribing of psychotropic medications for people with neurodevelopmental disorders. Advances in neurodevelopmental disorders. Springer Nature 2023; 8(1): 198-207 14 NICE: Challenging behavior and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behavior challenges. NICE; 2015 15 Royal College of Psychiatrists: Psychotropic drug prescribing for people with intellectual disability, mental health problems and/or behaviours that challenge: practice guidelines. Royal College of Psychiatrists; 2016 16 Royal College of Psychiatrists: Stopping the over-medication of people with intellectual disability, autism or both (STOMP) and supporting treatment and appropriate medication in pediatrics (STAMP). Position Statement 05/2021. Royal College of Psychiatrists; 2021 17 Branford D et al.: Stopping over-medication of people with an intellectual disability, autism or both (STOMP) in England part 2–the story so far. Adv Ment Health Intellect Disabil 2018; 13(1): 41-51 18 Sheehan R et al.: Psychotropic prescribing in people with intellectual disability and challenging behaviour. BMJ 2017; 358: j3896 19 Laermans P et al.: Less antipsychotics, more quality of life tapering strategies for adults with intellectual disabilities and challenging behaviour. Res Dev Disabil 2025; 162: 105020 20 Elvén BH: Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen. Tübingen: dgvt Verlag, 2015 21 Eisinger J et al.: Intellectual disability profiles, quality of life and maladaptive behavior in deaf adults: an exploratory study. Int J Environ Res Public Health 2022; 19(16): 9919 22 Sappok T, Zepperitz S: Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung. 2., überarbeitete Auflage. Göttingen: Hogrefe, 2019 23 Schützwohl M, Sappok T: Psychische Gesundheit bei Personen mit Intelli- genzminderung. Nervenarzt 2020; 91(3), 271-81 24 Sappok T (Hrsg.): Psychische Gesundheit bei Störungen der Intelligenzentwicklung. Ein Lehrbuch für die Praxis. 2., erweiterte und überarbeitete Auflage, Stuttgart: Kohlhammer, 2023 25 Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (2021): S2k-Praxisleitlinie Intelligenzminderung. (AWMF-Register Nr. 028-042). Verfügbar unter https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-042 26 Tsiouris JA: Prevalence of psychotropic drug use in adults with intellectual disability: positive and negative findings from a large scale study. J Autism Dev Disord 2013; 43(3): 719-31

Das könnte Sie auch interessieren:

Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten

In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...