Wie die lokale Umgebung den Therapieerfolg beeinflusst

Bericht:

Dr. med. Bettina Janits, BA

Welche Möglichkeiten bieten regenerative Therapien Ärzten bei der Behandlung ihrer Patienten? Drei Experten berichten Neues zur Anwendung von Orthobiologics und zeigen die Grenzen, aber auch Chancen ihres Einsatzes auf.

Kann PRP vorkonditioniert werden?

Regenerative Therapien haben das Ziel, körpereigene Reparaturprozesse indirekt zu stimulieren oder Gewebe direkt durch Einbringen von Zellen oder Zellbestandteilen wiederherzustellen. «Die Standardisierung von Zellprodukten ist allerdings schwierig, da ihre Gewinnung von individuellen Faktoren abhängt und dynamischen Veränderungen unterliegt», berichtet Univ.-Prof. Dr. med. Wilhelm Bloch vom Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln. Diese Limitation bietet gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit: Blutprodukte können vorkonditioniert werden. Sportliche Belastung im Ausmass von 8 Minuten ist bereits ausreichend, um die Blutzusammensetzung zu verändern. «Daher ist PRP (‹platelet rich plasma›) nicht gleich PRP und auch die Konzentration an Mikrovesikeln und Stammzellen im Blut schwankt», sagt Bloch. Aufgrund dieser Heterogenität kann auch die Wirkung individuell variieren.

EVs als Therapie der Zukunft?

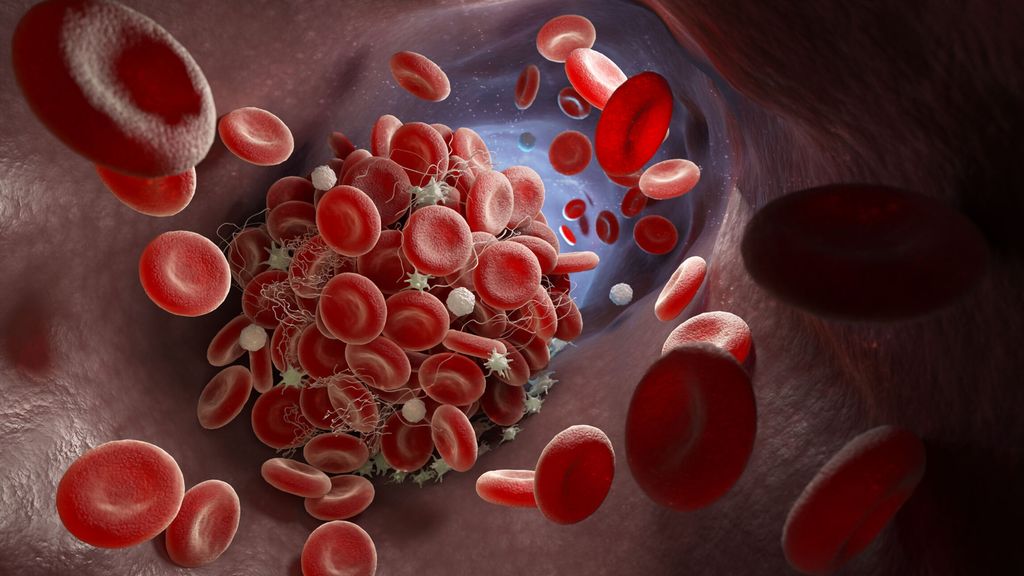

Physiologisch betrachtet, macht die Anwendung von Blutderivaten durchaus Sinn, wie Univ.-Prof. Dr. med. Stefan Nehrer vom Zentrum für Regenerative Medizin der Donau-Universität Krems bestätigt: «Mit Blutprodukten greifen wir in einen Prozess ein, wo Heilung nicht mehr aktivierbar ist, und schaffen durch Thrombozytenaktivierung neue Heilungsmöglichkeiten.» Je höher die Thrombozytenzahl ist, desto höher sind auch die Wachstumsfaktoren konzentriert.

Heute wird PRP erfolgreich bei einer Vielzahl von Krankheitsbildern eingesetzt, unter anderem zur Therapie der Arthrose. «Studien konnten die Überlegenheit von PRP gegenüber Placebo, Hyaluron und Kortikosteroiden – vor allem in Hinblick auf langfristige Effekte – zeigen», sagt Nehrer. Da Leukozyten zu katabolen und inflammatorischen Prozessen beitragen, wird die Verwendung von leukozytenarmen Präparaten empfohlen. „Ich verwende verschiedene Formen von PRP in einem geschlossenen System und injiziere es dreimal mit je einer Woche Pause dazwischen“, beschreibt Nehrer sein persönliches Vorgehen. Extrazelluläre Vesikel (EVs), wie Mikropartikel, koordinieren den Heilungsvorgang. Blutderivate enthalten hauptsächlich EVs aus Thrombozyten. Die genaue Zusammensetzung der EVs im jeweiligen Blutprodukt entscheidet dabei über seine Funktionalität. EVs in PRP wirken antiinflammatorisch. Zukünftig könnten EVs auch anstelle von Zellprodukten eingesetzt werden. „EVs können hergestellt werden und sind besser steuerbar“, erklärt Nehrer ihre Vorteile.

PRP bei Sehnenverletzungen: wo und wann?

Sehnenverletzungen stellen nach der Osteoarthrose das zweithäufigste Anwendungsgebiet biologischer Substanzen dar. Auch hier entscheiden die Umgebungsbedingungen massgeblich über die Wirksamkeit, denn jede Sehne hat ihre Eigenheiten. «Kenntnisse der Anatomie, Biomechanik und Pathophysiologie sind essenziell, um Sehnenverletzungen und ihre langfristigen Probleme im klinischen Alltag gut managen zu können», erklärt PD Dr. med. Thilo Hotfiel vom Osnabrücker Zentrum für muskuloskelettale Chirurgie.

Aktuell wird das «continuum model» zur Beschreibung der Pathogenese der Tendinopathie herangezogen. Es geht von einer Fehlfunktion der zellulären Bestandteile der Sehnen, der Tenozyten, aus. Durch Über- oder Fehlbelastung wird die Zellaktivität der Tenozyten gestört, was den Aufbau der extrazellulären Matrix und dadurch die funktionelle Kapazität der Sehne negativ beeinflusst. Dadurch kommt es unweigerlich zu Leistungsminderungen. »Die auf eine Sehnenstruktur einwirkende mechanische Belastung hat einen elementaren Einfluss auf den Erhalt der gesunden Sehnenfunktion, aber auch auf das Entstehen und die Heilung einer bereits vorliegenden Tendinopathie», ergänzt Hotfiel. Die gezielte Lasteinwirkung gilt nach wie vor als Goldstandard der Therapie, aber auch Orthobiologics wie PRP werden immer häufiger angewandt. «Die Datenlage zum Einsatz von PRP bei Sehnenverletzungen ist zwar heterogen – in Bezug auf Art und Lokalisation –, aber nicht kontrovers», betont Hotfiel. Bei der Achillessehnentendinopathie haben PRP-Injektionen beispielsweise keinen Stellenwert, bei der Patellarsehnentendinopathie hingegen schon. Im Gegensatz zu chronischen Tendinopathien herrschen bei akuten Sehnenverletzungen völlig andere Umgebungsbedingungen. «Nach einem akuten Trauma haben wir eine Entzündungskaskade, die abläuft», erklärt Hotfiel. Die adjuvante PRP-Therapie liefert bei der akuten Achillessehnenruptur gute postoperative Ergebnisse. «Die Studienlage ändert sich, je nach Zeitpunkt der PRP-Applikation», so Hotfiel. Die Indikation für den Einsatz von Orthobiologics soll daher immer lokalisationsspezifisch gestellt und an die zugrunde liegende Pathologie angepasst werden. «Für die bestmögliche Therapie der Sehnenverletzungen müssen wir die Umgebung kennen», betont Hotfiel.

Quelle:

GOTS-Webinar-Serie, «Regenerative Therapien», 24. November 2021

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.