<p class="article-intro">Die große Zahl an Patienten mit pertrochantären Femurfrakturen erfordert eine möglichst minimal invasive, rasche und komplikationsarme Versorgung. An der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in St. Pölten wurde im Rahmen einer kleinen Pilotserie der TFNA (Trochanteric Fixation Nail Advanced, DePuy Synthes) getestet und konnte diese Kriterien zur Gänze erfüllen.</p>

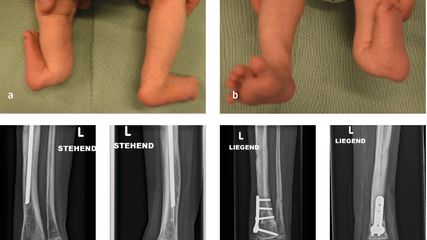

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Je größer die Optionen eines Implantates hinsichtlich Durchmesser und Länge, umso besser sind die individuellen Versorgungsmöglichkeiten des jeweiligen Patienten.</li> <li>Diese Voraussetzungen und eine einfache Handhabung des Instrumentariums ermöglichen eine schnelle und komplikationsarme Versorgung, wodurch das operative Trauma auf ein Minimum reduziert werden kann.</li> </ul> </div> <p>Aus unfallchirurgischer Sicht sind wir in der täglichen Routine regelmäßig mit folgender Situation konfrontiert: Der multimorbide, geriatrische Patient erleidet im Rahmen eines zumeist banalen Sturzgeschehens eine pertrochantäre Femurfraktur und soll zur Minimierung von Komplikationen und Verbesserung des Outcomes zeitnah (<48h) versorgt werden. Erschwerend besteht sehr häufig eine orale Antikoagulation, sodass eine präoperative Gerinnungsoptimierung notwendig ist.<br /> Neben dem Management dieser oft sehr komplexen Situation ist die Qualität der eigentlichen operativen Versorgung ein weiterer entscheidender Faktor. Die Versorgung mittels intramedullären Kraftträgers ist mittlerweile als Goldstandard anzusehen, wobei die exakte Reposition und korrekte Implantatpositionierung die Grundvoraussetzungen für einen guten Heilungsverlauf sind.<br /> Abgesehen davon sollten weitere Kriterien durch das Implantat erfüllt werden: minimal invasive, gewebeschonende Implantationstechnik und damit einhergehend ein möglichst geringer Blutverlust, einfache Anwendbarkeit und steile Lernkurve für den Operateur zur Verringerung der OP-Dauer sowie bestmögliche Stabilität bei geringer Rate an Implantatversagen. Nur unter diesen Umständen kann eine Versorgung auf hohem Niveau für unsere Patienten gewährleistet werden.<br /> Anhand eines einfachen Beispiels möchte ich nun die Beweggründe für diese Pilotstudie näher erläutern. Jeder hat diese Situation bereits mehrfach erlebt: Ein geriatrischer Patient, der nur unter vitaler Indikation von anästhesiologischer Seite freigegeben wurde, steht zur operativen Versorgung einer pertrochantären Femurfraktur an. Der Markraum am präoperativen Röntgen ist eng und eventuell besteht sogar zusätzlich eine vermehrte Antekurvation oder ein vermehrter Varus des Femurs. Die Operation ist prinzipiell mit jedem intramedullären Implantat umsetzbar, doch macht es einen erheblichen Unterschied hinsichtlich des operativen Traumas, ob der Markraum nun aufgebohrt werden muss oder nicht. Pulmonale Komplikationen durch den Aufbohrvorgang können die geringen Reserven eines betagten Patienten kompromittieren und darüber hinaus steigt nicht nur die OPDauer, sondern auch der intraoperative Blutverlust. Eine zügige Versorgung in unaufgebohrter Technik setzt im geschilderten Fall ein großes Sortiment mit vielen Optionen hinsichtlich des Nageldurchmessers und der Nagellänge voraus. Genau diese Voraussetzung wird durch den TFNA erfüllt. Die Nägel stehen in Stärken von 9, 10, 11 und 12mm in unterschiedlichsten Längen zur Verfügung, sodass bei exakter präoperativer Planung der Aufbohrvorgang in der Regel entfällt. Dementsprechend sind Schnitt-Naht-Zeiten von 20 bis 30 Minuten bei Routineversorgungen problemlos realisierbar – im Sinne des geringstmöglichen operativen Traumas für die Patienten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1705_Weblinks_s28_abb1.jpg" alt="" width="3555" height="795" /></p> <h2>Methoden</h2> <p>Im Rahmen einer prospektiven Fallserie wurden ab einem Stichtag X jeweils 15 Patienten mit dem TFNA und 15 Patienten mit dem Standardimplantat der Abteilung operiert, wobei sich die OP-Technik grundlegend voneinander unterschieden hat, da in der TFNA-Gruppe regelhaft auf den Aufbohrvorgang des Markraumes verzichtet werden konnte und in der Vergleichsgruppe eine aufgebohrte Technik verwendet wurde. Folgende Parameter wurden in beiden Gruppen erhoben und anschließend miteinander verglichen: Alter, Unfallhergang, orale Antikoagulation, Frakturklassifikation nach AO, OP-Dauer, OP-Details, Operateur, Blutkonservenbedarf, ASA-Score, postoperative Aufenthaltsdauer, perioperative 30-Tages-Mortalität, knöcherne Heilung, Cut-out-Rate, Implantatversagen und allgemeine Komplikationen.</p> <h2>Ergebnisse</h2> <p>In der Auswertung zeigten sich zwei sehr homogene Gruppen (Details siehe Tab. 1). Das durchschnittliche Alter der Patienten in der TFNA-Gruppe betrug 82 Jahre, in der Vergleichsgruppe 81 Jahre (p=0,79). Sämtliche Patienten beider Gruppen erlitten ihre Verletzung im Rahmen eines Sturzes in der Ebene. 8 Patienten der TFNA-Gruppe waren präoperativ antikoaguliert, in der Vergleichsgruppe waren es 6 Patienten. Der durchschnittliche ASA-Score betrug 2,9 in der TFNAGruppe und 2,3 in der Vergleichsgruppe, der Unterschied war signifikant (p=0,038), die Klassifizierung erfolgte durch den jeweiligen Anästhesisten. Es wurden ausschließlich Frakturen nach AO-Klassifikation 31-A1 bis 31-A3 eingeschlossen. In der TFNA-Gruppe handelte es sich median um A2-Frakturen, hingegen in der Vergleichsgruppe um A1-Frakturen, der Unterschied war jedoch ohne Signifikanz (p=0,14). Die durchschnittliche Operationsdauer betrug 33 Minuten in der TFNAGruppe, 53 Minuten in der Vergleichsgruppe (signifikant, p=0,005). In der TFNA-Gruppe gab es 4 verschiedene Operateure (3 Fachärzte, 1 Assistenzarzt), in der Vergleichsgruppe waren es 10 Operateure (6 Fachärzte, 4 Assistenzärzte). Bei 2 Patienten der TFNA-Gruppe wurde der Markraum aufgebohrt, im Vergleich zu 14 Patienten der Vergleichsgruppe. In beiden Gruppen wurden ausschließlich Klingensysteme verwendet. Der Blutkonservenbedarf in der TFNA-Gruppe betrug durchschnittlich 2,5 (Gesamtbedarf über alle Patienten verteilt: 37), in der Vergleichsgruppe 3,6 (Gesamtbedarf über alle Patienten verteilt: 54), jedoch ohne signifikanten Unterschied (p=0,36). Die mittlere postoperative Aufenthaltsdauer betrug 11 Tage in der TFNA-Gruppe und 13 Tage in der Vergleichsgruppe (nicht signifikant, p=0,25). Die perioperative 30-Tages-Mortalität betrug 0 % in der TFNA-Gruppe und 20 % (3/15) in der Vergleichsgruppe. Die knöcherne Konsolidierung ist in allen Fällen eingetreten, ein Cut-out oder Implantatversagen wurde in diesem kleinen Kollektiv nicht beobachtet.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1705_Weblinks_s28_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="2059" /></p> <h2>Diskussion</h2> <p>Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Fallzahlen natürlich nur mit Vorsicht zu interpretieren, dennoch verdienen einige davon Beachtung. Beide Gruppen betreffen geriatrische Patienten vergleichbaren Alters ohne Unterschied bezüglich präoperativer Antikoagulation. Beide Gruppen wurden mit einem intramedullären Kraftträger und ausschließlich mit einem Klingensystem versorgt, somit besteht auch hier eine gute Vergleichbarkeit. Ein klarer und bewusster Unterschied besteht in der Versorgungsstrategie, denn in der TFNA-Gruppe wurde nach Möglichkeit für den jeweiligen Markraum das optimal passende Implantat ausgewählt und ein Aufbohrvorgang vermieden. In der Vergleichsgruppe wurden nahezu alle Markräume aufgebohrt und mit möglichst kräftigen Implantaten versorgt. In der TFNAGruppe lagen signifikant mehr Komorbiditäten bezogen auf den ASA-Score vor und die Frakturen in der TFNA-Gruppe waren tendenziell komplexer mit vorwiegend A2-Frakturen, verglichen mit vorwiegend A1-Frakturen der anderen Gruppe, wenngleich der Unterschied hier aber nicht signifikant war.<br /> Das heißt, es wurden in der TFNAGruppe Patienten mit signifikant mehr Vorerkrankungen und tendenziell komplexeren Frakturen von Operateuren ohne spezifische Vorerfahrung mit diesem Implantat versorgt und trotzdem war die durchschnittliche OP-Dauer signifikant kürzer und der Blutverlust zumindest tendenziell geringer. Die perioperative 30-Tages- Mortlität war in der Vergleichsgruppe mit 20 % deutlich höher, aber ohne Signifikanz. Eine klare Aussage kann bei diesem kleinen Kollektiv sicher nicht getroffen werden. Bezüglich knöcherner Heilung, postoperativer Aufenthaltsdauer und Komplikationen gab es keine Unterschiede.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Es wurde ein neues Implantat, der TFNA, getestet und im Rahmen einer kleinen Fallserie prospektiv mit dem Standardimplantat der Abteilung verglichen, wobei weniger die Implantate selbst als eigentlich die OP-Techniken (aufgebohrt vs. unaufgebohrt) verglichen wurden, weshalb das Implantat der Vergleichsgruppe auch namentlich nicht erwähnt wird.<br /> Der TFNA bietet viele Versorgungsmöglichkeiten und ist definitiv sicher in der Anwendung bei sehr steiler Lernkurve, kurzer OP-Dauer, geringem Blutverlust und sehr guten Heilungsraten in der von uns angewandten Technik. Die Befürchtung, dass bei kaliberschwächeren Implantaten eher ein Implantatversagen (Nagelbruch) eintritt, scheint bei den heute verwendeten Materialien eher unbegründet, die korrekte Reposition und Implantatpositionierung natürlich vorausgesetzt.<br /> In Zusammenschau der Ergebnisse könnte bei exakter präoperativer Planung und Implantatauswahl die minimal invasive unaufgebohrte Versorgung nicht nur verkürzte OP-Zeiten bedingen, sondern eventuell auch den Blutkonservenbedarf reduzieren.<br /> Abschließend muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass bei diesem kleinen Patientenkollektiv jegliche Interpretation kritisch gesehen werden muss und diese Pilotstudie nur als Grundlage für eine gute, prospektiv randomisierte Studie dienen kann.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>