©

Getty Images/iStockphoto

Verletzungen des Akromioklavikulargelenkes

Jatros

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Fialka, MBA

AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling, Wien<br>Sigmund Freud Privatuniversität, Wien

Autor:

Dr. Sandra Bösmüller

AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling, Wien<br>E-Mail: sandra.boesmueller@auva.at

30

Min. Lesezeit

16.11.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Mit etwa 12 % aller Schultergürtelverletzungen sind Verletzungen des Akromioklavikulargelenkes (ACG) häufig und betreffen vor allem jüngere Patienten im Rahmen von Hochrasanztraumata. Männer sind dabei deutlich öfter betroffen als Frauen. Der aktuelle Artikel gibt eine Übersicht über Entstehung, Klassifikation, Diagnostik sowie Therapie der ACG-Verletzungen.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das Klaviertastenphänomen ist pathognomonisch für eine ACG-Sprengung.</li> <li>Die Beurteilung der horizontalen Instabilität sollte klinisch sowie radiologisch mittels axialer Röntgenaufnahmen erfolgen.</li> <li>Bei der Rockwood-Typ-III-Verletzung geht der Trend zur konservativen Therapie.</li> <li>Absolute OP-Indikationen stellen die Rockwood-Typ-IV–VI-Verletzungen dar.</li> <li>Bei jeder Operationstechnik ist ein gewisser Repositionsverlust zu erwarten.</li> </ul> </div> <h2>Anatomie</h2> <p>Das Akromioklavikulargelenk (ACG) stellt eine echte Gelenkverbindung zwischen oberer Extremität und dem Stamm her. Es verbindet die Pars acromialis der Scapula mit dem lateralen Ende der Clavicula. Das ACG ist an beiden Knochenenden mit hyalinem Knorpel überzogen und besitzt – um Unebenheiten auszugleichen – einen meniskoiden Discus articularis, bestehend aus Faserknorpel. Dieser bildet sich um das 30. Lebensjahr zurück und führt unter anderem zur ACG-Arthrose, von der viele Patienten betroffen sind. Im Prinzip handelt es sich beim ACG um ein Kugelgelenk, das jedoch aufgrund der verschiedensten Band- und Muskelverbindungen zwischen Thorax und Scapula in seiner Beweglichkeit limitiert ist. Die Hauptbewegungen sind somit die Rotationsbewegung der Clavicula um die Längsachse sowie Kippbewegungen der Scapula. Das Gelenk wird in horizontaler Ebene vom starken Lig. acromioclaviculare superior sowie vom schwach ausgeprägten Lig. acromioclaviculare inferior stabilisiert. Die vertikale Stabilität wird von zwei korakoklavikulären Bändern gesichert: vom Lig. conoideum, welches von der Clavicula (Tuberculum conoideum) zur Korakoidbasis zieht, sowie vom Lig. trapezoideum, das etwas weiter lateral an der Clavicula entspringt und ventral des Lig. conoideum am Processus coracoideus inseriert. Die mittlere korakoklavikuläre Distanz beträgt ca. 1,3cm.</p> <h2>Unfallmechanismus</h2> <p>Der häufigste Unfallmechanismus ist ein Sturz im Rahmen eines Hochrasanztraumas mit adduziertem Arm und direkter Krafteinwirkung auf die Schulter. Besonders gefährdet sind Radfahrer, Mountainbiker oder Motorradfahrer. Der indirekte Mechanismus mit Sturz auf den ausgestreckten Arm ist weitaus seltener und resultiert lediglich in einer Verletzung der akromioklavikulären Bänder.</p> <h2>Klassifikation</h2> <p>Die altbekannte Tossy-Klassifikation wurde zugunsten der Rockwood-Klassifikation verlassen, da diese auch die horizontale Instabilität miteinbezieht:</p> <ul> <li>Rockwood I: Zerrung des Bandapparates ohne ACG-Instabilität</li> <li>Rockwood II: Ruptur der akromioklavikulären Bänder mit Teilverrenkung des ACG; der ACG-Spalt ist minimal erweitert, jedoch normaler korakoklavikulärer Abstand im Seitenvergleich.</li> <li>Rockwood III: Ruptur der akromioklavikulären und korakoklavikulären Bänder, vollständige Vertikalverrenkung des ACG mit 25–100 % Tiefstand des Acromions im Seitenvergleich</li> <li>Rockwood IV: Verrenkung des ACG mit zusätzlicher horizontaler Instabilität des lateralen Claviculaendes nach dorsal in den M. trapezius</li> <li>Rockwood V: Tiefstand des Acromions von 100–300 % im Vergleich zur gesunden Seite mit Ablösung der Muskelansätze von M. deltoideus und M. trapezius</li> <li>Rockwood VI: Verrenkung der lateralen Clavicula unter das Acromion oder das Korakoid (sehr selten!)</li> </ul> <h2>Klinische Untersuchung</h2> <p>Neben dem Unfallmechanismus sind Druckschmerz und Schwellung über dem ACG sowie das sogenannte Klaviertastenphänomen pathognomonisch für das Vorhandensein einer ACG-Verletzung. Letzteres entsteht bei vollständiger Ruptur der korakoklavikulären Bänder, einerseits durch den Zug des M. sternocleidomastoideus, andererseits durch das Eigengewicht des Armes. Zumeist lässt sich in der Akutsituation lediglich die vertikale Instabilität testen, da aufgrund der Schwellung sowie der ausgeprägten Schmerzhaftigkeit die Überprüfung der horizontalen Instabilität vom Patienten nicht toleriert wird. Nach Abklingen der Schmerzsymptomatik nach einigen Tagen sollte jedoch auf diese Untersuchung nicht vergessen werden.<br />Um chronische Beschwerden im ACG zu testen, wird der „painful arc“ verwendet, der dann positiv ist, wenn die Schmerzen erst über 120° Abduktion auftreten. Weiters hilfreich ist der horizontale Armadduktionstest (HAAD-Test), bei dem eine passive horizontale Adduktion der betroffenen Schulter ausgeführt wird. Der Test ist dann positiv, wenn die Schmerzsymptomatik mit steigender Adduktion zunimmt. Schließlich kann auch ein Lokalanästhesie-Test durchgeführt werden, um eine ACG-Pathologie zu verifizieren. Ist der Patient nach intraartikulärer Applikation der Lokalanästhesie schmerzfrei, so spricht das für eine Affektion des ACG.</p> <h2>Bildgebung</h2> <p>Die radiologische Untersuchung erfolgt in erster Linie anhand von Röntgenbildern der betroffenen Schulter. Aufgrund der schlechten Darstellbarkeit des ACG sollten zusätzlich spezielle Aufnahmen mit leicht gekippter Röhre (Zanca-Aufnahme) durchgeführt werden, um eine Überlagerung mit der Spina scapulae zu vermeiden. Ergänzend können bei Instabilitätsverdacht gehaltene Aufnahmen mit oder ohne Seitenvergleich unter Belastung der oberen Extremität mit 5kg Gewicht erfolgen. Ein axiales Röntgen zur Beurteilung der horizontalen Stellung des lateralen Claviculaendes sollte ebenso zur Standarddiagnostik zählen (Abb. 1). Eine MRT des Schultergelenkes empfiehlt sich vor allem bei der Frage nach Begleitverletzungen an der Rotatorenmanschette.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s22_1.jpg" alt="" width="1417" height="648" /></p> <h2>Therapie: konservativ versus operativ</h2> <p>Die Therapie der ACG-Verletzungen erfolgt in Abhängigkeit ihres Typs: Bei der Typ-I- und -II-Verletzung ist eine symptomatische Therapie unter Ruhigstellung im Bauerverband für 2 Wochen und Schmerzmedikation meist ausreichend. Nach Verbandabnahme sollten eine Gewichtsbelastung sowie eine Elevation des Armes über 90° für insgesamt 6 Wochen ab dem Unfall vermieden werden. Eine Beschwerdefreiheit bei freier Beweglichkeit stellt sich üblicherweise nach ca. 4–6 Monaten ein.<br />Handelt es sich um eine Typ-III-Verletzung (Abb. 2), so ist es von besonderer Bedeutung, die Ansprüche und Bedürfnisse des Patienten zu hinterfragen. Falls der Patient keine Überkopfsportarten ausübt und keine berufsbedingten Anforderungen an seine Schulter hat, kann auch bei der Typ-III-Verletzung eine konservative Therapie erfolgen. Die bisherige Literatur konnte keine Überlegenheit der operativen gegenüber der konservativen Therapie zeigen. Dies ist auch der Grund, warum bei der Typ-III-Verletzung zunehmend die konservative Therapie präferiert wird. Der Vorteil der konservativen Therapie liegt sicher in der früheren Belastbarkeit der Schulter, der Nachteil in der Kosmetik bei verbleibender Deformität im ACG. Wichtig ist es, dem Patienten zu erklären, dass in einem gewissen niedrigen Prozentsatz die Schmerzsymptomatik bei freier Beweglichkeit bestehen bleiben kann, sodass ein verzögerter Eingriff mit Bandplastik (s.u.) nötig werden kann.<br />Die Typ-IV-Verletzung mit dorsaler horizontaler Instabilität (Abb. 3) sollte aufgrund der erheblichen Beschwerden, die damit verbunden sind, einer akuten operativen Therapie zugeführt werden. Für die Typ-V-Luxation wird ebenso die primäre operative Therapie empfohlen. Die Typ-VI-Verletzung ist ausgesprochen selten und sollte mangels der gedeckten Reponierbarkeit offen eingerichtet und stabilisiert werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s22_2.jpg" alt="" width="1417" height="654" /></p> <h2>Operative Therapie: akut versus sekundär</h2> <p>Aufgrund der Vielzahl der in der Literatur beschriebenen Techniken liegt der Gedanke nahe, dass es keinen hundertprozentigen Konsens zur operativen Technik bei der ACG-Luxation gibt. Die operative Akutversorgung der ACG-Luxation hat in den vergangenen Jahrzehnten eine interessante Entwicklung durchgemacht: Zunächst erfolgte die Stabilisierung des ACG mittels Transfixation durch Kirschner-Drähte oder Hakenplatte. Eine alternative extraartikuläre Technik stellte die Fixation der korakoklavikulären Distanz mittels Bosworth-Schraube dar (Abb. 4). Die Nachteile dieser Techniken waren jedoch die maximale Mobilisierung von bis zu 90° Abduktion sowie die nötige Entfernung des Osteosynthesematerials. Die weitere Entwicklung erfolgte über dyn­amische Fixationsmethoden mittels LARS-Band (Abb. 5) bis hin zur aktuell am meisten verwendeten Technik mit dem arthroskopisch unterstützten doppelten TightRope®-System (Abb. 6). Dieses bietet den Vorteil der Wiederherstellung der Anatomie nicht nur im Sinne einer vertikalen, sondern auch einer horizontalen Stabilität durch das wechselweise Anspannen der beiden Flaschenzugsysteme. Allen Operationstechniken gemeinsam ist, dass besonderes Augenmerk auf den wasserdichten Verschluss der deltoideopektoralen Faszie gelegt werden muss, um postoperative Infektionen zu vermeiden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s22_3.jpg" alt="" width="1420" height="891" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s22_5.jpg" alt="" width="684" height="515" /><br />Bei Versagen der konservativen Therapie bei Rockwood-Typ-II- und -III-Verletzungen, also beim Nichterlangen eines schmerz- und bewegungsfreien Zustandes, kann dem Patienten die sekundäre operative Versorgung angeboten werden. Dies ist in ungefähr 10 % aller ACG-Luxationen der Fall. Aufgrund der Tatsache, dass 4 bis 6 Monate nach dem Unfall sämtliche Bandstrukturen bereits vernarbt sind, kann die operative Versorgung keine Heilung mehr erzielen. Die derzeit verwendete Technik für chronische ACG-Luxationen ist die arthroskopisch assistierte Bandplastik mit der Gracilis- bzw. Semitendinosussehne oder einem Allograft, augmentiert durch ein TightRope®-System.<sup>1</sup> Diese kann entweder mit direkter Naht oder durch v-förmige Umschlingung des Korakoids und Fixation mittels Interferenzschrauben mit oder ohne zusätzliche Überbrückung des ACG<sup>2</sup> erfolgen (Abb. 7). Der Discus articularis muss revidiert und bei Ruptur entfernt werden. Als Alternative ist schließlich auch die arthroskopische laterale Clavicularesektion als reine Schmerztherapie zu erwähnen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s22_4.jpg" alt="" width="1417" height="631" /></p> <h2>Nachbehandlung</h2> <p>Die Nachbehandlung der ACG-Stabilisation ist von der operativen Technik abhängig. Üblicherweise wird die obere Extremität für 4 Wochen im Bauerverband ruhiggestellt. Während dieser Zeit wird der Verband nur für die Körperhygiene und Pendelübungen abgenommen. Die aktive Abduktion sollte für 6 Wochen ab der Operation 90° nicht überschreiten. Stärkere Belastungen mit Überkopfaktivitäten oder das Tragen von schweren Gegenständen sollten für 3 Monate vermieden werden. Es wird empfohlen, 6 Monate keinen Kontaktsport auszuüben.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Scheibel M et al.: Arthroscopically assisted coracoclavicular ligament reconstruction for chronic acromioclavicular joint instability. Arch Orthop Trauma Surg 2008; 128(11): 1327-33 <strong>2</strong> Grutter PW, Petersen SA: Anatomical acromioclavicular ligament reconstruction: a biomechanical comparison of reconstructive techniques of the acromioclavicular joint. Am J Sports Med 2005; 33(11): 1723-8<br /><strong>Weiterführende Literatur:</strong><br />• Habermeyer P, Lichtenberg S, Magosch P (Hrsg.): Schulterchirurgie. 4. Aufl. München: Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag, 2010 • Rockwood CA, Williams GR, Young DC: Injuries of the acromioclavicular joint. In: Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD (eds.): Fractures in Adults. Philadelphia/New York: Lippincott-Raven, 1996. 1341-1414</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

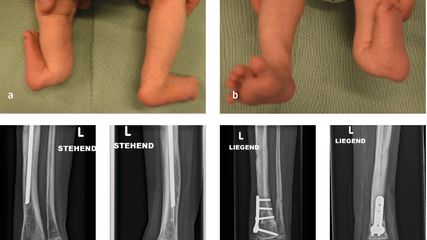

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...