Sport bei Kindern mit Hüftgelenkserkrankungen

Jatros

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Catharina Chiari, MSc

Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: catharina.chiari@meduniwien.ac.at

30

Min. Lesezeit

28.03.2019

Weiterempfehlen

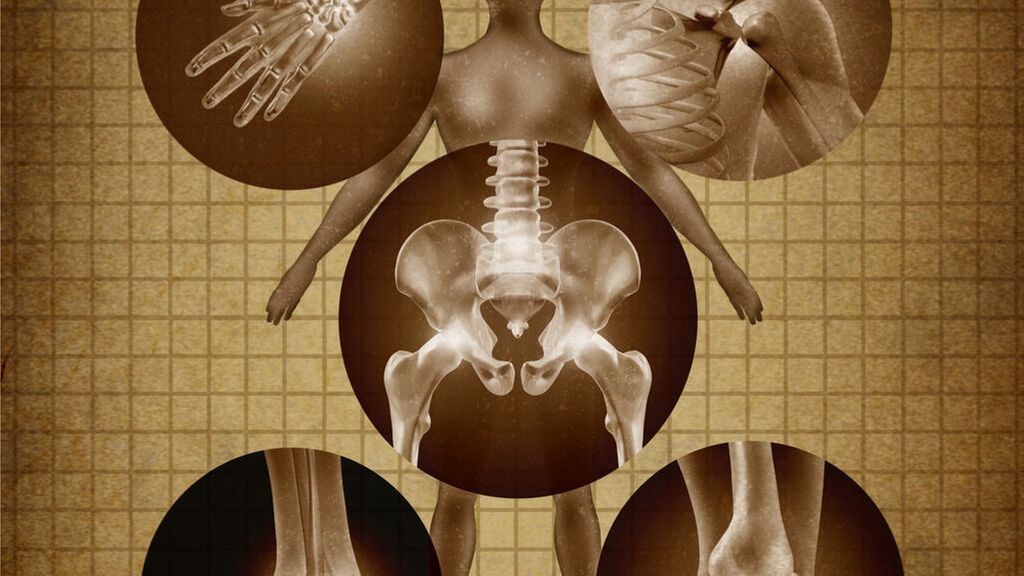

<p class="article-intro">Sport kann für die kindliche bzw. jugendliche Hüfte in der orthopädischen Praxis in zweierlei Hinsicht Bedeutung haben. Zum einen kann sportliche Überbelastung das wachsende Hüftgelenk schädigen, zum anderen besteht die Problematik der Einschätzung der sportlichen Belastbarkeit bei vorhandenen oder abgelaufenen Erkrankungen des kindlichen Hüftgelenks.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Viele Hüftgelenkserkrankungen des Kindes- und Jugendalters treten im Schulalter auf und fallen daher in einen sehr aktiven Lebensabschnitt, in dem auch Leistungssport beginnt, eine Rolle zu spielen. Dazu zählen unter anderem die angeborene Hüftdysplasie, die Coxitis fugax, der Morbus Legg-Calvé-Perthes, die Epiphysiolysis capitis femoris und Torsionsanomalien des proximalen Femurs bzw. Versionsanomalien des Acetabulums. Eine gezielte Anpassung der sportlichen Belastung ist in dieser Altersgruppe oft schwierig umzusetzen. Neben der Compliance spielt auch das soziale Umfeld eine wichtige Rolle. Bei Befreiungen vom Schulturnen kommt die Sorge vor einer schlechteren Beurteilung hinzu, bei Kindern und Jugendlichen, die im Leistungssport aktiv sind, herrscht häufig großer Druck seitens der Trainer und Eltern. Bei Erkrankungen des Hüftgelenks in dieser Altersgruppe muss die Anpassung der sportlichen Aktivität je nach Erkrankung, zeitlichem Verlauf und Behandlungsergebnis individuell erfolgen.<sup>1</sup></p> <h2>Hüftdysplasie</h2> <p>Durch das sonografische Neugeborenen- Screening (Hüftsonografie nach Graf) sind die Früherkennung von behandlungswürdigen Hüftgelenken mit dezentrierten oder gar luxierten Hüftköpfen und die Einleitung einer frühzeitigen Therapie Standard geworden. In Hinblick auf sportliche Be- bzw. Überlastung haben vor allem Restdysplasien Relevanz. Somit erklärt sich auch, dass jede behandelte Hüfte bis zum Wachstumsabschluss mit sogenannten Meilenstein- Röntgenuntersuchungen zu Gehbeginn, vor Schulbeginn, in der Pubertät und zu Wachstumsende nachkontrolliert werden muss. Neben einer insuffizienten Überdachung können auch Formveränderungen des Hüftkopfes als Folge von Hüftkopfnekrosen auftreten, die zu einer Beeinträchtigung der Gelenkskongruenz führen. Achsund Rotationsfehler, wie die typische Coxa valga et antetorta sind ebenfalls von Bedeutung. Diese begünstigen Instabilitäten, die lange asymptomatisch bleiben können und erst mit sekundären Schäden an Labrum oder Knorpel auffallen.<sup>2</sup><br /> In Hinblick auf die Sportfähigkeit sind demnach die Anamnese und die Kontrolle des Behandlungsergebnisses entscheidend. Erfolgreich behandelte Hüften mit unauffälligem radiologischem Verlauf während des Wachstums sind als gesund und uneingeschränkt belastbar zu betrachten. Sind Restdysplasien vorhanden, ist das Auftreten von Beschwerden immer ein Alarmzeichen. Hier ist eine weitergehende Abklärung notwendig. Neben der konventionellen Röntgenuntersuchung, welche die Pfannenmorphologie und Gelenkskongruenz beurteilt, hat auch das MRT im Kindesund Jugendalter heute einen fixen Stellenwert. Hier sind vor allem die Früherkennung von Knorpel- und Labrumschäden und Formveränderungen des proximalen Femurs (Beurteilung des Schenkelhalsoffsets mit radiären Rekonstruktionen) von Bedeutung. Natürlich muss hier auch das Patientenalter berücksichtigt werden. Meist sind Jugendliche betroffen, denen solche Untersuchungen bereits zugemutet werden können. Das Wachstum des Acetabulums ist mit 13–14 Jahren abgeschlossen. Mit Erreichen eines höheren Körpergewichts und einer entsprechenden Muskelmasse werden sportbedingte Überlastungsbeschwerden relevant.<sup>3</sup><br /> Die Beurteilung der Pfannenmorphologie erfolgt in erster Linie am Nativröntgen. Wesentlich ist auch die Beurteilung des Rotationsprofils. Klinisch ist die Beurteilung der Schenkelhalstorsion in Bauchlage häufig schon ausreichend. Werden hier Auffälligkeiten festgestellt, wird eine Beurteilung mit Rotations-MRT der unteren Extremität empfohlen. Bei Kindern und Jugendlichen sollte auf ein Rotations-CT oder die klassischen Müller-Rippstein-Aufnahmen zur Beurteilung der Schenkelhalstorsion aus strahlenhygienischen Gründen verzichtet werden.<br /> Stellt sich im Rahmen der oben genannten Abklärung eine klinisch relevante Hüftdysplasie heraus, muss die sportliche Belastung so weit reduziert werden, dass eine Schmerzreduktion eintritt. Insbesondere Leistungssport mit hoher Hüftgelenksbelastung (Laufsport, Fußball, Handball, Eishockey, Kampfsport) sind bei Hüftgelenksdysplasie nicht geeignet. Liegt eine hochgradige Dysplasie vor bzw. sind Beschwerden bereits bei geringen Belastungen vorhanden, muss eine operative Korrektur erwogen werden. In der Altersgruppe der Kinder, die regelmäßig sportlich aktiv sind oder bereits zielgerichtet trainieren, kommen im Wesentlichen pfannenreorientierende Eingriffe infrage. Die Tripelosteotomie ist ab ca. 8 Jahren der Goldstandard für eine Wiederherstellung der Hüftkopfüberdachung (Abb. 1). Nach Verschluss der Y-Fuge sollte der periacetabulären Beckenosteotomie nach Ganz der Vorzug gegeben werden, da hier der innere Beckenring erhalten bleibt und eine größere Primärstabilität und raschere knöcherne Konsolidierung erzielt werden. Die postoperative Rehabilitation beansprucht bis zur vollständigen Wiederherstellung der Gelenksfunktion bis zu ein Jahr. Strenge Entlastung mit Bodenkontakt ist 6 Wochen lang indiziert, danach wird die Belastung gesteigert. Der aktive Muskelaufbau und der Beginn leichter sportlicher Belastung können nach etwa 3 Monaten erfolgen. Eine uneingeschränkte sportliche Belastung ist erst nach knöchernem Durchbau und vollständigem Muskelaufbau durch gezielte Physiotherapie zu empfehlen. Sollten Restbeschwerden vorhanden sein, ist die sportliche Aktivität anzupassen und eine Teilturnbefreiung sinnvoll. Besonders belastend sind Langstreckenlauf, Eislaufen, Schifahren und Kontaktsportarten (Fußball, Kampfsport, Handball). Radfahren, Schwimmen, Gymnastik sind schonender für das Hüftgelenk (Tab. 1).<sup>4</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s19_abb1.jpg" alt="" width="550" height="627" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s18_tab1.jpg" alt="" width="550" height="168" /></p> <h2>Morbus Perthes</h2> <p>Auch der Morbus Perthes, eine Durchblutungsstörung der Hüfte, die zu einer aseptischen Hüftkopfnekrose führt, tritt in einem Alter auf, in dem die Kinder sehr aktiv sind. Buben sind viermal häufiger betroffen. Der Altersgipfel liegt zwischen 4 und 10 Jahren. Je älter das Kind bei Erkrankungsbeginn ist, desto schlechter ist die Prognose. Hinzu kommt die lange Krankheitsdauer zwischen 2 und 4 Jahren. Dies bedeutet eine erhebliche Beeinträchtigung der Kinder auch in sozialer Hinsicht durch oft jahrelangen Ausschluss von Sport und Freizeit mit Altersgenossen.<br /> Historisch wurde der Morbus Perthes mit Entlastungs- und Abduktionsorthesen und Rollstuhlmobilisierung behandelt. Heute haben diese Therapieformen eine geringe Akzeptanz. Die Entlastung des Gelenks wird nur noch in schmerzhaften Phasen empfohlen. Dies ist meist eher zu Erkrankungsbeginn der Fall. Die normale Alltagsbelastung kann bei Beschwerderückgang uneingeschränkt erlaubt werden. Laufsport, Stop-and-go-Sportarten und Kontaktsportarten sind in der aktiven Krankheitsphase nicht zu empfehlen, während Schwimmen, Radfahren oder Gymnastik möglich sind. Eine Befreiung vom Turnunterricht ist je nach Beschwerden komplett oder teilweise sinnvoll.<br /> Der wichtigste Pfeiler der konservativen Therapie des Morbus Perthes ist die Physiotherapie mit dem Therapieziel, ein gutes „Containment“ zu erreichen. Der Erhalt der Beweglichkeit, insbesondere der Abduktionsfähigkeit, und das Vermeiden einer Adduktorenverkürzung stehen im Vordergrund. Die Übungen sollten in den Tagesablauf fix eingebaut werden und unter Anleitung von Therapeuten gemeinsam mit den Eltern selbstständig durchgeführt werden. Es bleibt jedoch kontroversiell, wie viel Belastung in welchem Stadium der Erkrankung das Endergebnis der Behandlung und damit die Hüftkopfform beeinflusst. Quantitative Daten zur Belastung des kindlichen Hüftgelenks im Alltag oder Sport existieren nicht.<br /> Bei Erwachsenen übernimmt das Hüftgelenk das bis zu 2,5-Fache des Körpergewichts und beim Laufen erhöht sich dieser Wert auf das 5-Fache. Bei Kindern liegt eine wesentlich höhere Schrittfrequenz vor, die sich ebenfalls in einer Mehrbelastung des Gelenks niederschlagen könnte.<sup>5</sup><br /> Bei Lateralisierungstendenz des Kopfes in der Kondensations- oder Fragmentationsphase ist die Indikation zur Operation zu stellen. Dabei stehen die Korrektureingriffe auf der femoralen Seite mit der klassischen intertrochantären varisiserenden Osteotomie (IVO) jenen an der acetabulären Seite gegenüber. Hier werden die Salter- Osteotomie und die Tripel-Beckenosteotomie angewendet. Femur- und Beckenosteotomie können auch kombiniert werden („Super containment“-Operation). Die Rehabilitation nach Beckenosteotomie erfolgt mit teilentlastender Mobilisierung für 6 Wochen. Sportbeginn ist frühestens nach 3 Monaten möglich. Winkelstabile proximale Femurplatten können früher schmerzadaptiert vollbelastet werden.<br /> Folgeerscheinungen eines inkongruenten Gelenks sind Impingement-Situationen, aber auch Instabilitäten. Die Sportfähigkeit und Belastbarkeit nach einem Morbus Perthes sind individuell festzulegen. Morphologisch gute Ergebnisse ohne klinische Beschwerden können als uneingeschränkt belastbar gelten. Ausgeprägtere Deformitäten müssen langfristig radiologisch und klinisch kontrolliert werden, um die Entwicklung von Folgeschäden an Knorpel und Labrum früh zu erkennen. Bei Auftreten von klinischen Beschwerden und signifikanter Bewegunsgeinschränkung ist die sportliche Belastung zu reduzieren und eventuelle chirurgische Maßnahmen sind einer Anpassung des Aktivitätslevels gegenüberzustellen. Auch eine eventuelle Beinlängendifferenz muss beobachtet werden und mit einem Schuhausgleich oder einer Epiphysiodese der kniegelenksnahen Wachstumsfugen der Gegenseite behandelt werden. Fallweise sind auch revalgisierende proximale Femurosteotomien zur Verbesserung der biomechanischen Situation notwendig.</p> <h2>Epiphysiolysis capitis femoris</h2> <p>Die Epiphysiolysis capitis femoris (ECF) oder englisch „slipped capital femoral epiphysis“ (SCFE) ist die häufigste Hüftgelenkserkrankung in der Altersgruppe der Jugendlichen. Buben sind etwa zweimal so häufig betroffen wie Mädchen. Zur Pathogenese gibt es variable Theorien. Ein hormonelles Ungleichgewicht spielt in jedem Fall eine Rolle, dies spiegelt sich im Altersgipfel (10–14 Jahre) wider. Häufig handelt es sich um adipöse Jugendliche.<br /> Biomechanische Faktoren spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Sportliche Überlastung kann eine ECF auslösen. Rezent werden auch bestimmte Hüftmorphologietypen als besonders empfänglich für eine ECF diskutiert. Hier spielen vor allem die Torsionsverhältnisse eine Rolle. Eine reduzierte Anteversion des Schenkelhalses, insbesondere bei gleichzeitiger Retroversion des Acetabulums („cross-over sign“ im Beckenübersichtsröntgen), ist besonders ungünstig. Nicht zuletzt werden auch Sportarten wie Fußball oder Eishockey, wenn sie während des Wachstums intensiv ausgeübt werden, als begünstigend diskutiert.<sup>6</sup> Besonders gehäuft ist hier der pathomorphologische Typ der „tilt deformity“ oder „pistol grip deformity“ zu finden, der als Folge einer chronischen ECF interpretiert werden kann und zu einer CAM-Deformität führt.<sup>7</sup><br /> Die Epiphysiolyse kommt durch das Reißen des perichondralen Ringes zustande, der bei Adoleszenten dünner ist als beim Kind. Wenn die Scherkräfte entsprechend hoch sind, kommt es zum Abrutschen der proximalen Femurepiphyse, wobei der Kopf im Acetabulum verbleibt und sich der Schenkelhals nach ventral, lateral und kranial bewegt. Umgekehrt entsteht dadurch das Bild der nach kaudal, medial und dorsal abgeglittenen Epiphyse, was in erster Linie im axialen Hüftröntgen (Lauenstein-Aufnahme) sichtbar wird Jedenfalls ist es obligat, Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen durchzuführen, außerdem werden immer beide Seiten untersucht (Vergleich mit der Gegenseite und Ausschluss einer bilateralen ECF, Abb. 2a, b). Wenn möglich, ist heute auch eine ergänzende MRT-Diagnostik zu empfehlen. Hier kann die Durchblutung des Hüftkopfes präoperativ beurteilt werden; dies ist vor allem bei hochgradigem Abrutsch sinnvoll. Durch eine radiäre Rekonstruktion kann auch die Kopfform detaillierter dargestellt und das Ausmaß des Abrutsches besser beurteilt werden. Die axiale Röntgenaufnahme ist aufgrund der Schmerzhaftigkeit nicht immer ideal durchführbar und nicht selten lässt sich im MRT ein wesentlich stärkerer Abrutschwinkel feststellen, als er anhand des Röntgens zu vermuten wäre (Abb. 2c). Dies ist für die Therapieentscheidung nicht unerheblich, da die Tendenz zur offenen Reposition der Epiphyse auch bei mittelgradigen Abrutschwinkeln zunimmt und das Einschätzen der Hüftkopfdeformität bei der Wahl des OP-Verfahrens (offene Reposition vs. In-situ-Pinning) entscheidend ist.<br /> Auch für die Beurteilung der Verlaufsform des Abrutsches (akut oder chronisch) kann das MRT ergänzende Informationen liefern. Das Vorhandensein eines Kallus deutet auf einen schleichenden Verlauf hin, bei dem bereits der Remodellierungsprozess im Gange ist, während die Epiphyse bei der akuten Verlaufsform meist vollständig abgelöst ist. Bei Sportverletzungen mit plötzlicher Bewegungseinschränkung des Hüftgelenks ist bei Jugendlichen daher immer an die ECF zu denken. Die Schmerzlokalisation wird häufig nicht direkt im Hüftgelenk, sondern im Oberschenkel oder gar Kniegelenk angegeben.<br /> Die Behandlung richtet sich nach mehreren Gesichtspunkten. Grundsätzlich ist sie chirurgisch. Zum einen ist der Schweregrad des Abrutsches für die Verfahrenswahl entscheidend, zum anderen ist die Stabilität ein wichtiger Faktor. Hochgradige Abrutschformen sind meist akut und instabil. Hier gilt inzwischen die offene Reposition mit der Technik der modifizierten Dunn-Osteotomie als die Therapie der Wahl (Abb. 2d). Diese Operation sollte jedoch an Zentren durchgeführt werden, die über die notwendige Expertise verfügen. Bei geringen Abrutschformen (< 30°) hat die In-situ-Fixierung weiterhin ihren Stellenwert. Vor allem bei jüngeren Patienten besteht ein Remodellierungspotenzial, das die Restdeformität ausgleichen kann. Da jedoch auch nachgewiesen wurde, dass bereits ein geringer Abrutsch signifikante CAM-Deformitäten verursacht, sind diese Patienten engmaschig zu kontrollieren und gegebenenfalls ist eine sekundäre Behandlung des CAM-Impingements zu indizieren. Nicht vergessen darf die Abklärung der kontralateralen Seite. Das prophylaktische Pinnen der kontralateralen Seite ist weiterhin die Standardempfehlung, insbesondere bei adipösen Patienten.<br /> Hinsichtlich Belastbarkeit und Sportfähigkeit ist in erster Linie die Stabilität entscheidend. Eine frisch diagnostizierte Epiphysiolyse bedarf einer sofortigen Entlastung mit Bettruhe bis zur Behandlung. Im Falle einer Transfixierung ist die Belastbarkeit auch vom Verfahren abhängig. Schrauben gelten als stabiler als Kirschnerdrähte. Mit der Schraube wird de facto eine Epiphysiodese erzielt, die im radiologischen Verlauf zu beobachten ist. Die uneingeschränkte Belastung ist erst nach Verödung der Fuge möglich. Glatte Bohrdrähte ermöglichen ein gewisses Restwachstum. Solange die Fuge offen ist, sind Belastungsspitzen (Laufen, Springen, Kontaktsport) nicht erlaubt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Drähte durch das fortbestehende Wachstum zu kurz werden können und eventuell neu gesetzt werden müssen. Letztendlich ist die Situation erst nach Verschluss der Epiphysenfuge als komplett stabil zu betrachten.<br /> Bei invasiveren Operationsverfahren wie der offenen Reposition mit modifizierter Dunn-Osteotomie wird üblicherweise eine Schraubenosteosynthese, manchmal in Kombination mit K-Drähten, durchgeführt. Hinzu kommt die Trochanter-Flip- Osteotomie, die im Rahmen des Zuganges zum Hüftgelenk notwendig ist und mit Schrauben refixiert wird. Eine mindestens 6-wöchige Entlastung mit Bodenkontakt ist notwendig. Passives Beüben des Gelenks ist wichtig, um den Bewegungsumfang zu erhalten und Kapselverklebungen zu vermeiden. Danach kann bei radiologisch unauffälligem Verlauf die Belastung gesteigert werden. Gehen ohne Stützkrücken ist meist nach 12 Wochen möglich. Sport (bis auf Radfahren oder Schwimmen) ist erst erlaubt, wenn die Osteosynthese im Epiphysenbereich knöchern überbaut ist. Im Rahmen der radiologischen Verlaufskontrollen ist vor allem auf die mögliche Komplikation einer Hüftkopfnekrose zu achten. Das Risiko ist vor allem während der ersten 6 Monate hoch. So lange sollte kein Sport ausgeübt werden. Die endgültige Sportfähigkeit ist unabhängig vom Behandlungsverfahren erst nach abgeschlossenem Remodelling möglich.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_jatros_ortho_1902_s20_abb2.jpg" alt="" width="550" height="647" /></p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Kinder mit bekannter Hüftdysplasie sind zu den empfohlenen Zeitpunkten klinisch und radiologisch zu kontrollieren, um Rest- oder Rezidivdysplasien nicht zu verpassen. Sportliche Überlastung kann bei solchen Gelenken Schäden verursachen und das Risiko einer Sekundärarthrose erhöhen.<br /> Der Morbus Perthes bedeutet durch seinen oft jahrelangen Verlauf einen erheblichen Eingriff in das sportliche Aktivitätsniveau. Das richtige Gleichgewicht zwischen Aktivitätserhalt und Schonung ist wichtig, um die Kinder nicht aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen.<br /> Die Epiphysiolysis capitis femoris bedarf immer einer chirurgischen Therapie. Ziel sind die möglichst anatomische Rekonstruktion und somit ein voll belastbares Gelenk. Hier ist insbesondere auf Restdeformitäten (CAM-Impingement) zu achten.<br /> Nach sämtlichen rekonstruktiven Operationen des Hüftgelenks ist die Belastung der Stabilität der Rekonstruktion und der Knochenregeneration anzupassen. In den meisten Fällen sind 6 Wochen Teilentlastung, gefolgt von einem schrittweisen Belastungsaufbau und kontrolliertem Sportbeginn nach 12 Wochen, die Regel. Teilturnbefreiungen können über einen längeren Zeitraum sinnvoll sein.<br /> Die Verlaufsbeobachtung bis zum Wachstumsabschluss ist essenziell, um Sekundärdeformitäten des Hüftkopfes und des Acetabulums zu diagnostizieren und gegebenenfalls behandeln zu können. Ziel ist die Vermeidung der Sekundärarthrose.</p> </div></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Chiari C: Sport bei Hüftgelenkserkrankungen des Kindes und Jugendalters. Sports Orthop Traumatol 2018; 34: 353- 61 <strong>2</strong> Clohisy JC et al.: Incidence and characteristics of femoral deformities in the dysplastic hip. Clin Orthop Relat Res 2009: 467: 128-34 <strong>3</strong> Stelzeneder D et al.: Patterns of joint damage seen on MRI in early hip osteoarthritis due to structural hip deformities. Osteoarthritis Cartilage 2012; 20: 661-9 <strong>4</strong> Thielemann F: Hüftgelenk und Becken. In: H. Schmitt (Ed.): Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2014 <strong>5</strong> Kim HK: Legg-Calve-Perthes disease: etiology, pathogenesis, and biology. J Pediatr Orthop 2011; 31: 141-6 <strong>6</strong> Nepple JJ et al.: What is the association between sports participation and the development of proximal femoral cam deformity? A systematic review and meta-analysis. Am J Sports Med 2015; 43: 2833-40 <strong>7</strong> Anwander H et al.: Influence of evolution on cam deformity and its impact on biomechanics of the human hip joint. J Orthop Res 2018; doi: 10.1002/jor.23863. [Epub ahead of print]</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...