Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Autor:innen:

Dr. P. Kaiser2

Dr. Stefan Benedikt1

Dr. Simone Bode1

Prof. Dr. Nicola Borisch1

Univ.- Prof. Dr. Rohit Arora1

1 Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie Innsbruck

2 Sportklinik St. Anton

Korrespondierender Autor:

Univ.-Prof. Dr. Rohit Arora

E-Mail: rohit.arora@i-med.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. Ellenbogengelenks betroffen. Durch die spezifische Symptomatik kann eine verlässliche Diagnose zumeist klinisch gestellt werden, wobei unterschiedliche Provokationstests zur Anwendung kommen. Die Behandlung erfolgt in der Regel konservativ, nur in schwerwiegenden, therapieresistenten Fällen wird eine Operation notwendig.

Die Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität sind die häufigsten peripheren Kompressionssyndrome des Menschen überhaupt, allen voran das Karpaltunnelsyndrom (KTS), dessen Inzidenz mit etwa 300/100000 (0,3%) angegeben wird, gefolgt vom Kubitaltunnelsyndrom (KuTS) mit 21/100000 (0,02%). Die übrigen Kompressionssyndrome des N. medianus und des N. ulnaris sind deutlich seltener, wie auch die Inzidenz von Kompressionen des N. radialis im Supinatortunnel von etwa 0,003%–0,03%.

Die Diagnosestellung erfolgt überwiegend klinisch, da Beschwerdebild und klinischer Befund zumeist sehr typisch sind. Die Elektrophysiologie objektiviert die Verdachtsdiagnose und hilft, die Höhe der Läsion und den Schweregrad zu lokalisieren. Bildgebende Verfahren spielen bei der Diagnosestellung eine untergeordnete Rolle, können aber die Kompressionsstelle in vielen Fällen darstellen.

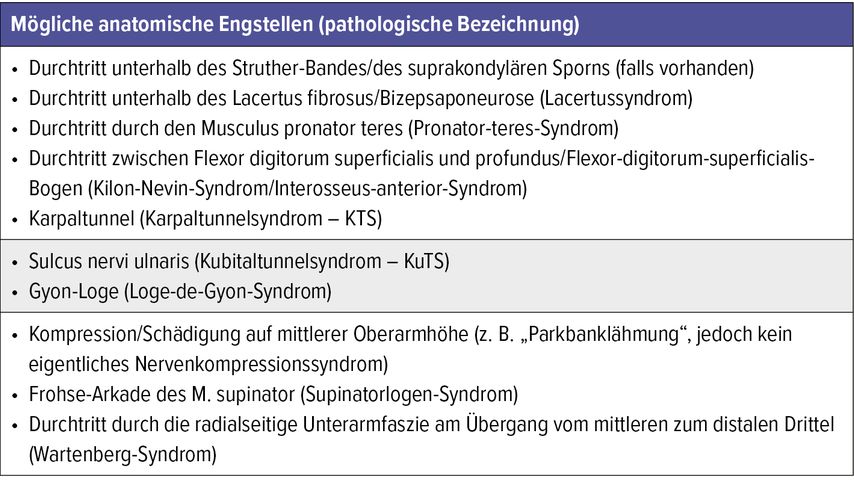

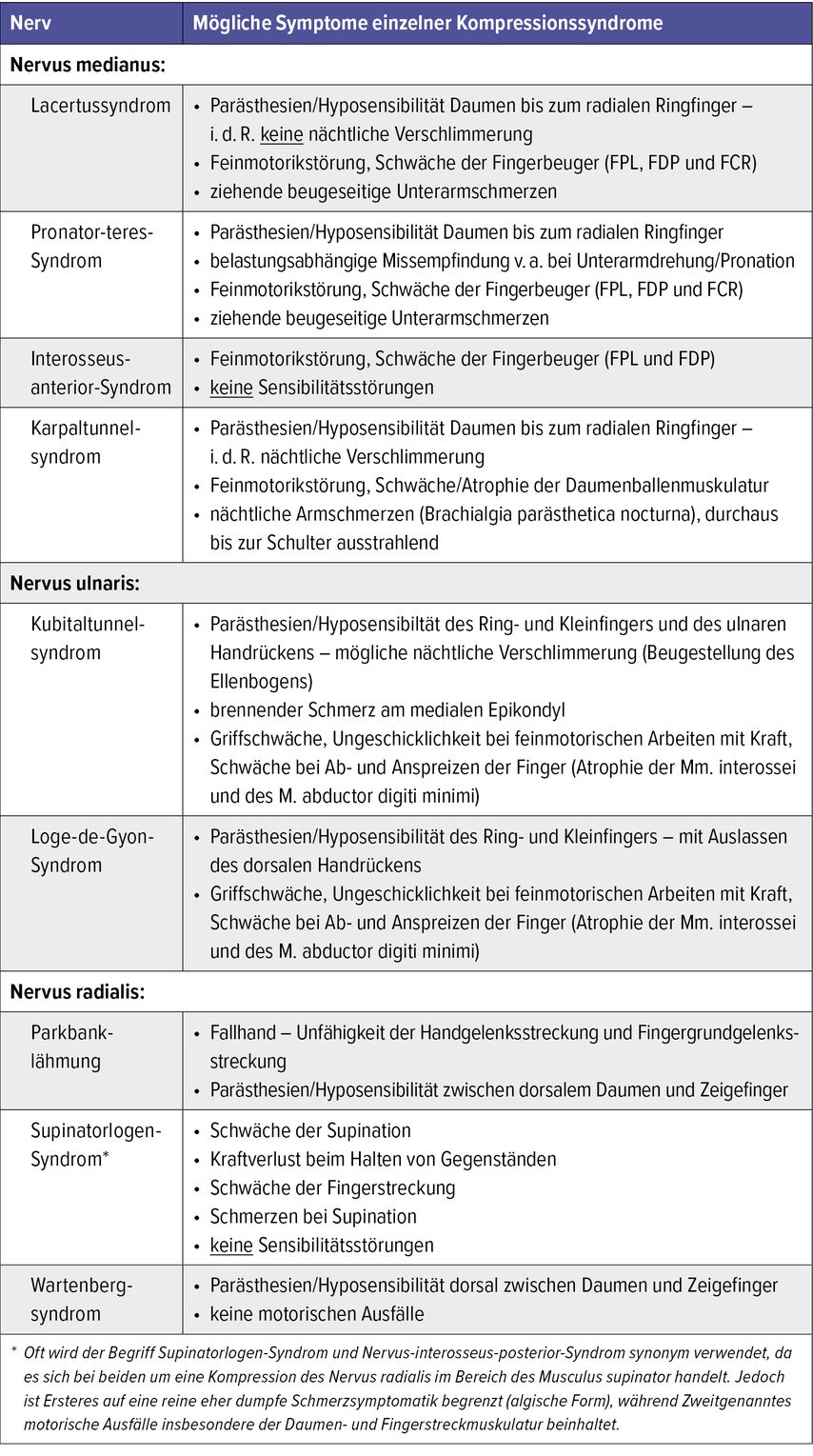

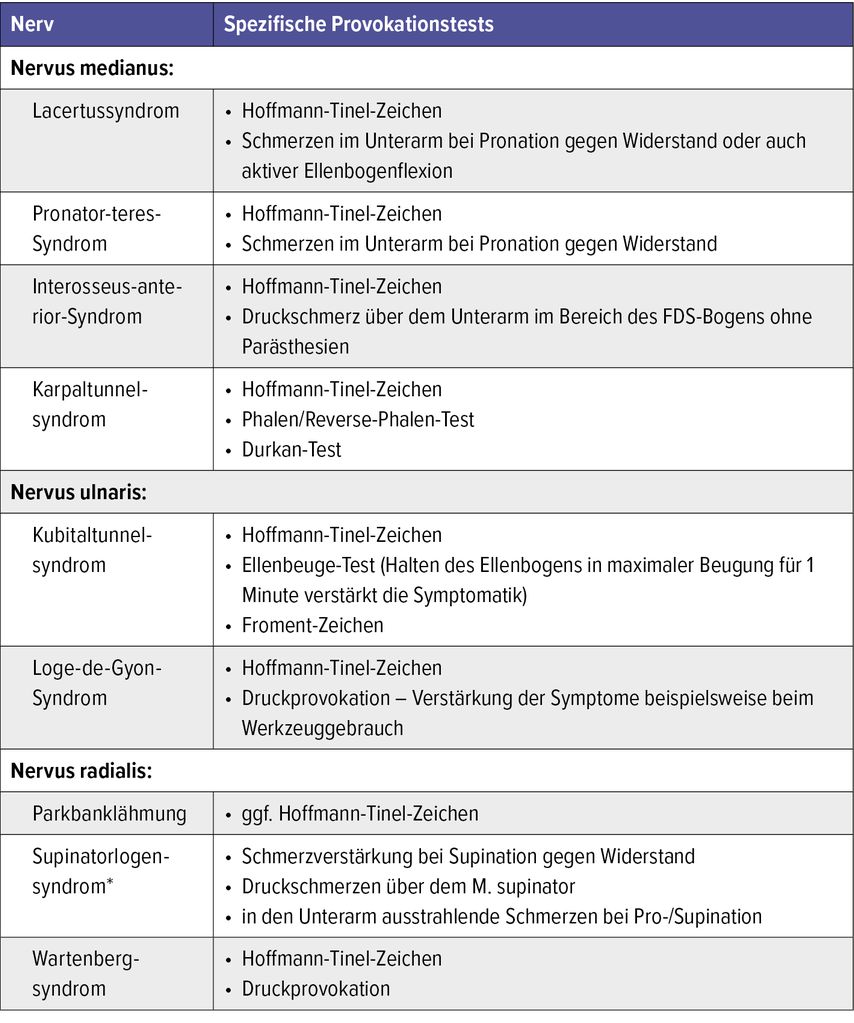

Nervus medianus, Nervus ulnaris und Nervus radialis haben einen spezifischen anatomischen Verlauf und passieren auf ihrem Weg vom Plexus cervicalis nach distal anatomische Engpässe, die Prädilektionsstellen für eine Kompression darstellen (Tab. 1). Typische Symptome sind Schmerzen mit Ausstrahlung in das autonome Versorgungsgebiet des jeweiligen Nervs, Missempfindungen (insbesondere nachts) wie Kribbelparästhesien, Taubheitsgefühle sowie mögliche motorische Ausfälle wie Kraftverlust oder Feinmotorikstörungen (Tab. 2). Spezifische Symptome der einzelnen Nervenkompressionssyndrome sind abhängig von der Kompressionsstelle, sodass naturgemäß spezifische Provokationstests existieren (Tab. 3). Ein sehr wichtiger, bei nahezu allen Nervenkompressionssyndromen anwendbarer Test ist das Hoffmann-Tinel-Zeichen. Hierbei wird der betroffene Nerv in Läsionshöhe beklopft, wodurch es im positiven Fall zu einer Missempfindung oder elektrisierenden Schmerzen im jeweiligen Nervenversorgungsgebiet kommt.

Zusätzlich zu den in Tabelle 3 genannten Tests gibt es den Scratch-Collapse-Test, bei welchem durch lokale Reizung des betroffenen Nervs eine kurzzeitige Schwäche der Außenrotation ausgelöst wird. Bei dem Test sitzt der/die Patient:in mit in 90° flektiertem Ellenbogen und Handgelenksneutralstellung. Nun führt der/die Patient:in eine Außenrotation des Unterarmes gegen Widerstand aus. Darauffolgend „streicht“ oder „kratzt“ der Arzt/die Ärztin über die vermutete Kompressionsstelle und es erfolgt eine Wiederholung des Außenrotationswiderstandstests. Ein kurzzeitiger Kraftverlust bzw. ein Kollabieren auf der betroffenen Seite wird als positives Ergebnis gewertet. Der Test zeigt eine stark variable Sensitivität von 10–90%, jedoch in der Regel hohe Spezifität über 80–99% für das KTS und KuTS.

Aus eigener Erfahrung benötigt dieser Test ausreichend Training zur genauen Beurteilung, da er mit einer subjektiven Interpretation und hoher Interobservervarianz einhergeht. Der Vorteil dieses Tests ist, dass die Kompressionshöhe beurteilt werden kann und beispielsweise mittels Ethylchloridspray Mehretagenkompressionen diagnostiziert werden können.

Elektrophysiologie und Bildgebung

Zusätzlich zur Anamnese und klinischen Untersuchung ist eine elektrophysiologische und/oder sonografische Beurteilung des betroffenen Nervs zentraler Bestandteil der Diagnostik. Zwar kann eine Röntgenabklärung standardmäßig durchgeführt werden, jedoch sieht man selten ossäre Ursachen für eine Kompression (z.B. eine fehlverheilte Radiusfraktur mit erhöhtem dorsalem Tilt beim KTS oder ein suprakondylärer Sporn medial am distalen Humerus).

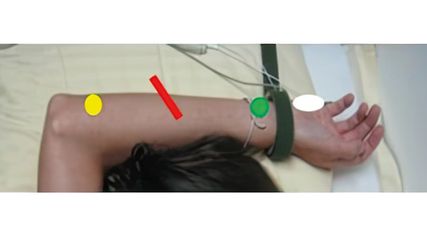

Das Ziel der elektrophysiologischen Diagnostik besteht darin, die Lokalisation des Schadens, den Typ der Schädigung (Neuropraxie, Demyeliniesierung, axonale Degeneration) sowie den Schweregrad abzuschätzen. Hierfür werden unter anderem die Nervenleitgeschwindigkeit und die distale Latenz gemessen, sie sind je nach Kompressionsstelle besser oder schlechter zu verwerten. Für das KTS gilt eine gute Anwendbarkeit und Verwertbarkeit mit hoher Sensitivität und Spezifität, wohingegen die Untersuchung beispielsweise beim Pronator-teres-Syndrom aufgrund der sehr niedrigen Sensitivität selten Aufschluss bietet. Beim KTS können eine reduzierte sensible Nervenleitgeschwindigkeit von <45m/s im Karpalkanal und eine verlängerte distale motorische Latenz von ≥4,2ms als pathologisch und diagnosesichernd angesehen werden. Für das KuTS gelten eine Nervenleitgeschwindigkeit im Sulcus von <49m/s oder eine Differenz zwischen dem Oberarm- und Unterarmsegment von >10m/s als pathologisch.

Zusätzlich oder auch als Alternative zur elektrophysiologischen Abklärung bietet sich die Ultraschalluntersuchung an. Hierbei kann einerseits die Querschnittsfläche im transversalen Bild gemessen werden und andererseits ein Kalibersprung der Nervendicke auf Kompressionshöhe im longitudinalen Bild gesehen werden. Beim KTS gilt je nach Studie eine Querschnittsfläche >12 oder 14mm2 als pathologisch, wohingegen eine Querschnittsfläche von <8mm2 als sicheres Ausschlusskriterium für ein KTS angesehen werden kann. Die „Wrist-to-forearm ratio“, sprich der Quotient zwischen den jeweiligen Querschnittsflächen des Nervs auf Handgelenkshöhe und dem Unterarm, erhöht die Genauigkeit. Hierbei zeigt ein Wert von ≥1,4 eine Sensitivität von 100%. Obwohl nicht erschöpfend untersucht, erscheint ein ähnlicher Cut-off-Wert für andere Nervenkompressionssyndrome ebenso logisch und anwendbar. Für das KuTS wird eine Querschnittsfläche von >10mm2 bzw. ein Quotient von ≥1,4–1,5 als pathologisch gewertet. Zusätzlich bietet der Ultraschall die Möglichkeit, etwaige Raumforderungen wie Ganglien, Sehnenscheidenverdickungen oder andere Ursachen einer sekundären Nervenkompression darzustellen. Ähnliches ist im Einzelfall auch mit der MRT-Abklärung möglich, gilt jedoch selten als Standardwerkzeug in der Diagnostik.

Konservative Therapie

Außer in bereits schwerwiegenden Fällen wird initial eine konservative Therapie eingeleitet. Hierbei existiert eine gute Evidenz für die Anwendung von Nachtlagerungsschienen beim KTS, Infiltration von Kortison oder Eigenblut, ergotherapeutischen Übungen samt Nervengleitübungen, extrakorporaler Stoßwellentherapie und Ultraschalltherapie. Eine additive Wirkung zeigten die Kinesiotapeanlage, Akupunktur und Schröpftherapie. Interessanterweise zeigte die Stoßwellentherapie (welche eher selten angeboten wird und ein niedriges Nebenwirkungsprofil aufweist) eine deutlich bessere Wirkung als die häufig empfohlene Kortisoninfiltration beim KTS. Die selbstständige Applikation eines Kinesiotapes durch die Patient:innen in Kombination mit einer Nachtlagerungsorthese zeigte eine deutlichere Linderung der Symptome und Funktionsverbesserung als eine alleinige Nachtlagerungsorthese. Während beim KTS die Heilungsdauer bei konservativen Maßnahmen langwierig und mit einer hohen Rückfallquote einhergeht, zeigt eine proximale Kompression des Nervus medianus in 70% der Fälle eine gute Besserung durch konservative Maßnahmen samt Aktivitäts- und Arbeitsmodifikation. Die Heilungsrate nach konservativer Therapie bei jedem Nervenkompressionssyndrom ist sicherlich stets von der Dauer der bestehenden Symptome wie auch dem Schweregrad abhängig.

Operative Therapie

Bei Ausbleiben einer relevanten Besserung oder gar Aggravation wie auch in schwerwiegenden Fällen ist eine operative Nervendekompression unumgänglich. Hierbei werden die konstringierenden Strukturen durchtrennt, wodurch der Nerv wieder Platz bekommt, um sich zu erholen. Je nach Nerv, Lokalisation und Erfahrung des Operateurs/der Operateurin erfolgt die Operation entweder offen, endoskopisch oder sonografisch gezielt. Unabhängig von der Operationsmethode sind Erfolgsquoten von 70–90% für das KTS und andere Kompressionssymptome beschrieben. Die Erfolgsquote sowie die Heilungsdauer sind natürlich auch von der Dauer der Symptome und dem Schweregrad abhängig, wobei längere präoperative Langzeitsymptome eine längere postoperative Heilungsdauer benötigen. Beim Pronator-teres-Syndrom zeigten beispielweise 50% aller Patient:innen eine sofortige Besserung, wohingegen die anderen 50% >3 Monate bis zu 2 Jahre bis zur Besserung benötigten. Ein weiteres Beispiel einer 4 Jahre bestehenden FPL-Paralyse beim Interosseus-anterior-Syndrom zeigte eine komplette Erholung 5 Wochen nach Neurolyse.

Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit ist insbesondere von der Invasivität des Eingriffs wie auch der Arbeitstätigkeit abhängig. Betrachtet man das KTS, konnten Büroangestellte („white-collar workers“) bereits nach 1 Tag wieder arbeiten gehen, wohingegen diejenigen, die manuelle Arbeiten durchführten („blue-collar workers“) nach 2 Wochen wieder zur Arbeit gingen. Weiters benötigt eine offene KTS-Spaltung etwa 2–3 Wochen bis zum „return to work“, wohingegen diese Zeitspanne beim endoskopischen wie auch beim sonografisch gezielten Eingriff mit etwa 4–5 Tagen deutlich kürzer ist. Rezidive nach KTS- und KuTS-Spaltung kommen in bis zu 25% vor. Hierbei haben sich zur erneuten Dekompression Zusatzeingriffe wie die Lappendeckung beim KTS (z.B. Hypothenar-Fettlappen, Becker-Faszienlappen oder Wulle-Synoviallappen) sowie auch die subkutane oder submuskuläre Nervus-ulnaris-Verlagerung beim KuTS etabliert. Eine Vorverlagerung des Nervus ulnaris wird heutzutage eher in der Revisionschirurgie angewendet, falls keine Besserung nach einer alleinigen Dekompression eintritt. Eine wichtige Indikation für eine primäre Verlagerung ist ein luxierender/subluxierender Nerv („snapping nerve“). Hierbei springt der Nerv bei Flexion des Ellenbogens über den Epikondylus und kann durch die rezidivierende Reizung Beschwerden verursachen. Dies kann sehr gut mit Ultraschall diagnostiziert werden, und eine Differenzierung zum „snapping triceps“ kann durchgeführt werden, bei dem ein Trizepssehnenanteil über den Epikondylus springt. Weitere Indikationen für eine Dekompression mit KuTS-Symptomatik und möglicher Vorverlagerung sind eine relevante knöcherne Struktur im Sulcus nervi ulnaris oder Deformität (z.B. posttraumatischer Cubitus valgus) sowie ausgeprägte entzündliche und narbige Veränderungen im Nervenverlauf.

Naturgemäß können bei jeder Operation Komplikationen auftreten, zu denen in erster Linie inkomplette Spaltungen, Nerven-, Sehnen- und Gefäßverletzungen sowie Blutungen/Hämatome und sehr selten Wundheilungsstörungen und Infektionen zählen. Operateur:innen sollten die Anatomie und mögliche anatomische Varianten vor jedem Eingriff kennen, um das Risiko möglicher struktureller Verletzungen zu minimieren. So ist es zum Beispiel bei der Karpaltunnelspaltung sehr wichtig, vor dem Eingriff ggf. Kenntnis vom Vorliegen einer möglichen hohen Teilung des Nervus medianus (Nervus bifidus), eines ulnarseitig abgehenden motorischen rekurrenten Thenarastes, einer kreuzenden A. ulnaris oder eines Berrettini-Astes zu haben.

Zusammenfassung

Nervenkompressionssyndrome an der oberen Extremität können den Nervus medianus, den Nervus ulnaris und den Nervus radialis an unterschiedlichen anatomisch prädisponierten Stellen betreffen. Zusätzlich zur Anamnese und klinischen Diagnostik samt Hoffmann-Tinel-Zeichen und Scratch-Collapse-Test haben sich die elektrophysiologische Untersuchung und die sonografische Nervendarstellung als diagnostische Mittel der Wahl etabliert.

In den meisten Fällen wird zunächst ein konservatives Therapieregime samt möglicher Modifikation von persönlichen Tätigkeiten, Orthesen, ergotherapeutischen Übungen, Infiltrationen und Stoßwellentherapien eingeleitet. In schwerwiegenden sowie therapieresistenten Fällen ist eine operative Versorgung samt Dekompression aller diagnostizierten Engstellen die Therapie der Wahl.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Neurologische Diagnostik und Abklärungsalgorithmus

Erworbene, insbesondere traumatische Nervenschäden stellen in der klinischen Praxis eine häufige und komplexe Herausforderung dar. Eine präzise Diagnose und Einschätzung des ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...