Romosozumab und Denosumab-Rebound

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Auf dem Programm des diesjährigen, virtuell durchgeführten Rheuma Top stand auch die Osteoporose. Die Referentin, KD Dr. med. Diana Frey, Universitätsspital Zürich, präsentierte neue Studienergebnisse.

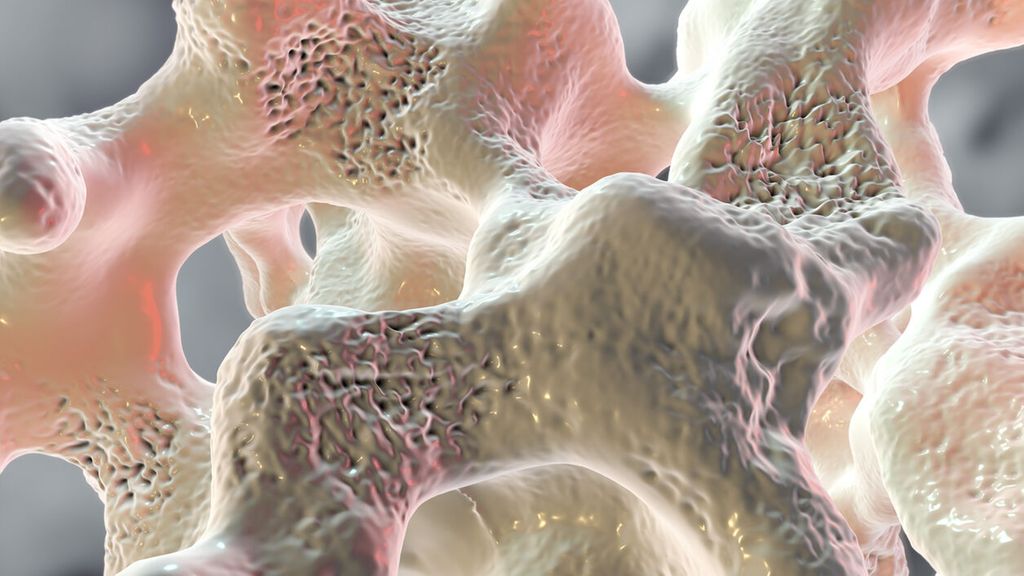

Die bisherige Palette der Osteoporosetherapeutika umfasst auf der einen Seite mit den Hormonen, den selektiven Östrogenrezeptormodulatoren, den Bisphosphonaten und dem RANKL-Inhibitor Denosumab antiresorptiv wirkende Optionen, auf der anderen Seite mit dem PTH-Analogon Teriparatid auch eine osteoanabol wirkende Substanz. Im ersten Teil ihres Referats stellte KD Dr. med. Diana Frey vom Universitätsspital Zürich mit dem monoklonalen Antikörper Romosozumab nun eine neue Option vor. Der Antikörper ist seit dem 1. Juli 2020 zur Behandlung einer schweren Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit einem hohen Frakturrisiko zugelassen (1x pro Monat subkutan für 12 Monate).

Antiresorptiv und osteoanabol

Romosozumab bindet und hemmt das Glykoprotein Sklerostin. Sklerostin wird hauptsächlich von reifen Osteozyten produziert und dient der Regulation des Knochenstoffwechsels. Die Hemmung von Sklerostin durch Romosozumab hat mehrere Effekte auf den Knochenstoffwechsel. Sie führt einerseits dazu, dass ruhende Osteoblasten (Saumzellen) aktiviert werden. Gleichzeitig wird die Knochenbildung in den Osteoblasten angeregt und Osteoblasten-Vorläuferzellen werden angelockt. Andererseits wird die Aktivität der Osteoklasten gebremst. Phase-II-Studien zeigten bei einer Behandlung mit Romosozumab entsprechende Veränderungen in den Spiegeln des Knochenaufbaumarkers P1NP (intaktes N-terminales Prokollagen Typ I) sowie des Resorptionsmarkers β-CTX (Beta-CrossLaps).1

«Damit gehört Romosozumab eigentlich in beide Kategorien: sowohl zu den osteoanabol als auch zu den antiresorptiv wirkenden Substanzen», erläuterte Dr. Frey.

Studien zeigten Reduktion des Frakturrisikos

Im Weiteren ging Dr. Frey auf einige Studien zu Romosozumab ein. Die beiden doppelblinden Studien FRAME und ARCH schlossen eine grosse Anzahl an nicht vorbehandelten postmenopausalen Frauen mit Osteoporose ein (7180 bzw. 4093).2,3 Sie wurden in FRAME für 12 Monate mit Romosozumab oder Placebo behandelt, gefolgt von einer Therapie mit Denosumab. In ARCH erhielten die Patientinnen für 12 Monate Romosozumab oder Alendronat, gefolgt von Alendronat.

In FRAME führte Romosozumab im Vergleich zu Placebo nach 12 Monaten zu einer signifikanten Reduktion des Risikos für neue Wirbelfrakturen (relative Risikoreduktion [RRR] 73%, p<0,001). Wurden die Patientinnen anschliessend für 12 Monate mit Denosumab behandelt, betrug die RRR nach insgesamt 24 Monaten seit Studienbeginn 75% (p<0,001). FRAME ergab zudem, dass die Knochendichte an der Lendenwirbelsäule unter Romosozumab innerhalb von 12 Monaten um 13,3% zunahm (Hüfte 6,8%). In der ARCH-Studie führte Romosozumab im Vergleich zu Alendronat nach 12 und 24 Monaten ebenfalls zu einer signifikanten Reduktion des Risikos für Wirbelfrakturen (RRR 37% bzw. 48%, p=0,003 bzw. p<0,001).

In der STRUCTURE-Studie wurde Romosozumab mit Teriparatid verglichen. Eingeschlossen waren mit Bisphosphonaten vorbehandelte Patientinnen (Alendronat im letzten Jahr vor Studienbeginn).4 Endpunkt war nicht das Frakturrisiko, sondern die Knochendichte an der Hüfte nach 12 Monaten. «Ich denke, dies ist eines der Probleme dieser Studie, wissen wir doch, dass Teriparatid nach 12 Monaten die Knochendichte an der Hüfte eher reduziert und sie erst später zunimmt», gab Dr. Frey zu bedenken. Die Auswertung der Studie zeigte denn auch eine Zunahme der Knochendichte an der Hüfte unter Romosozumab und eine Abnahme unter Teriparatid. «An der Lendenwirbelsäule nahm die Knochendichte in beiden Behandlungsarmen zu, unter Romosozumab etwas stärker als unter Teriparatid», ergänzte Frey. «Insgesamt zeigte Romosozumab in den Studien damit durchaus einen guten klinischen Effekt und wir können gespannt sein, was wir dann selbst beobachten werden.»

Aufgrund von kardiovaskulären Nebenwirkungen, die in der ARCH-Studie beobachtet wurden, ist Romosozumab bei Patientinnen mit Status nach Myokardinfarkt oder Schlaganfall kontraindiziert. «Bei Patientinnen mit entsprechenden Risikofaktoren ist es sicher sinnvoll, Nutzen und Risiken der Behandlung abzuwägen», so die Referentin. Fälle von Kieferosteonekrosen und atypischen Femurfrakturen wurden in den Studien nur vereinzelt beobachtet. «Ob es nach der Behandlung mit Romosozumab zu einem Rebound kommt, wissen wir noch nicht. Das β-CTX stieg in den Studien nach 12 Monaten wieder auf den Ausgangswert bzw. leicht darüber an. Es wird daher eine Nachbehandlung mit einem Antiresorptivum empfohlen.»

Rebound nach Denosumab

Um das Thema Rebound ging es auch im zweiten Teil des Vortrags von Dr. Frey, diesmal im Zusammenhang mit der Anwendung von Denosumab. «Wir kennen die gute Wirksamkeit von Denosumab, aber auch das Problem, dass es nach Stoppen der Therapie zu einem Anstieg der Knochenabbaumarker, zu einer schnellen Verminderung der Knochendichte und zu einem Anstieg des Risikos für Wirbelfrakturen kommt, Letzteres bereits 7 bis 20 Monate nach der letzten Injektion», beschrieb Dr. Frey die Situation. Bekannt sei jedoch nicht, ob die Therapiedauer einen Einfluss habe, ob es besondere Risikofaktoren oder schützende Faktoren gebe und ob durch eine anschliessende Bisphosphonattherapie ein Rebound verhindert werden könne. Eine retrospektive Analyse von 797 zufällig ausgewählten Denosumab-Patientinnen an 22 Schweizer Zentren untersuchte diese Fragestellungen. Die Resultate wurden am diesjährigen virtuellen World Congress of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases präsentiert.5

Dr. Frey stellte diese Arbeit im Anschluss etwas genauer vor: Die in die Analyse eingeschlossenen Patienten waren im Mittel 35 Monate mit Denosumab behandelt worden. Das Follow-up nach Stoppen der Therapie begann ab dem 6. Monat nach der letzten Injektion und dauerte im Mittel 28 Monate. Die Analyse der Daten ergab schliesslich, dass es bei 10,3% der Patientinnen zu einer Wirbelfraktur gekommen war, bei 70% davon war es gar mehr als eine Fraktur, im Mittel 12 Monate nach der letzten Injektion. «Es konnte gezeigt werden, dass Frauen mit Wirbelfrakturen in der Vorgeschichte ein signifikant höheres Risiko für solche Rebound-Frakturen hatten und dass eine Bisphosphonat-Vortherapie das Risiko signifikant reduzierte», so Frey.

Gerade zur Rolle der Bisphosphonat-Vortherapie seien allerdings noch einige Fragen offen. «So wissen wir nicht, wie lange eine solche Vortherapie dauern muss, welches Bisphosphonat verwendet werden und zu welchem Zeitpunkt vor Beginn der Denosumab-Therapie sie gestoppt werden soll.» Die retrospektive Untersuchung zeigte zudem ein signifikant erhöhtes Risiko für Frakturen bei Patientinnen, die nach Denosumab keine Bisphosphonattherapie oder diese erst verzögert erhalten hatten. Dr. Frey wies abschliessend darauf hin, dass in der Literatur gute Angaben dazu verfügbar sind, wann eine Alendronat- bzw. Zoledronat-Therapie nach Denosumab gestartet werden und wie ihr Effekt überwacht werden sollte.6

Bericht:

Dr. Therese Schwender

Quelle:

Rheuma Top 2020, Symposium für die Praxis, 27. August 2020, virtuell

Literatur:

1 McClung MR et al.: Effects of 24 months of treatment with romosozumab followed by 12 months of denosumab or placebo in postmenopausal women with low bone mineral density: a randomized, double-blind, phase 2, parallel group study. J Bone Miner Res 2018; 33: 1397-406 2 Cosman F et al.: Romosozumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2016; 375: 1532-43 3 Saag KG et al.: Romosozumab or alendronate for fracture prevention in women with osteoporosis. N Engl J Med 2017; 377: 1417-27 4 Langdahl BL et al.: Romosozumab (sclerostin monoclonal antibody) versus teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis transitioning from oral bisphosphonate therapy: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2017; 390: 1585-94 5 Burckhardt P et al.: Vertebral fractures before, during and after denosumab. A retrospective study of 858 cases. Osteoporos Int 2020; 31(Suppl 1): Abstract OC3 6 Lamy O et al.: Stopping denosumab. Curr Osteoporos Rep 2019; 17: 8-15

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...