Resorbierbare Magnesiumschrauben

Autoren:

Dr. Viktor Labmayr

Dr. Dr. Patrick Holweg

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, LKH-Universitätsklinikum Graz

Korrespondierender Autor:

Dr. Viktor Labmayr

E-Mail: viktor.labmayr@medunigraz.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Selbstauflösende Implantate rücken ins Interesse der operativen Frakturversorgung. Schrauben mit Magnesium als Hauptbestandteil ermöglichen eine adäquate Stabilisation, versprechen eine gute Gewebeverträglichkeit und ersparen den Zweiteingriff zur Metallentfernung.

Implantate aus Edelstahl oder Titan sind die Arbeitspferde der Unfallchirurgie, doch es gibt Neuerungen auf diesem Gebiet. Mit resorbierbaren Materialien soll die sonst übliche Metallentfernung obsolet werden, die mit Morbidität, Ressourcenbindung und Kosten verbunden ist. Biomaterialien auf Magnesiumbasis sind dabei eine sehr vielversprechende Entwicklung der letzten Jahre.

Magnesium als Werkstoff für Implantate weist eine vergleichbare Dichte sowie ähnliche Werte bei E-Modul, Zug- und Druckfestigkeit wie der kortikale Knochen auf.1 Dadurch kann das bei konventionellen Implantaten auftretende „stress shielding“ verringert werden.2 Außerdem verfügt Magnesium über eine gute Biokompatibilität und Resorbierbarkeit. Die durch die Degradation freigesetzten Magnesiumionen können im Metabolismus des Körpers verwertet werden. Bisher wurden keine kritischen toxischen Grenzwerte oder Nebenwirkungen beschrieben.3

Positiv hervorzuheben ist die Fähigkeit, die Knochenbildung zu unterstützen. Lokal frei werdendes Magnesium erhöht die Proliferation und Differenzierung von Osteoblasten und hemmt die Bildung von Osteoklasten.4 Im Tiermodell konnte bereits eine vermehrte Kallusbildung bei mittels Magnesiumnagel stabilisierter Femurfraktur gezeigt werden.5 Unsere präklinischen Forschungsergebnisse zeigten eine gute Osteointegration und sogar einen osteoinduktiven Effekt nach Implantation von Schrauben in Röhrenknochen von Ratten und Schafen.6

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt haben das Laura Bassi Center of Expertise (bis 2017), die Medizinische Universität Graz und die ETH Zürich eine bioresorbierbare Schraube entwickelt, die aus einer Legierung dreier im Körper vorkommender Mineralien besteht. Hauptbestandteil mit 99,1% ist Magnesium, der Rest setzt sich zu gleichen Teilen aus Kalzium und Zink zusammen. Bei dieser Komposition wird auf die Verwendung von üblicherweise beigefügten Metallen der seltenen Erden verzichtet, wie z.B. Yttrium oder Gadolinium, deren Effekte und Nebenwirkungen auf Knochenmark und Immunzellen noch nicht restlos geklärt sind.7

Direkt nach Implantation – und somit dem Kontakt der Schrauben mit dem Körpermilieu – setzt die Korrosion ein. Die Wechselwirkung zwischen Magnesiumschraube und Körperflüssigkeit führt zur Bildung von Magnesiumhydroxid und Wasserstoffgas:8

Mg + 2H2O ↔ Mg(2OH)2 + H2

Die Gasbildung ist dem Werkstoff inhärent und kann Resorptionshöhlen im Knochen oder Gastaschen im Weichteilgewebe verursachen.9 Die Rolle dieses Phänomens ist noch zu klären, allerdings scheint sogar beim osteoporotischen Knochen mit größeren Gasbildungen das lokal frei werdende Magnesium osteoinduktiv zu wirken.10

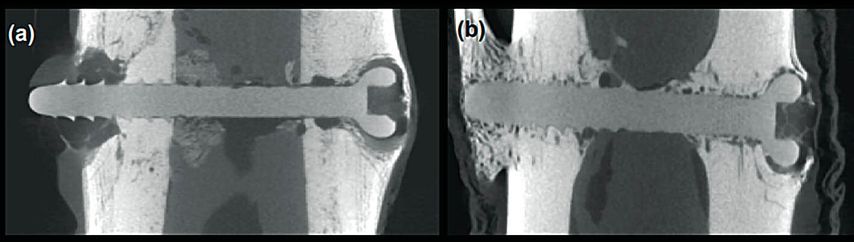

In der Bildgebung liefern Magnesiumschrauben andere, vielleicht noch etwas ungewohnte Befunde. In frühen postoperativen Bildern lässt sich Gas in der Umgebung der Implantate erkennen. Aufgrund der ähnlichen Dichte wie bei Knochen ist die frisch implantierte Schraube in der Röntgenaufnahme nur diskret zu sehen. Im Verlauf der Resorption verdämmert die Schraube zunehmend unter Bildung eines Gassaumes. Studien haben gezeigt, dass die Gasformationen im Knochen und Weichteilgewebe mit der Zeit verschwinden und durch kortikalen Knochen ersetzt werden (Abb.1).6,11

Abb. 1: Resorptionsverhalten von Magnesiumschrauben nach Implantation in die Tibia eines Schafes nach a) 6 Wochen und b) 12 Wochen in der Computertomografie. Bemerkenswert sind der knöcherne Anbau an das Implantat (Osteointegration) sowie die Knochenneubildung (Osteoinduktion)6

Erste klinische Ergebnisse bei Frakturen

In einer prospektiven Studie haben wir 20 Frakturen des Innenknöchels mit je zwei Magnesiumschrauben versorgt. Im Kollektiv waren sowohl isolierte Frakturen am Innenknöchel als auch Bimalleolar- und Trimalleolarfrakturen. Die 12-Wochen-Ergebnisse zeigten eine erfolgreiche Konsolidierung der Frakturen bei allen Patienten (Abb.2). Es kam weder intraoperativ noch postoperativ zu Lockerung, Repositionsverlust oder Schraubenbruch.12 Die Magnesiumwerte im Blut lagen im Normbereich und das klinische Ergebnis war ausgezeichnet (AOFAS Score: 92,5± 4,1%).

Abb. 2: a) Fraktur des medialen Malleolus in Kombination mit einer distalen Syndesmosenruptur, b) postoperative Kontrolle nach Versorgung der Innenknöchelfraktur mittels Magnesiumschraube und Stabilisierung der Syndesmose mittels konventioneller Titanschraube, c) 6-Wochen-Kontrolle bei Zustand nach Stellschraubenentfernung und beginnender Resorption der Magnesiumschraube am Innenknöchel, d) 12-Wochen-Kontrolle mit weiterer Verdämmerung der Magnesiumschraube am Innenknöchel

Eine Folgestudie ist für eine weitere typische Sprunggelenksverletzung geplant. Wir wollen die Rolle von Magnesiumimplantaten bei der operativen Stellschraubenversorgung von Syndesmosenrupturen untersuchen. Die Idee ist, eine stabile Versorgungssituation bis zur Ausheilung zu gewähren. Die in Korrosion befindlichen Magnesiumschrauben sollten bei Belastungsbeginn nach frühestens 8 Wochen planmäßig brechen und die Beweglichkeit zwischen Tibia und Fibula wieder freigeben.

Die Zukunft wird zeigen, für welche weiteren Indikationen die Magnesiumschrauben noch Verwendung finden könnten. Vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet sind resorbierbare Implantate verträgliche Alternativen, da durch das Wegfallen eines Entfernungseingriffes Plastikabfall und anderer Müll eingespart werden kann.

Literatur:

1 Ibrahim H et al.: Resorbable bone fixation alloys, forming, and post-fabrication treatments. Mater Sci Eng C 2017; 70: 870-88 2 Augat P et al.: Mechanics and mechano-biology of fracture healing in normal and osteoporotic bone. Osteoporos Int 2005; 16 Suppl 2: 36-43 3 Galli S et al.: Osteoconductive potential of mesoporous titania implant surfaces loaded with magnesium: an experimental study in the rabbit. Clin Implant Dent Relat Res 2015; 17: 1048-59 4 Wu L et al.: Effects of extracellular magnesium extract on the proliferation and differentiation of human osteoblasts and osteoclasts in coculture. Acta Biomater 2015; 27: 294-304 5 Jähn K et al.: Intramedullary Mg2Ag nails augment callus formation during fracture healing in mice. Acta Biomater 2016; 36: 350-60 6 Grün NG et al.: Comparison of a resorbable magnesium implant in small and large growing-animal models. Acta Biomater 2018; 78: 378-86 7 Jin L et al.: In vitro study of the inflammatory cells response to biodegradable Mg-based alloy extract. PLoS One 2018; 13: e0193276 8 Gonzalez J et al.: Magnesium degradation under physiological conditions – best practice. Bioact Mater 2018; 3: 174-85 9 Schaller B et al.: In vivo degradation of magnesium plate/screw osteosynthesis implant systems: soft and hard tissue response in a calvarial model in miniature pigs. J Craniomaxillofacial Surg 2016; 44: 309-17 10 Holweg P et al.: A lean magnesium-zinc-calcium alloy ZX00 used for bone fracture stabilization in a large growing-animal model. Acta Biomater 2020; 113: 646-59 11 Waizy H et al.: In vivo study of a biodegradable orthopedic screw (MgYREZr-alloy) in a rabbit model for up to 12 months. J Biomater Appl 2014; 28: 667-75 12 Holweg P et al.: A lean bioabsorbable magnesium-zinc- calcium alloy ZX00 used for operative treatment of medial malleolus fractures. Bone Jt Res 2020; 9: 477-83

Das könnte Sie auch interessieren:

Neueste Entwicklungen der spinalen EndoskopieNachhaltige keramische Knochenimplantate bald aus dem 3D-Drucker

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...