Perioperatives Management in der Kindertraumatologie

Autoren:

DDr. Stephan Payr1

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Karl Schebesta2

Dr. Britta Chocholka1

Dr. Manuela Jaindl1

Ass.Prof. Dr. Elisabeth Schwendenwein1

1 Klinische Abteilung für Unfallchirurgie,

Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,

Medizinische Universität Wien

2 Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin

Universitätsklinik für Anästhesie, Allgemeine Intensivmedizin und Schmerztherapie

Medizinische Universität Wien

Korrespondierender Autor:

DDr. Stephan Payr

E-Mail: stephan.payr@meduniwien.ac.at

Für eine erfolgreiche kindertraumatologische Betreuung von operationspflichtigen Frakturen bei Kindern und Jugendlichen sind eine schnelle Schmerzausschaltung/-minimierung, eine adäquate Miteinbeziehung der Eltern, eine schonende anästhesiologische Betreuung und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit (in erster Linie von Unfallchirurgie, Anästhesie und Pflege) Voraussetzung.

Im Jahr 2019 wurden 1011 Kinder und Jugendliche mit Frakturen der oberen und unteren Extremität an unserer Abteilung behandelt. Von 762 Patienten mit Frakturen der oberen Extremität und 249 mit Frakturen der unteren Extremität wurden 134 (18%) und 23 (9%) Patienten operativ versorgt (jeden 2. Tag eine operationspflichtige kindliche Fraktur).

Am Beginn steht die Anamnese. Das Ziel einer kindertraumatologischen Anamnese ist es, zu eruieren, ob ein adäquates Trauma zu einer behandlungsbedürftigen Verletzung geführt haben kann (cave: Kindesmisshandlung). Anders als beim Erwachsenen ist der genaue Unfallmechanismus für Verletzungen des wachsenden Skeletts weniger von Bedeutung, denn die Art der Läsion ist hauptsächlich vom Reifegrad des Skeletts bzw. den Wachstumsfugen abhängig, weniger vom Unfallmechanismus selbst.

Eine Inspektion der Patienten sollte ausschließlich visuell erfolgen und es gilt dabei die verletzte Region ausfindig zu machen, welche radiologischzu untersuchen ist. Bei jedem Verdacht auf eine Fraktur ist die Prüfung der peripheren Durchblutung, Motorik und Sensibilität die wichtigste „manuelle“ Untersuchung und eine entsprechende Dokumentation ist obligatorisch. Cave: Postoperative Defizite, die möglicherweise schon präoperativ existent waren, sind sowohl aus unfallchirurgischer als auch anästhesiologischer Sicht von forensischer Bedeutung. Eine klinisch-manuelle Diagnostik der Fraktur ist aufgrund der damit einhergehenden Schmerzhaftigkeit und der Ineffizienz zu unterlassen.

Die Indikation zur radiologischen Diagnostik (allgemein Röntgen in 2 Ebenen) ergibt sich aus zwei Gründen:

Ausschluss sogenannter „Kadiläsionen“

Festlegen des weiteren therapeutischen Prozederes.

Sofern initial nicht schon erfolgt, ist bei eindeutigem Befund eine schonende Schienenanlage (Samsplint/Schaumstoffschiene etc.) zur initialen Schmerzlinderung – bedarfsweise durch Analgetika unterstützt – der radiologischen Diagnostik voranzustellen. Danach sind sowohl das Kind bzw. der Jugendliche (altersentsprechend) als auch der begleitende Elternteil über die weitere Vorgangsweise aufzuklären.

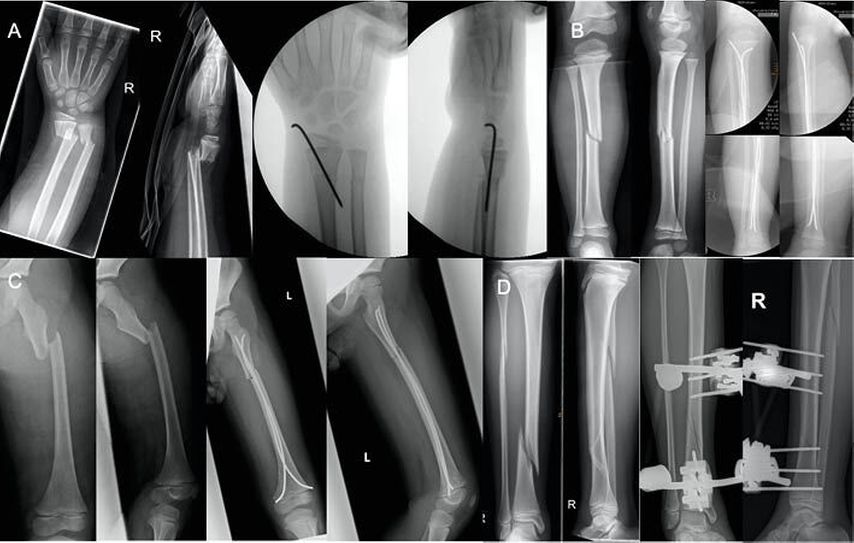

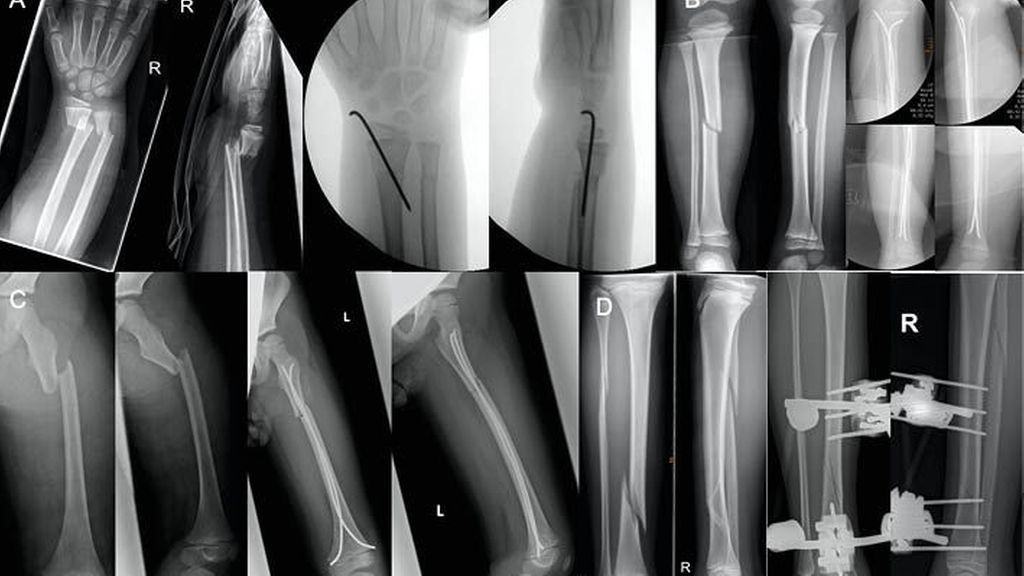

Abb. 1: Typische kindliche Fraktur- und Versorgungsbilder: A) Dislozierte distale Unterarmfraktur eines 6-jährigen Jungen, mit Bohrdrahtosteosynthese an der Speiche stabilisiert; B) Dislozierte subtrochantäre Oberschenkelfraktur bei einem 5-jährigen Mädchen, Stabilisierung mittels TEN-Nägeln; C) Unterschenkelschaftfraktur bei einem 5-jährigen Jungen, ebenso mit TEN-Nägeln versorgt; D) Unterschenkelschaftfraktur bei einem 14-jährigen Jungen, versorgt und komplikationslos ausgeheilt mittels Fixateur externe

Zur Versorgung kindlicher Frakturen kommen in der Regel Bohrdrahtosteosynthesen, TEN/ESIN-Nägel oder der Fixateur externe zum Einsatz. Verriegelungsnägel finden erst bei geschlossenen Wachstumsfugen ihre Anwendung.Plattenosteosynthesen sind bei der Versorgung von kindlichen und jugendlichen Frakturen nur in Ausnahmefällen indiziert.

Präoperativ wird in der Regel eine gewichtsadaptierte Antibiose verabreicht. Postoperativ wird, sofern notwendig, nochim Operationssaal eine Ruhigstellung (Gips/Schiene) angelegt, bevor eine Verlegung in den Aufwachraum stattfindet. Mit der Verlegung auf die Kinderstation ist das perioperative Management abgeschlossen.

Aus anästhesiologischer Sicht steht die rasche und sichere Versorgung zur Minimierung von Stress und Schmerzen sowie zur Vermeidung einer potenziellen Chronifizierung von Schmerzen im Vordergrund. Dieses Streben steht im Spannungsfeld der internationalen Empfehlungen zur präoperativen Nüchternheit: Es werden Nüchternphasen von bis zu 8 Stunden für feste Nahrung empfohlen, ohne dabei die besonderen Bedürfnisse der Akutversorgung im Kindesalter zu berücksichtigen. Unter Zuhilfenahme von regionalanästhesiologischen Techniken und einer situationsangepassten Sedierung kann jedoch die Wartezeit bis zur operativen Versorgung deutlich reduziert werden, ohne das perioperative Risiko zu steigern. So können Kinder ohne wesentliche Vorerkrankungen bei entsprechenden Personalressourcen (ein Anästhesist zur Sedierung, ein Anästhesist zur Regionalanästhesie, eine Pflegekraft zur Assistenz) und entsprechender Ausbildung sowie unter Sicherstellung eines adäquaten Monitorings zeitnahe versorgt werden. Darüber hinaus sichern die regionalanästhesiologischen Techniken eine adäquate und langanhaltende Schmerzausschaltung und ermöglichen somit grundsätzlich, gerade bei Frakturen im Bereich der oberen Extremität, auch eine tagesklinische Versorgung.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...