Minced Cartilage: der wissenschaftliche Hintergrund

Autoren:

Dr. Lukas B. Moser

Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, MSc

Klinische Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, Universitätsklinikum Krems

Zentrum für Regenerative Medizin, Universität für Weiterbildung Krems

Korrespondierender Autor:

Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, MSc

E-Mail: stefan.nehrer@donau-uni.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das Minced-Cartilage-Verfahren zur Behandlung von fokalen Knorpelschäden wird in den letzten Jahren zunehmend klinisch eingesetzt. Autologer Knorpel vom Rand des Defekts oder einer nicht belasteten Region wird entnommen, in kleine Stücke zerkleinert und in derselben Operation in den Knorpeldefekt zumeist unter Beimengung von autologen Blutprodukten reimplantiert.1

Keypoints

-

Minced Cartilage wird zunehmend zur Behandlung von fokalen Knorpelschäden eingesetzt.

-

Minced Cartilage ist ein autologes Verfahren: Körpereigener Knorpel wird zerkleinert und zumeist unter Beimengung von autologen Blutprodukten in den Defekt eingebracht.

-

Experimentelle Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse mit einer Verbesserung des Reparaturprozesses des Defekts durch hyalinähnliches Reparaturgewebe.

-

Bisher gibt es vereinzelt klinische Studien mit einem Follow-up von bis zu 2 Jahren, welche zufriedenstellende Ergebnisse zeigen. Langzeitstudien wurden bisher noch nicht veröffentlicht.

Erstbeschreibung

Das Konzept der Verwendung autologer Knorpelfragmente zur Knorpelreparatur wurde erstmals 1983 von Albrecht in einem Kaninchenmodell beschrieben.2 Osteochondrale Defekte von 75 Kniegelenken von 46 Kaninchen wurden entweder mit zerkleinertem Knorpel (n=52; Minced Cartilage) oder ohne Knorpel (n=23) aufgefüllt. Histologische Untersuchungen nach 40 Wochen zeigten eine rasche Proliferation von Chondrozyten mit hyalinähnlichem Knorpel in der Minced-Cartilage-Gruppe. In der Kontrollgruppe hingegen konnte kein Knorpel nachgewiesen werden. Die Autoren gaben jedoch nicht an, wie die Zerkleinerung des Knorpels in ihrer Studie durchgeführt wurde.

Experimentelle Studien

Einige Jahrzehnte vergingen, bis dieses Konzept wieder von Forschungsgruppen aufgegriffen wurde und Klein- und Großtierstudien durchgeführt wurden.3–6 Die veröffentlichten Studien zeigten vielversprechende Ergebnisse mit einer Verbesserung des Reparaturprozesses des Defekts durch hyalinähnliches Reparaturgewebe. Eine genaue Betrachtung des durchgeführten Verfahrens zeigt allerdings, dass sich damals kein standardisiertes Vorgehen etabliert hat. Die Zerkleinerung des Knorpels wurde mit unterschiedlichen Techniken durchgeführt (Skalpell, chirurgische Schere, manuelles Gerät zur Zerkleinerung). Zusätzlich wurden die zerkleinerten Knorpelstücke in unterschiedliche Gerüste eingebettet: 1) eine Kombination aus Hyaluronsäure (HA), humanem Fibrinkleber (FG) und autologem thrombozytenreichem Plasma (PRP); 2) ein Polydioxanon-Gerüst; 3) ein Polyglycolid/Polylactid-Vlies oder 4) ein Polyglycolid/Polycaprolacton-Schaum, der mit einem Polydioxanon-Netz verstärkt war.

Prinzipiell zielt Minced Cartilage darauf ab, vitalen Knorpel in kleine Stücke zu zerkleinern, um die Bildung von neuem funktionsfähigem Knorpel durch Migration, Proliferation und Differenzierung von Chondrozyten in der Defektzone zu induzieren. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass genügend vitale Chondrozyten vorhanden sind, die durch den Zerkleinerungsvorgang nicht geschädigt wurden.

Grundlagenforschung

Redman et al. untersuchten 2004 die Auswirkungen von scharfem und stumpfem Trauma auf die Vitalität von Chondrozyten.7 Die Autoren führten entweder ein scharfes Trauma mit einem Skalpell oder ein stumpfes Trauma mit einem Bohrer an Rinderknorpel durch. Nach zehntägiger Inkubation wurde der Zelltod nach Lebend/Tot-Färbung mittels anschließender konfokaler Mikroskopie untersucht. Bei einem stumpfen Trauma wurde ein breites Band an toten Zellen entlang der Verletzungsseite beobachtet. Bei der Zerkleinerung mittels Skalpell wurden lediglich vereinzelt tote Zellen entlang der Schnittfläche gefunden. Die Autoren schlussfolgerten, dass sich ein scharfes Trauma durch ein Skalpell weniger schädlich auf die Chondrozyten auswirkt als ein stumpfes Trauma.

Eine weitere Studie, durchgeführt von Levinson et al., untersuchte, ob ein manuelles Gerät zur Knorpelzerkleinerung sich besser auf die Vitalität der Chondrozyten auswirkt als die Zerkleinerung mit einem Skalpell.8 Humaner Knorpel wurde von 12 Patienten gewonnen, die eine totale Knieprothese erhalten hatten. Ziel des manuellen Gerätes ist es, gleich große Fragmente zu gewinnen und gleichzeitig den Zerkleinerungsprozess zu beschleunigen. Das manuelle Gerät bestand aus einem Trichter, worin die größeren Knorpelstücke eingebracht wurden, sowie einer Klingeneinheit mit zehn parallel angeordneten scharfen Klingen. Der Trichter mit den Knorpelstücken wurde gegen die scharfen Klingen 50-mal manuell bewegt, um Partikel ≤1mm3 zu erhalten. Die Autoren konnten zeigen, dass mit dem Gerät deutlich kleinere und reproduzierbarere Stücke erzeugt wurden als bei der manuellen Zerkleinerung mit einem Skalpell. Anschließend untersuchten die Autoren die Vitalität der Chondrozyten 1 Stunde nach dem Zerkleinern (D0) und 7 Tage nach Kultivierung im Nährmedium (D7). Am Tag 0 hatte die Kontrollgruppe (keine Zerkleinerung) die höchste Vitalität (81,2%±15,25%), vergleichbar mit den Skalpell-zerkleinerten Proben (77,7%±11,37%), während die mit dem Gerät zerkleinerte Gruppe die niedrigste Vitalität aufwies (57,7%±19,9%). Nach siebentägiger Inkubation wiesen alle Gruppen eine vergleichbar hohe Vitalität ohne statistisch signifikante Unterschiede auf (>74%). Die Autoren schlussfolgerten, dass es keine Unterschiede zwischen beiden Zerkleinerungsmethoden gibt, allerdings die Zerkleinerung mittels des Gerätes schneller und reproduzierbarer war.

Die optimale Größe der Knorpelstücke bei Minced Cartilage ist eine bedeutende Fragestellung, welcher sich Bonasia et al. gewidmet haben.9 Die Autoren entnahmen Knorpel von 5 Patienten, die eine Hüfttotalendoprothese erhalten hatten. Der Knorpel wurde mit einem Skalpell in Stücke von 4 verschiedenen Größen zerkleinert: 1) 8mm Durchmesser x0,3mm Dicke; 2) Würfel mit 2mm Seitenlänge; 3) Würfel mit 1mm Seitenlänge und 4) eine Knorpelpaste mit weniger als 0,3mm großen Stücken.

Nach sechswöchiger Kultivierung in einem Wachstumsmedium wurden Parameter gemessen, welche die Stabilität der extrazellulären Matrix (ECM) sowie die ECM-Produktion pro Zelle widerspiegeln. Zusätzlich wurde der Bern-Score in histologischen Schnitten erhoben, welcher Rückschlüsse auf die Qualität des Knorpels erlaubt. Die Knorpelpaste (<3mm) hatte eine signifikant bessere ECM-Produktion und einen besseren Bern-Score als die Vergleichsgruppen. Hinsichtlich der ECM-Stabilität wurden keine signifikanten Unterschiede gefunden. Basierend auf diesen Ergebnissen empfahlen die Autoren, den Knorpel in möglichst kleine Stücke zu schneiden.

Diese Ergebnisse sind besonders interessant, da im klinischen Einsatz zunehmend Shaver zum Einsatz kommen, die den Knorpel entnehmen und gleichzeitig zerkleinern. Der zerkleinerte Knorpel wird anschließend mit einem Filter über die Absaugung gesammelt. Die von Bonasia et al. beschriebene Knorpelpaste kommt in der Konsistenz wohl der Zerkleinerung mittels eines Shavers sehr nahe, was prinzipiell für den Einsatz eines Shavers spricht. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass durch die rotierenden/oszillierenden Bewegungen mit hoher Drehzahl des Shavers erhebliche Belastungen auf den Knorpel wirken, die nicht mit einem Skalpell vergleichbar sind. Der Einsatz von verschiedenen Shaveraufsätzen erschwert einen direkten Vergleich zusätzlich.

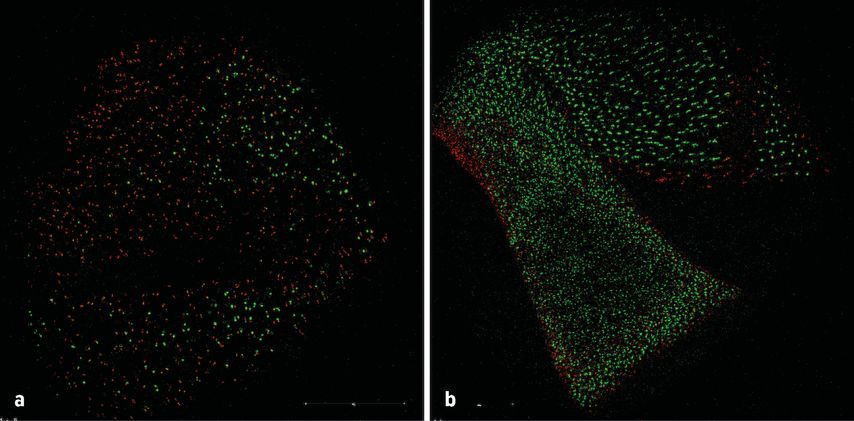

Eine noch nicht veröffentlichte Laborstudie untersuchte die Auswirkungen einer Zerkleinerung von bovinem Knorpel mittels Shaver. Nach 1 und 7 Tagen war die metabolische Aktivität nach Shavereinsatz signifikant reduziert, verglichen mit einer Skalpellzerkleinerung. Aufnahmen am konfokalen Mikroskop nach Lebend/Tot-Färbung zeigten in den Shaverbedingungen eine höhere Anzahl an toten Zellen (Abb. 1a), welche diffus in der Knorpelpaste verteilt waren. Die Zerkleinerung mittels Skalpell zeigte, wie in der Studie von Redman et al., vereinzelt tote Zellen entlang der Schnittlinie des Skalpells (Abb.1b).

Abb. 1: Konfokale Mikroskopiebilder 1 Tag nach Zerkleinerung des Knorpels mittels Shaver (a) oder mittels Skalpell (b). Die grünen Punkte sind vitale Zellen, die roten Punkte sind tote Zellen

Diese Ergebnisse der reduzierten Vitalität der Chondrozyten deuten darauf hin, dass die Shaverzerkleinerung des Knorpels eher als Matrixtherapie angesehen werden sollte und keine Zelltherapie ist.

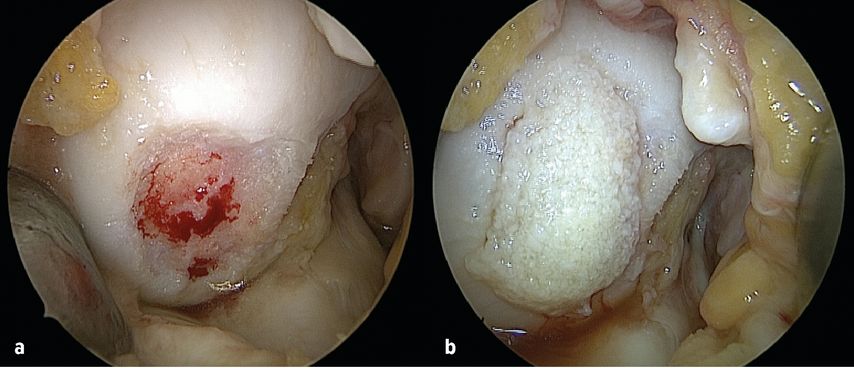

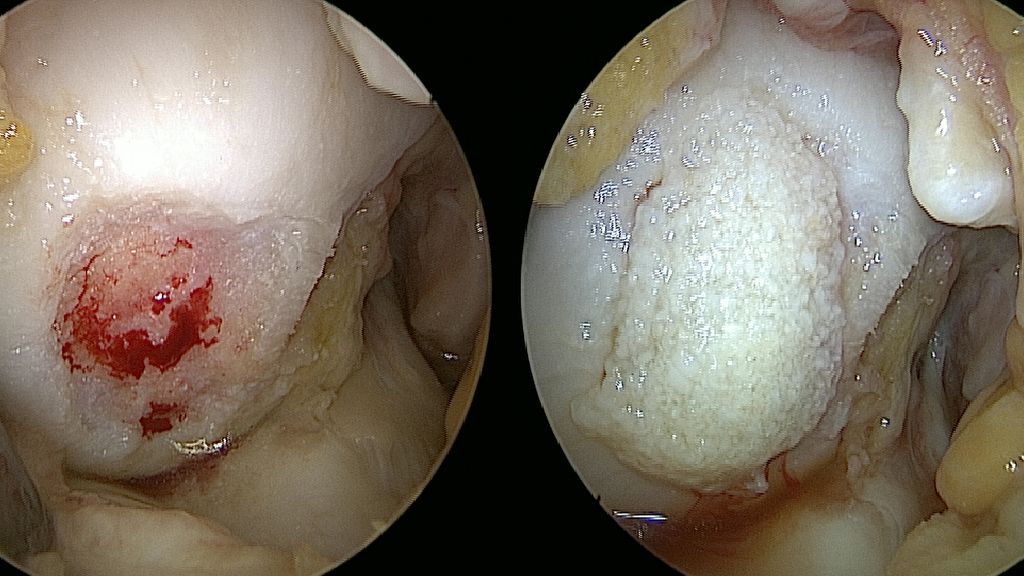

Abb. 2: Fokaler Knorpeldefekt nach Debridement mittels Shaver (a) sowie nach der Defektdeckung mittels Minced Cartilage (b)

Klinische Studien

Cole et al. veröffentlichten 2011 eine prospektive klinische Sicherheitsstudie mit einer Nachbeobachtungszeit von 2 Jahren.10 Die Autoren verwendeten ein Produkt (Cartilage Autograft Implantation System, CAIS), das sich damals in klinischer Testung befand und aktuell nicht mehr eingesetzt wird. Dennoch ist die Studie sehr interessant, da es die erste und bisher einzige randomisierte kontrollierte Studie zu Minced Cartilage mit einem Follow-up von 2 Jahren ist. Außerdem ist es die einzige klinische Studie, in der die Zerkleinerung des Knorpels nicht mittels Skalpell, sondern mit einem speziell angefertigten Shaver stattgefunden hat. Die Patienten (n=29) wurden nach dem Zufallsprinzip entweder mit einem Kontrollverfahren (Mikrofrakturierung, MFX) oder Minced-Cartilage-Verfahren (CAIS) behandelt. Die Patienten wurden zu festgelegten Zeitpunkten über einen Zeitraum von 2Jahren mittels klinischer Scores (International Knee Documentation Committee [IKDC], Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score [KOOS]) nachuntersucht. MRT-Untersuchungen wurden zu Beginn der Studie, nach 3 Wochen sowie nach 6, 12 und 24 Monaten durchgeführt. Der IKDC-Score der CAIS-Gruppe war nach 12 Monaten und nach 24 Monaten signifikant höher als in der MFX-Gruppe. Alle Subdomänen des KOOS-Scores (Symptome und Steifheit, Schmerzen, Aktivitäten des täglichen Lebens, Sport und Freizeit, kniebezogene Lebensqualität) waren nach 24 Monaten in der CAIS-Gruppe signifikant höher als in der MFX-Gruppe. Die MRT-Untersuchungen ergaben keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in Bezug auf die Füllung des Transplantatbetts, die Gewebsintegration oder das Vorhandensein von subchondralen Zysten. Bei Patienten, die mit MFX behandelt wurden, kam es nach 6 und 12 Monaten signifikant häufiger zur Bildung von intraläsionalen Osteophyten als bei Patienten, die mit CAIS behandelt wurden.

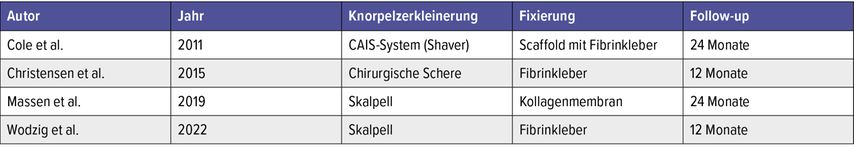

Drei weitere klinische Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse mit verbesserten klinischen und radiologischen (MOCART) Scores (Tab. 1). Zu berücksichtigen ist, dass sich alle Studien in der Anwendung unterschieden: Christensen et al. zerkleinerten den Knorpel mit einer chirurgischen Schere und betteten die Fragmente in Fibrinkleber ein.11 Massen et al. zerkleinerten den Knorpel mit einem Skalpell, betteten die Fragmente in Fibrinkleber ein und deckten den Defekt mit einer durch Nähte gesicherten Kollagenmembran ab.12 Wodzig et al. zerkleinerten den Knorpel mit einem Skalpell und versiegelten den Defekt mit Fibrinkleber.13

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Minced Cartilage ein vielversprechendes Verfahren zur Behandlung von fokalen Knorpelschäden ist. Auch wenn bisher veröffentlichte Studien gute Ergebnisse von Minced Cartilage zeigen, fehlen klinische Ergebnisse der Knorpelzerkleinerung mittels Shaver. Da der Shaver bei Minced Cartilage zunehmend eingesetzt wird, sind weitere experimentelle und klinische Studien dringend notwendig.

Literatur:

1 Salzmann GM et al.: Autologous minced cartilage implantation for treatment of chondral and osteochondral lesions in the knee joint: an overview. Cartilage 2021; 13(1_suppl): 1124S-1136S 2 Albrecht FH: [Closure of joint cartilage defects using cartilage fragments and fibrin glue]. Fortschr Med 1983; 101(37): 1650-2 3 Lu Y et al.: Minced cartilage without cell culture serves as an effective intraoperative cell source for cartilage repair. J Orthop Res 2006; 24(6): 1261-70 4 Marmotti A et al.: One-step osteochondral repair with cartilage fragments in a composite scaffold. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012; 20(12): 2590-60 5 Frisbie DD et al.: In vivo evaluation of autologous cartilage fragment-loaded scaffolds implanted into equine articular defects and compared with autologous chondrocyte implantation. Am J Sports Med 2009; 37(Suppl_1): 71S-80S 6 Lind M, Larsen A: Equal cartilage repair response between autologous chondrocytes in a collagen scaffold and minced cartilage under a collagen scaffold: an in vivo study in goats. Connect Tissue Res 2008; 49(6): 437-42 7 Redman SN et al.: The cellular responses of articular cartilage to sharp and blunt trauma. Osteoarthritis Cartilage 2004; 12(2): 106-16 8 Levinson C et al.: Chondrocytes from device-minced articular cartilage show potent outgrowth into fibrin and collagen hydrogels. Orthop J Sports Med 2019; 7(9): 2325967119867618 9 Bonasia DE et al.: The degree of chondral fragmentation affects extracellular matrix production in cartilage autograft implantation: an in vitro study. Arthroscopy 2015; 31(12): 2335-41 10 Cole BJ et al.: Outcomes after a single-stage procedure for cell-based cartilage repair: a prospective clinical safety trial with 2-year follow-up. Am J Sports Med 2011; 39(6): 1170-9 11 Christensen BB et al.: Autologous dual-tissue transplantation for osteochondral repair: early clinical and radiological results. Cartilage 2015; 6(3): 166-73 12 Massen FK et al.: One-step autologous minced cartilage procedure for the treatment of knee joint chondral and osteochondral lesions: a series of 27 patients with 2-year follow-up. Orthop J Sports Med 2019; 7(6): 2325967119853773 13 Wodzig MHH et al.: Minced autologous chondral fragments with fibrin glue as a simple promising one-step cartilage repair procedure: a clinical and MRI study at 12-month follow-up. Cartilage 2022; 13(4): 19-31

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...