Management der Hüftkopfdezentrierung bei neuromuskulären Erkrankungen im Wachstumsalter

Autoren:

Dr. Jürgen Wansch

Stellvertretender Teamleiter Kinderorthopädie und Fußchirurgie, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Innsbruck

E-Mail: juergen.wansch@tirol-kliniken.at

Priv.-Doz. Dr. Rainer Biedermann

Teamleiter Kinderorthopädie und Fußchirurgie, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Innsbruck

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Hüftdezentrierung im Rahmen neurologischer Erkrankungen ist ein häufiges Problem in dieser heterogenen Patientengruppe. Durch regelmäßige klinische und radiologische Kontrolluntersuchungen in 6- bis 12-monatigen Abständen lassen sich drohende Hüftdezentrierungen früh erkennen. Abhängig von der Grunderkrankung sind unterschiedliche Therapieziele zu wählen. Während Kinder mit infantiler Zerebralparese von rekonstruktiven Eingriffen im Bereich der Hüftgelenke profitieren, sind diese Eingriffe bei Kindern mit Spina bifida aufgrund der fehlenden funktionellen Verbesserung nicht indiziert. In den letzten Jahren sind wachstumslenkende Eingriffe aufgekommen, die eine wertvolle minimal invasive Therapiealternative darstellen.

Keypoints

-

Hüftdezentrierungen im Rahmen neurologischer Grunderkrankungen stellen in der klinischen Praxis ein häufiges Problem dar.

-

Zur Früherkennung sind regelmäßige klinische und radiologische Untersuchungen bereits ab dem 2. Lebensjahr im Abstand von 6–24 Monaten, abhängig vom GMFCS-Level und dem Migrationsindex, notwendig.

-

Abhängig von der Grunderkrankung sind unterschiedliche Therapieziele zu wählen.

-

Orthesen und Botulinumtoxininjektionen haben keinen nachgewiesenen Benefit.

-

Weichteileingriffe können eine Hüftdezentrierung nicht verhindern, jedoch in Ausnahmefällen bei sehr jungen Patienten eine notwendige Umstellungsosteotomie verzögern.

-

Kombinierte Femur- und Beckenosteotomien senken am effektivsten die Reluxationsrate.

-

Bei Kindern mit Spina bifida sind rekonstruktive Hüfteingriffe nicht indiziert.

-

Die Option eines minimal invasiven wachstumslenkenden Eingriffs ist bei der Therapieauswahl mit einzubeziehen.

Neurologische Erkrankungen, die mit einer muskulären Dysbalance und fehlender Gewichtsbelastung des Hüftgelenks einhergehen, führen bei einem Teil der betroffenen Patienten zur Hüftkopfdezentrierung und folglich zur Hüftluxation. Das Risiko für eine Hüftkopfdezentrierung steigt dabei mit dem Ausmaß der Betroffenheit und in Abhängigkeit von der Grunderkrankung. Bei Patienten mit spastischer Tetraparese steht die Luxationsrate in einem direkten linearen Zusammenhang mit dem GMFCS(„Gross Motor Function Classification System“)-Level und steigt von 0% bei gehfähigen Patienten mit GMFCS I auf 90% bei nicht gehfähigen Patienten mit GMFCS V an. Bei der Spina bifida ist die Luxationsrate abhängig von der Läsionshöhe. Sie liegt bei 36% in Höhe L3 und bei nur 7% bei L5, sinkt jedoch auch bei höheren Niveaus (thorakal bzw. hochlumbal) wieder auf unter 30%.

Symptome und klinische Untersuchung

In der klinischen Untersuchung besteht auf der betroffenen Seite meist eine Bewegungseinschränkung der Hüfte. Eine Subluxation führt zu einer verminderten Abduktion in Kombination mit einer Hüftbeugekontraktur und einer eingeschränkten Außenrotation.

Bei einseitiger Luxation zeigt sich ein positives Galeazzi-Zeichen: ein Längenunterschied der Femora bei 90° Hüftbeugung. Dabei erscheint die betroffene Seite kürzer.1

Diagnosestellung

Die Dezentrierung des Hüftkopfes entwickelt sich graduell, mit zunehmender Lateralisierung und Kranialisierung des Kopfes in Relation zur Pfanne. Bei klinisch auffälligem Untersuchungsbefund erfolgt die Diagnosestellung radiologisch mit einer anteroposterioren Röntgen-Hüftübersichtsaufnahme. Die ersten radiologischen Zeichen sind eine Unterbrechung der Shenton-Menard-Linie und die fehlende Überdachung der lateralen Hüftkopfanteile durch das flache Acetabulum. Der Pfannendachwinkel ist durch die Dysplasie erhöht und es bildet sich eine Luxationsrinne am lateralen Acetabulum aus. Am proximalen Femur finden sich typischerweise ein erhöhter CCD-Winkel sowie eine vermehrte Antetorsion. Das Ausmaß der Hüftkopfdezentrierung lässt sich durch den Reimers-Index in Prozent beschreiben.

Hip-Screening bei CP-Patienten

Im Konsensus-Paper der POSNA (Pediatric Orthopedic Society of North America) zum radiologischen Hüftscreening bei Patienten mit zerebraler Bewegungsstörung werden ein erstes Hüftübersichtsröntgen vor dem vollendeten zweiten Lebensjahr und regelmäßige radiologische Kontrollen in Abständen von 6–24 Monaten, in Abhängigkeit von der Betroffenheit (GMFCS-Level) und dem Migrationsindex, empfohlen.

Der zeitliche Abstand zwischen den Screeninguntersuchungen soll dabei für gehfähige Patienten (GMFCS II und III) mit einem Migrationsindex < 30% bei 24 Monaten und für nicht gehfähige Patienten (GMFCS IV und V) mit einem Migrationsindex von <40% bei 12 Monaten liegen. Patienten mit einem Migrationsindex >40% sollten sich alle 6 Monate einer Kontrolluntersuchung unterziehen.

Management

Das Behandlungsziel ist abhängig von der Grunderkrankung, den zu erwartenden Beschwerden und dem funktionellen Defizit der Patienten. Eine länger bestehende Hüftluxation kann bei Patienten mit infantiler Zerebralparese (ICP) Hüftschmerzen und Probleme beim Sitzen und bei der Körperpflege verursachen. Des Weiteren begünstigt eine einseitige Hüftluxation die Ausbildung einer Skoliose.2

Im Gegensatz dazu führt eine Hüftluxation bei Patienten mit Spina bifida nicht zu vermehrten Schmerzen und nur selten zu funktionellen Einschränkungen beim Gehen.3 Daher ist die Operation einer Hüftgelenksluxation bei Spina bifida eine Ausnahmeindikation bei gehfähigen Patienten, tieflumbalen bzw. sakralen Läsionshöhen und einseitiger Betroffenheit.

Konservative Therapie: Orthesen, Botulinumtoxininjektionen

Eine Vielzahl an sogenannten sensomotorischen Therapiebandagen und hüftabduzierenden Orthesen wurde in der Vergangenheit eingesetzt, um eine drohende Hüftluxation zu verhindern.4 Der erhöhte Tonus durch die Spastik der Adduktoren des Hüftgelenks ist einer der ursächlichen mechanischen Faktoren für die Hüftkopfdezentrierung bei Kindern mit ICP. Dabei wird intramuskuläres Botulinumtoxin zur kurzzeitigen (3- bis 4-monatigen) Behandlung spastischer Muskeln eingesetzt.

In vergleichenden Studien konnten weder Botulinumtoxinjektionen als alleinige Maßnahme noch die Kombination mit einer Abspreizbehandlung mit Hüftorthesen die Anzahl an notwendigen Hüftoperationen bei Kindern mit ICP senken.4

Operative Therapie

Weichteileingriffe

Ab einem Reimers-Index von 40% besteht eine sogenannte „Hip at risk“-Konstellation, die einen rekonstruktiven Eingriff des Hüftgelenks zur Prophylaxe einer weiteren Dezentrierung notwendig macht. Weichteileingriffe mit einem Release der spastischen Adduktoren und Hüftflexoren, welche mutmaßlich zu einer Hüftdezentrierung beitragen, wurden bei Kindern im Alter von 4–6 Jahren mit ausgeprägter Spastik und Kontrakturen um das Hüftgelenk durchgeführt. In mehreren Studien wurde bei diesen Patienten jedoch eine hohe Reoperationsrate (50–77%) gefunden, sodass Weichteileingriffe alleine heute nicht mehr empfohlen werden können.5

Osteotomie am proximalen Femur

Durch die fehlende Belastung und die muskuläre Dysbalance liegt in den meisten Fällen eine sogenannte Coxa valga et antetorta mit erhöhtem CCD-Winkel und vermehrter Antetorsion vor. Zur Korrektur dieser Fehlstellung wird eine Varisierungs-Derotationsosteotomie (VDRO) des proximalen Femurs in der intertrochantären Region durchgeführt. Dabei wird gleichzeitig ein medialbasiger Keil zur Verkürzung des Femurs entnommen. Das Femur wird anschließend mit einer AO-Klingenplatte oder einer winkelstabilen Platte in der gewünschten Varusposition fixiert. Ziel der Femurosteotomie ist ein CCD-Winkel von 90–110°, in Kombination mit einer Derotation. Das Ausmaß der Varisierung ist hierbei abhängig vom Alter, vom funktionellen Status und von der Gehfähigkeit der Patienten.

Beckenosteotomien

Die Entscheidung, ob zur Rezentrierung der Hüfte zusätzlich zur VDRO auch eine Beckenosteotomie notwendig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Liegt intraoperativ nach der VDRO weiterhin eine instabile Situation mit Luxationstendenz der Hüfte vor, ist eine additive Beckenosteotomie obligatorisch. Diese wird von manchen Autoren auch beim Vorliegen einer Pfannendysplasie mit einem vergrößerten Pfannendachwinkel (AC-Winkel >25°) empfohlen. Im Vergleich zu einer alleinigen Femurosteotomie führt die Kombination einer Femur- und Beckenosteotomie zu einer über 50%igen Reduktion der Reluxations- und Reoperationsrate.6 Für Kinder mit hohem Reimers-Index und Kinder mit höherem Risiko für eine Reluxation (GMFCS-Level IV und V) ist daher die kombinierte Femur- und Beckenosteotomie die optimale Therapie.5

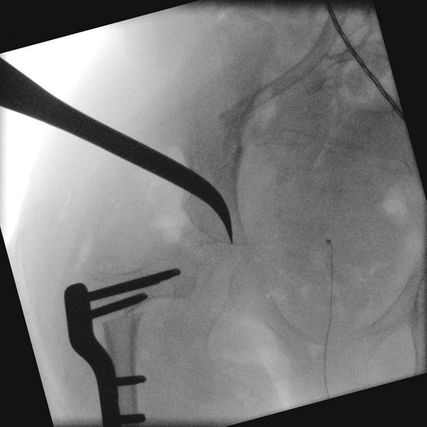

Dega-Osteotomie

Die von den meisten Autoren empfohlene und am häufigsten durchgeführte Osteotomie bei Kindern mit Hüftfdezentrierung im Rahmen einer ICP ist die Dega-Beckenosteotomie. Voraussetzung für diese Osteotomie ist eine offene Y-Fuge. Hierbei wird die Lamina externa des Iliums unter Aussparung des posteromedialen Anteils und der Incisura ischiadica mit einem gebogenen Meißel, z.B. einem Pemberton-Meißel, durchtrennt. Anschließend wird das Pfannendach nach kaudal und lateral mobilisiert und ein trikortikaler Knochenspan, welcher zuvor bei der Femurosteotomie entnommen wurde, zur Sicherung eingebolzt. Die Osteotomie nutzt dabei die Y-Fuge als Drehpunkt. Durch das feste Verklemmen des Spans ist in aller Regel eine zusätzliche Osteosynthese nicht notwendig.4

Wachstumslenkung an der Hüfte: „Proximal Femur Guided Growth“ (PFGG)

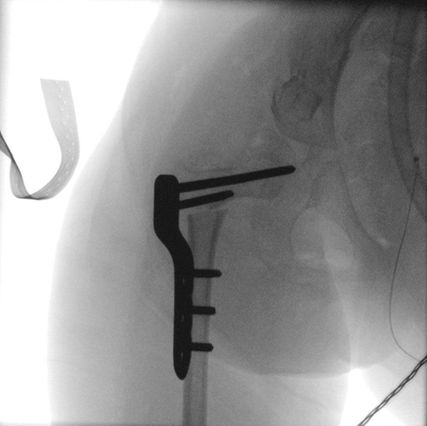

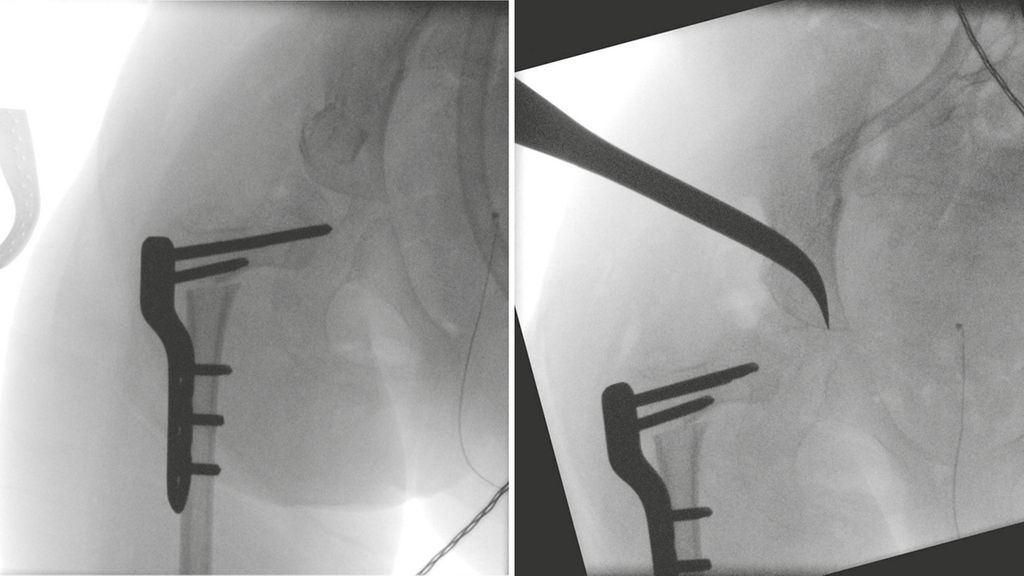

Abb. 1: Hüftrekonstruktion mit VDRO, Dega-Beckenosteotomie und medialer Hemiepiphysiodese durch die Positionierung einer langen Schraube in den kaudalen Anteil der Femurepiphyse

Abb. 2: Dega-Beckenosteotomie (Pemberton-Meißel wird in Richtung Y-Fuge vorgetrieben)

In rezenten Studien wurde ein wachstumslenkender Eingriff an der Hüfte propagiert, der insbesondere bei Kindern mit erhöhtem Operationsrisiko eine mögliche Therapiealternative zu einer deutlich invasiveren Hüftrekonstruktion darstellt. Es wird hierbei im Rahmen einer minimal invasiven Operation eine Schraube perkutan in den medialen Anteil der Wachstumsfuge eingebracht. Durch die temporäre Hemmung der Wachstumsfuge kommt es zu einer graduellen Varisierung mit Senkung des erhöhten CCD-Winkels und einer konsekutiven Abnahme des Reimers-Index.

Empfohlen wird diese Methode für Kinder im Alter von 4–10 Jahren mit einem Reimers-Index von 30–50%.6 Ab einem Reimers-Index von 50% ist ein rekonstruktiver Eingriff mit Femur- und Beckenosteotomie indiziert.

Durch die Hemiepiphysiodese lässt sich das Wachstum des proximalen Femurs effektiv beeinflussen und auf diese Weise kann der Migration der betroffenen Hüfte entgegengewirkt werden. Allerdings müssen die eingebrachten Schrauben bei knapp einem Drittel der betroffenen Kinder (27%) gewechselt werden und es sind sorgfältige radiologische und klinische Nachkontrollen erforderlich.7

Von einzelnen Autoren wurde darüber hinaus die Möglichkeit einer permanenten medialen Hemiepiphysiodese mittels Bohrer und Curette beschrieben, welche im Rahmen der Metallentfernung nach einer Femurosteotomie zur Rezidivprophylaxe durchgeführt werden kann. Das Ziel ist auch hier, durch eine Wachstumslenkung eine Revalgisierung der Hüfte und damit eine neuerliche Luxation zu verhindern.6

Die Hüftdezentrierung im Rahmen der Spina bifida

Hüftdeformitäten bei Kindern mit Spina bifida sind das Resultat einer muskulären Dysbalance durch eine Parese der hüftumgreifenden Muskulatur, welche sich klinisch als Kontrakturen, Subluxation oder Luxationen äußern können. Etwa die Hälfte der Patienten mit Spina bifida entwickelt bis zum Wachstumsabschluss eine ein- oder beidseitige Hüftluxation.9 In der Vergangenheit wurden auch bei diesen Patienten Weichteileingriffe (Psoastransfer) zur Korrektur der muskulären Dysbalance sowie Femur- und Beckenosteotomien zur Reposition der luxierten Gelenke durchgeführt. Die erhoffte Wiederherstellung der muskulären Balance der Hüfte konnte durch diese Weichteileingriffe jedoch nicht erreicht werden. Ganganalytische Studien zeigten auf, dass auch einseitige Hüftluxationen zu keiner wesentlichen Reduktion der Schrittgeschwindigkeit führen.8 Operative Rekonstruktionen luxierter Hüftgelenke bei der Spina bifida sind mit einer erheblichen Komplikationsrate behaftet (Verlust der Beweglichkeit 29%, pathologische Frakturen 17%) und auch mit einer hohen Reluxationsrate verbunden.

Schmerzen stellen in dieser Patientengruppe kein vordergründiges Problem dar. Die Gehfähigkeit der Patienten wird alleine durch das Ausmaß der neurologischen Beeinträchtigung, sprich der Läsionshöhe, beeinflusst.

Aufgrund der fehlenden funktionellen Verbesserung und der hohen Komplikationsrate sollte sich die chirurgische Therapie daher auf die Lösung von Weichteilverkürzungen beschränken.8

Literatur:

1 Tachdjian MO, Minear WL: Hip dislocation in cerebral palsy. J Bone Joint Surg 1956; 38(6): 1358-64 2 Ilkka JH et al.: Cerebral palsy with dislocated hip and scoliosis: what to deal with first? J Child Orthop 2020; 14(1): 24-9 3 Thompson RM et al.: Hip status and long-term functional outcomes in spina bifida. J Pediatr Orthop 2019; 39: e168-72 4 Eldessouky A, Smeda G: Hip dislocation in cerebral palsy: treatment options. J Orthop Res Physiother 2016; 2: 026 5 Agarwal KN et al.: Migration percentage and odds of recurrence/subsequent surgery after treatment for hip subluxation in pediatric cerebral palsy: a metaanalysis and systematic review. J Pediatric Orthop 2019; 13(6): 582-92 6 Davids JR: Proximal femur guided growth for the management of hip dysplasia in children with cerebral palsy. J Posna 2021; 3(2). https://doi.org/10.55275/JPOSNA-2021-245 7 Zakrzewski AM et al.: Proximal femoral screw hemiepiphysiodesis in children with cerebral palsy improves the radiographic measures of hip subluxation. J Pediatr Orthop 2022; 42(6): e583-9 8 Swaroop VT, Dias L: Orthopedic management of spina bifida. Part I: Hip, knee, and rotational deformities. J Child Orthop 2009; 3(6): 441-9

Das könnte Sie auch interessieren:

Multiligamentverletzungen im Knie: die ideale Bandplastik

Kombinationsverletzungen mehrerer Bänder im Kniegelenk sind eine Herausforderung in der Orthopädie. Ohne korrekte Therapie ist das Risiko für Rotationsinstabilitäten hoch. Eine vordere ...

Patientenoptimierung in der orthopädischen Chirurgie

Die Patientenoptimierung vor orthopädischen Eingriffen, insbesondere in der Endoprothetik, spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation und die Zufriedenheit der ...

Versagensanalyse nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion

Die Rotatorenmanschette (RM) besteht aus den Muskeln Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis. Diese zentrieren den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne und tragen jeweils ...