Knochen-Knorpeltransplantate vom Femur zur Rekonstruktion von Talusdefekten

Autoren:

Priv.-Doz. Dr. Christian Windhofer1

Univ.-Doz. Dr. Ernst Orthner2

Dr. Heinz Bürger3

1 AUVA UKH Salzburg

2 Klinik Diakonissen, Linz

3 FA für Unfallchirurgie, Klagenfurt

Korrespondierender Autor:

Priv.-Doz. Dr. Christian Windhofer

E-Mail: christian.windhofer@auva.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Defekte an der medialen und lateralen Talusschulter stellen nach wie vor eine große Herausforderung in der Fußchirurgie dar. Derartige Defekte betreffen sowohl den Gelenksknorpel als auch die tragende Struktur des subchondralen Knochens. Die Rekonstruktion dieser stark belasteten Zone des Sprungbeines wird durch den Einsatz freier mikrovaskulärer Transplantate vom medialen oder lateralen Femurkondyl ermöglicht.

Keypoints

-

Anhaltende belastungsabhängige Schmerzen am Sprunggelenk nach Trauma oder ohne Trauma sollten unbedingt radiologisch abgeklärt werden. Die Ursache von OLT sind Traumen, lokale Ischämie, Nekrose oder lokale Kortisonapplikation.

-

Akute OLT werden am besten arthroskopisch mit der sogenannten „Lift, drill, fill and fix“(LDFF)-Methode behandelt, die bessere Langzeitergebnisse bringt als Debridement und Mikrofrakturierung.

-

Am Talus entstehen sehr große Scherkräfte an der Knorpeloberfläche, weshalb die subchondrale Zone am Übergang zum darunterliegenden Knochen von sehr großer Bedeutung ist.

-

OLT an der Talusschulter stellen sehr hohe Ansprüche an die Rekonstruktion, da hier eine sehr große strukturelle Stabilität des Transplantates sowie zwei Knorpeloberflächen gefordert sind.

-

Bisher ermöglichen nur freie mikrovaskuläre Transplantate von der Femurrolle medial und lateral die Rekonstruktion von OLT der Talusschulter mit durchbluteten Knochen-Knorpeleinheiten mit sehr großer Übereinstimmung der Gelenksradien.

Grundlagen

Osteochondrale Läsionen des Talus (OLT) sind nach wie vor ein großes Problem in der Fußchirurgie und werden durch Traumen, lokale Ischämie, Nekrose oder lokale Kortisonapplikation verursacht.1–7 Die betroffenen Patienten werden wegen anhaltender Belastungsschmerzen vorstellig. Häufig kann man bereits im Sprunggelenksröntgen in zwei Ebenen Veränderungen am Talus erkennen (Abb. 1). Bestehen OLT über längere Zeit, kommt es zur zunehmenden Arthrose des oberen Sprunggelenkes mit daraus folgender Bewegungseinschränkung.

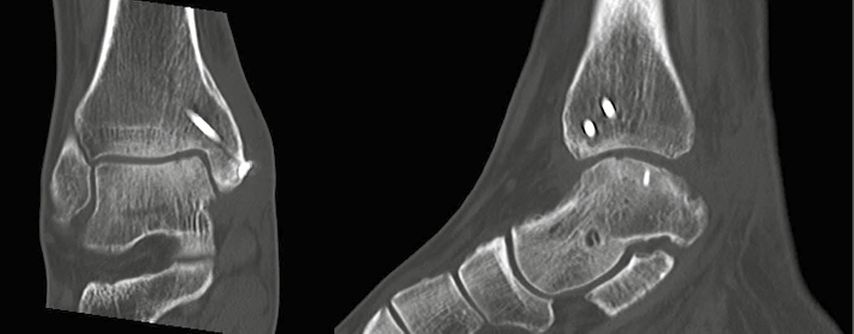

Abb. 1: a, b) CT präoperativ, Zustand nach Arthroskopie, Debridement und Mikrofrakturierung, anhaltende Beschwerden; c) MRI präoperativ

Die Regenerationsfähigkeit derartiger Knorpeldefekte ist vernachlässigbar aufgrund der minimalen Regenerationskapazität des Knorpels und der in diesen Fällen häufig schlechten Vaskularisation des darunterliegenden Knochens und der subchondralen Zone.4,8–10

Akute Defekte werden arthroskopisch mit der sogenannten „Lift, drill, fill and fix“(LDFF)-Methode erfolgreich behandelt. Damit werden bessere Ergebnisse erreicht als mit der Mikrofrakturierung.11

Chronische OLT, größer als 1,5cm2, kombiniert mit Zysten des darunterliegenden Knochens, werden nach wie vor mit osteochondralen Auto- oder Allotransplantaten (OAT) aus unterschiedlichen Regionen behandelt.12–15 Die Ergebnisse entsprechen jedoch nicht immer den Erwartungen, vor allem in Fällen mit schlecht durchblutetem Knochen und in strukturell stark belasteten Zonen des Talus, wie an der medialen oder lateralen Talusschulter.

Bei Patienten mit schlechter Vaskularisation oder avaskulärer Nekrose (AVN) werden durchblutete Knochentransplantate lokal vom Talus oder frei vom Femurkondyl verwendet und liefern zufriedenstellende Resultate.16,17 Diese Transplantate ermöglichen zwar die Wiederherstellung einer guten lokalen Durchblutung, können aber die funktionell sehr wichtige Knorpelzone nicht rekonstruieren.

Der Knorpel ist gerade am Talus sehr großen Druck- und Scherbelastungen ausgesetzt, was den Einsatz von Knorpelmatrizes hier sehr schwierig macht. Für die Funktion und den Widerstand gegen diese Scherkräfte ist die Verbindung zwischen Knorpel und darunterliegendem Knochen von eminenter Bedeutung. Zudem entsteht bei den Matrixtechniken Regenerat- oder Faserknorpel, welcher dem hyalinen Knorpelgewebe funktionell deutlich unterlegen ist.

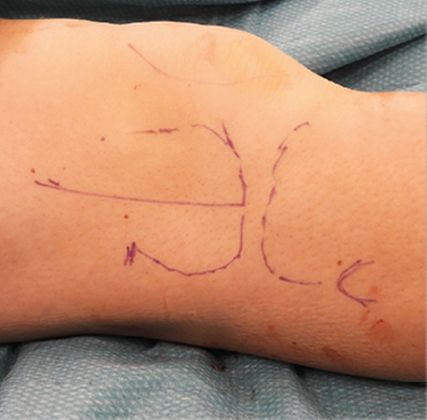

Abb. 2: Kniegelenk rechts von lateral, Anzeichnung der anatomischen Strukturen. Die gerade Linie markiert den geplanten Zugang zum lateralen Femurkondyl

Seit 2012 setzen wir bei derartigen OLT an der Talusschulter das freie mikrovaskuläre Knochen-Knorpeltransplantat von der medialen oder lateralen Femurtrochlea (MFT, LFT) ein (Abb. 2, 3). Den erfolgreichen Einsatz derartiger Transplantate konnten wir sowohl in der Behandlung von AVN des proximalen Kahnbeinpols als auch in der Rekonstruktion des Morbus Kienböck am Mondbein zeigen.18–21

Unseres Erachtens ermöglichen die Transplantate vom Femurkondyl als einzige die Rekonstruktion sowohl des Knorpels als auch des Knochens in einer funktionellen Einheit mit erhaltener belastbarer subchondraler Schicht, welche den hohen Scherkräften standhält. Weiters konnten Higgins et al. zeigen, dass nach Transfer von MFT am Carpus vitaler, hyaliner Knorpel langfristig erhalten bleibt.22,23

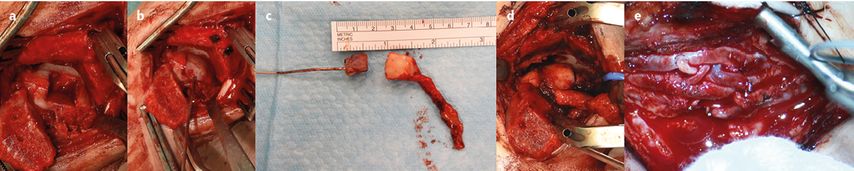

Abb. 3: a) Defekt an der medialen Talusschulter nach Innenknöchelosteotomie und Debridement der avitalen Abschnitte des Sprungbeins; b) Defekt mit Knochenwachs aufgefüllt; c) Knochenwachsmodell links, Knochen-Knorpellappen gehoben entsprechend den Dimensionen des Modells, Gefäßstiel nach rechts unten verlaufend; d) im Defekt positionierter Knochen-Knorpellappen; e) Mikroskopaufnahme der End-zu-End-Anastomosen der Lappengefäße im Bereich des Fußrückens

Operative Technik

Die Hautinzision erfolgt entweder medial oder lateral am Sprunggelenk, je nach der betroffenen Talusschulter, mit anschließender Osteotomie des entsprechenden Malleolus. Die Osteotomie sollte auf Höhe der Talusschulter erfolgen, um den Defekt genau evaluieren und anschließend debridieren zu können. Mithilfe eines Distraktors kann eine bessere Sicht auf die Sprunggelenksfläche erreicht werden. Dadurch kann auch der Knorpel des distalen Schienbeines beurteilt werden. Die Resektion des betroffenen Gewebes führen wir mit oszillierenden Sägen und Meißeln durch, um einen prismatischen Defekt zu schaffen. Es muss darauf geachtet werden, alle avitalen, nekrotischen Abschnitte zu entfernen (Abb. 3a). Danach kann ein Knochenwachsmodell des Defektes angefertigt werden, welches zur Übertragung der benötigten Dimensionen auf die Lappenhebestelle hilfreich ist (Abb. 3b).

Simultan wird der Zugang zum medialen oder lateralen Femurkondyl präpariert und die entsprechenden Lappengefäße werden aufgesucht und geschont. Je nach geplanter Anschlussregion der Gefäße muss eine entsprechende Länge des Gefäßstiels erreicht werden.

Die Hebestelle wird präoperativ, abhängig von der Beinachse, eventuell vorliegenden Vernarbungen oder Verletzungen sowie der gewünschten Lappen-Gefäß-Konfiguration ausgewählt. Der Zugang zum medialen oder lateralen Femurkondyl wurde bereits ausführlich an anderer Stelle dargestellt (Abb. 2).18–21 Insgesamt ist festzuhalten, dass die MFT einen deutlich längeren Gefäßstiel ermöglicht als die LFT, wobei sich die für die Präparation benötigte Zeit genau umgekehrt verhält. Die Dimensionen der Lappengefäße eignen sich sehr gut sowohl für End-zu-End- als auch für End-zu-Side-Anastomosen an die geplanten Anschlussgefäße.

Nach exakter Präparation der Lappengefäße wird die Gelenkskapsel eröffnet und die genaue Dimension sowie Lage des zu resezierenden osteochondralen Lappens werden mithilfe des Knochenwachsmodells angezeichnet. Die Hebung erfolgt hier mit Meißeln und der oszillierenden Säge. Es ist peinlich genau darauf zu achten, den Gefäßstiel nicht zu verletzen bzw. das Periost, über welches die Gefäße in den Knochen eintreten, nicht versehentlich abzulösen. Die größte Herausforderung stellt hierbei jedoch sicher die exakte Durchtrennung von Knorpel und Knochen in der Tiefe dar. Hier verwenden wir gebogene Osteotome, um die Knorpelfläche der gegenüberliegenden Patella nicht zu verletzen (Abb. 3b).

Nach Spülung des Gelenkes und Einlage eines intraartikulären Drains erfolgt der schichtweise Wundverschluss, wobei hier unbedingt eine exakte Adaptierung der durchtrennten Gewebeschichten erfolgen muss.

Simultan wird der gehobene Lappen den genauen Maßen des Defektes angepasst (Abb. 3c) und je nach Passgenauigkeit mit einer oder zwei Schrauben, bevorzugt Kopfverriegelungsschrauben, fixiert (Abb. 3d). Sollte das Transplantat press-fit in den Defekt passen, kann eine Fixierung auch weggelassen werden. Vor der Osteosynthese des Innen- oder Außenknöchels muss für eine kompressionsfreie Route des Gefäßstieles zu den Anschlussgefäßen gesorgt werden. Im Bereich des medialen Malleolus kann es nötig sein, eine kleine Rinne in den Knorpel desInnenknöchels zu fräsen. Nach Perforation der Gelenkskapsel wird ein subkutaner Tunnel hin zu den Dorsalis-pedis-Gefäßen präpariert und der Gefäßstiel mithilfe einer feinen Präparierklemme durchgezogen. Der mikrochirurgische Anschluss erfolgt nach Einfahren mit dem Mikroskop mit 9/0- oder 10/0-Einzelknopfnähten (Abb.3e). Selbiges Vorgehen erfolgt auch bei Anastomosierung an die Tibialis-posterior-Gefäße und Ausleitung des Gefäßstieles hinter den Innenknöchel. Nach Öffnen der Blutsperre kann die Durchblutung am Gefäßstiel noch mit der Dopplersonde kontrolliert und dokumentiert werden. Aufgrund der sehr feinen Gefäße kann es wegen der Manipulation während der Präparation auch zu vorübergehenden Gefäßspasmen kommen, welche am besten durch Beträufeln mit einem Lokalanästhetikum oder Papaverin behandelt werden.

Danach kann die Osteosynthese mit Lochschrauben am Innenknöchel oder Verplattung am Außenknöchel erfolgen. Die Weichteile werden schichtweise verschlossen. Bei der Anlage des gespaltenen Unterschenkelgipses ist eine Kompression über dem Gefäßstiel und der Anastomose unbedingt zu vermeiden.

Ab dem 8. postoperativen Tag werden Mobilisierungsübungen des Unterschenkels zum Training der Gefäße mit steigender Dauer und Frequenz durchgeführt. Die Antikoagulation erfolgt mit niedermolekularem Heparin, gewichtsadaptiert, für den venösen Schenkel und ASS 100 mg für die arterielle Anastomose. Die Antikoagulation wird 4 Wochen nach Gipsabnahme abgesetzt.

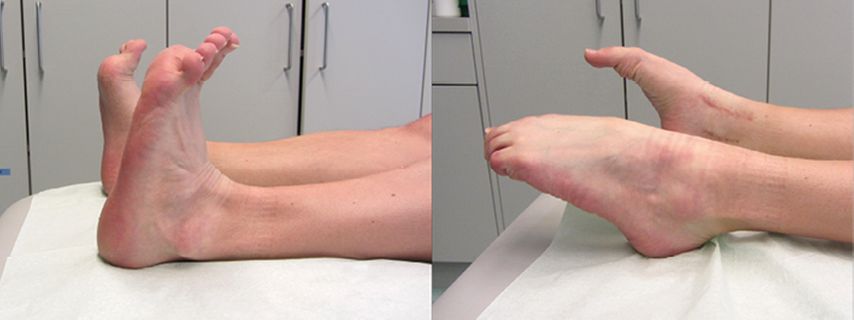

Die Ruhigstellung erfolgt für 8 Wochen im Unterschenkelgips mit anschließender CT zur Untersuchung des knöchernen Einbaus des Transplantates und der Heilung der Osteotomie am Knöchel (Abb. 4). Danach beginnen die Phase der steigenden Gewichtsbelastung sowie die Mobilisierung des Sprunggelenkes unter physiotherapeutischer Begleitung. Sport sollte für 6Monate vermieden werden (Abb. 5, 6).24

Abb. 4: CT 6 Monate nach Rekonstruktion mit eingeheiltem Knochen-Knorpellappen

Abb. 5: Sprunggelenksbeweglichkeit 6 Monate postoperativ bei Zustand nach Rekonstruktion eines OLT am Sprunggelenk links medial

Bisher haben wir osteochondrale Lappenplastiken sowohl von der medialen als auch der lateralen Femurrolle zur Rekonstruktion von 21 OLT eingesetzt, wobei sich klinisch immer eine sehr gute Übereinstimmung der Gelenksradien zeigte.

Im Gegensatz zum Carpus, wo Hugon 2010 eine große Übereinstimmung der Gelenksradien des medialen Femurkondyls mit denen des proximalen Kahnbeins und des proximalen Lunatums zeigen konnte, gibt es bisher für den Talus keine derartige Untersuchung.25 Dies hat uns veranlasst, anhand von CT-Studien von 45 Patienten von Femur und Talus ein Oberflächen-Mapping durchzuführen und mithilfe des sogenannten iterativen „Closestpoint“-Algorithmus die Abweichungen der Gelenksoberflächen zu untersuchen. Es wurden die Talusschultern zusätzlich jeweils in drei Segmente unterteilt und mit den Oberflächen der Hebestelle an der medialen und lateralen Femurrolle verglichen. Die Analyse der Daten ergab eine sehr hohe Übereinstimmung der Gelenksradien sowohl medial als auch lateral, wobei sich keine Hebestelle als eindeutig besser zeigte. Diese sehr interessanten Ergebnisse werden gerade zur Publikation aufbereitet.

Schlussfolgerung

Insgesamt denken wir, dass der Einsatz der MFT und der LFT in ausgewählten Fällen von OLT der medialen und lateralen Talusschulter eine sehr gute und stabile Rekonstruktion dieser sehr beanspruchten Regionen des Sprunggelenkes ermöglicht.

Literatur:

1 Youn GM et al.: Arthroscopic-assisted osteochondral allograft transplantation for posterolateral lesions of the talus without fibular osteotomy. Arthrosc Tech 2019; 8(3): e311-6 2 Kraeutler MJ et al.: Current concepts of the anterolateral ligament of the knee: anatomy, biomechanics, and reconstruction. Am J Sports Med 2018; 46(5): 1235-42 3 Hannon CP et al.: Osteochondral lesions of the talus: aspects of current management. Bone Joint J 2014; 96-B(2): 164-71 4 Adams SB et al.: Prospective evaluation of structural allograft transplantation for osteochondral lesions of the talar shoulder. Foot Ankle Int 2018; 39(1): 28-34 5 Erickson B et al.: Surgical management of large talar osteochondral defects using autologous chondrocyte implantation. Foot Ankle Surg 2018; 24(2): 131-6 6 Flick AB, Gould N: Osteochondritis dissecans of the talus (transchondral fractures of the talus): review of the literature and new surgical approach for medial dome lesions. Foot Ankle 1985;5(4):165-85 7 Weber MA et al.: Modern cartilage imaging of the ankle. Rofo 2017; 189(10): 945-56 8 Murawski CD, Kennedy JG: Operative treatment of osteochondral lesions of the talus. J Bone Joint Surg Am 2013; 95(11): 1045-54 9 Gross CE et al.: Role of fresh osteochondral allografts for large talar osteochondral lesions. Instr Course Lect 2016; 65: 301-9 10 Ahmad J, Jones K: Comparison of osteochondral autografts and allografts for treatment of recurrent or large talar osteochondral lesions. Foot Ankle Int 2016; 37(1): 40-50 11 Lambers KTA et al.: Arthroscopic lift, drill, fill and fix (LDFF) is an effective treatment option for primary talar osteochondral defects. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28(1): 141-7 12 Petersen W et al.: Osteochondral transplantation for the treatment of osteochondral defects at the talus with the Diamond twin system (®) and graft harvesting from the posterior femoral condyles. Arch Orthop Trauma Surg 2014; 134(6): 843-52 13 Flynn S et al.: Autologous osteochondral transplantation for osteochondral lesions of the talus. Foot Ankle Int 2016; 37(4): 363-72 14 Al-Shaikh RA et al.: Autologous osteochondral grafting for talar cartilage defects. Foot Ankle Int 2002; 23(5): 381-9 15 Nguyen A et al.: Autologous osteochondral transplantation for large osteochondral lesions of the talus is a viable option in an athletic population. Am J Sports Med 2019; 47(14): 3429-35 16 Tanaka Y et al.: Vascularized bone graft from the medial calcaneus for treatment of large osteochondral lesions of the medial talus. Foot Ankle Int 2006; 27(12): 1143-7 17 Hintermann B et al.: Treatment of extended osteochondral lesions of the talus with a free vascularised bone graft from the medial condyle of the femur. Bone Joint J 2015; 97-B(9): 1242-9 18 Bürger HK et al.: Vascularized medial femoral trochlea osteocartilaginous flap reconstruction of proximal pole scaphoid nonunions. J Hand Surg Am 2013; 38(4): 690-700 19 Bürger HK et al.: Vascularized medial femoral trochlea osteochondral flap reconstruction of advanced Kienböck disease. J Hand Surg Am 2014; 39(7): 1313-22 20 Windhofer CM et al.: Lateral femoral trochlea osteochondral flap reconstruction of proximal pole scaphoid nonunions.J Hand Surg Am 2022; online ahead of print 21 Windhofer CM et al.: The free vascularized lateral femoral trochlea osteochondral graft: a reliable alternative for stage III Kienböck’s disease. J Hand Surg Eur Vol 2021; 46(10): 1032-41 22 Higgins JP et al.: Nonvascularized cartilage grafts versus vascularized cartilage flaps: comparison of cartilage quality 6 months after transfer. J Hand Surg Am 2018; 43(2): 188.e1-8 23 Zimmerman RM et al.: Chondrocyte viability 3.5 years following a vascularized medial femoral trochlea osteocartilaginous free flap. JBJS Case Connect 2016; 6(4): e90 24 Windhofer CM et al.: Vascularized osteochondral free flaps from the femoral trochlea as versatile procedure for reconstruction of osteochondral lesions of the talus. Foot Ankle Surg 2022; 28(7): 935-43 25 Hugon S et al.: Vascularized osteochondral graft from the medial femoral trochlea: anatomical study and clinical perspectives. Surg Radiol Anat 2010; 32(9): 817-25

Das könnte Sie auch interessieren:

Multiligamentverletzungen im Knie: die ideale Bandplastik

Kombinationsverletzungen mehrerer Bänder im Kniegelenk sind eine Herausforderung in der Orthopädie. Ohne korrekte Therapie ist das Risiko für Rotationsinstabilitäten hoch. Eine vordere ...

Patientenoptimierung in der orthopädischen Chirurgie

Die Patientenoptimierung vor orthopädischen Eingriffen, insbesondere in der Endoprothetik, spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation und die Zufriedenheit der ...

Versagensanalyse nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion

Die Rotatorenmanschette (RM) besteht aus den Muskeln Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor und Subscapularis. Diese zentrieren den Oberarmkopf in der Gelenkpfanne und tragen jeweils ...