©

Getty Images/iStockphoto

Klassifikation von thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen leicht gemacht

Jatros

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Dr. Helmut Seitz, MSc

Autor:

Dr. Nina Hörlesberger

Korrespondierende Autorin<br> Abteilung für Unfallchirurgie, Spitalsverbund Landeskrankenhaus Judenburg-Knittelfeld<br> E-Mail: nina.hoerlesberger@aon.at

30

Min. Lesezeit

07.07.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Ein neues übersichtliches Klassifikationssystem der AOSpine ermöglicht die Einteilung der thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen nach logischen und leicht anwendbaren Kriterien. Eine Therapieempfehlung kann mittels des darauf aufbauenden AOSpine-Frakturscores abgeleitet werden.</p>

<hr />

<p class="article-content"><p>Verfolgt man die Geschichte, ist der Bedarf an einer Einteilung der thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen bereits im Jahr 1929 gegeben, als Lorenz Böhler das allererste Klassifikationssystem dieser Art veröffentlichte. Er unterschied schon damals zwischen Kompressions-, Flexions-, Extensions-, Scher- und Rotationsverletzungen und legte damit den Grundstein für die folgenden Arbeiten auf diesem Gebiet.<sup>1</sup><br /> Verletzungen der thorakolumbalen Wirbelsäule sind relativ häufig vorkommende, bei einer normalen Knochendichte meist aus einem Hochrasanztrauma, bei Osteoporose bereits aus einer minimalen Krafteinwirkung resultierende Wirbelverletzungen.<sup>2, 3</sup> Bezugnehmend auf die AOSpine-Klassifikation werden neurologische Defizite in 22 % bei Typ-A-, in 28 % bei Typ-B- und in 51 % bei Typ-C-Verletzungen beschrieben.<sup>4</sup><br /> <br /> Die aktuelle Gesamtverteilung der thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Grundidee von Frakturklassifikationen ist es, dem Anwender die Entscheidung über das weitere Behandlungsvorgehen zu erleichtern. Je komplexer und unübersichtlicher eine solche aufgebaut ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie in der täglichen Routine Anwendung findet. Die tägliche Praxis fordert von den Behandelnden rasche Entscheidungen und verlangt gleichzeitig fachliche Richtigkeit gepaart mit maximaler Patientensicherheit.<br /> Für die Klassifikation der thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen hat daher die AOSpine Classification Group nun eine anwenderfreundliche Klassifikation, basierend auf vorbestehenden Klassifikationen wie der Magerl-Klassifikation und auch dem TLICS (Thoracolumbar Injury Classification System), geschaffen, welche dem Anspruch einer übersichtlichen und trotzdem differenzierten Unterteilung gerecht werden soll, ohne sich in unpraktikablen Details zu verlieren. Die neue AOSpine-Klassifikation<sup>5</sup> vereint nun Frakturmorphologie, neurologische Schädigung und klinisch relevante Modifikatoren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite44.jpg" alt="" width="415" height="293" /></p> <h2>Einteilung nach dem Grad der Instabilität</h2> <p>Drei Basistypen, welche nach dem Grad der Instabilität eingeteilt werden, können nun unterschieden werden. Der zugrunde liegende Kraftvektor steht hierbei nicht mehr im Vordergrund.<sup>5, 6</sup></p> <ul> <li>yp-A-Verletzungen (Subtypen A0 bis A4)</li> <li>Typ-B-Verletzungen (Subtypen B1 bis B3): Versagen des hinteren oder vorderen Zuggurtungsmechanismus durch Läsion des hinteren Ligamentkomplexes oder des vorderen Längsband-Zwischenwirbelscheiben-hinteren Längsbandkomplexes</li> <li>Typ-C-Verletzungen (keine Subtypen): Durch das Versagen sowohl des vorderen als auch des hinteren Zuggurtungsmechanismus kommt es zu einer translatorischen Instabilität und damit zu einer intra- und/oder intersegmentalen Dislokationsmöglichkeit in alle Richtungen.</li> </ul> <p>Im Wesentlichen sind neben einer intra- und/oder intersegmentalen Dislokation die Längsbänder, die Zwischenwirbelscheibe, die Wirbelkörperhinterwand, die Endplatten sowie der hintere Ligamentkomplex zu beachten und klassifikationsentscheidend. Zur Vereinfachung der Klassifikation kann man aus morphologischer Sicht diagnostische Schritte ableiten (Abb. 2).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite45.jpg" alt="" width="778" height="757" /></p> <p><strong>Typ-A-Verletzungen (A0 bis A4) – Kompressionsverletzungen</strong><br /> Beinhalten Quer- und Dornfortsatzfrakturen sowie Kompressionsfrakturen des Wirbelkörpers.<br /> <br /> <em>Subtyp A0:</em> MRT-morphologisch nachweisbares „bone bruise“ sowie Dorn- und Querfortsatzfrakturen<br /> <em>Subtyp A1:</em> sichtbare Impressionen einer Endplatte, Wirbelkörperhinterwand intakt<br /> <em>Subtyp A2:</em> beide Endplatten betroffen, Wirbelkörperhinterwand intakt, Spaltbruch<br /> <em>Subtyp A3:</em> Inkomplette Berstungsfraktur mit Beteiligung der Wirbelkörperhinterwand und Beteiligung nur einer Endplatte, die zweite Endplatte bleibt intakt.<br /> <em>Subtyp A4:</em> komplette Berstungsfraktur mit Beteiligung der Wirbelkörperhinterwand und Beteiligung beider Endplatten<br /> <br /><strong> Typ-B-Verletzungen (B1 bis B3) – Distraktionsverletzungen</strong><br /> Sie sind charakterisiert durch den Verlust des hinteren oder des vorderen Zuggurtungsmechanismus, welcher häufig in Kombination mit Typ-A-Verletzungen vorkommt.<br /> <br /> <em>Subtyp B1:</em> „transossäre Läsion“, „Chance-Fraktur“ – betrifft nur einen Wirbelkörper und ist eine monosegmentale, knöcherne dorsale Distraktionsverletzung<br /> <em>Subtyp B2:</em> Läsion des hinteren Ligamentkomplexes mit oder ohne knöcherne Verletzung. Eine meist vorhandene, zusätzliche Kompressionsverletzung muss entsprechend den Typ-A-Verletzungen klassifiziert werden.<br /> <em>Subtyp B3:</em> Läsion des vorderen Längsbandes und der Zwischenwirbelscheibe oder des Wirbelkörpers durch ein Hyperextensionstrauma. Der hintere Ligamentkomplex bleibt erhalten.<br /> <br /><strong> Typ-C-Verletzungen – Translationsverletzungen</strong><br /> Sind charakterisiert durch eine komplette Kontinuitätstrennung von Wirbelsäulensegmenten. Durch die Läsion des vorderen Längsband-Zwischenwirbelscheiben-hinteren Längsband- und des hinteren Ligamentkomplexes ist jeglicher Widerstand gegen eine Translation aufgehoben, wodurch es zu intra- und/oder intersegmentalen Dislokationen nach lateral, ventrodorsal oder auch kraniokaudal kommen kann. Kombinierte Typ-A- wie auch Typ-B-Verletzungen sollten zusätzlich nach dem bereits bekannten Klassifikationssystem eingeteilt werden.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite46.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Neurologisches Defizit</h2> <p>Das neurologische Defizit und dessen Klassifikation gehören zu den drei entscheidenden Einflussfaktoren bezüglich weiterer Therapieempfehlungen. Zur weiteren Beschreibung des entstandenen neurologischen Defizits wurde eine 5-Stufen-Skala erarbeitet:<br /> <br /> <em>N0:</em> keine neurologischen Ausfälle<br /> <em>N1:</em> transientes neurologisches Defizit, welches sich vollständig zurückbildet<br /> <em>N2:</em> radikuläres Defizit<br /> <em>N3:</em> inkomplette Querschnittläsion, laut Einteilung der American Spinal Injury Association (ASIA) Grad D bis B<br /> <em>N4:</em> komplette Querschnittläsion, laut Einteilung der ASIA Grad A<br /> <em>NX:</em> neurologischer Status nicht beurteilbar, z.B. intubierter Patient</p> <h2>Klinisch relevante Modifikatoren</h2> <p>Als dritter Einflussfaktor, welcher eine Therapieentscheidung ermöglichen soll, gelten sogenannte „fallspezifische klinische Modifikatoren“.<sup>5</sup><br /> <em>M1:</em> die Beurteilung des Zuggurtungsmechanismus ist nicht eindeutig oder dessen Beurteilung ausständig (z.B. MRT ist nicht verfügbar/möglich).<br /> <em>M2:</em> beinhaltet patientenspezifische Komorbiditäten, die wie „das Zünglein an der Waage“ mitunter bei schwierigen Therapieempfehlungen die Entscheidung für oder gegen eine operative Sanierung erleichtern sollen, wie z.B. Osteoporose, Morbus Bechterew, Erkrankungen aus dem rheumatoiden Formenkreis, Weichteilschäden im Operationsgebiet u.a.<sup>5</sup></p> <h2>Kurz und prägnant</h2> <p>Bezugnehmend auf diese Informationen ergibt sich schließlich die Nomenklatur der Frakturklassifizierung, wobei die höhergradige Verletzung an erster Stelle genannt wird. Bei gleichem Schweregrad wird von kranial nach kaudal sortiert. Typ-A- und -B1-Verletzungen betreffen einen Wirbelkörper und werden beispielsweise wie folgt beschrieben: Th12, A1 bzw. Th12, B1.<br /> Da die Verletzungen B2, B3 und C zumindest ein Bewegungssegment betreffen, wird das entsprechende Segment, z.B. L1/2, B2; L1/2, B3 bzw. L1/2, C, beschrieben. Das jeweilige neurologische Defizit und die Modifikatoren werden angehängt, demnach z.B.: L1/2, B2, N3, M2; L1/2, B3, N3, M2 bzw. L1/2, C, N3, M2.</p> <h2>Gute Kappa-Werte in der Inter- und Intraobserver-Reliabilität</h2> <p>Sowohl bezüglich der Interobserver-Reliabilität als auch der Intraobserver-Reliabilität wird das neue AOSpine-Klassifikationssystem als anderen bestehenden Klassifikationssystemen teilweise überlegen, aber keinesfalls als schlechter als bestehende, beschrieben.<sup>5–9</sup> Ein exzellenter Kappa-Wert (0,6–0,97) gilt für die Intraobserver-Reliabilität.<sup>5, 7</sup></p> <h2>Konsekutive Therapieempfehlung</h2> <p>Mittels eines neuen AOSpine-Frakturscores kann eine konsekutive Therapieempfehlung abgeleitet werden. Im Jänner 2016 publizierten Vaccaro et al einen Therapiealgorithmus basierend auf einem Punkteschema, das aus dem neuen AOSpine-Klassifikationssystem der thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen errechnet wurde (Abb. 4).<sup>10</sup> Anhand des Thoracolumbar AOSpine Injury Score (TL AOSIS) wird empfohlen, Verletzungen mit 3 Punkten oder weniger einer konservativen Therapie zuzuführen, während Frakturen mit mehr als 5 Punkten operativ behandelt werden sollten. Frakturen mit 3 oder 4 Punkten können sowohl konservativ als auch operativ behandelt werden. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass selbst dieses System nicht frei von „Grauzonen“ ist, wie in Vaccaros Publikation in diesem Zusammenhang beispielhaft eine A3N1M1-Verletzung genannt wird.<sup>10</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite47.jpg" alt="" width="837" height="398" /></p> <h2>Fazit</h2> <p>Zusammenfassend ist zu sagen, dass sowohl mit der AOSpine-Klassifikation der thorakolumbalen Wirbelsäulenverletzungen als auch mit dem daran angelehnten Thoracolumbar AOSpine Injury Score (TL AOSIS) und den daraus folgenden Therapieempfehlungen ein modulares und anwenderfreundliches Werkzeug zur Behandlung dieser häufigen und anspruchsvollen Verletzungen zur Verfügung steht.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Azam MQ, Sadat-Ali M: The concept of evolution of thoracolumbar fracture classifications helps in surgical decisions. Asian Spine J 2015; 9(6): 984-94<br /><strong>2</strong> Rajasekaran S et al: Management of thoracolumbar spine trauma: an overview. Indian J Orthop 2015; 49(1): 72-82<br /><strong>3</strong> Gonschorek O et al: [Fractures of the thoracic and lumbar spine]. Chirurg 2015; 86(9): 901-14; quiz 915-16<br /><strong>4</strong> Knop C et al: [Surgical treatment of injuries of the thoracolumbar transition. 1: epidemiology]. Unfallchirurg 1999; 102(12): 924-35<br /><strong>5</strong> Kandziora F et al: [In Process Citation]. Z Orthop Unfall 2016; 154(2): 192-44<br /><strong>6</strong> Vaccaro AR et al: AOSpine thoracolumbar spine injury classification system: fracture description, neurological status, and key modifiers. Spine (Phila Pa 1976) 2013; 38(23): 2028-37<br /><strong>7</strong> Kepler CK et al: Reliability analysis of the AOSpine thoracolumbar spine injury classification system by a worldwide group of naive spinal surgeons. Eur Spine J 2016; 25(4): 1082-86<br /><strong>8</strong> Azimi P et al: The AOSpine thoracolumbar spine injury classification system: a reliability and agreement study. Asian J Neurosurg 2015; 10(4): 282-85<br /><strong>9</strong> Sadiqi S et al: The influence of spine surgeons' experience on the classification and intraobserver reliability of the novel AOSpine thoracolumbar spine injury classification system - an international study. Spine (Phila Pa 1976) 2015; 40(23): E1250-6<br /><strong>10</strong> Vaccaro AR et al: The surgical algorithm for the AOSpine thoracolumbar spine injury classification system. Eur Spine J 2016; 25(4): 1087-94</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

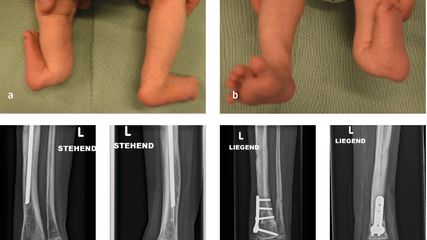

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...