Hüftendoprothetik: Update zur Ergebnisbeurteilung aus Patientensicht

Autor:

PD Dr. Karlmeinrad Giesinger, MSc

Klinik für Orthopädie und Traumatologiedes Bewegungsapparats

Kantonsspital St.Gallen

E-Mail: karlmeinrad.giesinger@kssg.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

„Patient-reported outcomes“ (PROs), also die Ergebnisbeurteilung aus der Sicht des Patienten, haben sich in den vergangenen Jahren zum wichtigen Parameter für die Ergebnisbeurteilung in der Hüftendoprothetik entwickelt. Hierbei werden Parameter wie Schmerzen oder Funktion bei Alltagsaktivitäten standardisiert – mit validierten Fragebögen – erfasst. Historisch wurden diese Fragebögen vor allem in der klinischen Forschung, im Rahmen von klinischen Studien oder Prothesenregistern verwendet – ohne unmittelbaren Nutzen für den Patienten. Waren vor 10 Jahren noch Papierfragebögen der Standard, lassen sich PROs heute elektronisch wesentlich effizienter erfassen und verarbeiten – im Wartezimmer auf einem Tablet oder auch via Webportal oder App von zu Hause aus. Die Ergebnisse stehen bei solchen Systemen grafisch aufbereitet unmittelbar zur Verfügung, wodurch ein echter Mehrwert für Arzt und Patient in der Sprechstunde entsteht.

Keypoints

-

PROs spielen eine immer wichtigere Rolle in der Orthopädie.

-

Elektronische Datenerhebung ermöglicht individualisierte, dynamische Fragebögen.

-

Individualisierte Fragebögen können mit weniger Fragen genauere Messergebnisse erzielen (computeradaptives Testen, dynamische Fragebögen).

-

Ergebnisse können unmittelbar dargestellt werden – ein echter Mehrwert für Arzt und Patient im klinischen Alltag.

Die Relevanz von PROs liegt auf der Hand: Wer könnte besser den Behandlungserfolg nach Implantation einer Hüftprothese beurteilen als der Patient selbst? Dieser „Bericht über den spezifischen Gesundheitszustand muss direkt vom Patienten selbst kommen, ohne Interpretation durch einen Arzt oder jemand anderen“, so definierte es die US Food and Drug Administration schon vor vielen Jahren.

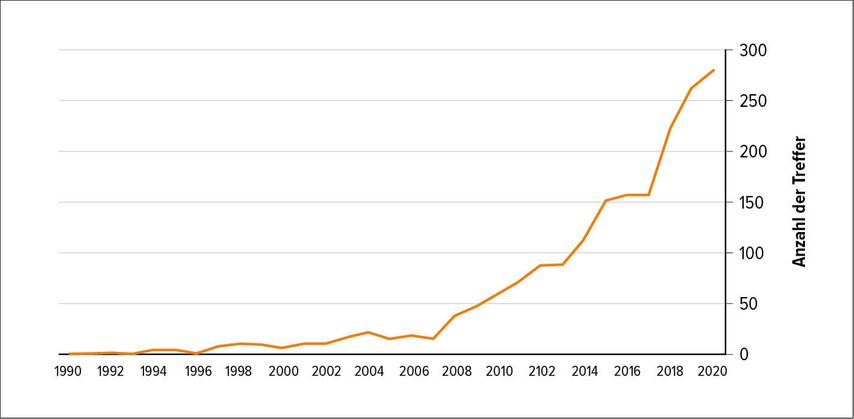

Während in der Vergangenheit noch der Arzt zu wesentlichen Teilen über den Erfolg oder Misserfolg seiner Behandlung entschied, so steht heute der mündige Patient absolut im Mittelpunkt und möchte seine Sicht der Dinge jedenfalls mit einbezogen wissen. Dies zeigt sich auch an der starken Zunahme der PRO-Forschung in der Hüftprothetik in den vergangenen 10 Jahren (Abb.1).

Es gibt eine Vielzahl von standardisierten validierten PRO-Fragebögen, die sich grundsätzlich in Fragebögen zum allgemeinen Gesundheitszustand (z.B. SF-36, EQ-5D, PROMIS Global Health 10-Score) und in gelenkspezifische Fragebögen (z.B. WOMAC-Score, Oxford Hip Score, Forgotten Joint Score-12, HOOS [Hip Disability and Osteoarthritis Outcome Score]) einteilen lassen. Je nach Gelenkpathologie, operativem Eingriff und zu erwartendem Spektrum der Symptombelastung sind diese mehr oder weniger geeignet für eine bestimmte Fragestellung.

Die ersten, bis heuteunverändert weit verbreiteten PRO-Fragebögen wurden bereits in den 1970er-Jahren veröffentlicht, um Parameter wie Mobilität, Schmerz, Steifigkeit oder Funktion bei Aktivitäten des täglichen Lebens zu beurteilen. Neuere Studien über die psychometrischen Eigenschaften dieser traditionell verwendeten PRO-Fragebögen deuten allerdings auf relevante Schwächen hinsichtlich der Messgenauigkeit verschiedener Fragebögen hin.1,2 Die Qualität des Messinstruments, d.h. des PRO-Fragebogens, kann dabei starken Einfluss auf das Ergebnis einer klinischen Studie haben.2 Die Auswahl des geeigneten Messinstruments, passend zur erwarteten Symptombelastung, ist daher von großer Wichtigkeit.

Abb. 1: Suchergebnis PubMed: patient-reported outcome & hip arthroplasty

Neue Fragebögen

Die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte (verbesserte Implantate, minimal invasive Chirurgie, Robotik etc.) brachten immer bessere klinische Ergebnisse bei zunehmend jüngeren, körperlich aktiveren Patienten. Um diese verbesserten Ergebnisse aber auch zuverlässig mit PRO-Fragebögen abbilden und differenzieren zu können, wurden neue Fragebögen entwickelt. Ein aktuelles Beispiel ist der Forgotten Joint Score-12 (FJS-12),3 den wir an unserer Abteilung in St. Gallen vor 10 Jahren entwickelt haben (http://www.forgotten-joint-score.info). Inspirierend waren hier Patienten mit sehr gutem Verlauf nach Hüftendoprothesenimplantation, die vergessen hatten, auf welcher Seite ihre Hüfte vor Jahren operiert worden war. Der sich daraus entwickelnde Parameter dieses Fragebogens ist daher nicht die Quantifizierung von Schmerzen oder der Funktion eines Gelenks, sondern die Quantifizierung, inwieweit ein Patient sein operiertes Gelenk im Alltag gänzlich vergessen kann. Dahinter steht die Überlegung, dass ein gesundes Gelenk einer Person im Alltag nicht bewusst wird und erst Beeinträchtigungen der Gelenksfunktion zur Wahrnehmung des Gelenks führen. Klarerweise ist das Vergessen des Gelenks im Alltag ein nur schwer zu erreichendes Ziel, auf dem die sehr hohe Differenzierungsfähigkeit dieses Fragebogens bei Patienten mit gutem und sehr gutem klinischen Ergebnis beruht.2,4

Diese unterschiedlichen psychometrischen Eigenschaften von verschiedenen „patient-reported outcome measures“ (PROMs) haben durchaus praktische Konsequenzen. So konnten wir in einer Studie mit 193 Patienten nach Hüftprothesenimplantation zeigen,dass die notwendige Fallzahl, um die Verbesserung zwischen dem postoperativen Ergebnis nach 6 und 12 Monaten („sensitivity to change over time“) statistisch signifikant darzustellen, stark davon abhängt, welches PROM man verwendet.2 Während beim Oxford Hip Score aufgrund ausgeprägter Deckeneffekte die Effektgrößenunterschiede eher gering sind, misst der FJS-12 in dieser Situation noch klare Unterschiede. Dies hat direkte Konsequenzen für die notwendige Fallzahl. In dieser Studie resultierte daraus für den Oxford Hip Score eine dreimal höhere notwendige Fallzahl, verglichen mit dem FJS-12.2

Während der FJS-12 initial für die Prothetik gedacht war, wurde er mittlerweile für die meisten Hüftpathologien validiert und verwendet.4–8 Mit knapp 300 Studien auf PubMed ist der FJS-12 mittlerweile ein sehr gut etabliertes, in 30 Sprachen verfügbares PRO-Instrument.

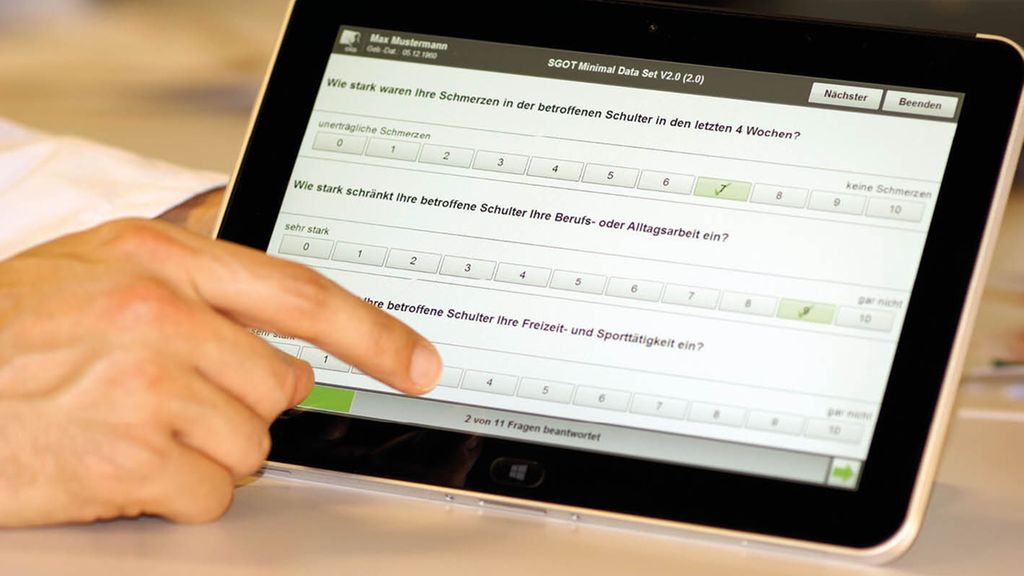

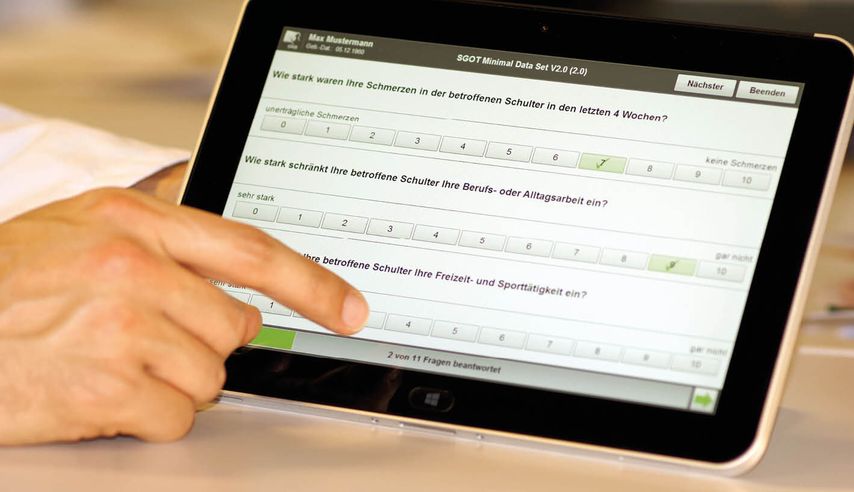

Abb. 2: Die Verwendung von Tablet-PCs ermöglicht die effiziente Dateneingabe und automatisierte Datenanalyse von Patientenfragebögen im klinischen Alltag

Papierlose Datenerhebung

Wie wir wissen, bringen Papierfragebögen keinen unmittelbaren Mehrwert für den Patienten oder den behandelnden Arzt. Hier bietet die elektronische Datenerhebung ganz neue Möglichkeiten: Die mittlerweile sehr breite Verfügbarkeit von Computern macht Fragebögen auf Papier überflüssig. Die Datenerhebung erfolgt z.B. bequem auf dem Tablet, welches im Wartezimmer in der Sprechstunde ausgegeben wird (Abb.2).

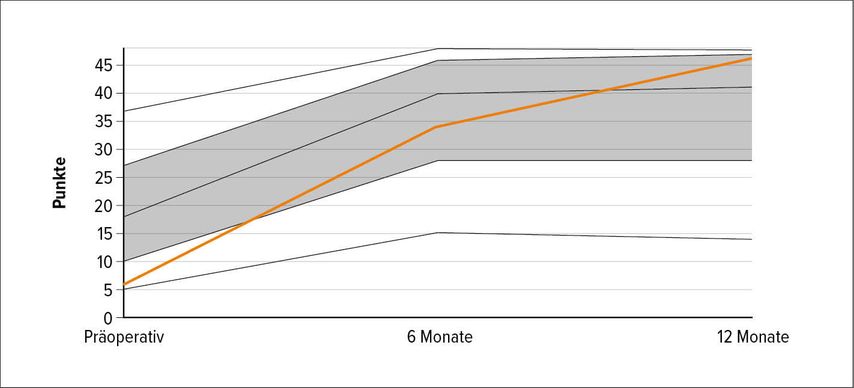

Alternativ kann die Beurteilung durch den Patienten am Smartphone via App oder von zu Hause aus via Webportal digital erhoben werden. Automatisierte Push-Nachrichten oder SMS erinnern daran, wenn ein Fragebogen auszufüllen ist. Entscheidend ist, dass die Daten zum Zeitpunkt der Konsultation während der Sprechstunde bereits zur Verfügung stehen und mit dem Patienten diskutiert werden können (Abb.3). Dadurch steigt gemäß unserer Erfahrung vor allem auch die Bereitschaft seitens des Patienten, Fragebögen auszufüllen – auch bei älteren Patienten.9

Abb. 3: Oxford Hip Score (0–48 Punkte): 76-jähriger Patient mit Hüftprothese. Die grau schattierten Korridore stellen den Mittelwert seiner Referenzgruppe sowie 1 und 2 Standardabweichungen dar

Jedem Patienten sein individualisierter Fragebogen

Die Bandbreite der präoperativen Symptombelastung bei Coxarthrose oder Hüftkopfnekrose, verglichen mit dem Ergebnis 1 Jahr nach der Operation, ist bekanntermaßen groß – sie reicht vom schmerzgeplagten Patienten an Krücken bis hin zum beschwerdefreien Freizeitsportler. Ein klassischer Fragebogen benötigt daher viele Fragen, um ein präzises Ergebnis zu erheben und dieses breite Spektrum abzudecken. In der Praxis ist die Anzahl der Fragen aber limitiert – vor allem durch die Zeit, die das Ausfüllen benötigt, aber auch durch die Konzentrationsfähigkeit des Patienten. In den letzten Jahren finden daher auch immer mehr dynamische Fragebögen in der Orthopädie Anwendung. Frei nach dem Prinzip: jedem Patienten sein individualisierter Fragebogen. Die Methodik dahinter: Computer-adaptives Testen (CAT). Hier wählt ein Computer-Algorithmus dynamisch, basierend auf der Beantwortung der vorherigen Frage, die nächste, für den jeweiligen Patienten bzw. dessen aktuellen Gesundheitszustand am besten passende Frage. Dadurch erhält nicht jeder Patient die gleichen Fragen. CAT ermöglicht es, mit wesentlich weniger Fragen eine sehr hohe Messgenauigkeit zu erreichen. Natürlich lassen sich die Punktewerte unterschiedlicher Patienten genauso vergleichen wie bei klassischen Fragebögen – bei Gruppenvergleichen ebenso wie bei Längsschnittstudien. Die PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System)-Gruppe, ein großes Forschungsprojekt in den USA, entwickelt seit einigen Jahren solche CAT-Fragebögen für allgemeine körperliche und psychosoziale Anwendungsbereiche, die zunehmend auch klinische Verbreitung finden.10

Literatur:

1 Garbuz DS et al.: Patients‘ outcome after total hip arthroplasty: a comparison between the Western Ontario and McMaster Universities index and the Oxford 12-item hip score. J Arthroplasty 2006; 21(7): 998-1004 2 Hamilton DF et al.: Responsiveness and ceiling effects of the Forgotten Joint Score-12 following total hip arthroplasty. Bone Joint Res 2016; 5(3): 87-91 3 Behrend H et al.: The ‚forgotten joint‘ as the ultimate goal in joint arthroplasty: validation of a new patient-reported outcome measure’. J Arthroplasty 2012; 27(3): 430-6.e1 4 Singh V et al.: Robotics versus navigation versus conventional total hip arthroplasty: does the use of technology yield superior outcomes? J Arthroplasty 2021; S0883-5403(21)00234-5 5 Domb BG et al.: Minimum five-year outcomes of Birmingham Hip Resurfacing: propensity-score matched against total hip arthroplasty control groups. J Arthroplasty 2021; S0883-5403(21)00082-6 6 Freigang V et al.: Evaluation of joint awareness after acetabular fracture: Validation of the Forgotten Joint Score according to the COSMIN checklist protocol. World J Orthop 2021; 12(2): 69-81 7 Robinson PG et al.: The forgotten joint score-12 is a valid and responsive outcome tool for measuring success following hip arthroscopy for femoroacetabular impingement syndrome. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021; 29(5): 1378-84 8 Larsson A et al.: Evaluation of Forgotten Joint Score in total hip arthroplasty with Oxford Hip Score as reference standard. Acta Orthop. 2019; 90(3): 253-7 9 Kesterke N et al.: Patient-reported outcome assessment after total joint replacement: comparison of questionnaire completion times on paper and tablet computer. Arch Orthop Trauma Surg. 2015; 135(7): 935-41 10 Lizzio VA et al.: Feasibility of PROMIS CAT administration in the ambulatory sports medicine clinic with respect to cost and patient compliance: a single-surgeon experience. Orthop J Sports Med 2019; 7(1): 2325967118821875

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Management periprothetischer Frakturen am Kniegelenk

Mit steigenden Versorgungszahlen der Knieendoprothetik und dem höheren Lebensalter entsprechend der Alterspyramide nimmt auch die Zahl der periprothetischen Frakturen zu und stellt die ...

Patellofemorale Instabilität

In diesem Übersichtsartikel möchten wir ein Update über die aktuelle Diagnostik und die konservativen wie auch operativen Behandlungsmöglichkeiten der patellofemoralen Instabilität geben.