Das FNS in der Versorgung geriatrischer Schenkelhalsfrakturen

Autoren:

Dr. Alois Tax

Dr. Peter Hausbrandt

Prim. MR Dr. Michael Plecko

Priv.-Doz. DDr. Antonio Klasan

Prim. Prof. Dr. Christian Kammerlander

AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark, Standort Graz

Korrespondierender Autor:

Dr. Alois Tax

E-Mail: alois.tax@auva.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Implementierung des Femoral-Neck-Systems soll es ermöglichen, die teilweise hohe Komplikationsrate etablierter Methoden zur hüftkopferhaltenden Operation bei Schenkelhalsfrakturen zu senken. In der vorliegenden Arbeit werden die bisherigen Erfahrungen in der Anwendung dieses neuen Implantats bei geriatrischen Patient:innen beschrieben.

Keypoints

-

Geeignete Methode zur Versorgung stabiler hüftgelenksnaher Frakturen bei geriatrischen Patient:innen

-

Vergleichbare bis niedrigere Revisionsrate im Vergleich zu etablierten Methoden

-

Einfache und schnelle Anwendbarkeit

-

Vollbelastung kann angestrebt werden.

Die Inzidenz hüftgelenksnaher Frakturen nimmt aufgrund des demografischen Wandels weiterhin zu.1,2 Hierbei unterscheidet man in erster Linie zwischen einer intra- und einer extraartikulären Lokalisation des Bruches. Während bei extraartikulären Frakturen hauptsächlich Osteosyntheseverfahren zum Einsatz kommen, gibt es bei Frakturen des Schenkelhalses unterschiedliche Behandlungskonzepte. Diese richten sich in Abhängigkeit von der Klassifikation und der resultierenden Gefahr der Femurkopfnekrose auch nach dem Anspruch beziehungsweise dem Alter der Patient:innen.3 Hier stehen neben der primären prothetischen Versorgung auch kopferhaltende Operationen zur Verfügung, während konservative Maßnahmen nur in Ausnahmefällen gewählt werden. Das Ziel osteosynthetischer Verfahren besteht hierbei in der stabilen Retention des Bruches und somit der Aufrechterhaltung der Perfusion.

Die Verwendung von kanülierten Schrauben bietet bei gering dislozierten Frakturformen die Möglichkeit eines minimalinvasiven Verfahrens. Jedoch sind aufgrund eines möglichen Varuskollapses und einer sekundären Verkürzung Revisionsraten bis 22% beschrieben.4 Dagegen kann durch Anwendung einer dynamischen Hüftschraube (DHS) eine gesteigerte Stabilität erzielt werden. Die zusätzlich benötigte Antirotationsschraube erfordert jedoch häufig eine exzentrische Positionierung, wodurch es wiederum zu einer ungünstigen Steigerung der Tip-Apex-Distanz kommt. Im Vergleich zur kanülierten Verschraubung wurde zudem eine höhere Rate an avaskulären Nekrosen infolge der Torsion des Kopfes während des Einbringens der Schraube beobachtet.5

Die Implementierung des Femoral-Neck-Systems (FNS, DePuy Synthes, Raynham, USA) soll es ermöglichen, die teilweise hohe Komplikationsrate dieser etablierten Methoden zu senken. In der vorliegenden Arbeit werden die bisherigen Erfahrungen in der Anwendung dieses neuen Implantats zur hüftkopferhaltenden Operation bei Schenkelhalsfrakturen geriatrischer Patient:innen beschrieben.

Patient:innen und Methoden

Im Zeitraum zwischen April 2018 und August 2022 wurden im UKH Steiermark – Standort Graz 136 Osteosynthesen des Schenkelhalses mittels FNS durchgeführt. Die Auswertung erfolgte im Sinne einer nicht randomisierten retrospektiven Datenanalyse. Die Einschlusskriterien umfassen alle Personen ≥65a (n=84, m:w=21:63) mit einem Mindest-Follow-up von 12 Monaten (Mittel 40±15m). Anhand des internen Informationssystems wurden hierbei Kennzahlen der Operationen beziehungsweise peri- und postoperative Komplikationen erfasst. Die Notwendigkeit eines geplanten oder ungeplanten Revisionseingriffes wurde als Endpunkt definiert. Mittels konventioneller radiologischer Bildgebung wurden im Single-Observer-Prinzip Merkmale zur Frakturklassifikation nach Garden bzw. Pauwels erhoben und die Messung der Tip-Apex-Distanz durchgeführt. Des Weiteren erfolgte die telefonische Kontaktaufnahme mit den Patient:innen (n=29), wobei der postoperative Harris-Hip-Score erhoben wurde.

Statistische Analyse

Die Inzidenz der Komplikationen wurde deskriptiv beschrieben. Normalität der Daten wurde mit Kruskal-Wallis-Test durchgeführt. Die Normalverteilung der Daten wurde mit Durchschnitt ± Standarddeviation dargestellt. Das Überleben wurde mittels Kaplan-Meier-Analyse berechnet. Binominale logistische Regression wurde für folgende unabhängige Variablen berechnet: TAD und postoperative Belastung. Statistische Signifikanz wurde auf p<0,05 gesetzt. Die statistische Analyse erfolgte mittels SPSS 28.0.1.0 (IBM, Armonk, NY, US).

Resultate

Revisionseingriffe

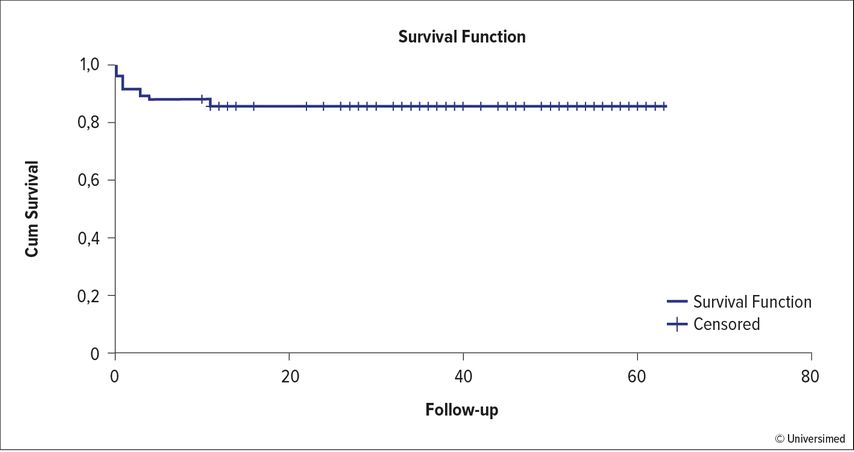

Im durchschnittlichen Beobachtungszeitraum von 40 (±15) Monaten wurde eine Revisionsrate von 14,3% (n=12) beobachtet. Hierbei wurde in 4 von 84 Fällen (4,8%) ein Versagen der Osteosynthese mit sekundärer Dislokation beobachtet. Der mittlere Zeitraum bis zum Auftreten dieser Komplikation betrug 48±27 Tage. Zu einer avaskulären Nekrose des Femurkopfes kam es in drei Fällen (3,6%, mittlere Zeit=195±116d). Eine Überbelastung des Implantats mit resultierendem Bruch des Verriegelungsbolzens wurde zweimal (2,4%) registriert. Aufgrund eines neuerlichen Traumas kam es in 2 Fällen zum Retentionsverlust bzw. Bruch des Implantates (2,4%, mittlere Zeit=39 ±4d). Durch die Entwicklung einer sekundären Coxarthrose und den daraus resultierenden Beschwerden wurde in einem Fall (1,2%) eine Arthroplastik notwendig. Somit ergibt sich ein geschätztes revisionsfreies Intervall von 54,1 Monaten (95% CI: 49,9–58,9) laut Kaplan-Meier-Analyse (Abb. 1).

Nachbehandlungsregime

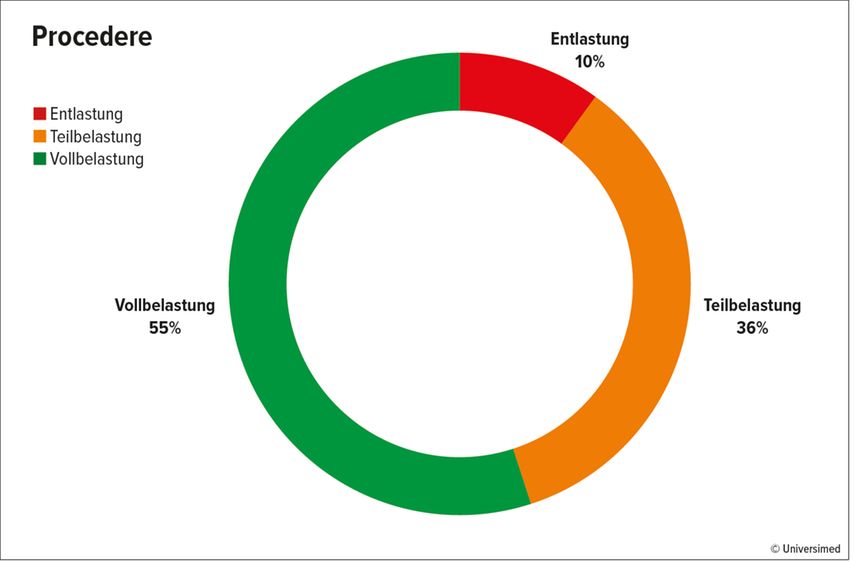

Im überwiegenden Anteil der Fälle wurde keine Belastungslimitierung gefordert (54,8%, n=46). Eine Teilbelastung mit unterschiedlicher zeitlicher und quantitativer Ausprägung wurde hingegen in 35,7% empfohlen (n=30). Eine bestmögliche Entlastung bzw. touchierende Belastung sollte von 9,5% (n=8) eingehalten werden (Abb. 2). Das Nachbehandlungsregime im Sinne der gewählten Belastungseinschränkung stellte keinen Prädiktor für eine Revision dar (p=0,503).

Operationsmarker

Zwischen der Aufnahme und der operativen Versorgung bei Patient:innen ohne orale Antikoagulation (n=49) verstrichen im Mittel 15 (±12) Stunden, während bei Vorliegen einer oralen Antikoagulation bzw. Thrombozytenaggregationshemmung das mittlere Delay 35 (±22) Stunden betrug. Insgesamt wurden die Eingriffe von 34 unterschiedlichen Personen in einer mittleren Operationsdauer von 29 (±8) Minuten durchgeführt, wobei die individuelle Anzahl an Eingriffen zwischen 1 und 13 rangierte. Die stationäre Aufenthaltsdauer betrug im Schnitt 8 (±4) Tage.

Radiologische Kennzeichen

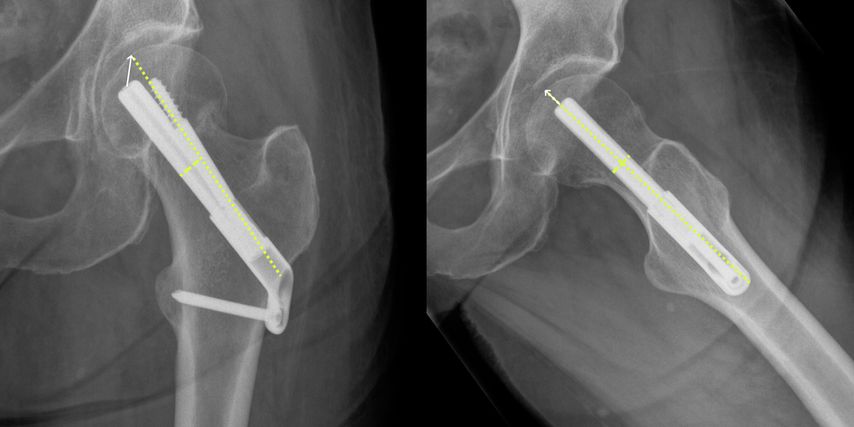

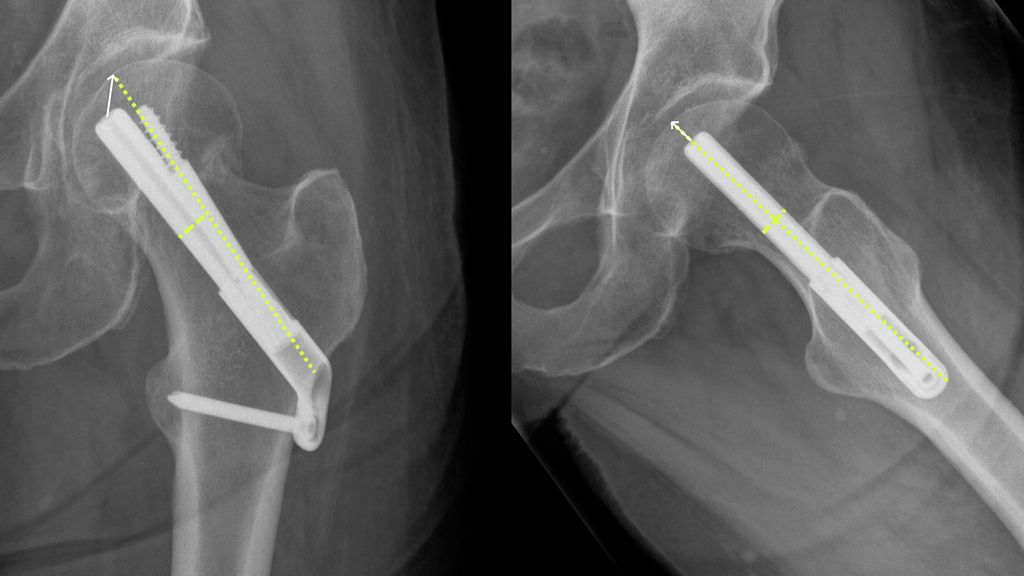

Die Indikationsstellung zur Schenkelhalsosteosynthese erfolgte in 49 Fällen (58,3%) bei Frakturen der Kategorie Garden I. 33 Patient:innen (39,3%) wiesen eine nicht dislozierte Fraktur auf (Garden II). In jeweils einem Fall wurde eine Osteosynthese bei höhergradiger Dislokation im Rahmen eines palliativen Settings unternommen (Garden III: n=1, Garden IV: n=1). Über das gesamte Kollektiv zeigte sich ein Tip-Apex-Abstand (Abb. 3) von 2,12 (±0,63)cm im Mittel. Das radiologische Merkmal war kein Prädiktor für eine Revision (p=0,427).

Patient:innenbefragung

Zur Beurteilung des postoperativen Outcomes konnten 29 Patient:innen kontaktiert werden. Im Schnitt wurde ein Harris-Hip-Score von 86 (±13) Punkten erhoben. Das mittlere Beobachtungsintervall dieser Befragung umfasste 23 (±12) Monate nach der jeweiligen Operation.

Diskussion und Schlussfolgerung

In dieser Untersuchung werden die Langzeiterfahrungen mit dem Einsatz des FNS an unserer Abteilung geschildert. Die Recherche zeigte, dass bisher keine Publikationen mit einem Follow-up über 12 Monate publiziert wurden. Die beschriebene Overall-Revisionsrate nach FNS-Implantation von 14,3% ist etwas höher, als sie 2022 von Davidson et al. beschrieben wurde.6 In dieser Untersuchung wird über eine Inzidenz von 9,2% an Folgeeingriffen berichtet. Betrachtet man jedoch die Entwicklung einer sekundären Arthrose beziehungsweise das Auftreten eines neuerlichen Sturzes nicht als implantatspezifische Faktoren, so ergibt sich auch in unserer Analyse eine vergleichbare Revisionsrate von 10,7%. Bei einer vergleichbaren Kohorte, welche mittels kanülierter Verschraubung versorgt wurde, beschrieben Oñativia et al. in ihrer Metaanalyse von 2018 eine Häufigkeit der Wiederholungseingriffe von 8–16%.7 Für die Anwendung einer dynamischen Hüftschraube (DHS) wurden ebenso gleich hohe Werte beschrieben.8 Unsere Daten legen nahe, dass die Operationsdauer durch die einfachere Anwendung des FNS im Vergleich zu den bestehenden osteosynthetischen Methoden reduziert werden kann.8 Infolge der reduzierten Operationsmorbidität und -dauer ergeben sich neben dem geringeren anästhesiologischen Risiko ein kürzerer stationärer Aufenthalt und ein reduzierter Bedarf an Schmerzmitteln und Blutprodukten im Vergleich zum primären Gelenksersatz.9

Aufgrund des Untersuchungsmodus und der reduzierten Fallzahl konnten keinen eindeutigen Risikofaktoren, die zum Versagen des FNS führen, gefunden werden. Eine große Übersichtsarbeit von Okike et al. beschreibt jedoch 2019 ein signifikant erhöhtes Komplikationsrisiko beim Vorliegen einer posterioren Verkippung ≥20° und bei Patient:innen ≥80 Jahren.10

Diese Untersuchung liefert außerdem den Hinweis, dass insbesondere bei geriatrischen Patient:innen eine funktionelle Nachbehandlung mit schmerzadaptierter Vollbelastung angestrebt werden kann, da keine Korrelation zwischen dem gewählten Nachbehandlungsregime und dem Auftreten von Komplikationen festgestellt werden konnte. Dies ist unter Umständen auch darauf zurückzuführen, dass eine konsequente Teilbelastung von der beschriebenen Patient:innengruppe nicht eingehalten werden kann.11

Anhand der vorliegenden Daten konnte gezeigt werden, dass die Verwendung eines FNS zur Versorgung nicht dislozierter beziehungsweise valgisch impaktierter Schenkelhalsfrakturen bei geriatrischen Patient:innen auch langfristig eine geeignete Methode darstellt.

Literatur:

1 Jahrbuch der Gesundheitsstatistik, Statistik Austria 2017–2021, LKF 10.08: Operationen an Beckengürtel und Hüftgelenk 2 Griebler R et al.: Österreichischer Gesundheitsbericht 2016. Berichtszeitraum 2005–2014/2015. Wien, Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, Dezember 2017 3 Klinischer Pfad: Behandlung hüftnaher Frakturen bei zuvor oral antikoagulierten Patientinnen und Patienten (Version 2020). www.sozialministerium.at 4 Fracture fixation in the operative management of hip fractures (FAITH): an international, multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2017; 389(10078): 1519-27 5 Li Let al.: Dynamic hip screws versus cannulated screws for femoral neck fractures: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Surg 2020; 15(1): 352 6 Davidson A et al.: Neck of femur fractures treated with the femoral neck system: outcomes of one hundred and two patients and literature review. Int Orthop 2022; 46(9): 2105–15 7 Oñativia IJ et al.: Outcomes of no-displaced intracapsular femoral neck fractures with internal screw fixation in elderly patients: a systematic review. Hip Int J Clin Exp Res Hip Pathol Ther 2018; 28(1): 18-28 8 Widhalm HK et al.: A comparison of dynamic hip screw and two cannulated screws in the treatment of undisplaced intracapsular neck fractures — two-year follow-up of 453 patients. J Clin Med 2019; 8(10): 1670 9 Vazquez O et al.: Osteosynthesis of non-displaced femoral neck fractures in the elderly population using the femoral neck system (FNS): short-term clinical and radiological outcomes. J Orthop Surg 2021; 16(1): 477 10 Okike et al.: Not all Garden-I and II femoral neck fractures in the elderly should be fixed: effect of posterior tilt on rates of subsequent arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2019; 101(20): 1852-9 11 Kammerlander C et al.: Instability of older adult patients with hip fracture to maintain postoperative weight-bearing restrictions. JBone Joint Surg Am 2018; 100(11): 936-41

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...