Die skapholunäre Bandruptur: Möglichkeiten der Behandlung

Jatros

Autor:

Dr. Josef Jurkowitsch

AUVA Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler,<br> European Hand Trauma Center, Wien<br> E-Mail: josef.jurkowitsch@auva.at

30

Min. Lesezeit

30.03.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Verletzungen der skapholunären Bandverbindung entstehen in der Regel durch ein Überstreckungstrauma des supinierten, ulnardeviierten Handgelenkes. Das Verletzungsspektrum reicht von Partialrupturen bis hin zur perilunären Verrenkung.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Genaue Anamnese und klinische Untersuchung</li> <li>Beidseitige Abklärung im Röntgen (Faustschluss, Stressaufnahmen, Kinematografie)</li> <li>Arthro-MRT</li> <li>Das Ziel der SL-Bandrekonstruktion ist es, stabile Verhältnisse wiederherzustellen, Schmerzfreiheit zu erreichen und die Progression arthrotischer Veränderungen im Handgelenk zu stoppen.</li> <li>Behandlung je nach Typisierung der Verletzung</li> <li>Selbst bei einer erfolgreichen Rekonstruktion der skapholunären Bandverletzung muss mit einem Flexionsdefizit von etwa 20° und einem Kraftverlust von etwa 25 % im Vergleich zur kontralateralen Seite gerechnet werden.</li> </ul> </div> <h2>Kinematik</h2> <p>Bei einem kompletten Riss des skapholunären Bandapparates kommt es zu einem zunehmenden Auseinanderweichen von Skaphoid und Lunatum. Hierbei geht das Kahnbein in Flexionsstellung, mit leichter Pronation, wobei das Lunatum mit dem Triquetrum in eine Extensionsstellung wandert, wodurch eine DISI-Fehlstellung entsteht. Diese Gefügestörung der Handwurzelknochen führt letztendlich zu irreversiblen arthrotischen Veränderungen des Carpus. Schmerzen, Kraftverlust und Bewegungseinschränkung des Handgelenkes sind die Folge.</p> <h2>Diagnostik</h2> <p>Die frühzeitige Diagnostik kann schwierig sein, sie ist jedoch entscheidend für den Behandlungserfolg. Vor allem Partialrupturen und dynamische Instabilitäten (Stadium I) können leicht übersehen werden. Oft verleiten uns die auffälligeren Zusatzverletzungen, wie zum Beispiel eine distale Radiusfraktur, dazu, die skapholunäre Bandverletzung zu übersehen. Bei der klinischen Untersuchung des Handgelenkes nach Trauma sollte jedoch stets auch an die Möglichkeit einer SL-Bandverletzung gedacht werden.<br /> Je nach Ausprägung der Bandverletzung sind Symptome mehr oder weniger stark ausgeprägt und können von verminderter Griffkraft und herabgesetzter Beweglichkeit über Schwellung des radialen Carpus bis hin zu Belastungsschmerz mit zeitweise vorhandenen Klickphänomenen reichen. Bei der klinischen Untersuchung liefert uns der positive Watson-Test eine richtungsweisende Information: Durch Druck von palmar auf die Tuberositas des Kahnbeines kommt es zur Subluxation des proximalen Kahnbeinpoles nach dorsal und zu einem Schnapp-Phänomen bei Nachlassen des Druckes. Die Bewegung in der Frontalebene verursacht hier bei Instabilität zusätzlich Schmerzen.<br /> Im konventionellen Handgelenksröntgen können uns mehrere Hinweise auf eine SL-Handverletzung ins Auge stechen: Einerseits kann in fortgeschrittenen Stadien ein deutliches Auseinanderweichen von Kahnbein und Mondbein auffallen, was scherzhaft manchmal als Terry-Thomas- Zeichen bezeichnet wird und auf die prägnante Zahnlücke dieses englischen Schauspielers anspielt. Besteht bereits eine Verkippung des Skaphoids, so kann sich die Tuberositas des Kahnbeines in der ap. Aufnahme als ringförmige Struktur darstellen. Im seitlichen Strahlengang fällt manchmal eine bereits vorhandene DISI-Fehlstellung mit einem auf über 45 Grad vergrößerten skapholunären Winkel auf.<br /> Einen hohen Stellenwert spreche ich der Videokinematografie, also Bewegungsröntgenaufnahmen, zu. Hier lässt sich nicht nur das Ausmaß der Instabilität dokumentieren, auch ein Schnappen kann gelegentlich sichtbar gemacht werden. In jedem Fall der suspizierten SL-Bandinstabilität sollten die Röntgenuntersuchungen auch am kontralateralen Handgelenk durchgeführt werden, um seitengleiche angeborene Hypermobilitäten des skapholunären Gelenkes auszuschließen.<br /> Um die Bildgebung zu komplettieren, fertigen wir im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus auch ein Arthro-MRT der Handwurzel an. Das in den mediokarpalen Gelenkspalt injizierte Kontrastmittel ermöglicht detaillierte Aussagen über den Grad der SL-Bandverletzung. Ein Bonebruise an den Polen von Kahnbein und/ oder Mondbein, angrenzend an den SL-Spalt, weist auf ein rezentes Traum hin. Bereits vorliegende Knorpelschäden können verifiziert und Zusatzverletzungen abgeklärt werden.</p> <p> </p> <h2>Stadieneinteilung und Therapieoptionen</h2> <p>In einer Vielzahl der Publikationen über die Therapie der SL-Bandläsionen wird sehr treffend darauf hingewiesen, dass die Behandlung dieser Verletzungen schwierig, die Erfolgsaussichten nicht immer vorhersehbar und das Endergebnis nur selten gänzlich zufriedenstellend ist. Auch ein primär sehr gutes Ergebnis kann sich im Lauf der Zeit sowohl radiologisch als auch klinisch durch die hohe Beanspruchung des SL-Bandapparates wieder verschlechtern. Je nach Verletzungsstadium muss jedoch die geeignetste Therapieoption gewählt werden.<br /> Bei akuten Partialrupturen des SL-Bandes, auch Stadium-I-Verletzung benannt, kann eine perkutane Stabilisierung mit Kirschnerdrähten durchgeführt werden. 1,2mm-Drähte werden hierbei nach erfolgter Reposition vom Skaphoid in das Lunatum, vom Skaphoid in das Capitatum und vom Capitatum in das Lunatum gesetzt. Manche Autoren befürworten hier die zusätzliche Handgelenksarthroskopie, um Bandreste zu resezieren oder zu shrinken. Postoperativ erfolgt eine Ruhigstellung im Unterarmgips für 8 Wochen. Die Kirschnerdrähte müssen nach der Gipsabnahme entfernt werden. Schwerste manuelle Tätigkeiten sollten für 6 Monate postoperativ unterlassen werden.<br /> Liegt eine komplette SL-Bandruptur vor, so müssen fünf verschiedene Ausprägungsarten der Verletzung (Stadium II bis Stadium VI) unterschieden werden. Beim Stadium II handelt es sich um eine frische komplette SL-Bandruptur bei erhaltenen distalen Stabilisatoren, wie zum Beispiel dem STT-Band und dem skaphokapitalen Band. In diesen Fällen ist die Instabilität nur bei Stressaufnahmen oder bei der sogenannten Faustschlussaufnahme im Röntgen sichtbar. Man spricht hier auch von einer dynamischen Instabilität. Diese Stadium-II-Verletzungen eignen sich sehr gut zur Bandrekonstruktion, wenn auch eine passagere Fixation mit Kirschnerdrähten durchgeführt werden muss. Die Rekonstruktion des ausschlaggebenden dorsalen SL-Bandes ist jedoch meist nur unter Zuhilfenahme von Fadenankern oder transossären Nähten möglich. Es wird empfohlen, die Rekonstruktion des dorsalen SL-Bandes in Oberarm-Blutleere über einen leicht geschwungenen Hautschnitt dorsal über dem SL-Spalt durchzuführen. Die Gelenkskapsel sollte Z-förmig eröffnet werden, um nach erfolgter Reposition und Bandrekonstruktion wieder adäquat verschlossen werden zu können. Auch hier wird wieder die Ruhigstellung für 8–10 Wochen im Unterarmgips empfohlen. Die Drahtentfernung erfolgt bei Gipsabnahme.<br /> Das Stadium III ist durch eine veraltete komplette Ruptur des skapholunären Bänder bei erhaltenen distalen Stabilisatoren charakterisiert, wodurch das Kahnbein nicht verrotiert ist.<br /> Eine Bandnaht oder transossäre Nähte sind hier nicht mehr Erfolg versprechend. Vielmehr muss in diesem Stadium eine offene Kapsulodese von dorsal durchgeführt werden, welche wiederum mit Kirschnerdrähten gesichert wird. Bei dieser Methode werden entweder proximal am Radius gestielte Kapsellappen mit Fadenankern am distalen Kahnbeinpol fixiert oder es wird die Hälfte des dorsalen interkarpalen Ligaments abgetrennt und proximal an der Speiche verankert. Eine Ruhigstellung sollte bei dieser Methode für 8 Wochen im Unterarmgips mit Daumenring erfolgen. Auch Bone-Tendon- Bone-Techniken werden in der Literatur zur Bandrekonstruktion in diesem Stadium beschrieben.<br /> Das Stadium IV ist durch eine statische SL-Dissoziation gekennzeichnet, d. h., die Fehlstellung ist auch auf dem konventionellen Röntgen – ohne Stressaufnahmen – sichtbar. Durch die komplette Ruptur sämtlicher stabilisierenden Bänder ist das Kahnbein verkippt. Die Fehlstellung ist in diesem Stadium jedoch noch reponierbar. Um in diesem Stadium eine erfolgreiche Bandrekonstruktion zu erzielen, sollte eine Bandplastik durchgeführt werden. Eine der gängigsten Methoden ist die Bandrekonstruktion in der modifizierten Brunelli- Technik. Hier dient ein distal gestielter Sehnenstreifen der Flexor-carpi-radialis- Sehne als Bandersatz. Der Sehnenstreifen wird nach erfolgter Reposition und Sicherung der Gelenksstellung mit Kirschnerdrähten durch eine Bohrung im distalen Kahnbeinpol nach dorsal geführt, wo er in einer gefrästen Nut an Kahnbein und Mondbein mit Fadenankern fixiert wird. Das verbliebene freie Sehnenende wird nun zusätzlich, im Sinne einer Kapsulodese, durch das dorsale radiotriquetrale Band geschlungen und lassoförmig rückvernäht. Postoperativ erfolgt die Ruhigstellung im Unterarmgips mit Daumenring für 8 Wochen. Die Drähte werden bei Gipsabnahme entfernt. Schwere manuelle Tätigkeiten müssen für 6 Monate vermieden werden.<br /> Für das Stadium V, in dem eine veraltete irreponible SLBandruptur besteht, werden in der Literatur mehrere Arthrodesen als Therapieoptionen beschrieben. In Österreich werden bei regelrechtem Knorpelüberzug im Bereich der Fossa lunati in diesen Fällen die „Four corner“-Fusion oder die „Proximal row“-Karpektomie als Therapieoptionen gehandelt. Eine gleichzeitig durchgeführte Denervation mit Durchtrennung des Ramus interosseus dorsalis ist hier obligat.<br /><br /> Das Stadium VI ist mit dem Vollbild des sogenannten SLAC-Wrist gleichzusetzen und durch eine ausgeprägte Verkippung der Handwurzelknochen bei arthrotischen Veränderungen radiokarpal und mediokarpal gekennzeichnet. In diesen Fällen kommt als Therapie nur mehr eine Handgelenksarthrodese infrage.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s33_abb1.jpg" alt="" width="684" height="1004" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s33_abb2.jpg" alt="" width="684" height="794" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s33_abb3.jpg" alt="" width="1417" height="1141" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1702_Weblinks_s33_abb4.jpg" alt="" width="983" height="911" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

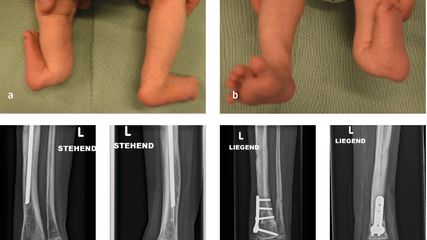

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...