Die interdisziplinäre Behandlung der Osteogenesis imperfecta

Autoren:

Ao. Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Steichen-Gersdorf

FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde, FÄ für pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Innsbruck

E-Mail: elisabeth.steichen@i-med.ac.at

PD Dr. Rainer Biedermann

Teamleiter Kinderorthopädie, Neuroorthopädie und orthopädische Fußchirurgie, Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Innsbruck

E-Mail: rainer.biedermann@i-med.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Osteogenesis imperfecta gehört zur Gruppe der genetischen Knochenerkrankungen mit erhöhter Frakturrate, sie tritt mit einer Häufigkeit von ca. 1/10000 Lebendgeburten auf. Das klinische Bild variiert in der Ausprägung zwischen geringgradig erhöhter Frakturneigung und schweren Skelettveränderungen mit multiplen Frakturen und pränatalem Beginn. Die interne Fixation langer Röhrenknochen ist die häufigste chirurgische Behandlung. Das Ziel der Operation ist es, die Häufigkeit von Frakturen zu minimieren, die Knochenachse wiederherzustellen und Knochenverbiegungen zu vermeiden.

Keypoints

-

Die klinische Diagnose wird aufgrund von Frakturen ohne adäquates Trauma (Low-Impact-Frakturen) gestellt.

-

Die unterschiedliche Ausprägung erfordert individuelle Therapieanpassungen und ein multidisziplinäres Team mit Endokrinologen, Kinderorthopäden, Physiotherapeuten, Sozialarbeitern und Psychologen.

-

Das chirurgische Grundprinzip ist eine intramedulläre Stabilisation mit dem Ziel, die Häufigkeit von Frakturen zu minimieren, die Knochenachse wiederherzustellen und Knochenverbiegungen zu vermeiden.

Die Osteogenesis imperfecta (OI) wird hauptsächlich durch Mutation in Genen verursacht, die Alpha-1- und Alpha-2-Ketten von Typ-I-Kollagen kodieren,oder von Proteinen, die in die posttranslationale Modifikation von Typ-I-Kollagen involviert sind. Typ-I-Kollagen stellt die Gerüststruktur des Knochens dar. Nachdem das Kollagen ubiquitär exprimiert wird, sind begleitend andere Organe wie Auge, Zähne, Haut, Sehnen und Gefäße betroffen. Die aktuellen Klassifikationen berücksichtigen klinische und genetische Merkmale mit ähnlichen Phänotypen, die prognostische und therapeutische Informationen erlauben. Derzeit können über 20 verschiedene Unterformen abgegrenzt werden. Die klinische Diagnose wird aufgrund von Frakturen ohne adäquates Trauma (Low-Impact-Frakturen) gestellt.

Die herkömmliche Klassifikation nach Sillence 1979 war der Standard für mehrere Jahrzehnte und stützte sich auf die Unterteilung der Kollagen-assoziierten Formen der OI nach Schweregrad und klinischen und radiologischen Merkmalen, wobei neuere genetische Varianten als zusätzliche Typen klassifiziert werden.1 Eine modifizierte Klassifikation mit genetisch funktioneller Gruppierung, prognostischen und neuen therapeutischen Aspekten hat sich zunehmend durchgesetzt.2

Für die klinische Praxis sind die klassischen Störungen der Kollagensynthese und -struktur von größter Bedeutung. Je nach Schweregrad werden vier Typen, die ein kontinuierliches Spektrum darstellen, unterteilt. OI Typ I ist gekennzeichnet durch blaue Skleren, ein fast normales Wachstum, Late-onset-Hörstörung, das Fehlen einer Dentinogenesis imperfecta (Verfärbung und Brüchigkeit der Zähne ) und eine relativ niedrige Frakturrate mit Besserung in der Pubertät. OI Typ II ist eine perinatal letale Form mit respiratorischer Insuffizienz. OI Typ III zeigt eine progressive Deformität, schwere Wachstumsstörung und Skoliose. OI Typ IV ist mit meist weißen Skleren, mäßigem Kleinwuchs, Knochendeformität der Röhrenknochen und milder Dentinogenesis imperfecta assoziiert. Das wesentliche Merkmal der OI stellen gehäufte und atypische Frakturen nach Bagatelltraumen dar. Es besteht eine erhebliche Variabilität in der Ausprägung.

In der Beurteilung der Patienten mit dieser Bindegewebserkrankung sind skelettale und extraskelettale Faktoren zu berücksichtigen. Skelettale Merkmale betreffen die Schädelknochen mit persistierend großer Fontanelle, Makrozephalie, hypoplastischer Mittelgesichtsentwicklung mit dem Risiko für Schlafapnoen, basilare Invagination mit neurologischen Störungen sowie multiple Frakturen der Röhrenknochen und Wirbelkörper mit unterschiedlichem Grad der Verbiegung und Verkürzung. Extraskelettale Merkmale betreffen blaue Skleren und Refraktionsanomalien, Dentinogenesis imperfecta sowie Schwerhörigkeit in der 2. bis 3. Lebensdekade. Die Bindegewebsbeteiligung von Sehnen und Bändern äußert sich mit Hyperlaxizität und Hypermobilität der Gelenke. Die eingeschränkten motorischen Funktionen reichen von Muskelschwäche mit verzögertem Erreichen der Meilensteine bis hin zur Unfähigkeit, das freie Gehen zu erlernen.

Schwere Formen werden bereits im pränatalen Ultraschall durch verkürzte und gebogene Extremitäten mit multiplen Frakturen diagnostiziert. Postnatal erfolgt eine klinische und radiologische Beurteilung einschließlich des Schädels zur Beurteilung, ob Schaltknochen („wormian bones“) vorhanden sind. Insbesondere bei schweren Formen kommt es zu einem ausgeprägten disproportionierten Kleinwuchs, der durch verkürzte und gebogene Extremitäten und Skoliose oder Kyphose durch muskuläre Schwäche und Laxizität des Bandapparates bedingt ist. Das Wachstum ist nicht nur vermindert, sondern paradoxerweise im Bereich der distalen Extremitäten partiell überschießend, was die Deformitäten zusätzlich verstärkt. Die Therapie mit rekombinantem Wachstumshormon führt zu keinem wissenschaftlich bestätigten Zugewinn an Länge und wird daher nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien empfohlen.3 Bei milden Formen liegt die Endlänge häufig etwas unterhalb des genetischen Zielbereichs.

Interdisziplinäres Management an Kompetenzzentren

Die unterschiedliche Ausprägung erfordert individuelle Therapieanpassungen. Die Betreuung der Patienten erfolgt interdisziplinär zwischen Pädiatrie, Orthopädie und Traumatologie. Im Team sind Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und Psychologen eingebunden. Entscheidend ist, dass die Funktionalität und die Bedürfnisse des Patienten von diesem interdisziplinären Team berücksichtigt werden.

Physikalische Maßnahmen unterstützen die Stärkung der Muskelkraft und -funktion und die Erlangung eines möglichst hohen Grads an Selbstständigkeit. Physiotherapie und Ergotherapie stellen eine Säule der Therapiemaßnahmen dar. Auch die technische Orthopädie ist elementarer Bestandteil der konservativen Therapie, um über Entlastungsorthesen und Gehhilfen die axiale Belastung des Knochens zu gewährleisten.

Bisphosphonate werden routinemäßig bei moderaten bis schweren Formen der OI eingesetzt.4 Bisphophonate sind Pyrophosphat-Analoga, die in den Knochen eingebaut werden und die Osteoklastenfunktion hemmen, wodurch die Knochenresorption vermindert wird. In Metaanalysen konnte jedoch nicht gezeigt werden, dass die Frakturrate bei Kindern signifikant reduziert werden konnte.5,6 Hingegen wurde eine Zunahme der Knochendichte und eine Verbesserung der chronischen Knochenschmerzen bestätigt. In der Gruppe der Bisphosphonate gibt es mehrere Präparate, die gleichwertig zur intravenösen Therapie zur Verfügung stehen: Pamidronat, Neridronat und Zoledronat, die nach unterschiedlichen Protokollen entsprechend ihrer Halbwertszeit intravenös verabreicht werden. Alternativ steht ein Anti-RANK-Ligand-Antikörper für OI Typ I, III, IV und VI zur Verfügung, der nicht in die Knochenmatrix eingebaut wird, jedoch durch die Störung des Kalziumstoffwechsels erhebliche Nebenwirkungen verursachen kann.

Die Therapie schwerer Fälle von OI sollte aufgrund einer Fraktur nicht verzögert, sondern so früh wie möglich begonnen werden – in den schwersten Fällen ist der Beginn bereits in den ersten Lebensmonaten empfohlen.

Orthopädisch-chirurgische Therapieprinzipien

1959 beschrieben Sofield und Millar eine Technik mit Multilevel-Osteotomien und intramedullärer Stabilisierung zur Verringerung der Frakturhäufigkeit und Korrektur von Deformitäten bei Kindern mit OI. Die verwendeten Pins waren nicht verlängerbar (z.B. Rush, Kuntscher) und die wachsenden Knochen verlängerten sich schnell über die Enden der Stäbe hinaus, was Achsabweichungen und Frakturen in Höhe der nicht geschienten Knochen verursachte. Dieses Problem wurde mit der Entwicklung des verlängerbaren Teleskopnagels behoben, der 1963 von Bailey und Dubow eingeführt wurde. Der Hauptvorteil dieses Implantats zeigt sich darin, dass der zeitliche Abstand zwischen der Erstoperation und der Revision verlängert werden konnte.

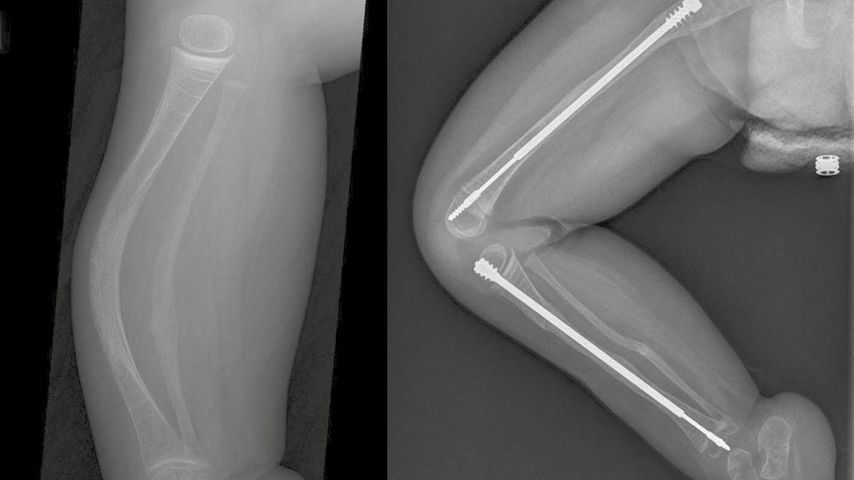

Abb. 1: a) 2-jähriger Patient mit OI Typ III, Zustand nach mehreren Unterschenkelfrakturen und Verbiegung der Tibia. b) Zustand nach Bi-Level-Korrekturosteotomie und Implantation eines Fassier-Duval-Marknagels, ein Jahr postoperativ

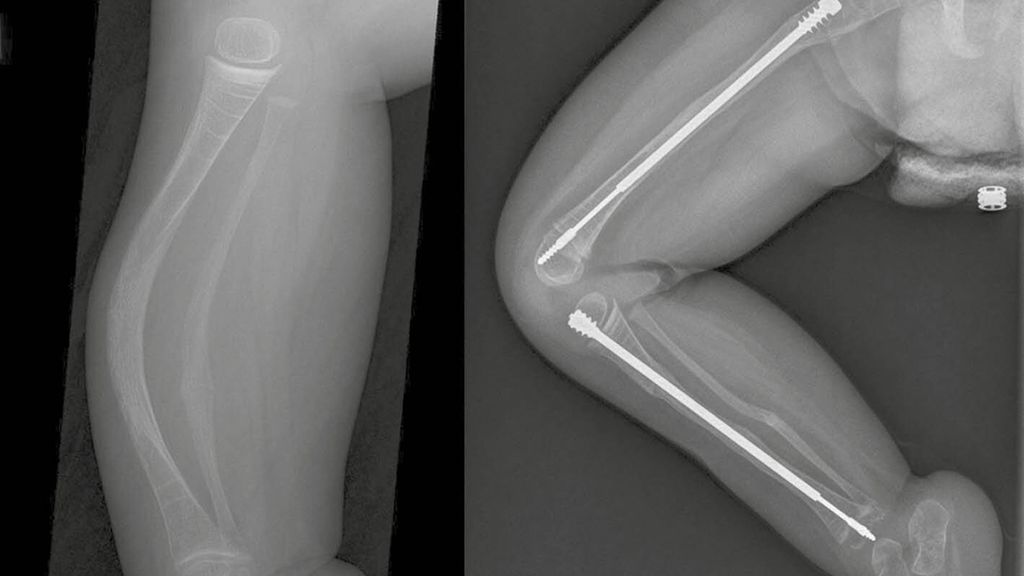

Abb. 2: 7-jähriger Patient mit Zustand nach Korrekturosteotomien und Fassier-Duval-Marknagelimplantation an beiden Ober- und Unterschenkeln sowie Kirschnerdrahtarmierung beider Schenkelhälse bei intertrochantärer Fraktur drei Jahre zuvor. Durch das Schenkelhalswachstum kommen die K-Drähte deutlich kaudaler zu liegen. Der männliche kaudale Teil des Marknagels in der rechten Tibia ist etwas nach proximal migriert

1986 wurde ein modifizierter Teleskopnagel, die SheffieldRod, eingeführt, bei der das T-Stück starr mit dem Stab verbunden ist. Die Revisionsrate ist bei diesem Implantat geringer als bei Implantaten mit abnehmbarem T-Stück. Teleskopnägel und nicht verlängerbare Pins bzw. Marknägel haben vergleichbare Komplikationen (u.a. Infektion, Pseudarthrose, Überstand, Migration). In seltenen Fällen kann die Wachstumsfuge durch die transepiphysäre Implantation verletzt werden. Besonders zu beachten ist die korrekte Rotationsstellung der Extremitäten, da die intramedullären Implantate in der Regel ohne Rotationsstabilisierung eingebracht sind und es aufgrund der schlechten Kontrolle der Extremitätenpositionierung während der Ruhigstellung zu einer Rotationsdeformität kommen kann. Einige Autoren empfehlen die Verwendung von Teleskopnägeln, wenn das noch verbleibende Wachstumspotenzial beträchtlich ist. Da diese Nägel den Knochen über die gesamte Länge schienen, können sie auch am Ende der Wachstumsphase verwendet werden, was angesichts der schlechten Knochenqualität und der Unmöglichkeit, eine andere Osteosynthesemethode anzuwenden, von besonderem Vorteil ist. Trotz einer beträchtlichen Komplikationsrate bieten Teleskopnägel dem Patienten aufgrund des längeren zeitlichen Intervalls zwischen den Operationen eine deutlich verbesserte Lebensqualität.

An der unteren Extremität wird an unserer Klinik in der Regel das Fassier-Duval Telescopic IM System (Pega Medical, Laval, Quebec, Kanada) verwendet, welches erlaubt, das Kniegelenk und das Sprunggelenk nicht zu eröffnen. Der epiphysäre Teil der Fassier-Duval-Stäbe ist mit einem Gewinde versehen, was eine schraubenartige Fixierung in der Epiphyse ermöglicht. Für den Femur, bei dem der Markraum für den dicksten Teleskopnagel zu groß sein kann, wird in solchen Fällen, als Alternative zu Teleskopnägeln, die Verwendung von zwei überlappenden Rush-Pins empfohlen. Die Operationstechnik ähnelt der für Teleskopnägel dahingehend, dass die Überlappung ausreichend sein muss, um die langfristige Integrität des Systems zu gewährleisten. Die allgemeine Empfehlung für die Wahl des Teleskopnagels lautet, den Nagel mit dem größten Durchmesser zu verwenden, der die engste Stelle des Markraums noch passiert. Es ist wichtig, dass der Chirurg zum Zeitpunkt der Operation über eine ausreichende Anzahl von Nägeln unterschiedlicher Größe verfügt. Bei einigen Patienten kann selbst der dünnste Teleskop-Marknagel nicht verwendet werden, ohne den Knochen längs zu spalten. In solchen Fällen können Kirschnerdrähte verwendet werden. Beim Bohren spalten sich die Fragmente oft in Längsrichtung. Nach Fixierung der Nagelenden in der Epiphyse werden die Fragmente um den Nagel gelegt, mit resorbierbaren Nähten gehalten und Knochenauto- bzw. -allograft hinzugefügt. Wenn möglich, soll das Periost vernäht werden. Im Sinne einer minimal invasiven Chirurgie sollte der Knochen nur an der Stelle der Osteotomie freigelegt werden, nachdem die Höhe der Osteotomie zuvor im Bildwandler bestimmt wurde. Mit dieser Technik kann der Chirurg eine Ausdünnung der Corticalis vermeiden, wie sie als kurzfristige Folge nach Multilevel-Osteotomie und ausgedehnter Deperiostation beschrieben wurde. Die Inzidenz von Frakturen bei Patienten mit OI nimmt nach der Pubertät ab; somit können Deformitäten und Beinlängendifferenzen gegen Ende der Wachstumsperiode sicherer korrigiert werden. An den oberen Extremitäten werden Frakturen und Deformitäten besser toleriert und nur Patienten mit stark eingeschränkter Funktion sollten operiert werden.7

Literatur:

1 Sillence DO et al.: Clinical variability in osteogenesis imperfecta-variable expressivity or genetic heterogeneity. Birth Defects Orig Artic Ser 1979; 15(5B): 113-29 2 Marini JC et al.: Osteogenesis imperfecta. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17052 3 Wright NM. Just taller or more bone? The impact of growth hormone on osteogenesis imperfecta and idiopathic juvenile osteoporosis. J Pediatr Endocrinol Metab 2000; 13 Suppl 2: 999-1002 4 Simm PJ et al.: Consensus guidelines on the use of bisphosphonate therapy in children and adolescents. J Paediatr Child Health 2018; 54(3): 223-33 5 Biggin A, Munns CF: Osteogenesis imperfecta: diagnosis and treatment. Curr Osteoporos Rep 2014; 12(3): 279-88 6 Marini JC, Dang Do AN: Osteogenesis Imperfecta 2020. In: Feingold KR et al. (eds): Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000- 7 Roberts TT et al.: Orthopaedic considerations for the adult with osteogenesis imperfecta. J Am Acad Orthop Surg 2016; 24(5): 298-308

Weiterführende Literatur:

Burnei G et al.: Osteogenesis imperfecta: diagnosis and treatment. J Am Acad Orthop Surg 2008; 16(6): 356-66

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...