Die intraoperative Clamshell-Fraktur und ihre Therapie – eine biomechanische Untersuchung

Autor:

Dr. Philipp Kastner

Klinik für Orthopädie und Traumatologie

Kepler Universitätsklinikum Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Periprothetische Frakturen treten häufig intraoperativ während der Insertion von anatomisch geformten Pressfit-Schäften auf und zählen zu den häufigsten Komplikationen im Bereich der primären Hüftendoprothetik. Im Rahmen einer biomechanischen Studie am AO Research Institut Davos wurde die Stabilität diaphysär verankerter Schäfte im Falle einer Clamshell-Fraktur evaluiert.

Keypoints

-

Clamshell-Fraktur: Fraktur im Bereich des Trochanter minor mit Beteiligung eines Segments der proximalen medialen Femurkortikalis.

-

Vancouver-Klassifikation: Je nach Lokalisation, Knochenqualität, Stabilität des Schaftes und Dislokation der Fraktur ist eine spezifische Versorgung indiziert.

-

Medial-Wall-Fragment: Bei Frakturen mit einem Ausmaß von 40% der medialen Verankerungsstrecke des Schaftes kann eine Refixierung des Clamshell-Fragments unterbleiben.

Aufgrund der stetig zunehmenden Lebenserwartung steigt folglich auch die Zahl der jährlich durchgeführten Hüfttotalendoprothesen und somit auch unweigerlich die Zahl der damit verbundenen Komplikationen wie intraoperative Frakturen.1,2 Zudem gewinnen metaphysär verankerte, zementfrei fixierte Schäfte immer mehr an Beliebtheit, wodurch die mediale Femurwand in der primären Hüftendoprothetik immer mehr in den Mittelpunkt rückt.3

Die Vancouver-Klassifikation ist ein Klassifizierungssystem, das in der Orthopädie und Traumatologie verwendet wird, um die Behandlung von periprothetischen Femurfrakturen zu definieren. Je nach Lokalisation der Fraktur wird zwischen A-, B- und C-Frakturen unterschieden.

-

Vancouver A: Frakturen im Bereich der Trochanterregion

-

Vancouver B: Frakturen im Bereich des Schaftes

-

Vancouver C: Frakturen unterhalb des Schaftes

Abhängig von der Stabilität des Schaftes, der Knochenqualität sowie der Dislokation der Frakturen wird in weitere Untergruppen unterschieden, die sich in der jeweiligen Therapie unterscheiden.

Die Clamshell-Fraktur wird als Vancouver-B-Fraktur gewertet und als Fraktur im Bereich des Trochanter minor mit Beteiligung eines Segments der proximalen medialen Femurkortikalis definiert.4,5 Im Jahr 2018 ergänzten Huang et al. die Vancouver-Klassifizierung, indem sie dieses neu beschriebene Muster hinzufügten. Es ist bekannt, dass die Clamshell-Fraktur zumeist intraoperativ bei der Implantation metadiaphysärer zementfreier Schäfte auftritt. Da die Clamshell-Fraktur aufgrund der potenziellen Lockerung des Schaftes als Vancouver-B2-Fraktur gewertet wird, besteht Einigkeit darüber, dass ein solcher Fall – abhängig von der Größe des medialen Wandfragments – eine chirurgische Versorgung mit einem diaphysär verankerten Schaft erfordert, da ein metaphysär verankertes Implantat in seiner Stabilität gefährdet ist.6 Ob eine Refixation des medialen Wandfragmentes für die Stabilität des implantierten Schaftes aus biomechanischer Sicht essenziell ist, wurde in dieser Studie evaluiert.

Material und Methoden

Studiengruppen

Es wurden 11 Paare von frisch eingefrorenen (–20°) menschlichen Oberschenkelknochen randomisiert paarweise in zwei Gruppen aufgeteilt. In der nativen Gruppe wurde der Schaft gemäß den Richtlinien des Herstellers implantiert. In der Frakturgruppe wurde vor der Implantation der Originalschäfte ein Clamshell-Frakturmodell erzeugt. Verwendet wurde ein ANA.NOVA® SL-complete® Pressfit-Schaft mit einem CCD-Winkel von 127°, welcher zementfrei implantiert wurde.

Frakturmodell

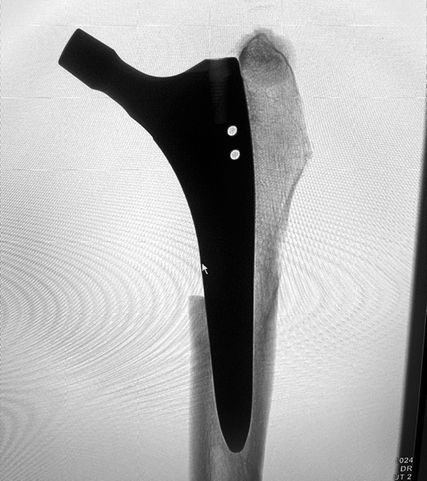

Mithilfe einer oszillierenden Säge und in einem standardisierten Verfahren wurde in der Frakturgruppe eine Clamshell-Fraktur simuliert, welche 40% der craniocaudalen Verankerungsstrecke des jeweiligen Schaftes fasste. Dieses Ausmaß wurde anhand des „Remaining Attachment“-Index gewählt, welcher exakt dieses Verhältnis als Cut-off für die Stabilität des Schaftes beschreibt und somit eine Unterscheidung zwischen Vancouver-A- und Vancouver-B-Frakturen ermöglicht (Abb. 1, 2).7

Biomechanische Testung

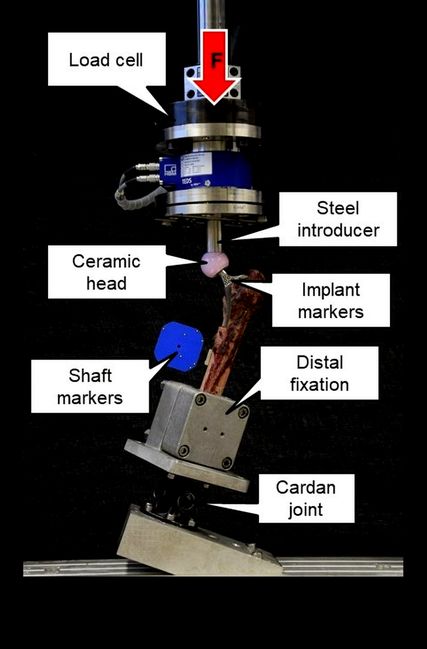

Für die biomechanischen Tests wurde das servohydraulische Prüfsystem Bionix 858 (MTS® Systems) verwendet. Sowohl Testdesign als auch das biomechanische Testprotokoll wurden bereits in früheren Studien verwendet und speziell an unsere Testungen angepasst.8 Die Specimen wurden, wie in Abbildung 3 ersichtlich, in 20°-Adduktion fixiert und unter zyklisch zunehmender Belastung getestet. Sowohl am Femurschaft als auch an der Prothese, direkt unter dem Kopf, wurden Motion-Tracking-Marker angebracht (Abb. 3) Dies ermöglichte die Berechnung der axialen Verschiebung und der Bewegung in der koronaren Ebene des Implantats relativ zum Femur. Anhand dieser Daten wurden die Belastung, die Zyklen und das jeweilige Vielfache des Körpergewichts bei einer axialen Verschiebung von 1mm, die als der Punkt beschrieben wird, an dem es zu einer Lockerung des Schafts kommt, gemessen.

Ergebnisse

Belastung

Die durchschnittliche Belastung bei einer axialen Verschiebung von 1mm betrug 3210,5±1073,2N in der nativen Gruppe und 2543,6±576,4N in der Frakturgruppe, wobei ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen bestand (p=0,002).

Zyklen

Die durchschnittlichen Zyklen bei einer axialen Verschiebung von 1mm betrugen 27105±10732 für die native Gruppe und 20432 ± 5764 für die Frakturgruppe, wobei ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen bestand (p=0,002).

Vielfaches des Körpergewichts

Das Vielfache des Körpergewichts bei einer axialen Verschiebung von 1mm betrug 548,3±158,5% für die native Gruppe und 441,4±104% für die Frakturgruppe, wobei ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen bestand (p=0,031).

Diskussion

Ziel dieser Studie war es, die Stabilität eines diaphysär verankerten Schafts bei Vorhandensein eines nicht fixierten medialen Wanddefekts am proximalen Femur, welcher 40% der Verankerungsstrecke des neu implantierten Schaftes umfasst, im Vergleich zur Situation in einem nativen Femur zu bewerten. Dieses Szenario tritt auf, wenn im Rahmen der Implantation einer primären Hüfttotalendoprothese mit einem metadiaphysär verankerten zementfreien Schaft eine intraoperative Clam- shell-Fraktur auftritt und auf ein diaphysär verankertes Implantat gewechselt werden muss. Natürlich muss erwähnt werden, dass die intraoperative Abschätzung des Frakturausmaßes und somit die Bestimmung der 40% der jeweiligen Verankerungsstrecke des Schaftes schwierig sein können.

In Bezug auf das mediale Wandfragment ist zu bedenken, dass die Refixierung natürlich auch aus funktioneller Sicht in Erwägung gezogen werden sollte. Bergmann et al. analysierten alltägliche Bewegungsmuster und die dadurch resultierenden Kräfte im Hüftgelenk und konnten nachweisen, dass keines der untersuchten Bewegungsmuster zu mehr als maximal dem 3,5-Fachen des menschlichen Körpergewichtsführte, weder für Drehmomente noch für axiale Belastungen.8

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass ein medialer Wanddefekt, der 40% der medialen Verankerungsstrecke umfasst, die axiale Stabilität eines diaphysär verankerten Schaftes signifikant verringert. Tatsächlich trat eine Implantatlockerung aber jenseits der von Bergmann et al. definierten physiologischen Belastung auf, sodass für die klinische Praxis von einem Defekt der untersuchten Größe keine relevante Gefahr für die Stabilität eines diaphysär verankerten Schaftes ausgeht.8

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass aus biomechanischer Sicht auf die Fixierung eines medialen Wanddefekts dieser Größenordnung verzichtet werden kann. Dies kann dazu beitragen, den intraoperativen Blutverlust, die Operationszeit sowie die Wahrscheinlichkeit iatrogener Verletzungen und perioperativer Infektionen zu verringern.

Literatur:

1 Cohen S et al.: Influence of treatment modality on morbidity and mortality in periprosthetic femoral fracture. A comparative study of 71 fractures treated by internal fixation or femoral implant revision. Orthop Traumatol Surg Res 2018; 104(3): 363-7 2 Abdel MP et al.: Management of periprosthetic femoral fractures following total hip arthroplasty: a review. Int Orthop 2015; 39(10): 2005-10 3 Pepke W et al.: Primary stability of the Fitmore® stem: biomechanical comparison. Int Orthop 2014. 38(3): 483-8 4 Capello WN et al.: Periprosthetic fractures around a cementless hydroxyapatite-coated implant: a new fracture pattern is described. Clin Orthop Relat Res 2014; 472(2): 604-10 5 Duncan CP, Haddad FS: The Unified Classification System (UCS): improving our understanding of periprosthetic fractures. Bone Joint J 2014; 96-B(6): 713-6 6 Huang J-F et al.: Modification of the Unified Classification System for periprosthetic femoral fractures after hip arthroplasty. J Orthop Sci 2018; 23(6): 982-6 7 Andriamananaivo T et al.: Contribution of the remaining attachment index in the management of Vancouver B1 periprosthetic hip fracture. Orthop Traumatol Surg Res 2020; 106(7): 1413-7 8 Bergmann G et al.: Hip contact forces and gait patterns from routine activities. J Biomech 2001; 34(7): 859-71

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...