©

Getty Images/iStockphoto

Behandlung der traumatischen hinteren Schulterinstabilität

Leading Opinions

Autor:

Dr. med. Matthias Flury

IN MOTION Zentrum für Orthopädie &<br> Neurochirurgie, Wallisellen<br> E-Mail: matthias.flury@in-motion.ch

30

Min. Lesezeit

27.09.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die traumatische dorsale Schulterinstabilität ist eine seltene Verletzung, die unbehandelt zu unbefriedigenden Resultaten führt. Die Kenntnis der spezifischen Verletzungsmuster und deren korrekte operative Behandlung führen in den meisten Fällen zu guten Resultaten und einem hohen «Return to Sport».</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die traumatische posteriore Schulterinstabilität ist eine seltene Verletzung, die speziell bei Sportlern unter konservativer Behandlung zu nicht zufriedenstellenden Resultaten führt.</li> <li>Bei Patienten unter 40 Jahren mit einer sportlichen Aktivität, insbesondere bei Überkopfsportarten, empfehlen wir daher die operative Stabilisierung.</li> <li>Die Erfolgsquote der Weichteilstabilisierung liegt bei >90 % , wobei die moderne arthroskopische Ankertechnik der offenen Methode überlegen scheint.</li> <li>Knöcherne Verletzungen am Glenoid und am Humerus müssen erkannt und in den Behandlungsplan eingeschlossen werden.</li> <li>Bei korrekter Indikationsstellung und Technik kann auch bei knöchernen Verletzungen eine hohe Patientenzufriedenheit erzielt werden.</li> </ul> </div> <p>Mit einer Häufigkeit von 5 % aller Instabilitäten ist die traumatische posteriore Schulterinstabilität eine relativ seltene Verletzung. Sie kann entweder durch ein Makrotrauma oder mikrotraumatisch entstehen. Typische Makrotraumata sind ein Sturz nach vorne mit Abstützen in Innenrotation des Armes oder eine massive Kontraktion der Innenrotatoren durch eine Starkstromverletzung oder einen epileptischen Anfall. Mikrotraumatisch kann eine posteriore Schulterinstabilität durch eine repetitive Überbelastung entstehen, typischerweise durch eine sportliche Belastung in Flexion/ Innenrotation des Armes wie z.B. bei Wurfsportarten oder Crawl-Schwimmen.<br /> Klar davon getrennt werden müssen die anlagebedingten Formen mit einer posteroinferioren Glenoiddysplasie oder einer vermehrten posterioren Version des Glenoides.</p> <h2>Pathologien, Bildgebung</h2> <p>Verhakte Luxationen lassen sich im konventionellen Röntgenbild darstellen, wobei eine zweite Ebene axial oder sagittal wichtig ist (Abb. 1). Zusätzlich stellt sich die Frage nach Weichteilverletzungen und knöchernen Läsionen. Die klassische Weichteilverletzung ist, analog zur ventralen Instabilität, die posteriore Labrumläsion in Kombination mit einer Überdehnung oder Ruptur des posterioren Bandes des inferioren glenohumeralen Ligamentes. Diese Verletzungen lassen sich in einem MRI sehr gut darstellen. Kim hat 2004 die dorsalen Labrumverletzungen klassifiziert und dabei eine Spezialität als Typ-II-Verletzung beschrieben.<sup>1</sup> Es handelt sich dabei um eine inkomplette, zirkulär verlaufende Läsion, die häufig im MRI kaum oder gar nicht zur Darstellung kommt. Seither wird diese spezielle Läsion als «Kim’s lesion» bezeichnet. Diese Läsion lässt sich abschliessend oft nur arthroskopisch diagnostizieren (Abb. 2).<br /> Eine zweite Spezialform der posterioren Weichteilverletzung ist die inverse HAGL-Läsion, wobei die posteriore Kapsel am Humerus direkt oder mit einem kleinen Knochenstück abgerissen ist. Diese Läsion lässt sich im MRI, speziell im Arthro- MRI, sehr schön darstellen.<br /> Knöcherne Läsionen kommen im CT allenfalls mit Kontrastmittel am besten zur Darstellung. Knöcherne Pfannenrandverletzungen sind im Vergleich zur vorderen Instabilität deutlich seltener. Die Impression des ventralen Humeruskopfes, auch inverse Hill-Sachs-Läsion genannt, liegt direkt medial der Subscapularis- Insertion und ist meistens klein. Bei verhakten Luxationen, insbesondere bei Starkstromverletzungen oder im Rahmen eines epileptischen Anfalles, kann sie jedoch erhebliche Ausmasse annehmen. Das Ausmass der inversen Hill- Sachs-Läsion wird in Prozent der Gelenkfläche gemessen, wobei meist eine Einteilung in <25 % , 25–50 % und >50 % verwendet wird (Abb. 3).<sup>2</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s10_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="808" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s10_abb2.jpg" alt="" width="1417" height="645" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s10_abb3.jpg" alt="" width="684" height="645" /></p> <h2>Konservative Therapie</h2> <p>Unter einem konservativen Therapieregime mit einem physiotherapeutisch geführten Stabilisierungsprogramm beschreibt Burkhead lediglich eine Erfolgsquote von 17 % im Falle einer traumatischen Instabilität.<sup>3</sup> Speziell beim Kontaktsportler besteht bezüglich Sportfähigkeit eine schlechte Prognose.<sup>4</sup> Das Rezidivrisiko über alles gesehen beträgt nach 1 Jahr knapp 20 % und ist erhöht bei Patienten unter 40 Jahren, bei einem grossen «reversed » Hill-Sachs-Defekt und bei Patienten mit einer Epilepsie.<sup>5</sup> Eine konservative Therapie empfehlen wir deshalb nur bei Patienten >40 Jahre ohne ausgeprägte Pathologie in der Bildgebung und mit einer dosierten Sportaktivität. Bei allen anderen Patienten bevorzugen wir die operative Therapie.</p> <h2>Operative Therapie</h2> <p><strong>Weichteilstabilisierung</strong><br /> Zur operativen Behandlung der dorsalen Labrumläsion hat sich die arthroskopische Technik mit den bekannten Vorteilen des weichteilschonenden Vorgehens und der guten diagnostischen Möglichkeiten als Goldstandard etabliert. Speziell die Kim-Läsion Typ II lässt sich oft nur arthroskopisch identifizieren und dann auch direkt arthroskopisch korrekt versorgen. Der Patient kann entweder in «Beach chair»-Position oder seitlich gelagert werden, wobei die Seitenlagerung die etwas bessere Traktion am Arm erlaubt. Das technische Vorgehen entspricht weitgehend dem einer ventralen Stabilisierung. Die Labrumfixation erfolgt mit Knochenankern. Dazu wird ein spezielles, weit lateral gelegenes posterolaterales Portal verwendet, um einen korrekten Insertionswinkel der Anker in das Glenoid zu ermöglichen. Gleichzeitig mit der Labrumfixation erfolgt eine Raffung des posterioren Bandes des IGHL, wobei das Ausmass der Raffung der individuellen Pathologie angepasst wird. Zur posterioren Stabilisierung werden meistens 3 Anker verwendet, wobei gelegentlich auch 2 Anker genügen, da eine direkte horizontale Instabilität durch die Spina scapula verhindert wird (Abb. 4). Eine Ausdehnung der posterioren Labrumläsion in den Bizeps-Ursprungsbereich analog einer SLAP-Läsion Typ V ist dorsal eine absolute Rarität.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s10_abb4.jpg" alt="" width="1417" height="718" /><br /><br /><strong>Knöcherne Stabilisierung</strong> <br />Der dorsale Knochenverlust wird relevant ab 20 % des Glenoiddurchmessers.<sup>6</sup> Frakturen werden verschraubt und ein chronischer Knochenverlust wird mit einem Beckenkammspan aufgebaut, wobei sowohl offene als auch arthroskopische Techniken beschrieben sind. Bei beiden OP-Techniken erfolgt der Zugang zum Gelenk durch einen Split der Deltamuskulatur und in der Tiefe durch einen Split zwischen Infraspinatus und Teres minor, sodass keine Sehnen abgelöst werden müssen.<br /> Eine Spezialität stellt die inverse Hill- Sachs-Läsion dar. Bei Läsionen um 20 % mit einer chronischen Instabilität wird die klassische Technik nach McLaughlin in einer arthroskopisch adaptierten Technik empfohlen. Dabei wird der Subscapularis arthroskopisch in den Defekt fixiert,<sup>7</sup> analog zur Technik der dorsalen Remplissage bei ventraler Instabilität. Läsionen >25 % der Gelenkoberfläche müssen offen chirurgisch versorgt werden. Frische Läsionen bis maximal 2 Wochen nach Trauma können desimpaktiert und angehoben werden. Dabei verwenden wir wenn möglich einen Subscapularis-erhaltenden Zugang durch das Intervall und am Unterrand des Subscapularis auf Höhe der A. circumflexa humeri anterior. Der Defekt wird von inferior her angehoben und entweder autolog oder homolog mit Spongiosa unterfüttert (Abb. 5).<br /> Bei Defekten, die älter als 2 Wochen sind, ist die Desimpaktation nicht mehr möglich. Die Auffüllung des Defektes erfolgt dann mittels autologen Beckenkamm- Spans bis maximal 50 % der Gelenkoberfläche. Alternativ, insbesondere bei grossen Defekten >40 % , kann der Humeruskopf mit einem Allograft in Form eines segmentalen Humerus- oder Femurkopfgraftes rekonstruiert werden. Ideal ist dazu ein «fresh-frozen» osteochondraler Graft mit erhaltenem Knorpelüberzug.<sup>8</sup> Bei älteren Patienten mit schlechter Knochenqualität oder im Fall von rezidivierenden epileptischen Anfällen muss der prothetische Ersatz des Humeruskopfes diskutiert werden.<br /> Die Nachbehandlung der dorsalen Stabilisierungsverfahren erfolgt auf einer Schiene in 0°-Rotation für 6 Wochen mit aktiv-assistiver Beübung, wobei Bewegungen in Flexion/Innenrotation vermieden werden. Ab der 7. Woche erfolgt der aktive Bewegungsaufbau und die Belastung wird nach 12 Wochen sequenziell aufgebaut. Kontaktsportarten sind frühestens nach 6 Monaten wieder erlaubt, wobei die knöchernen Verfahren bildgebend kontrolliert werden müssen. Wir führen dazu vor Sportfreigabe nach 6 Monaten ein CT durch.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Ortho_1803_Weblinks_s10_abb5.jpg" alt="" width="1417" height="624" /></p> <h2>Resultate</h2> <p>Es gibt relativ wenig Literatur über die Resultate nach Behandlung der dorsalen Instabilität. DeLong hat die publizierten Resultate 2015 in einem Review zusammengefasst.<sup>9</sup> Die dorsale Weichteilstabilisierung zeigt eine Rezidivquote von 8,1 % und scheint damit besser zu sein als die offene Methode, bei der eine Quote von 19,4 % berichtet wird. Überkopfsportler zeigen ein schlechteres Ergebnis bezüglich Rezidivquote, «Return to Sport» und Zufriedenheit als Patienten, die eine Kontaktsportart betreiben. Die posteriore Knochenblock-Stabilisierung führt meist zu stabilen Schultern mit einer Zufriedenheit um 80 % und einer radiologischen Arthroserate von ca. 10 % . Allerdings ist der «Return to Sport» mit 50 % relativ niedrig.<sup>10</sup> Über die Desimpaktation gibt es keine verlässlichen Zahlen. Über die segmentale Rekonstruktion mit einem osteochondralen Graft berichtet Gerber 2014: 13 % der Patienten mussten im Follow-up mit einer Prothese versorgt werden und 24 % der übrigen Patienten zeigten eine deutliche Arthrose nach etwas mehr als 10 Jahren.<sup>8</sup> Trotzdem konnte ein Constant- Score von 77 und ein «subjective shoulder value» von 88 % erreicht werden und 95 % der Patienten bewerteten das Operationsresultat als exzellent.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Kim SH et al.: Kim’s lesion: an incomplete and concealed avulsion of the posteroinferior labrum in posterior or multidirectional posteroinferior instability of the shoulder. Arthroscopy 2004; 20(7): 712-20 <strong>2</strong> Van Tongel A et al.: Posterior shoulder instability: current concepts review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2011; 19(9): 1547-53 <strong>3</strong> Burkhead WZ, Jr., Rockwood CA, Jr.: Treatment of instability of the shoulder with an exercise program. J Bone Joint Surg Am 1992; 74(6): 890-6 <strong>4</strong> Bradley JP et al.: Arthroscopic capsulolabral reconstruction for posterior instability of the shoulder: a prospective study of 100 shoulders. Am J Sports Med 2006; 34(7): 1061-71 <strong>5</strong> Robinson CM et al.: The epidemiology, risk of recurrence, and functional outcome after an acute traumatic posterior dislocation of the shoulder. J Bone Joint Surg Am 2011; 93(17): 1605-13 <strong>6</strong> Nacca C et al.: Critical glenoid bone loss in posterior shoulder instability. Am J Sports Med 2018; 46(5): 1058-63 <strong>7</strong> Martetschlager F et al.: Modified arthroscopic McLaughlin procedure for treatment of posterior instability of the shoulder with an associated reverse Hill-Sachs lesion. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(7): 1642-6 <strong>8</strong> Gerber C et al.: Long-term outcome of segmental reconstruction of the humeral head for the treatment of locked posterior dislocation of the shoulder. J Shoulder Elbow Surg 2014; 23(11): 1682-90 <strong>9</strong> DeLong JM et al.: Posterior instability of the shoulder: a systematic review and meta-analysis of clinical outcomes. Am J Sports Med 2015; 43(7): 1805-17 <strong>10</strong> Barbier O et al.: Iliac bone-block autograft for posterior shoulder instability. Orthop Traumatol Surg Res 2009; 95(2): 100-7</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

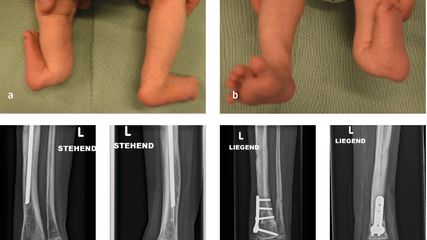

Angeborene Fehlstellungen des Unterschenkels

Kongenitale Deformitäten des Unterschenkels gehören zu den seltenen, aber medizinisch bedeutenden und operativ herausfordernden Diagnosen der Kinderorthopädie. Eine differenzierte ...

Einzeitiger und mehrzeitiger septischer Endoprothesenwechsel

Die periprothetische Infektion (PPI) stellt eine der gefürchtetsten Komplikationen im Bereich der Orthopädie und Traumatologie dar. Sie ist verbunden mit hohen Morbiditäts- und ...

Hochgradige ACG-Luxationen – wann konservativ behandeln, wann nicht?

Verletzungen des Akromioklavikulargelenks (ACG) gehören zu den häufigsten Schulterverletzungen bei jungen und aktiven Menschen, insbesondere auch aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von ...