Bedeutung der Komorbiditätenin der Meniskuschirurgie

Bericht: Dr. med. Felicitas Witte

geprüft durch PD Dr. med. Peter Behrendt

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bestimmte Risikofaktoren und Begleitkrankheiten können den Verlauf nach einer Meniskusverletzung massgeblich beeinflussen. Welche das sind, worauf man dabei achten sollte, warum das vor allem bei jungen Patienten wichtig ist und wie man in der Praxis vorgeht, erklärte PD Dr. med. Peter Behrendt, Kiel.

Rezente Datenlage

Eine Analyse des Knorpelregisters der DGOU zeigte, dass über die Hälfte (50,3 %) der 2445 Patienten mit Knorpeldefekten zusätzliche Eingriffe benötigten, um Fehlstellungen, Instabilitäten oder Meniskusdefekte zu korrigieren. Die häufigsten Behandlungen waren Korrekturen von Achsenfehlstellungen (31,3 %), partielle Meniskektomien (20,9 %) und Rekonstruktionen des vorderen Kreuzbandes (13,4 %). Laut Dr. Behrendt, Oberarzt an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Kiel und Mitglied im AGA-Komitee «Knorpel/Meniskus», sollten bei Meniskusverletzungen stets Komorbiditäten und Risikofaktoren berücksichtigt werden. Besonders bei jungen Patienten mit atraumatischen Läsionen ermögliche dieses Vorgehen nicht nur den Verzicht auf unnötige Meniskusoperationen, sondern führe auch zu besseren Therapieergebnissen.

Risikofaktoren

-

Das Risiko für kombinierte Verletzungen von vorderem Kreuzband und Meniskus sei erhöht, wenn der Patient jünger sei.

-

Das Risiko für Nahtversagen sei erhöht, wenn der Patient rauche.

-

Eine fortgeschrittene Arthrose stelle eine ungünstige Vorbedingung dar (Kellgren-Lawrence>Grad 3), wie auch eine vorangegangene Meniskusoperation.

-

Die verzögerte Versorgung eines Risses sowie die Unerfahrenheit des Operateurs (Operationsvolumen <25 Eingriffe pro Jahr) seien nicht zu unterschätzende Risikofaktoren.2–5

-

Ein hohes Aktivitätsniveau und pivotierende Sportarten wie Fussball, Handball oder Volleyball seien womöglich ein Risikofaktor für kombinierte Verletzungen von vorderem Kreuzband und Meniskus.

Zum letzten Punkt führt Behrendt aus: «Zur Anamnese gehört deshalb immer dazu, den Patienten genau nach seinem Trainingszustand zu fragen.» Denn Adipositas mit einem BMI von >30 führe zu einem schlechteren Ergebnis nach Meniskuswurzelrefixationen.6,7 Abgesehen davon können die Art des Meniskusrisses oder die Nahttechnik bei der primären Versorgung den Heilungsverlauf verschlechtern. Behrendt stellte diesbezüglich in seinem Vortrag drei Situationen vor, die Meniskusoperationen verkomplizieren können und auf die man in der Praxis achten sollte:

-

Bandinstabilität ohne Meniskusriss

-

Bandinstabilität mit Meniskusriss

-

Meniskusriss mit Achsenfehlstellung

Risiko Bandinstabilität ohne Meniskusriss

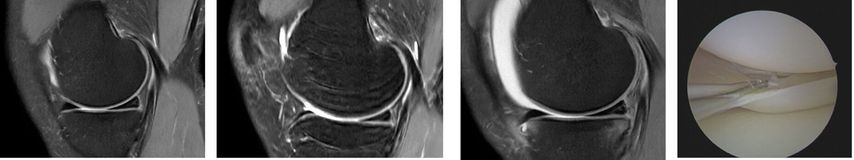

Behrendt stellte im Zuge seines Vortrags den Fall einer 25 Jahre alten Handballspielerin mit Distorsionstrauma im Mai 2023 vor. Bei einer MR-gestützten Partialruptur des vorderen Kreuzbandes mit geringer subjektiver Instabilität wurde zunächst konservativ behandelt. Im Verlauf zeigten sich jedoch zunehmende Hyperintensität am Innenmeniskus-Hinterhorn und eine Restinstabilität beim Handballspielen. Ein Jahr nach dem Unfall führte die zunehmende Symptomatik zu einem klaren Meniskusriss, sodass eine Kreuzbandersatzplastik und eine Rekonstruktion des Innenmeniskusrisses durchgeführt wurden (Abb.1). Diese Fallvignette verdeutlicht, dass nach unzureichender Versorgung eines vorderen Kreuzbandrisses das Risiko für zusätzliche Meniskus- und Knorpelschäden hoch ist. Eine Metaanalyse zeigte, dass dies in 88 % der Studien (35 von 44) auftrat. Kritische Zeitgrenzen lagen bei sechs Monaten für Meniskus- und zwölf Monaten für Knorpelschäden; danach stieg die Wahrscheinlichkeit weiterer Schädigungen deutlich an. Mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Kreuzbandriss verschlechtert sich zudem die Rekonstruierbarkeit der Menisken.8

«Es ist entscheidend, das vordere Kreuzband innerhalb von 6 Monaten adäquat zu rekonstruieren, um zu verhindern, dass Menisken oder Knorpel in der Folge auch noch geschädigt werden», sagte Behrendt. «Dadurch bewahrt man den Patienten womöglich auch vor einer zukünftigen Arthrose.»

Einfluss des Operationszeitpunkts auf das postoperative Ergebnis

Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. med. Johannes Zellner und Prof. Dr. med. Peter Angele aus Regensburg untersuchte vor einigen Jahren, welchen Einfluss das Zeitfenster auf Meniskus- und Knorpelläsionen hat.9 Von 233 Patienten wurden 201 innerhalb von 6 Monaten am vorderen Kreuzband operiert und 32 nach 7 bis 12 Monaten. Bei Patienten, die früh am Kreuzband operiert wurden, wurden während des Eingriffs mehr Meniskusschäden gefunden, die sich gut behandeln liessen, als bei Patienten, die zu einem späteren Zeitpunkt versorgt wurden.

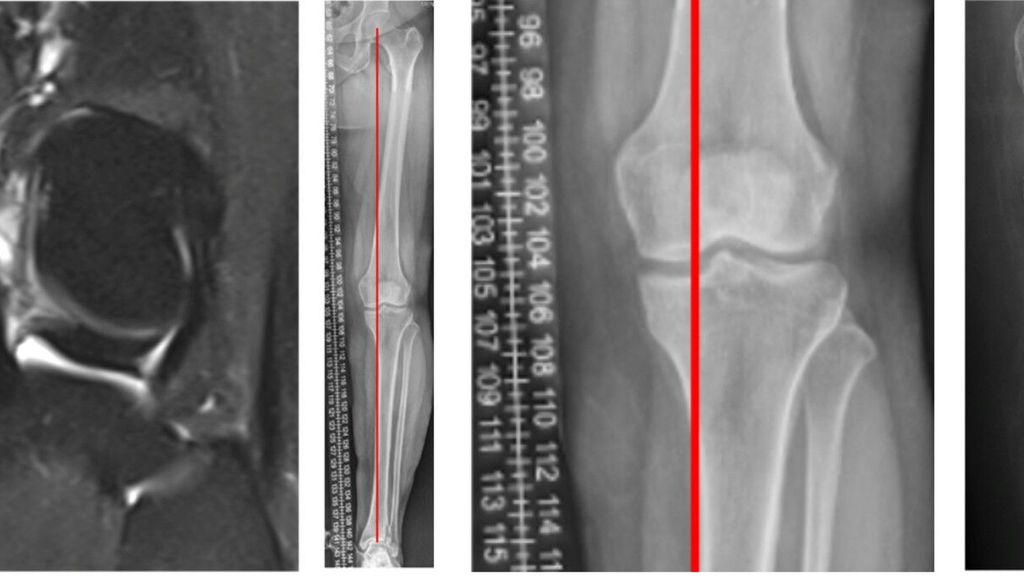

Dies verdeutlicht der Fall einer 46 Jahre alten Patientin mit atraumatischen Schmerzen im medialen Kniegelenk links (Abb. 2). In der präoperativen MRT-Diagnostik zeigt sich der degenerative Innenmeniskuswurzelriss (linkes Bild, Pfeil). In der präoperativen Röntgen-Ganzbeinaufnahme im Stehen ist ein Varus-Malalignment von 4° zu erkennen (Bilder in der Mitte). Es erfolgte eine arthroskopische Innenmeniskuswurzelrefixation mittels transtibialer Auszugsnaht, kombiniert mit einer valgisierenden medial öffnenden hohen tibialen Osteotomie (rechts).

Eine verzögerte Reparatur des vorderen Kreuzbandes erhöht die Scherkräfte auf die Gelenkoberflächen drastisch. «Das kann zu degenerativen Schäden im Kniegelenk führen, und die Menisken lassen sich nicht mehr so gut rekonstruieren», sagte Behrendt. Auf das Auftreten von schweren Knorpelschäden (GradIII–IV) hatte der Operationszeitpunkt keinen Einfluss. «Das unterstreicht die kritischen Zeitpunkte: Beim Meniskus ist das Fenster 6 Monate, beim Knorpel 12 Monate.» Ligament- und Meniskusverletzungen seien unabdingbar miteinander verbunden, heisst es auch im Themenheft des AGA-Komitees «Knorpel und Meniskus».10 Behrendt schrieb gemeinsam mit PD Dr. med. Julian Mehl von der Technischen Universität München das Kapitel zu den Komorbiditäten und Risikofaktoren der Meniskusläsion.

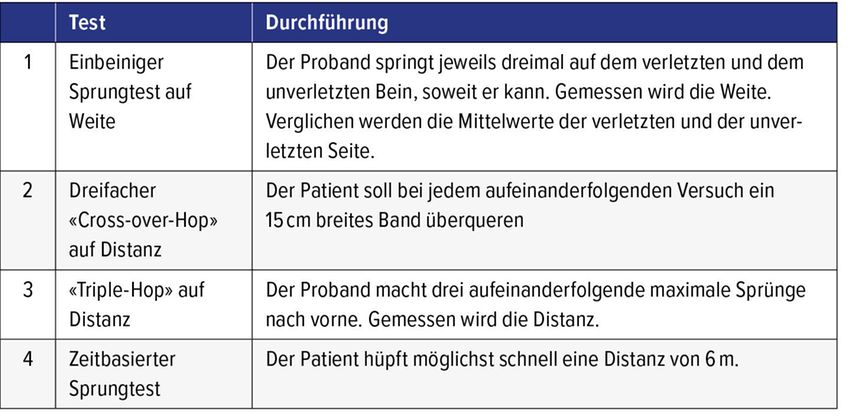

Zur Protektion einer Meniskusrekonstruktion und zur Vermeidung sekundärer Meniskusläsionen – so schreiben Behrendt und sein Mitautor – sollten Bandinstabilität und eine etwaige Meniskusverletzung frühzeitig und gleichzeitig angegangen werden. Sollte man sich doch einmal für eine konservative Therapie einer vorderen Kreuzbandverletzung entscheiden, empfiehlt Behrendt, drei Monate nach dem Eingriff die Kniestabilität zu prüfen («coper versus non-coper», Tab.1).

Tab. 1: Vier verschiedene Sprungtests zur Prüfung, ob der Patient ein «Coper» oder ein «Non-Coper» ist23

Die Einteilung in «Kompensierer» und «Nichtkompensierer» geht auf die Drittel-Regel von Noyes et al. aus dem Jahr 1983 zurück.11 Demnach soll einer von drei Patienten eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes durch neuromuskuläres Training kompensieren können («coper»), einer von dreien kommt zurecht, wenn er sein Aktivitätsniveau senkt («adapter»), und einer von dreien benötigt eine Rekonstruktion, weil er im Alltag immer wieder «Giving-way-Phänomene» erlebt. Darunter versteht man, dass das Knie bei geringer Belastung oder ohne erkennbaren Grund nachgibt oder wegknickt. «Man sollte Patienten mit Verletzung am vorderen Kreuzband unbedingt darüber aufklären, dass es sekundär zu Meniskusschäden kommen kann, und sie engmaschig zur Knieuntersuchung einbestellen», so Behrendt.

Risiko Bandinstabilität mit Meniskusriss

Diverse Faktoren können das Ergebnis einer Meniskusoperation beeinflussen. In einer Metaanalyse aus 51 Studien mit 3931 Menisken und einer Nachbeobachtungszeit von 2–5 Jahren kam es in insgesamt 14,8% der Fälle zu einem schlechten Ergebnis.12 Das Risiko war für diejenigen Studienteilnehmer:innen geringer, denen gleichzeitig das vordere Kreuzband gerissen war, das folglich rekonstruiert wurde, als für die, bei denen es unbeteiligt war. Auch wenn der Aussenmeniskus betroffen war, war die Versagerrate geringer als bei Schäden des Innenmeniskus. Daten des neuseeländischen Registers zum vorderen Kreuzband (New Zealand ACL Registry) zeigten bei 3024 Meniskusreparaturen eine Versagensrate von 6,6%.13 Ein gerissener Innenmeniskus liess sich eher dann nicht gut reparieren, wenn für die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes autologes Hamstring-Transplantat verwendet wurde, also körpereigene Semitendinosus- oder Gracilissehnen. Die Ergebnisse für den Innenmeniskus waren auch dann schlechter, wenn der Patient zwischen 21 und 30 Jahre alt war und wenn der Knorpel im medialen Kompartment verletzt war. Ein Aussenmeniskus hingegen liess sich nicht erfolgreich rekonstruieren, wenn der Patient ≤20 Jahre alt war, der Chirurg wenig Erfahrung hatte und wenn der Tunnel für das Transplantat durch die Tibia gebohrt wurde.

Eine retrospektive Analyse der SANTI-Studiengruppe zeigte,14 dass das Risiko für ein Meniskusversagen bei alleiniger Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes doppelt so hoch ist, wie wenn vorderes Kreuzband und anterolaterales Band gleichzeitig versorgt werden. Ausgewertet wurden Daten zu 383 Patienten, die zwischen 2 und 6 Jahre lang nachbeobachtet worden waren. Bei 194 Patienten wurde nur das vordere Kreuzband rekonstruiert und bei 189 das vordere gemeinsam mit dem anterolateralen Band. 43 Patienten mussten noch einmal operiert werden, weil es zu einem Meniskusversagen gekommen oder weil der Meniskus gerissen war. In der Gruppe der Patienten mit kombinierter Operation war die Meniskusreparatur nach 36 Monaten in 91,2% der Fälle erfolgreich und in der Gruppe der Patienten, die nur am Kreuzband operiert worden waren, nur in 83,8% der Fälle. «Bei den Hochrisikopatienten für ein Versagen der vorderen Kreuzbandplastik sollten wir die peripheren Bandrekonstruktionen mitberücksichtigen, um das Versagensrisiko der Bandplastik zu minimieren und damit auch den Meniskus zu schützen», sagte Behrendt. «Das ist umso wichtiger, als dies typischerweise die jungen und hochaktiven Patienten betrifft, die noch ihr gesamtes ‹Knieleben› vor sich haben.»

Ein weiterer Risikofaktor für ein schlechtes Ergebnis sind Revisionseingriffe. In der MARS-Kohorte15 kam es bei 17 von 197 Patienten (8,6 %) mit Revision am vorderen Kreuzband und gleichzeitiger Meniskusreparatur zu einem Meniskusversagen, meist am Innenmeniskus (15, davon 13 «all-inside», 2 «inside-out») und seltener lateral (2, beide «all-inside»). Bei Revisionen treten deutlich häufiger Meniskuswurzelrisse auf als bei Primäreingriffen. Eine Analyse von 1168 Patienten aus den USA und Norwegen zeigte, dass bei 15,5 % der einzeitigen und 26,2 % der zweizeitigen Revisionen Wurzelrisse festgestellt wurden; laterale Wurzelrisse traten dabei viermal häufiger auf als mediale.16 «Dieses Ergebnis unterstreicht, wie wichtig ein sorgfältiger Eingriff ist, bei dem alle verletzten Strukturen gleichzeitig behandelt werden», so Behrendt. «Die Menisken haben eine gute Heilungschance, wenn sie bei der Kreuzbandrevision sofort mitbehandelt werden.»

Risiko Meniskusriss mit Achsenfehlstellung

Abweichungen von der Beinachse und Verlust des Meniskus erhöhen beide gemeinsam das Risiko für eine Arthrose. «Wir haben speziell für Meniskusrisse bisher keine belastbare Evidenz, ab wann man die Beinachse operativ korrigieren sollte», sagte Behrendt. Eine Ausnahme scheinen Wurzelverletzungen zu sein. In einer Studie aus Seoul17 mit 476 Patienten, die wegen einer Pathologie am Innenmeniskus arthroskopiert wurden, hatten diejenigen mit Wurzelläsion eine deutlich ausgeprägtere Varusfehlstellung als Patienten mit anderen Rissformen (4,5±3,4° versus 2,4±2,7°). Orthopäden von der Mayo Clinic in Rochester18 empfehlen, bei Meniskuswurzelrissen nach einem Algorithmus vorzugehen (Abb.2). Viele Jahre wurde eine Achsenfehlstellung von >5° als korrekturbedürftig angesehen. Auf Grundlage einer Studie von 201319 und von Daten aus dem Knorpelregister der DGOU20,21 empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft Klinische Geweberegeneration der DGOU, die Beinachse bereits ab einer Fehlstellung von 3° zu korrigieren.22 Eine Beinachsenkorrektur sei immer eine sehr individuelle Entscheidung, über die der Patient gut aufgeklärt werden müsse, sagte Behrendt.«Bei der Weiterentwicklung einer bereits eingetretenen Arthrose spielt die Achse einen sehr entscheidenden Einflussfaktor. Dies sollte grosszügig mit in das diagnostische Workup integriert werden.»

Fazit

Nach Behrendts Vortrag hat man einen guten Überblick über das Vorgehen in der Praxis gewonnen. Er fasst seine wichtigsten Botschaften zusammen: Der Erhalt des Meniskus muss oberstes Ziel jeder Behandlung sein – dafür ist es entscheidend, begleitende Risikofaktoren wie Bandinstabilitäten oder Achsenfehlstellungen frühzeitig zu erkennen und mitzubehandeln. Nur wenn alle beeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden, können der nachhaltige Gelenkerhalt und eine gute Gelenkfunktion sichergestellt werden. So schützen wir nicht nur den Meniskus, sondern langfristig das gesamte Kniegelenk.

Quelle:

«Up to date Knorpel/Meniskus: Bedeutung der Komorbiditäten in der Meniskuschirurgie», Vortrag von Dr. med. Peter Behrendt, 41. AGA-Kongress, 14. September 2024, Zürich

Literatur:

1 Zellner J et al.: Arch Orthop Trauma Surg 2023; 143: 571-81 2 Lyman S et al.: Am J Sports Med 2013; 41: 2772-8 3 Blackwell R et al.: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016; 24: 1540-3 4 Yeo DYT et al.: Arthroscopy 2019; 35: 3146-3164.e2 5 Kopf S et al.: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28: 1177-94 6 Sommerfeldt MF et al.: J Knee Surg 2016; 29: 645-48 7 Zhang X et al.: J Orthop Sci 2021; 26: 430-34 8 Mehl J et al.: Arch Orthop Trauma Surg 2019; 139: 819-41 9 Krutsch W et al.: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017; 25: 418-25 10 https://aga-online.ch/fileadmin/user_upload/Komitee_Inhalte/KNOR_II_AGA_knorpel-meniskus-2024-web.pdf 11 Noyes FR et al.: J Bone Joint Surg Am 1983; 65: 163-74 12 Schweizer C et al.: Am J Sports Med 2024; 52: 822-31 13 Rahardja R et al.: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2023; 31: 4142-50 14 Sonnery-Cottet B et al.: Am J Sports Med 2018; 46: 1819-26 15 MARS Group; Wright RW et al.: Am J Sports Med 2020; 48: 2978-85 16 DePhillipo NN et al.: Am J Sports Med 2019; 47: 3389-95 17 Hwang BY et al.: Am J Sports Med 2012; 40: 1606-10 18 Bernard CD et al.: Am J Sports Med 2020; 48: 128-32 19 Bode G et al.: Arch Orthop Trauma Surg 2013; 133: 43-9 20 Faber S et al.: Cartilage 2021; 13: 1206S-16S 21 Faber S et al.: Arch Orthop Trauma Surg 2020; 140: 1437-44 22 Niemeyer P et al.: Arthroskopie 2022; 35: 365-70 23 Fitzgerald GK et al.: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2000; 8: 76-82

Das könnte Sie auch interessieren:

Operative Versorgung mit zementierter Kurzschaftprothese

Mit zunehmendem Alter steigt die Rate an dislozierten medialen Schenkelhalsfrakturen. Meistens wird ein zementfreier oder zementierter Langschaft verwendet, seit Längerem werden auch ...

Diagnostik und Therapie der Kniegelenkluxation

Luxationen des Kniegelenks sind sehr seltene, aber schwerwiegende Verletzungen, die häufig mit Komplikationen einhergehen und unbehandelt zu schweren Instabilitäten im Knie führen können ...

Knorpeldefekte im Knie: AMIC zeigt kurzfristig bessere Ergebnisse als MCI

Knorpeldefekte im Knie können die Lebensqualität einschränken und langfristig zu Arthrose und der Notwendigkeit eines Gelenkersatzes führen. Es gibt diverse Behandlungstechniken, aber ...