Anschlussfrakturen nach perkutaner Zementierung osteoporotischer Wirbelkörpersinterungen

Leading Opinions

Autor:

PD Dr. med. Ulrich Berlemann

dasRückenzentrum, Salem Spital, Bern<br> E-Mail: ulrich.berlemann@spine.ch

30

Min. Lesezeit

06.10.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Zementaugmentierungen osteoporotischer Wirbelkörper können die Wahrscheinlichkeit erneuter Frakturen erhöhen. Relevante Risikofaktoren liegen biologisch bei deutlich verminderter Knochendichte sowie biomechanisch bei erhöhter Kyphosierung sowohl lokal als auch global vor. Auch die Steifigkeit des verwendeten Augmentationsmaterials kann eine Rolle spielen. </p>

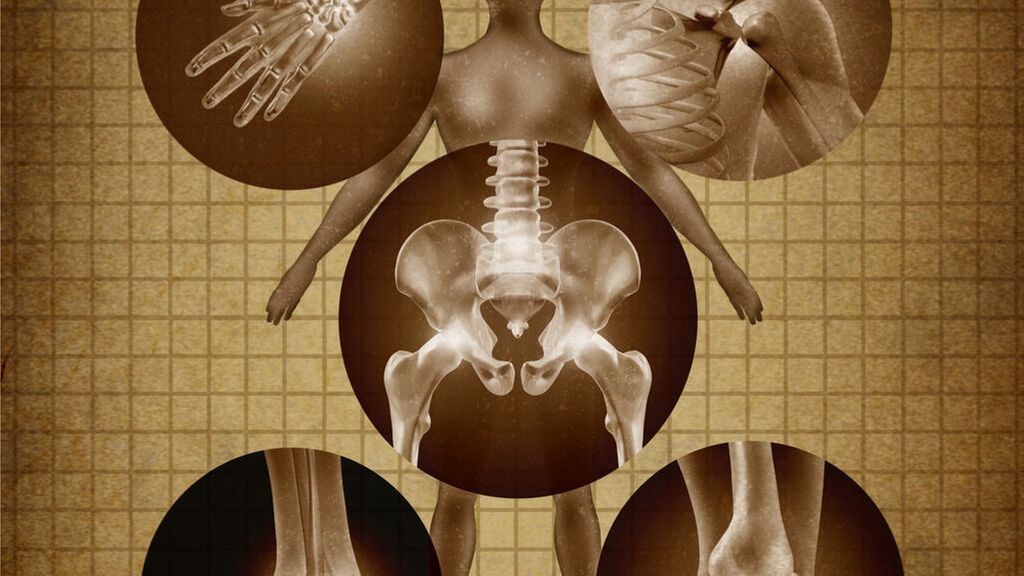

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Eine erste osteoporotische Wirbelkörperfraktur stellt grundsätzlich ein hohes Risiko für weitere Frak­turen dar.</li> <li>Eine Zementaugmentierung kann das Risiko einer erneuten Fraktur vor allem im kranial gelegenen Wirbel er­höhen.</li> <li>Wichtigste Risikofaktoren für erneute Frakturen sind einerseits die Knochendichte, andererseits die Kyphosierung der Wirbelsäule, sowohl im betroffenen Abschnitt als auch global.</li> <li>Neue Materialien können unter Umständen das Risiko erneuter Frakturen ver­mindern.</li> </ul> </div> <p>Zur Behandlung osteoporotischer Wirbelkörperfrakturen bietet sich in vielen Fällen eine perkutane Zementaugmentierung des betroffenen Wirbels an. In den letzten Jahren scheint die Anzahl der durchgeführten Prozeduren zwar insgesamt etwas zurückgegangen zu sein, die Zementaugmentierung hat aber – insbesondere bei sehr ausgeprägten Schmerzbildern oder im Verlauf zunehmender Sinterung – ihren Stellenwert behalten. <br />Grundsätzlich ist die Vertebroplastik – als reine Zementfüllung des frakturierten Wirbels – zu unterscheiden von Techniken, die vor der eigentlichen Zementierung anstreben, die Wirbelkörpersinterung zu reponieren, wobei diese meist mithilfe eines Ballons geschieht (Kyphoplastik). Verschiedene vergleichende Studien beider Techniken haben ähnlich positive Ergebnisse im Hinblick auf die Schmerzreduktion gezeigt. Die Kyphoplastik hat aber Vorteile im Hinblick auf die Möglichkeiten der lokalen Aufrichtung des Wirbels ebenso wie bezüglich der potenziellen Komplikation einer Zementextrusion. Auch wenn eine solche klinisch meist asymptomatisch ist, kann sie dennoch – z.B. bei einer Embolie – zumindest in Einzelfällen dramatische Konsequenzen haben. <br />Die schmerzlindernde Wirkung einer Zementaugmentierung eines frakturierten Wirbels steht eigentlich ausser Frage und ist durch zahlreiche Studien auch im pro­spektiv randomisierten Vergleich zu konservativen Therapieverfahren gut dokumentiert. Die Auswirkungen einer Zementierung auf die Nachbaretagen und mögliche Provokationen erneuter Frakturen werden aber unterschiedlich diskutiert. Dieser Artikel möchte einige Aspekte anführen, die in dieser Thematik eine Rolle spielen.</p> <h2>Klinische Daten</h2> <p>Die Rate neuer Frakturen nach einer ersten Wirbelkörperfraktur ist grundsätzlich auch im natürlichen Verlauf hoch. Selbst in Fällen rein konservativer Behandlung kommt es bei ca. 20 % der Patienten innerhalb eines Jahres zu einer weiteren Wirbelkörperfraktur. Dies entspricht einem fünffach erhöhten Risiko gegenüber der Patientengruppe ohne bisherige Fraktur. <br />Bei derart hoher Wahrscheinlichkeit ist es statistisch schwierig zu evaluieren, ob die Zementierung eines frakturierten Wirbels ein zusätzliches Risiko für eine erneute Fraktur darstellt, ob also eine Zementierung eine erneute Fraktur auch provozieren kann. Diese Frage wird dementsprechend in der Literatur auch unterschiedlich beantwortet. Einige Metaanalysen und Reviews kommen zu dem Schluss, dass nach einer Zementierung kein erhöhtes Risiko einer erneuten Fraktur besteht, andere vergleichende Studien postulieren aber einen solchen Zusammenhang. Wieder andere beschreiben eine zeitliche Komponente im Ablauf neuer Frakturen in dem Sinne, dass diese nach einer Zementierung zu einem früheren Zeitpunkt auftreten. Zwei Aspekte bleiben aber bei den meisten Untersuchungen problematisch: Zum einen ist die Zahl der analysierten Fälle häufig niedrig, was die statistische Analyse beider Gruppen bei grundsätzlich hohem Risiko einer erneuten Fraktur schwierig macht, und zum anderen sind die Zeiträume der Verlaufsbeobachtung teilweise sehr kurz. Exemplarisch sei hier die Arbeit von Han et al (2015) erwähnt, die in einer Metaanalyse zwar über 2500 Patienten erfasst, allerdings zur Dauer der Verlaufsbeobachtung keine Aussagen macht. Selbst in dieser Arbeit bleibt im Vergleich der zementaugmentierten mit der konservativ behandelten Gruppe der statistische Nachweis aus, dass eine Augmentation das Risiko einer erneuten Fraktur erhöht, es ist aber von einem «Trend» in diese Richtung die Rede. <br />Ein anderer kritischer Aspekt vieler Studien betrifft die Definition einer «erneuten Fraktur». Häufig werden im Verlauf lediglich die Frakturen erfasst, die auch klinisch mit erneuten Schmerzen relevant werden, was natürlich nicht der Gesamtzahl der neuen Frakturen entspricht. <br />Auch wenn somit der statistische Aspekt schwierig zu beurteilen ist, entsteht im Einzelfall des klinischen Alltags häufig der Eindruck eines Zusammenhanges einer erneuten Fraktur mit einer vorangegangenen Zementierung, insbesondere wenn sich diese neue Fraktur direkt benachbart zum vorbehandelten Wirbel ereignet. Die Analyse möglicher Risikofaktoren ist daher auch Thema zahlreicher klinischer und auch biomechanischer Studien. Grundsätzlich lassen sich zwei Bereiche definieren, die Risikofaktoren für das Auftreten erneuter Wirbelkörperfrakturen darstellen können. <img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Leading Opinions_Ortho_1603_Weblinks_seite29.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>Risikofaktor «Biologie»</h2> <p>Individuelle biologische Parameter der Patienten spielen eine grosse Rolle. An erster Stelle ist dabei die Knochendichte (BMD) zu nennen. Praktisch alle Studien, die das Risiko erneuter Frakturen mit der BMD korrelieren, kommen zu dem Schluss, dass eine deutlich verminderte BMD das Risiko erneuter Frakturen erhöht. Dies überrascht natürlich eigentlich nicht, zumal dieser Zusammenhang auch für Patienten gilt, deren Frakturen mit konservativen Massnahmen behandelt werden, d.h. auch ohne Zementaugmentation. Daraus folgt aber auch, dass bei Patienten mit stattge­habter Fraktur in jedem Falle spätestens nach Diagnose der Fraktur eine Evaluation der Knochendichte mit der daraus resultierenden Therapie durchgeführt werden sollte. In der Tat lässt sich nachweisen, dass Patienten, deren Osteoporose nach einer Fraktur adäquat behandelt wird, weniger häufig neue Frakturen erleiden als Patienten in der Vergleichsgruppe ohne weitere Therapie. <br />Andere biologische Faktoren, die zu einem erhöhten Risiko für erneute Frakturen führen können, sind hohes Patientenalter, weibliches Geschlecht, Rheumaerkrankungen, zusätzliche Steroid-Einnahmen und andere, wobei diese letztendlich statistisch häufig Kofaktoren zu einer Verminderung der Knochendichte darstellen.</p> <h2>Risikofaktor «Biomechanik»</h2> <p>Der zweite Bereich der Risikofaktoren betrifft biomechanische Überlegungen. Die Auswirkung einer Zementaugmentierung in Bezug auf die Steifigkeit des Wirbels, Änderungen des Elastizitätsmoduls und somit auch auf die Stresskonzentrationen im Bereich des Nachbarwirbels ist recht ausführlich untersucht, häufig auch mit «Finite element»-Studien. Die Füllung eines frakturierten Wirbelkörpers zu etwa 30 % stellt die ursprüngliche Steifigkeit wieder her, eine weitere Füllung kann die Steifigkeit signifikant erhöhen. Bezüglich der messbaren Stresskonzentrationen, v.a. an der kranial gelegenen Endplatte eines Nachbarwirbels, spielt aber nicht nur das reine Füllvolumen, sondern auch die intervertebrale Positionierung des Zementes eine Rolle: Je dichter die Zementfüllung zur kranialen Endplatte hin liegt, umso deutlicher sind die messbaren Auswirkungen am Nachbarwirbel. Im Vergleich der Vertebro- mit der Kyphoplastik konnten hier Vorteile für die Kyphoplastik festgestellt werden, wobei diese einerseits durch die bessere Reposition der frakturierten Endplatte bedingt sein können, andererseits durch die Überlegung, dass bei der Kyphoplastik durch die Ballontechnik eher eine Knochenummantelung des Zementes entsteht, die nach kranial das Elastizitätsmodul etwas normalisiert. Eine ähnliche Frage, nämlich ob eine Zementextrusion in die kraniale Bandscheibe ein zusätzliches Risiko darstellt, wird aber sowohl in klinischen als auch in In-vitro-Studien unterschiedlich beantwortet. <br />Recht einig sind sich die Studien in der Aussage, dass die Position des betroffenen Segmentes im Sinne einer zusätzlichen Kyphosierung einen Risikofaktor für eine erneute Fraktur darstellt. Mit einer ausgeprägten Keildeformität des initial frakturierten Wirbelkörpers entsteht in der aufrechten Körperhaltung ein zusätzlicher Hebelarm und damit eine entsprechend erhöhte Kompressionsbelastung der ventralen Säule. Eine Kyphosierung von 25–30 % gilt als Grenzwert. Hier sollte die Kyphoplastik zumindest theoretisch durch ihr Repositionspotenzial Vorteile haben, wobei sich dies im klinischen Alltag bis dato nicht klar hat nachweisen lassen. <br />In letzter Zeit wird den Faktoren des globalen Alignments zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt, sicherlich auch im Rahmen der zunehmenden Bedeutung dieses Themas in der Analyse degenerativer Deformitäten. Mit Verschiebung der vertikalen Achse nach ventral oder auch Verminderung der lumbalen Lordose steigt das Risiko erneuter Frakturen, letztendlich ebenfalls bedingt durch die dadurch steigende Belastung der vorderen Säule.</p> <h2>Neuere Ansätze</h2> <p>Aus diesen Studienergebnissen resultiert neben der Notwendigkeit der adäquaten Behandlung der Osteoporose auch die Überlegung, ob mittels anderer Materialien unter Umständen günstigere biomechanische Verhältnisse herzustellen sind. Die weitaus grösste Zahl der Patienten wird nach wie vor mit PMMA-Zement behandelt, auch die meisten Studien beschäftigen sich mit diesem Material. «Finite element»-Studien haben aber gezeigt, dass «weichere» Materialien im Hinblick auf die Nachbar­etage vorteilhaft sein können. Eine vergleichende klinische Studie hat dann auch ergeben, dass bei Verwendung von Cortoss® (injizierbares Glaskeramik-Granulat-Gemisch, Stryker) die Rate neuer Frakturen gegenüber dem PMMA sinken kann. <br />Auch die präventive Zementierung benachbarter Wirbelkörper bereits bei der Erstbehandlung wird diskutiert. Dies scheint vor allem für Fälle Sinn zu machen, bei denen die genannten Risikofaktoren ausgeprägt vorliegen, d.h. bei deutlich erniedrigter BMD oder auch ausgeprägter Kyphosierung. Nachteilig kann sicherlich sein, dass das Risiko einer erneuten Fraktur letztendlich nicht nur nach weiter kranial verlagert, sondern insgesamt eventuell sogar erhöht wird, da die Gesamtzahl der zementierten Wirbel für das Risiko einer erneuten Fraktur ebenfalls eine Rolle spielt.</p></p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...