Organmangel bei Nierentransplantation: was wir tun, tun sollen und tun werden…

Autoren:

Dr. med. Federico Storni

Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin

Inselspital, Bauchzentrum Bern

Prof. Dr. med. Daniel Sidler

Universitätsklinik für Nephrologie und Hypertonie

Inselspital, Universitätsspital Bern

E-Mail: daniel.sidler@insel.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die fortgeschrittene Niereninsuffizienz wird in der westlichen Welt in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen und einen höheren Bedarf an Spenderorganen bedingen. Um langfristig erfolgreiche Transplantationen zu ermöglichen, ist eine Optimierung von Selektion und Transplantation der Spenderorgane sowie der langfristigen Therapie notwendig, um selbst bei marginalen Organen ein langfristig erfolgreiches Transplantationsoutcome zu ermöglichen.

Keypoints

-

Die Prophylaxe oder Verlangsamung von progredienten Nierenerkrankungen gilt als beste Option zur langfristigen Reduktion von Wartelistenkandidaten.

-

Neue und optimierte Immunsuppressiva könnten das Transplantatüberleben verlängern.

-

Lebendnierentransplantation ermöglicht oft eine Transplantation ohne Wartezeit und vorgängige Dialyse.

-

Pipelines zur Ex-vivo-Diagnostik und Therapie an explantierten Organen wird essenziell sein, um die Qualität von marginalen Organen zu messen und möglicherweise zu optimieren.

-

Mit einer erfolgreichen Etablierung der Xenotransplantation könnte ein unbeschränktes Organangebot möglich werden, wobei wahrscheinlich andere noch nicht identifizierte Probleme entstehen würden.

Transplantation als Behandlungsform

Die chronischen Nierenerkrankungen sind eine häufige Krankheitsentität in der westlichen Hemisphäre. Jährlich werden rund 80000 Patienten in Europa von einem zeitlich unbeschränkten Nierenersatzverfahren abhängig.1 Dabei weist die Nierentransplantation verglichen mit Hämo- oder Peritonealdialysen Vorteile bezüglich Überleben, Lebensqualität und Therapiekosten auf.2

Seit den 60er-Jahren werden in Europa Nieren transplantiert und diese Operation ist mittlerweile in vielen Zentren ein Routineverfahren. In der Schweiz wird die Nierentransplantation an sechs Zentren durchgeführt. Die Implantation des Spenderorgans erfolgt in die linke oder rechte Fossa iliaca mit Gefässanastomosen auf die Arteria respektive Vena iliaca externa (oder communis, je nach anatomischen Verhältnissen) und mit der Ureterimplantation in die Harnblase. Die Spenderorgane stammen entweder von Lebendspendern oder von verstorbenen Organspendern. Die meisten Lebendorganspender haben einen familiären und/oder emotionalen Bezug zum Empfänger; nur selten spendet jemand aus rein altruistischen Gründen einer unbekannten Person eine Niere. Die Allokation von Organen an Kandidaten auf der Warteliste wird durch die nationalen Zuteilungsstellen geregelt, in der Schweiz geschieht dies durch Swisstransplant. Die Zuteilung erfolgt durch einen gesetzlich festgelegten Priorisierungsalgorithmus. In den letzten Jahrzehnten sind die Spendezahlen in Europa konstant bei rund 25ppm (Personen pro Million Einwohner), wobei grosse regionale Unterschiede bestehen. Spanien und Portugal weisen mit 30–41ppm eine deutlich höhere Spendequote auf als andere Länder, insbesondere die Schweiz mit 19ppm.

Wie beschrieben stellt die Nierentransplantation eine gute Option zur Therapie des chronischen Nierenversagens dar, bringt aber keine Heilung. Langfristige Transplantatdysfunktionen sind häufig, sodass im Durchschnitt nach 15 Jahren erneut eine Dialysepflichtigkeit oder die Notwendigkeit einer Retransplantation droht. Zudem tragen extrarenale Manifestationen der Grundkrankheit und/oder Nebenwirkungen der Immunsuppression relevant zu Komorbiditäten bei. Viele Transplantatempfänger leiden langfristig an kardiovaskulären Ereignissen, Tumoren oder Infekten.

Gründe für den Organmangel

Trotz Bestrebungen, Allokationen und Transplantationen zu optimieren, stehen weiterhin zu wenige Organe für eine Transplantation zur Verfügung. Dies führt zu einer ungünstigeren Prognose für Wartelistenkandidaten. In der Schweiz warten derzeit rund 1500 Menschen auf ein passendes Organ, die Mehrzahl auf eine Spenderniere. Im Jahr 2022 sind 83 Personen auf der Warteliste verstorben. Mit verschiedenen Lösungsansätzen wird versucht, den Organmangel im Bereich der Organtransplantation im Allgemeinen und im Bereich der Nierentransplantation im Speziellen zu bewältigen.

Prophylaxe vor Dialysepflichtigkeit

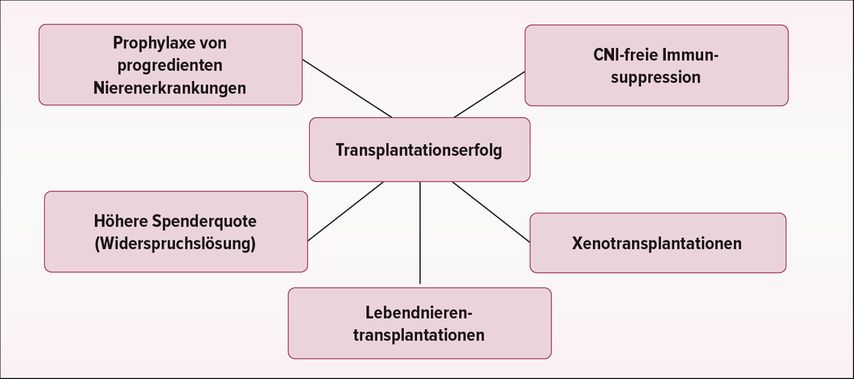

Zweifelsohne die beste Lösung für eine Verringerung der Zahl benötigter Organe für eine Nierentransplantation sind prophylaktische Massnahmen zur Vermeidung von strukturellen Nephropathien oder die Verzögerung der Progression der Nierenerkrankung. Die Mehrzahl der dialysepflichtigen Nierenleiden sind diabetogen und/oder kardiovaskulär bedingt. Die Entwicklung der SGLT2-Inhibitoren,3 GLP-1-Analoga4 und von Finerenon5 zeigen eine potente Wirkung zur Verlangsamung von progredienten Nephropathien und werden bei einer zunehmenden Zahl von Nierenpatienten eingesetzt. Analog dazu steht mit Tolvaptan eine erste Substanz zur Verlangsamung der Progression der ADPKD (autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung) zur Verfügung.6 Bis sich der Einfluss dieser Substanzen auf Prävalenzzahlen der Dialyse- und Wartelistenpatienten auswirkt, werden aber Jahre vergehen. Schlussendlich stellt aber die Verringerung der Zahl von Wartelistenkandidaten die nachhaltigste und effizienteste Methode zur Bekämpfung des Organmangels dar (Abb. 1).

Abb. 1: Ansätze, um den Transplantationserfolg zu verbessern, durch Reduktion auf der Nachfrageseite oder verbessertes Angebot

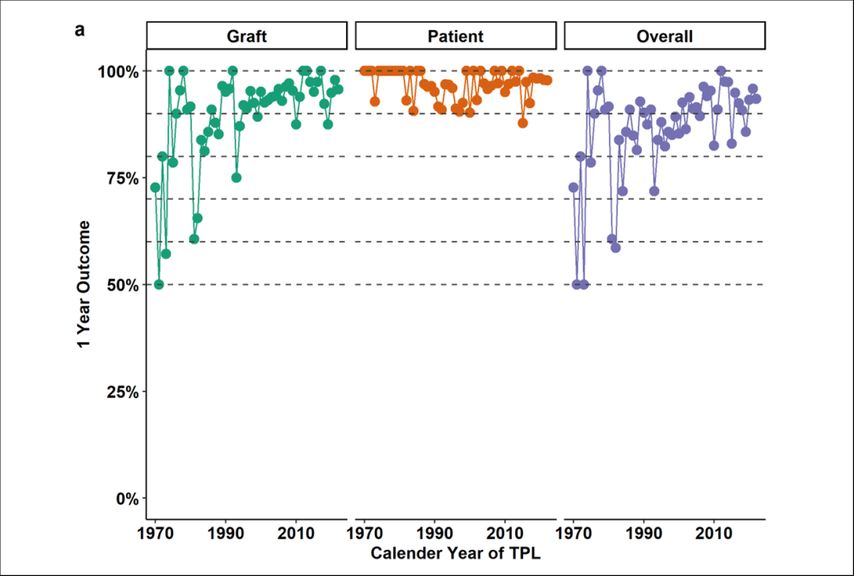

Immunosuppression ohne Calcineurin-Inhibitor

Die zweite Option ist eine Optimierung der postoperativen Therapie, um ein langfristiges, wenn möglich sogar zeitlich unbeschränktes Transplantatüberleben zu ermöglichen. Fortschritte in der immunologischen Diagnostik sowie der chirurgischen und medikamentösen Therapie haben in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Verbesserung des kurzfristigen Transplantatüberlebens ermöglicht (Abb. 2). Jedoch stagnieren die Zahlen für das 5- und 10-Jahres-Transplantatüberleben. Grund dafür sind chronische Antikörper-vermittelte Abstossungen (rund 1–2% Wahrscheinlichkeit pro Transplantationsjahr) sowie nicht immunologisch bedingte fibrotische Umbauten, v.a. vermittelt durch kardiovaskuläre Faktoren (Hypertonie, Posttransplantations-Diabetes) und Nebenwirkungen der Calcineurin-Inhibitor(CNI)-Therapien (Ciclosporin, Tacrolimus).7 Neuere Entwicklungen, insbesondere der Einsatz von CNI-freien Immunsuppressiva zeigen einen Benefit, sodass das mediane Transplantatüberleben verlängert werden kann.8 Weiter wird der breite Einsatz von nephroprotektiven Substanzen (SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-Agonisten) ebenfalls vorteilhaft bei Patienten mit und ohne Diabetes mellitus wirken, wobei dieses Patientenkollektiv bisher nicht in grossen randomisierten Studien berücksichtigt wurde. Wiederum ist es sicherlich vorteilhaft, transplantierte Organe möglichst lange zu erhalten, um so den Organmangel nachfrageseitig zu bekämpfen.

Abb. 2: Transplantat (Graft, grün), Patienten (orange) und kombiniertes Überleben im ersten Jahr nach Transplantation abhängig vom Kalenderjahr der Transplantation (TPL, 1970–2021) am Inselspital Bern

Widerspruchslösung

Die Organentnahme bei einem hirn- oder kreislauftoten Patienten (DBD/DCD) stellt eine grosse ethische Hürde dar. Organe dürfen in der Schweiz nur zur Transplantation verwendet werden, wenn der Spender zu Lebzeiten seine Einwilligung gegeben hat. Eine schriftliche Einwilligung ist nicht zwingend, es reicht der geäusserte Wille. Leider liegt diese Zustimmung häufig nicht vor, sodass die Angehörigen in Vertretung entscheiden müssen. In verschiedenen Ländern haben Gesetzesänderungen ermöglicht, dass diese Zustimmungslösung durch eine Widerspruchslösung ersetzt wurde: Hat der Spendekandidat zu Lebzeiten eine Organspende abgelehnt, werden keine Organe entnommen. Liegt keine Ablehnung vor, wird eine Zustimmung vermutet und eine Organspende angestrebt. Das Schweizer Stimmvolk hat sich 2022 mit 50,1% Ja-Stimmen für diese Widerspruchslösung ausgesprochen und die Bundesbehörden bereiten die Implementierung dieser Verfassungsänderung auf Gesetzesebene vor. Parallel dazu wird ein Spenderegister aufgebaut, welches eine einfache und sichere Dokumentierung des Spendewillens ermöglicht.

Marginale Spender

Sowohl bei Lebendspendern wie auch bei den verstorbenen Spendern hat sich die Demografie in den letzten Jahren deutlich verändert. Spendekandidaten sind älter und weisen ein höheres Mass an Komorbiditäten auf, insbesondere bezüglich kardiovaskulärer Faktoren, Diabetes und Adipositas. Bekannterweise sind diese Spenderfaktoren wichtige Prädiktoren für Transplantatfunktion und -überleben und die Resultate sind eingeschränkt, gerade wenn Risikofaktoren in Kombination vorliegen.9 Während diese Assoziationen für ganze Spendergruppen recht stark sind, eignen sie sich nur eingeschränkt für individuelle Vorhersagen.10 Hier ist die Implementierung von histologischen, biochemischen und molekularen Methoden notwendig, um die strukturelle Integrität und das Regenerationspotenzial von entnommenen Organen innert Stunden erfassen zu können, damit die Resultate in Allokationsentscheide einfliessen können. Schlussendlich könnten ex vivo Perfusionsgeräte und ex vivo Behandlungen von Organen verwendet werden, um den Organschaden während der kalten Ischämiezeit zu beurteilen und sogar zu minimieren.11 Es gilt, Wege zu finden, selbst marginale Organe sicher zu selektionieren, ex vivo schonend zu konservieren oder gar zu regenerieren und möglichst alle Organe für erfolgreiche Transplantationen zu verwenden. Die Fortschritte in «multi-omics diagnostics» und «big-data analysis» werden hier hilfreich sein.

Lebendnierentransplantationen

Die Lebendnierentransplantation stellt eine wichtige Option für den Nierenersatz dar, gerade bei Patienten, die eine Dialysepflichtigkeit umgehen möchten. Entwicklungen der letzten Jahre bieten die Möglichkeit einer Transplantation selbst bei Blutgruppeninkompatibilität zwischen Empfänger und Spender. Hier ist eine medikamentöse/interventionelle Vorbereitung des Empfängers (nicht des Spenders) notwendig. Diese beinhaltet die einmalige Depletion von zirkulierenden B-Zellen mit Rituximab sowie die präoperative Elimination von Spender-gerichteten Blutgruppenantikörpern (Anti-A oder Anti-B). Die langfristigen Resultate zwischen AB0-kompatiblen und -inkompatiblen Transplantationen scheinen vergleichbar, wobei bei letzterer Therapieform aufgrund der initial stärkeren Immunsuppression ein Risiko für Infektionen bei gewissen Risikopatienten nicht auszuschliessen ist. Sofern gut selektioniert, ist das langfristige Outcome bei den Lebendspendern gut, sowohl bezüglich Gesamtüberleben wie auch bezüglich residualer Nierenfunktion und Komorbiditäten. Grosse Spenderregister, wie z.B. das SOL-DHR-Register der Schweiz, führen eine langfristige Nachsorge von Organspendern durch.12

Xenotransplantation

Während medizinische Produkte von Tieren (v.a. von Schweinen) bereits seit Jahrzehnten in der Medizin verwendet werden, schienen Xenotransplantationen bisher unmöglich. Jährlich werden rund 150000 Patienten mit porcinen Herzklappen versorgt; Därme von Hunderttausenden von Schweinen werden für Heparinderivate verwendet. Rinderperikard wird für den Ersatz/die Rekonstruktion von Blutgefässen eingesetzt. Bei 800 Mio. (Nutz)Schweinen weltweit und einer Schlachtrate von 85% (670 Mio. Schlachtungen pro Jahr) stellen Schlachtungen für die biomedizinische Therapie (nicht Forschung) nur einen kleinen Teil dieser Gesamtzahl dar. Das grosse Problem der Xeno(nieren)transplantation in den letzten Jahren war die Inkompatibilität zwischen dem humanen und dem porcinen Immunsystem bezüglich der Komplementkaskade. So resultierte die Transplantation einer Schweineniere in einen Menschen in einer hyperakuten Komplement-mediierten Abstossung mit bereits primärem Transplantatversagen.13 Entwicklungen, insbesondere die Generierung von Triple-Knockout-Schweinen mit Gendefekten in zentralen Komplementwegen führten zu inerten Organen, welche (zumindest kurzfristig) transplantabel scheinen. Vor wenigen Monaten wurde eine porcine Niere erfolgreich in einen (hirntoten) Transplantatempfänger implantiert und über 48 Stunden überwacht.14 Auch die Entwicklung von künstlichen Nieren wird von Entwicklern angestrebt, diese sind aber mit vielen Komplikationen assoziiert, weshalb sich diese technologische Methode bisher nicht etablieren konnte.

Konklusion

Sobald Xenotransplantationen als Routineverfahren möglich sind (oder artifizielle Nieren hergestellt werden können), werden die meisten oben dargestellten Probleme der Organknappheit gelöst sein. Es ist jedoch zu befürchten, dass andere und Xenotransplantations-spezifische Probleme (opportunistische Infektionen) in den Vordergrund rücken werden. Zweifelsohne bleibt die Primär- und Sekundärprophylaxe der schweren und progredienten Niereninsuffizienz die beste Strategie zur Bekämpfung des Organmangels für Nierentranplantationen.

Literatur:

1 Kramer A et al.: The European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry Annual Report 2015: a summary. Clin Kidney J 2018; 11: 108-22 2 Ojo AO et al.: Survival in recipients of marginal cadaveric donor kidneys compared with other recipients and wait-listed transplant candidates. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 589-97 3 Yasuda, H, Isobe S: Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2021; 384: 389 4 Yu JH et al.: GLP-1 receptor agonists in diabetic kidney disease: current evidence and future directions. Kidney Res Clin Pract 2022; 41: 136 5 Bakris GL et al.: Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020; 383: 2219-29 6 Torres VE et al.: Tolvaptan in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease. N Engl J Med 2012; 367: 2407-18 7 Karolin A et al.: Calcineurin inhibitor toxicity in solid organ transplantation. Pharmacol 2021; 106: 347-55 8 Florman S et al.: Outcomes at 7 years post-transplant in black vs nonblack kidney transplant recipients administered belatacept or cyclosporine in BENEFIT and BENEFIT-EXT. Clin Transplant 2018; 32: e13225 9 Kuhn C et al.: Outcome of kidney transplantation from very senior donors in Switzerland – a national cohort study. Transpl Int 2021; 34: 689-99 10 Schwab S et al.: Clinical prediction model for prognosis in kidney transplant recipients (KIDMO): study protocol. Diagn Progn Res 2023; 7: 6 11 Hosgood SA et al.: Normothermic machine perfusion versus static cold storage in donation after circulatory death kidney transplantation: a randomized controlled trial. Nat Med 2023; doi: 10.1038/s41591-023-02376-7 12 Thiel GT et al.: Investigating kidney donation as a risk factor for hypertension and microalbuminuria: findings from the Swiss prospective follow-up of living kidney donors. BMJ Open 2016; 6: e010869 13 Negri A, Wilson L: Future systems of xenotransplantation: melding historical and bioethical methodology. Cell Transplant 2023; 32: 9636897231170510 14 Montgomery RA et al.: Results of two cases of pig-to-human kidney xenotransplantation. N Engl J Med 2022; 386: 1889-98

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen

Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...

Therapie der ANCA-assoziierten Vaskulitis: Gibt es steroidfreie Alternativen?

Noch in den 1950er-Jahren verstarben rund 90% der Patient:innen, die an einer mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierten Vaskulitis litten, im ersten Jahr ...

Die neue ADPKD-Guideline von KDIGO

Im Januar 2025 veröffentlichte KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) erstmals eine dezidierte Leitlinie zu Diagnostik und Therapie der autosomal-dominanten polyzystischen ...