Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

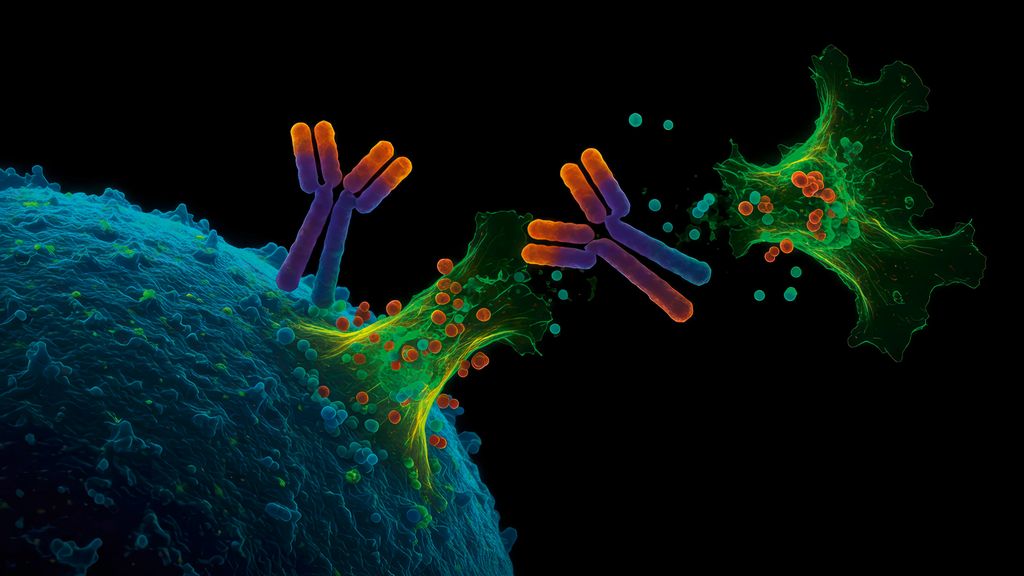

In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische Antikörper an, die gegen Bakterientoxine oder Polysaccharide bzw. Proteine auf der Oberfläche der Bakterien gerichtet sein können. Einige wenige solche Antikörper befinden sich bereits im klinischen Einsatz, andere noch in Studien.

Therapeutische Antikörper (Ak) spielen in der Medizin seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Rolle und werden seit mehr als 120 Jahren gegen Infektionskrankheiten eingesetzt. Bereits in den 1890er-Jahren wurde Serum von immunisierten Tieren zur Behandlung von Infektionen wie Tetanus und Diphtherie verwendet, erläuterte Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Heimo Lagler, MPH, von der Klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin der Wiener Universitätsklinik für Innere Medizin I beim ÖIK in Saalfelden. Allerdings wurden diese Methoden mit der Entdeckung von Penicillin und der Einführung von Antibiotika ab den 1930er/40er-Jahren weitgehend aufgegeben.

Mit der Entwicklung hochwirksamer monoklonaler Antikörper erhält die Antikörpertherapie jedoch neuen Auftrieb. Neue Ak-Therapien befinden sich in präklinischen bzw. klinischen Studien mit verschiedenen Angriffspunkten und könnten eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Antibiotika werden. Dies umso mehr, als multiresistente Erreger neue Herausforderungen darstellen, für die Antikörper eine Therapieoption werden könnten. Nachdem Versuche, Antikörper in der Therapie der Sepsis einzusetzen, in den 1990er-Jahren gescheitert waren, wurde mit Palivizumab 1998 der erste monoklonale Antikörper für die Behandlung der RSV-Infektion zugelassen. Parallel dazu kam es zur Zulassung zahlreicher monoklonaler Antikörper für nichtinfektiöse Indikationen.1,2

Hohe Spezifität und gutes Sicherheitsprofil

Theoretisch besteht das Potenzial, Antikörper gegen Parasiten (Plasmodium falciparum), Viren (RSV, SARS-CoV-2, MERS, Influenzavirus, Ebolavirus, HIV) sowie gegen Bakterien und ihre Toxine einzusetzen. Therapeutische Antikörper gegen bakterielle Exotoxine sind bereits im klinischen Alltag angekommen. Gesucht wird jedoch auch nach Protein- bzw. Polysaccharid-Target-Molekülen auf der Oberfläche von Bakterien, die sich als Ziel für Antikörper-vermittelte Therapien gegen bakterielle Infektionen eignen.3

Antikörpertherapien haben im Vergleich zu Antibiotika zumindest theoretisch eine Reihe von Vorteilen. Lagler nannte hohe Spezifität und ein gutes Sicherheitsprofil. So wird durch therapeutische Ak das Mikrobiom des Darms nicht beeinflusst. Es besteht auch die Möglichkeit der Kombination mit Antibiotika, wodurch deren Dosis reduziert und ein selektiver Druck auf den Erreger ausgeübt werden kann. Lagler: „Das ist das, was wir in der Infektiologie wollen: eine rationale und möglichst gezielte Therapie.“

Effektivität und Sicherheit von Ak-Therapien wurden durch Gentechnik deutlich verbessert. So können vollständig humane Antikörper hergestellt werden, mit denen die Gefahr unerwünschter Immunreaktionen deutlich reduziert werden konnte. Lange Halbwertszeiten über mehrere Wochen bis Monate bringen zumindest theoretisch Vorteile bei der Dosierung, Compliance und Adhärenz. Weiters können Antikörper bei immungeschwächten Patient:innen eingesetzt werden, für die eine Impfung ungeeignet ist. Die Entwicklung von Arzneimittelresistenzen ist unwahrscheinlich, da Antikörper auf spezifische Virulenzfaktoren und nicht auf überlebenswichtige Proteine abzielen.1,3

Aktuelle Entwicklungen in der Antikörpertherapie

Die heute zumeist eingesetzten monoklonalen Antikörper (mAb) kommen von einem einzigen B-Zell-Klon und sind gegen ein einziges Epitop in einem Antigen gerichtet. Darüber hinaus besteht mittlerweile die Möglichkeit, die Eigenschaften von Antikörpern und Antibiotika in Antikörper-Antibiotika-Konjugaten (AAC) zu kombinieren, um so gezielt Bakterien zu bekämpfen. Arzneimittel oder Toxine werden dazu kovalent an den mAb gebunden, bindet der Antikörper an sein Ziel, so wirkt das Medikament an der Bindungsstelle. Diese Technologie gilt als besonders vielversprechend für die Abtötung von malignen Zellen oder Mikroben. Aktuell bestehen jedoch noch Probleme im Zusammenhang mit der Stabilität des Medikaments und Off-Target-Effekten.

Ein weiteres innovatives monoklonales Antikörperformat sind die bispezifischen mAb, die zwei unterschiedliche mAb kombinieren und damit gleichzeitig gegen zwei verschiedene Antigene wirksam sind. Die Herstellung ist allerdings schwierig. Potenzielle Angriffspunkte sind bakterielle Toxine, Polysaccharide und Oberflächenproteine.4

Praktisch relevant sind derzeit Antikörper gegen bakterielle Toxine, die durch Neutralisierung von Toxinen die Virulenz des Erregers hemmen und die Schädigung des Wirts begrenzen sollen. Aktuell sind fünf Ak-Therapien gegen bakterielle Exotoxine im Einsatz, nämlich:1

-

Clostridium difficile: Bezlotoxumab (dient vor allem der Rezidivprophylaxe)

-

Clostridium tetani (Tetanus): humanes Tetanus-Immunglobulin (hTIG)

-

Clostridium botulinum (Botulismus): Botulismus-Antitoxin Serotyp A–G (heptavalent)

-

Corynebacterium diphtheriae (Diphtherie): Diphtherie-Antitoxin

-

Bacillus anthracis (Anthrax): Raxibacumab und Obiltoxaximab (relevant für den Fall von Bioterror)

Lagler wies allerdings darauf hin, dass diese Antikörper oft schwer verfügbar sind, da sie selten benötigt werden. Tritt dieser Fall jedoch ein, so handelt es sich in der Regel um einen Notfall, der nicht viel Zeit für die Beschaffung lässt. Aktuelle Informationen, welcher Antikörper wo vorrätig ist, liefert eine Website der Apothekerkammer: https://notfallarznei.aahp.at/

In den vergangenen Jahren wurden mit unterschiedlichem Erfolg Versuche unternommen, mAb auch gegen Toxine von Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium spp. und Escherichia coli zu entwickeln. Lagler: „Es wäre wünschenswert, auch für diese deutlich häufigeren Infektionen Antikörper zur Verfügung zu haben.“

Bereits praktisch relevant: Ak bei Diphtherie und Clostridium difficile

Unter den genannten Infektionen kann man der Diphtherie mittlerweile wieder im klinischen Alltag begegnen. Sie wird von Corynebacterium diphtheriae, fakultativ anaeroben, unbeweglichen, nichtsporulierenden, unbekapselten, Katalase-positiven, häufig keulenförmigen, grampositiven Stäbchen, verursacht. Die Erkrankung zeigt die Hauptverlaufsformen respiratorische Diphtherie und Hautdiphtherie.

Typisch ist ein Beginn meist mit Halsschmerzen, Temperaturen bis zu 39°C und Schluckbeschwerden. Später treten Heiserkeit, Stridor, Gaumensegellähmungen und Schwellungen der vorderen Halslymphknoten auf. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen zeigt sich eine Tonsillitis/Pharyngitis mit grau-weißen oder bräunlichen Pseudomembranen, möglicherweise mit Ausdehnung auf Gaumen, Uvula und Kehlkopf. Die Beläge sind meist blutig tingiert und haften fest (häufig Blutungen!). Es besteht ein charakteristischer süßlicher Foetor ex ore. Bereits bei klinischer Verdachtsdiagnose einer respiratorischen Diphtherie sollten sofort eine spezifische Ak-Therapie mit Antitoxin und parallel eine unterstützende Antibiotikagabe eingeleitet werden! Diese darf nur unter stationären Bedingungen erfolgen, da nach wie vor Immunglobuline vom Pferd als Antitoxin eingesetzt werden und daher anaphylaktische Reaktionen möglich sind. Das Antitoxin ist derzeit in der Klinik Favoriten in Wien und der Universitätsklinik Innsbruck verfügbar. Die parallel begonnene antibiotische Therapie dient lediglich der Eradikation der Erreger und ist kein Ersatz für eine Antitoxingabe.

Eine weitere relevante Indikation für eine Ak-Therapie sind Infektionen mit Clostridium difficile (CDI). Mit Bezlotoxumab steht seit relativ kurzer Zeit ein humaner monoklonaler Antikörper gegen das Toxin B der Bakterien (TcdB) zur Verfügung. Die Studiendaten von MODIFY I und II zeigen, dass das Toxin an der Darmwand neutralisiert wird und Schäden reduziert werden. Bezlotoxumab senkt die Rezidivrate bei CDI im Vergleich zu Placebo signifikant, ersetzt jedoch nicht die Antibiotikatherapie, da die Antikörper primär Rezidive verhindern. Indikation besteht insbesondere bei Patient:innen mit einem oder mehreren Risikofaktoren wie Alter über 65 Jahre, einer Vorgeschichte von CDI, Immunsuppression oder schwerer CDI. Auch bei onkologischen Patient:innen zeigte Bezlotoxumab vergleichbare Wirksamkeit.5

Antibakterielle Antikörper in Studien

In Studien der Phasen I bis III untersucht werden aktuell Antikörper gegen bakterielle Polysaccharide, wobei sich Lipopolysaccharid (LPS) und Kapselpolysaccharid (CPS) als Ziele anbieten, da sie über eine Hemmung der Virulenz eine antibakterielle Wirkung vermitteln könnten. CPS ist auch das wirksamste Ziel bei Impfstoffen. Lagler: „Antikörper, die CPS binden, verbessern die Opsonisierung zur besseren Phagozytose von normalerweise ‚schlüpfrigen‘ Bakterien.“ Bakterienpopulationen können in der Folge das Antigen nicht mehr nutzen, wie dies bei S.-pneumoniae-Stämmen als Reaktion auf eine Impfung beobachtet wurde. „Wir würden uns solche Antikörper gegen Pneumokokken oder Staphylokokken wünschen“, so Lagler.

Auch Oberflächenproteine kommen als Ziel für Antikörper infrage. Hier bieten sich die „outer membrane proteins“ (OMP), die zentrale Bedeutung für Bakterien haben, als Ziel an. Solche Antikörper gegen Pseudomonas aeruginosa oder Staphylococcus aureus wären von hohem Interesse – insbesondere für chronisch besiedelte Patient:innen beispielsweise mit zystischer Fibrose, bei denen es zur schleichenden Resistenzbildung gegen Antibiotika kommt. Die Zukunft könnten auch Antikörpermischungen gegen unterschiedliche Strukturen und Toxine sein.1

Quelle:

„Therapie mit Antikörpern“, Vortrag von Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr.Heimo Lagler, MPH, Wien, im Rahmen des ÖIK am 19.März 2025 in Saalfelden

Literatur:

1 Motley MP et al.: Curr Opin Infect Dis 2019; 32: 210-6 2 Casadevall A et al.: Nat Rev Microbiol 2004; 2: 695-703 3 Chen HC et al.: Life 2024; 14(2): 246 4 Mariathasan S, Tan M: Trends Mol Med 2017; 23(2): 135-49 5 Wilcox G et al.: NEJM 2017; 376: 305-17

Das könnte Sie auch interessieren:

Lipidtherapie bei Menschen mit HIV

Patienten mit Human-Immunodeficiency-Virus(HIV)-Infektion haben ein erhöhtes Risiko für Atherosklerose-bedingte kardiovaskuläre Krankheiten. Zusätzlich können die antiretrovirale ...

mRNA-Technologie: neue Impfstoffe mit Vor- und Nachteilen

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hatten die ersten mRNA-Impfstoffe Premiere. Die erzielten Erfolge haben dazu beigetragen, dass derzeit mRNA-Vakzine für eine Vielzahl von Indikationen ...

Infektionen in der Schwangerschaft: Zikavirus, Parvovirus, CMV & Co

Das Thema viraler Schwangerschaftsinfektionen präsentiert sich wie ein Eisberg, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Lukas Weseslindtner, Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität ...