Update: perkutane Interventionen bei Klappenerkrankungen

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Neunteufl

Klinische Abteilung für Innere Medizin 1

Universitätsklinikum Krems

Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

E-Mail: thomas.neunteufl@krems.lknoe.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) ist mittlerweile eine Standardprozedur, die in immer größeren Patientenpopulationen Anwendung findet. Doch auch die Mitral- und die Trikuspitalklappe werden zum Ziel perkutaner Interventionen. Studienergebnisse machen Hoffnung auf relevante klinische Verbesserungen • ein Überblick der aktuellen Entwicklungen.

Keypoints

-

Die TAVI erweist sich zunehmend auch in Kollektiven mit niedrigem Operationsrisiko als überlegene Alternative zum chirurgischen Klappenersatz.

-

Sowohl Clopidogrel als auch Antikoagulation nach TAVI erhöhen das Blutungsrisiko und bringen keinen klinischen Vorteil.

-

Interventionen an der Mitralklappe, bis hin zum perkutanen Klappenersatz, finden zunehmend den Weg in die Klinik.

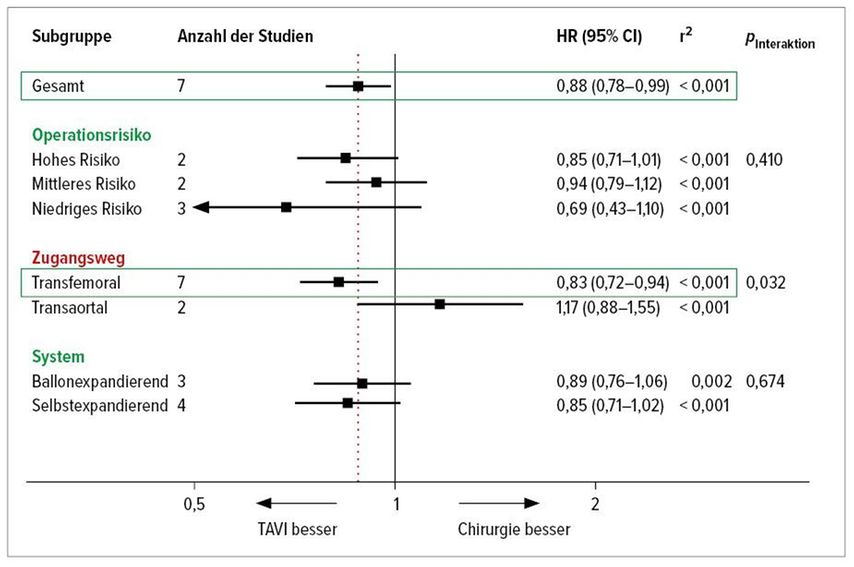

Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) findet zunehmend auch Anwendung in Patientenpopulationen mit niedrigerem Operationsrisiko. In den vergangenen Jahren wurden Studien sowohl zur Implantation selbstexpandierender als auch ballonexpandierter Klappen in Niedrigrisikokollektiven präsentiert. Darunter war auch eine Metaanalyse, die sieben randomisierte Studien zu diesem Thema zusammenfasste und die zeigte, dass die TAVI mit einer signifikant niedrigeren Mortalität assoziiert war. In den Subgruppenanalysen fiel besonders ein Vorteil für den transfemoralen Zugang im Vergleich zum transthorakalen auf. Auch hinsichtlich des Schlaganfallrisikos zeigten sich Vorteile für die TAVI. Selbst das Risiko schwerer Schlaganfälle war zumindest dem Trend nach in der TAVI-Gruppe geringer.1

Gute Langzeitdaten bei moderatem Risiko

Das längste Follow-up in randomisierten Studien lag bei zwei Jahren. Daten über fünf Jahre gibt es mittlerweile für die SAPIEN 3 Klappe in der Gruppe der Patienten mit mittlerem Risiko. Primärer Endpunkt der Studie war ein Komposit aus Tod und Schlaganfall mit bleibender Behinderung. Hinsichtlich dieses Endpunkts war die TAVI der chirurgischen Klappe zumindest ebenbürtig. Auch moderate oder schwere paravalvuläre Insuffizienz trat bei den TAVI-Patienten dieser Kohorte selten auf.2, 3 Dennoch erwies sich die neuere SAPIEN3 Ultra mit ihrem zur besseren Abdichtung höheren und verstärkten Skirt in dieser Hinsicht als noch bessere Option. Sie reduzierte die moderate bis schwere paravalvuläre Insuffizienz im Vergleich zur SAPIEN3 um rund die Häfte, wobei die Fallzahlen so niedrig waren, dass eine Signifikanz verfehlt wurde. Hinsichtlich harter Endpunkte wie Tod oder Schlaganfall wurde keine weitere Verbesserung über die SAPIEN 3 hinaus gehend beobachtet.4 Die Technik der ballonexpandierten TAVI dürfte also mittlerweile so ausgereift sein, dass weitere relevante Verbesserungen nur noch schwer möglich sind.

Daher werden Hoffnungen in die selbstexpandierenden Klappen als Alternative gesetzt. Im Rahmen der SCOPE-II-Studie wurde die ACURATE neo Klappe, die sich selbständig in Position bringt, mit der Core Valve Evolut Klappe verglichen. Dabei zeigte sich, dass mit der ACURATE neo Vor- und Nachdilatationen signifikant häufiger durchgeführt werden müssen. Das hat jedoch keinen Einfluss auf Komplikationen, die mit den beiden verglichenen Klappen etwa gleich häufig auftraten. Hinsichtlich Malapposition war die ACURATE neo sogar tendenziell überlegen. Allerdings konnte mit der ACURATE neo Klappe der primäre Endpunkt von SCOPE, nämlich Nicht-Unterlegenheit hinsichtlich Schlaganfall und Tod, nach einem Jahr nicht erreicht werden. Dies lag an einer signifikant erhöhten kardiovaskulären Mortalität von 8% im Vergleich zu 4% mit der Core Valve, womit die potentiellen Vorteile der ACURATE neo, wie zum Beispiel ein geringerer Bedarf an Schrittmacher-Implantationen, in den Hintergrund treten.5

Ebenfalls aktuelle Daten gibt es zur Wirksamkeit von Devices zum Schutz vor zerebralen Embolien im Rahmen der TAVI. Sie wurden auf Basis des TVT-Registers erhoben, in das bereits mehr als 12000 Patienten mit solchen Devices eingeschlossen sind. Die Auswertung mit mehr als 100000 Kontrollen zeigte jedoch keinen signifikanten Benefit durch die Devices. Dieses Ergebnis war über alle Subgruppen, also auch bei Hochrisikopatienten, konstant.6 Vorteile ließen sich erst in einer gematchten Analyse zeigen, die nun herangezogen wird, um die aktuell laufenden großen, randomisierten Studien zu rechtfertigen.

In der Therapie nach TAVI empfehlen die Leitlinien für drei Monate nach der Implantation Clopidogrel plus Aspirin. Allerdings ist dieses Regime in Diskussion. Eine aktuelle Studie zeigt nun unter dieser Kombination im Vergleich zu Aspirin alleine ein signifikant erhöhtes Blutungsrisiko ohne Vorteile im Hinblick auf kardiovaskuläre oder zerebrovaskuläre Endpunkte.7 Ein ähnliches Bild zeigt sich für die Kombination von Clopidogrel mit oraler Antikoagulation im Vergleich zu oraler Antikoagulation ohne Clopidogrel. Auch in diesem Fall stand einem signifikant erhöhten Blutungsrisiko kein signifikanter Vorteil im Hinblick auf ischämische Endpunkte gegenüber.8 Daraus lässt sich schließen, dass Clopidogrel nach TAVI allenfalls dann vorteilhaft sein kann, wenn besondere Umstände, wie zum Beispiel eine Stent-Implantation gemeinsam mit der TAVI, dafür sprechen.

Aus Österreich, konkret aus dem Wiener AKH, kommt eine Publikation zur Kombination von TAVI und Reparatur der Sehnenfäden mittels Neochord, die zeigte, dass diese beiden Interventionen gleichzeitig sicher durchgeführt werden können.9

Abb. 1: Metaanalyse: TAVI ist bei Patienten mit niedrigem Risiko im Vergleich zum chirurgischen Klappenersatz überlegen

Neues vom MitraClip und mögliche Alternativen

Neuland wird mit der perkutanen Reparatur der Mitralklappe betreten. Mehrere Devices für Eingriffe an dieser komplexen Klappe haben mittlerweile CE-Zertifizierung. Die meiste Erfahrung besteht mit „Edge to Edge Repair“ mit dem MitraClip, zu der allerdings inkonsistente Evidenz aus randomisierten klinischen Studien besteht.10,11 Analysen der COAPT-Studie fanden unter Patienten mit Herzinsuffizienz und sekundärer mitraler Regurgitation Super-Responder mit besonders gutem Ansprechen auf die Intervention. Prädiktoren für einen langfristigen Erfolg waren unter anderem niedriges Serum-Kreatinin, Verwendung des MitraClips, Abnahme der Regurgitation und reduzierter systolischer Druck im rechten Ventrikel, 30 Tage nach der Intervention.12 In der CLASP-Studie wurde ein neues, dem MitraClip durchaus ähnliches System evaluiert. Damit konnte bislang zumindest über ein Jahr eine ausgeprägte Reduktion der mitralen Insuffizienz erreicht werden, Weiters wurde die Lebensqualität sowohl über 30 Tage als auch über ein Jahr signifikant verbessert.13 Folglich steht nun der direkte Vergleich mit dem MitraClip sowohl in der Indikation degenerative Mitralklappen-Insuffizienz als auch bei funktioneller Mitralklappen-Insuffizienz an.

Die Technik des „Anular Cinging“ erlaubt eine perkutane Anuloplastie mittels des Carillion Devices und wurde im vergangenen Jahr in einer Sham kontrollierten Studie, dem REDUCE FMR Trial, untersucht. Der primäre Endpunkt war die Veränderung im Regurgitationsvolumen. Dabei konnte die signifikante Überlegenheit der Intervention im Vergleich zum Sham-Eingriff gezeigt werden. In der Behandlungsgruppe kam es zu einer Abnahme des Regurgitationsvolumens um 22%, in der Sham-Gruppe zu einer Zunahme um 8%.14 Auch hinsichtlich des sekundären Endpunkts, Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz, erwies sich die Intervention als überlegen.

Mittlerweile gibt es auch Daten zum perkutanen Ersatz der Mitralklappe. Ein selbstexpandierendes System namens Tendyne wurde mehr als 100 Patienten implantiert. Die 2019 publizierte Machbarkeitsstudie zeigt einen sehr guten technischen Erfolg von 96 Prozent sowie gute Kontrolle der Mitralklappeninsuffizienz über ein Jahr.15 Nun stehen größere Studien mit längerem Follow-up an.

Daten zur perkutanen Reperatur der Trikuspidalklappe kommen aus der TRILUMINATE-Studie, in der ein auf einem Clip basierendes Device untersucht wurde. Die Daten aus der finalen Publiktation weisen in Richtung einer anhaltenden Verbesserung mit reduzierter Klappen-Insuffizienz und Verbesserungen der NYHA-Klasse sowie der Leistungsfähigkeit und der Lebensqualität.16 Diese vielversprechende Behandlungsoption trägt mittlerweile auch das CE-Zeichen.

Dass eine TAVI besser füher als später durchgeführt werden sollte, zeigen publizierte schweizer Erfahrungen aus dem Corona-Lockdown. In den Monaten März und April 2020 wurden dort TAVI-Prozeduren bei fitteren Patienten verschoben. Mit dem Ergebnis, dass die kränkeren und daher vorgereihten Patienten ungeachtet ihrer schlechteren Ausgangsvoraussetzungen zumindest mittelfristig das bessere Outcome hatten.17

Literatur:

1 Siontis GCM et al.: Eur Heart J 2019; 40(38): 3143-53 2 Thourani VH et al.: TCT 2019, presented June 28 3 Kodali SK: TVTI 2020 presented June 21 4 Nazif T et al.: XXXX 2020 presented XXXX XX 5 Tamburino C et al.: Circulation 2020; 142(25): 2431-42 6 Cohen DJ: XXXX 2020 presented XXXX XX 7 Brouwer K et al.: N Engl J Med 2020; 383(15): 1447-57 8 Nijenhuis VJ et al.: N Engl J Med 2020; 382(18): 1696-707 9 Stelzmueller ME et al.: Innovations (Phila) 2019; 14(6): 564-8 10 Stone GW et al.: N Engl J Med 2018; 379(24): 2307-18 11 Obadia JF et al.: N Engl J Med 2018; 379(24): 2297-306 12 Grayburn PA et al.: J Am Coll Cardiol 2020; 76(9): 1007-14 13 Lim DS et al.: JACC Cardiovasc Interv 2019; 12(14): 1369-78 14 Witte KK et al.: JACC Heart Fail 2019; 7(11): 945-55 15 Sorajja P et al.: J Am Coll Cardiol 2019; 73(11): 1250-60 16 Nickenig G et al.: Lancet 2019; 394(10213): 2002-11 17 Ryffel C et al.: JAMA Netw Open 2020; 3(9): e2020402

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...