TAVI bei Patienten mit niedrigem Operationsrisiko

Autoren:

Dr. med. Christoph Ryffel

Prof. Dr. med. Thomas Pilgrim

Stv. Chefarzt

Universitätsklinik für Kardiologie

Inselspital Bern

Freiburgstrasse 18, 3010 Bern

E-Mail: thomas.pilgrim@insel.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Ergebnisse von randomisierten Studien bei älteren Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose etablierten die kathetergestützte Aortenklappenimplantation auch bei Patienten mit niedrigem Operationsrisiko als sichere und effektive Alternative zum konven-tionellen operativen Aortenklappenersatz. Die Wahl der geeigneten Behandlungsstrategie ist im individuellen Fall allerdings vielschichtig und erfordert neben der differenzierten Berücksichtigung von Begleiterkrankungen den aktiven Miteinbezug der Patientin/des Patienten.

Keypoints

-

TAVI ist eine sichere und effektive Alternative zum konventionellen Aortenklappenersatz für Niedrigrisikopatienten mit isolierter trikuspider Aortenklappenstenose ohne begleitende komplexe koronare Herzkrankheit und mit adäquatem transfemoralem Zugangsweg.

-

Niedrigrisikopatienten mit einer bikuspiden Aortenklappe, begleitenden behandlungsbedürftigen Klappenvitien, einer komplexen koronaren Herzkrankheit und/oder einem inadäquaten transfemoralen Zugangsweg sollten bevorzugt konventionell chirurgisch behandelt werden.

-

Die Auswahl der Behandlungsmodalität für Niedrigrisikopatienten (TAVI vs. SAVR) erfordert eine sorgfältige und individuelle Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von Komorbiditäten, anatomischen Voraussetzungen, Werten, Präferenzen und Perspektiven der Patienten.

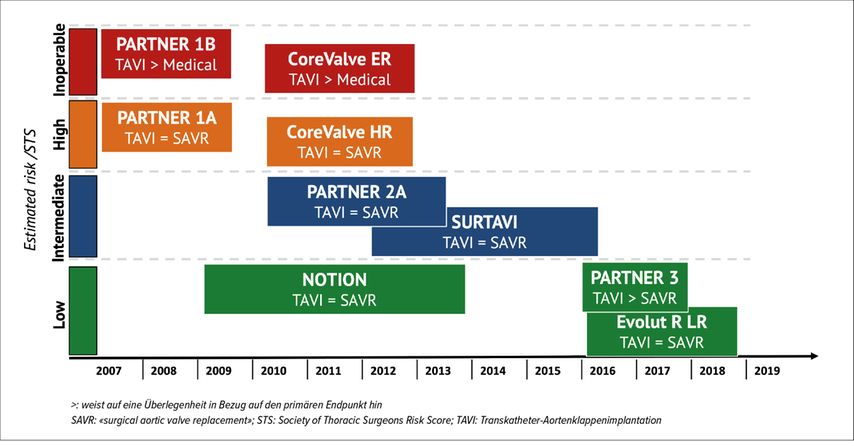

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts haben mehrere randomisierte Studien die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) zur Behandlung der schweren Aortenklappenstenose bei älteren Patienten gegen die konservative Therapie oder den chirurgischen Aortenklappenersatz (SAVR, «surgical aortic valve replacement») in Bezug auf kombinierte klinische Endpunkte nach 1 bis 2 Jahren verglichen. Dabei wurde stufenweise das gesamte Risikospektrum von Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose abgebildet und eine solide Evidenzbasis für diese Behandlungsstrategie geschaffen (Abb. 1).1

Abb. 1: Risikospektrum (y-Achse) und Zeitfenster des Einschlusses in randomisierte Studien zur Evaluation von TAVI (x-Achse)

Zwei randomisierte Studien sollen an dieser Stelle hervorgehoben werden. In der PARTNER-3-Studie wurden 1000 Patienten im Alter von 73±6 Jahren mit schwerer Aortenklappenstenose und niedrigem operativem Risiko (mittlerer Society of Thoracic Surgeons [STS] Risk Score 1,9%) nach dem Zufallsprinzip TAVI mit einem ballonexpandierbaren System oder einem chirurgischen Aortenklappenersatz zugeführt. Der primäre Endpunkt, die Kombination von Gesamtmortalität, Schlaganfall und Rehospitalisation innerhalb eines Jahres, trat bei Patienten, die mit TAVI behandelt wurden, weniger häufig auf als bei Patienten nach chirurgischem Aortenklappenersatz (8,5% vs. 15,1%, p<0,001).2

In der EVOLUT-Low-Risk-Studie wurden 1468 Niedrigrisikopatienten im mittleren Alter von 74 Jahren zufällig einer Behandlung mit TAVI mit einem selbstexpandierenden System oder einem chirurgischen Aortenklappenersatz zugeführt. TAVI erwies sich dabei in Bezug auf einen kombinierten primären Endpunkt aus Mortalität und invalidisierendem Schlaganfall innerhalb von 2 Jahren als dem chirurgischen Aortenklappenersatz gleichwertig (5,3% vs. 6,7%, bayesianische Wahrscheinlichkeit für Non-Inferiorität >0,999).3 Rehospitalisationen waren im Gegensatz zur PARTNER-3-Studie nicht im primären Endpunkt abgebildet, waren aber auch in dieser Studie weniger häufig bei Patienten mit TAVI.

Diese überzeugende klinische Evidenz spiegelt sich in den aktuellen Leitlinien der Europäischen (European Society of Cardiology [ESC]/European Association for Cardio-Thoracic Surgery [EACTS]) und US-amerikanischen Fachgesellschaften (American College of Cardiology [ACC]/American Heart Association [AHA]) wider. Gemäss ESC/EACTS-Guidelines 2021 wird bei Patienten mit einer schweren Aortenklappenstenose ab einem Alter von 75 Jahren unabhängig vom operativen Risiko eine Behandlung mit TAVI empfohlen (Klasse I, Evidenzgrad A). Bei Patienten <75 Jahren besteht eine Klasse-IA-Empfehlung für TAVI bei erhöhtem operativem Risiko (STS-Score >4%).1 In den Richtlinien der ACC/AHA wird TAVI bei Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose ab einem Alter von 65 Jahren mit einer Klasse-I-Indikation (Evidenzgrad A) empfohlen.4

Differenzierte Indikationsstellung

Eine differenzierte Wahl der optimalen Behandlungsmodalität im individuellen Fall erfordert allerdings eine vertiefte Auseinandersetzung mit der vorhandenen klinischen Evidenz. Sowohl in der PARTNER-3-Studie wie auch in der EVOLUT-Low-Risk-Studie wurden die Studienteilnehmer mit klar definierten Ein- und Ausschlusskriterien sorgfältig ausgewählt, sodass die generierten Daten zwar für die Mehrheit der Patienten mit einer schweren Aortenklappenstenose, nicht aber für alle Patienten Anwendung finden. Wir möchten in der Folge vier Gruppen von Patienten hervorheben, für welche die aktuelle Evidenz für TAVI noch begrenzt ist und die nach wie vor primär für einen chirurgischen Aortenklappenersatz qualifizieren.

Bikuspide Anatomie

Eine bikuspide Aortenklappe ist mit einer geschätzten Prävalenz von 1% das häufigste angeborene Herzklappenvitium. Bedingt durch die erhöhte mechanische Beanspruchung kommt es bei betroffenen Individuen häufiger zu einer Degeneration mit behandlungsbedürftiger Aortenklappenstenose oder Aortenklappeninsuffizienz.5 Aufgrund der elliptischen Form des Aortenklappenanulus, der häufig asymmetrischen Verteilung der Kalzifikation und der zuweilen schwierigen Bestimmung der Klappendimension ist TAVI bei Patienten mit bikuspider Anatomie technisch anspruchsvoller. Im Vergleich zu Patienten mit trikuspid angelegter Aortenklappe besteht bei einer TAVI bei Patienten mit bikuspider Aortenklappenstenose ein erhöhtes Risiko für eine relevante paravalvuläre Aortenklappeninsuffizienz,6 für eine Anulusruptur, die Notwendigkeit einer Implantation einer zweiten Prothese sowie für die Konversion zum chirurgischen Aortenklappenersatz.6,7 Bikuspide Aortenklappen sind darüber hinaus oft mit einer Dilatation der Aorta ascendens assoziiert (20–84%).8 Insbesondere bei jungen Patienten mit niedrigem operativem Risiko ist deshalb oftmals ein kombinierter Aortenklappen- und Aorta-ascendens-Ersatz zu favorisieren.4

Kombinierte Herzklappenvitien

Bei bis zu einem von fünf Patienten mit einer schweren Aortenklappenstenose besteht ein weiteres behandlungsbedürftiges Klappenvitium. Dabei ist die Mitralklappeninsuffizienz das häufigste Begleitvitium, gefolgt von der Trikuspidalklappeninsuffizienz und der Mitralklappenstenose.9 Eine Kombination von mehreren Klappenvitien erschwert nicht nur die Beurteilung des Schweregrades der einzelnen Klappenvitien, sondern ist auch von prognostischer Relevanz. Transkatheter-Behandlungsstrategien für Mitralklappen- und Trikuspidalklappen-Vitien sind zum heutigen Zeitpunkt Hochrisikopatienten vorbehalten. Bei Niedrigrisikopatienten mit mehreren behandlungsbedürftigen Klappenvitien ist deshalb primär ein konventionell operatives Vorgehen mit kombiniertem Klappenersatz anzustreben.1

Kombination von Aortenklappenstenose mit koronarer Herzkrankheit

Bei Kombination einer Aortenklappenstenose mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK) sind die Beurteilung des Schweregrades (definiert durch die Ausdehnung des Ischämieareales) und der Komplexität (definiert durch den SYNTAX-Score) der KHK entscheidend in der Festlegung der Behandlungsstrategie. In der ACTIVATION-Studie wurden Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose und KHK zu TAVI mit perkutaner Koronarintervention und TAVI mit konservativer Behandlung der KHK randomisiert. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, zeigte aber keinen Benefit einer perkutanen Koronarintervention in Bezug auf Mortalität und Rehospitalisation nach einem Jahr bei insgesamt höherem Blutungsrisiko im Interventionsarm.10 Es ist allerdings zu erwähnen, dass das mittlere Alter der eingeschlossenen Patienten 84 Jahre betrug, mehr als 70% der Patienten wegen einer Eingefässerkrankung behandelt wurden und die Nachverfolgungszeit kurz war. Mehrere Studien zur Behandlungsstrategie von Patienten mit Aortenklappenstenose und koronarer Herzkrankheit sind aktuell in der Rekrutierungsphase (NOTION-3, NCT03058627; TCW, NCT03424941; FAITAVI, NCT03360591; FAVOR4-QVAS, NCT03977129). Es bleibt allerdings unbestritten, dass die aortokoronare Bypassoperation der perkutanen Koronarintervention bei Patienten mit einer komplexen KHK (SYNTAX-Score ≥33) im Langzeitverlauf überlegen ist.11 Patienten mit einer Aortenklappenstenose in Kombination mit einer komplexen KHK sollten aus diesem Grund bevorzugt konventionell chirurgisch behandelt werden.

Perkutane Koronarinterventionen nach TAVI können eine Herausforderung darstellen, da das Stentgerüst der Transkatheterprothese den Zugang zu den Koronarien erschweren kann. Dieser Umstand kann bei Patienten, die sich mit einem akuten Koronarsyndrom präsentieren, von prognostischer Relevanz sein. Beobachtungsstudien zeigen, dass bei Patienten mit einem ST-Streckenhebungsinfarkt die Misserfolgsrate einer primären perkutanen Koronarintervention im Vergleich zu Patienten ohne TAVI vierfach erhöht ist.12 Verschiedene Strategien zur Verbesserung des Koronarzuganges nach TAVI, wie die Implantation von Transkatheterklappen mit einem kleineren Stentgerüst oder die kommissurale Ausrichtung der Transkatheter-Bioprothese, werden prospektiv untersucht.

Ungeeigneter transfemoraler Zugang

TAVI wird in >95% der Fälle über einen transfemoralen Zugangsweg durchgeführt. Eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, exzessive Tortuosität oder zirkumferentielle Kalzifikation der iliofemoralen Gefässe können einen transfemoralen Zugang aber erschweren oder verunmöglichen. An alternativen Zugangswegen sind der transapikale Zugang durch die Herzspitze, Zugänge durch die A. subclavia, die A. carotis, die Aorta ascendens sowie der transcavale Zugang zu erwähnen. Daten aus Registerstudien und Subanalysen von randomisierten Studien weisen allerdings darauf hin, dass der Benefit von TAVI im Vergleich zum chirurgischen Aortenklappenersatz auf Patienten beschränkt ist, die für einen transfemoralen Zugang qualifizieren. In den 5-Jahres-Daten der randomisierten PARTNER-2A-Studie (Patienten mit intermediärem perioperativem Risiko) zeigten sich klare Unterschiede für den kombinierten Endpunkt von Gesamtmortalität und Schlaganfall als Funktion des Zugangswegs. Während sich die transfemorale TAVI als dem chirurgischen Aortenklappenersatz gleichwertig erwies, war die Inzidenz von Gesamtmortalität und Schlaganfall in der TAVI-Kohorte von Patienten, die über einen alternativen (transthorakalen) Zugangsweg behandelt wurden, deutlich höher als bei Patienten mit konventionellem chirurgischem Aortenklappenersatz (HR: 1,32; 95% CI: 1,02–1,71).13 Für Niedrigrisikopatienten mit inadäquatem transfemoralem Zugangsweg empfehlen die ESC/EACTS- und ACC/AHA-Leitlinien deshalb einen operativen Aortenklappenersatz.14

Langzeitergebnisse

TAVI ist aus einer Behandlungsoption für inoperable Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose zu einer Alternative zur Chirurgie bei ausgewählten Patienten mit geringem operativem Risiko herangereift. Das fortgeschrittene Alter und das erhöhte Risikospektrum der Patienten in den randomisierten Strategiestudien rechtfertigten den Fokus auf Kurzzeitresultate. Mit der Ausdehnung von TAVI auf jüngere Patienten mit niedrigerem perioperativem Risiko tritt der Stellenwert der Langzeitergebnisse allerdings in den Vordergrund. Dabei kommt es zu einer Verschiebung der Priorisierung verschiedener Endpunkte.

Durabilität

Die Nachbeobachtungszeit der randomisierten Studien mit Niedrigrisikopatienten ist mit 2 Jahren relativ kurz, sodass weitere Faktoren mit potenziellem Einfluss auf die Langzeitergebnisse zu beachten sind. Gerade bei jüngeren Patienten mit geringem operativem Risiko spielt die Haltbarkeit der Klappenprothese eine wesentliche Rolle. Bei biologischen Klappenprothesen kann es über diverse Degenerationsmechanismen zu einer vorzeitigen Beeinträchtigung der Klappenfunktion kommen. Während dies bei den TAVI-Prothesen der zweiten Generation noch deutlich häufiger auftrat als nach konventionellem chirurgischem Aortenklappenersatz, weisen Langzeitdaten bis 5 Jahre darauf hin, das TAVI-Prothesen der dritten Generation bezüglich Durabilität vergleichbar mit den konventionellen chirurgischen Klappenprothesen sind.14

Paravalvuläre Insuffizienz

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die paravalvuläre Aortenklappeninsuffizienz. Mittelgradige und schwere paravalvuläre Leaks (PVL) sind mit einer signifikant erhöhten Kurz- und Langzeitmortalität assoziiert.13 In dieser Hinsicht imponierten in der PARTNER-3-Studie praktisch identische Inzidenzen von mittelgradigen und schweren PVL nach TAVI resp. chirurgischem Aortenklappenersatz (0,6% vs. 0,5%). Allerdings fanden sich nach TAVI signifikant mehr leichtgradige PVL (29,4% vs. 2,1%).2 Zwar konnte bis heute kein signifikanter Einfluss von leichtgradigen PVL auf die Mortalität nachgewiesen werden, doch gerade bei Patienten mit niedrigem perioperativem Risiko und dementsprechend längerer Lebenserwartung kann auf lange Sicht ein relevanter Einfluss nicht ausgeschlossen werden.

Herzrhythmusstörungen

Auch postoperative resp. postinterventionelle Rhythmusstörungen haben möglicherweise einen Einfluss auf die Langzeitergebnisse nach Aortenklappenersatz. Eine höhergradige AV-Blockierung mit der konsekutiven Notwendigkeit einer Schrittmacherimplantation ist die häufigste klappenassoziierte Komplikation nach TAVI.15 Im Vergleich zu den konventionell-chirurgischen Klappenprothesen besteht bei selbst expandierbaren TAVI-Prothesen ein dreifach erhöhtes Risiko dafür, dass eine Schrittmacherimplantation nötig wird (17,4% vs. 6,1%). Die Datenlage bezüglich des Einflusses von Schrittmacherimplantationen auf die Gesamtmortalität ist widersprüchlich.16 Auch hier gilt es allerdings die längere Lebenserwartung von jüngeren Niedrigrisikopatienten zu bedenken. Aufgrund der längeren Expositionszeit besteht für jüngere Patienten möglicherweise ein höheres Risiko für gewisse Schrittmacherkomplikationen.17 Demgegenüber fällt die Inzidenz von neu aufgetretenem Vorhofflimmern nach TAVI signifikant geringer aus als nach chirurgischem Aortenklappenersatz (5,0% vs. 39,5%, p<0,001).2,3 Neu aufgetretenes Vorhofflimmern ist assoziiert mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfall sowie Tod (HR: 1,61; 95% CI: 1,35–1,98 nach 1 Jahr) und erfordert oftmals eine lebenslange therapeutische Antikoagulation.18

Lifetime-Management und TAV-in-TAV

Jüngere Patienten mit niedrigem perioperativem Risiko, die mit einer biologischen Aortenklappenprothese behandelt werden, sind aufgrund der beschränkten Haltbarkeit oftmals dem Risiko ausgesetzt, dass erneut ein Herzklappeneingriff notwendig wird. Dabei kann eine Transkatheter-Aortenklappe sowohl in eine degenerierte chirurgische Bioprothese (TAV-in-SAV) wie auch in eine degenerierte Transkatheter-Prothese (TAV-in-TAV) eingesetzt werden. TAV-in-TAV und TAV-in-SAV sind bezüglich prozeduraler Sicherheit und Mortalität vergleichbar.19 Allerdings erschwert eine TAV-in-TAV den Zugang zu den Herzkranzgefässen weiter. Die Lokalisation der Koronarien zum sogenannten Neo-Skirt, der Abstand zwischen dem Stentgerüst und der Aortenwand sowie die kommissurale Ausrichtung der ersten Bioprothese in Relation zur nativen Klappe sind dabei von Bedeutung.20

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Auswahl der Behandlungsmodalität für Niedrigrisikopatienten mit schwerer Aortenklappenstenose eine sorgfältige und individuelle Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von Komorbiditäten und anatomischen Voraussetzungen unter Miteinbezug des Patienten erfordert.

Literatur:

1 Vahanian A et al.: 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2021; ehab395 2 Mack MJ et al.: Transcatheter aortic-valve replacement with a balloon-expandable valve in low-risk patients. N Engl J Med 2019; 380: 1695-705 3 Pompa JJ et al.: Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding valve in low-risk patients. N Engl J Med 2019; 380: 1706-15 4 Otto CM et al.: 2020 ACC/AHA Guideline for the management of patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2021; 143: e35-e71 5 Michelena HI et al.: Bicuspid aortic valve: identifying knowledge gaps and rising to the challenge from the International Bicuspid Aortic Valve Consortium (BAVCon). Circulation 2014; 129: 2691-704 6 Halim SA et al.: Outcomes of transcatheter aortic valve replacement in patients with bicuspid aortic valve disease: a report from the Society of Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter Valve Therapy Registry. Circulation 2020; 141: 1071-9 7 Ueshima D et al.: Transcatheter aortic valve replacement for bicuspid aortic valve stenosis with first- and new-generation bioprostheses: A systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2019; 298: 76-82 8 Verma S, Siu SC: Aortic dilatation in patients with bicuspid aortic valve. N Engl J Med 2014; 370: 1920-9 9 Khan F et al.: Transcatheter aortic valve replacement in patients with multivalvular heart disease. JACC Cardiovasc Interv 2020; 13: 1503-14 10 Patterson T et al.: ACTIVATION (PercutAneous Coronary inTervention prIor to transcatheter aortic VAlve implantaTION): a randomized clinical trial . JACC Cardiovasc Interv 2021; 14: 1965-74 11 Thuijs DFM et al.: Percutaneous coronary intervention versus coronary artery bypass grafting in patients with three-vessel or left main coronary artery disease: 10-year follow-up of the multicentre randomised controlled SYNTAX trial. Lancet 2019; 394: 1325-34 12 Faroux L et al.: ST-segment elevation myocardial infarction following transcatheter aortic valve replacement. J Am Coll Cardiol 2021; 7: 2187-99 13 Makkar RR et al.: Five-year outcomes of transcatheter or surgical aortic-valve replacement. N Engl J Med 2020; 382: 799-809 14 Pibarot P et al.: Structural deterioration of transcatheter versus surgical aortic valve bioprostheses in the PARTNER-2 Trial. J Am Coll Cardiol 2020; 76: 1830-43 15 Siontis GCM et al.: Predictors of permanent pacemaker implantation in patients with severe aortic stenosis undergoing TAVR: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2014; 64: 129-40 16 Samour Y et al.: Incidence, predictors, and implications of permanent pacemaker requirement after transcatheter aortic valve replacement. JACC Cardiovasc Interv 2021; 14: 115-34 17 Ozcan KS et al.: Pacemaker implantation complication rates in elderly and young patients. Clin Interv Aging 2013; 8: 151-4 18 Siontis GCM et al.: New-onset arrhythmias following transcatheter aortic valve implantation: a systematic review and meta-analysis. Heart 2018; 104: 1208-15 19 Landes U et al.: Transcatheter replacement of transcatheter versus surgically implanted aortic valve bioprostheses. J Am Coll Cardiol 2021; 77: 1-14 20 De Backer O et al.: Coronary access after TAVR-in-TAVR as evaluated by multidetector computed tomography. JACC Cardiovasc Interv 2020; 13: 2528-38

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...