Sportkardiologie und Training bei Patienten mit kardiovaskulärer Erkrankung

Klinik für Kardiologie<br> Universitäres Herzzentrum der Universität Zürich Universitätsspital Zürich<br> Rämistrasse 100<br> 8091 Zürich<br> E-Mail: <a href="david.niederseer@usz.ch">david.niederseer@usz.ch</a>

Klinik für Kardiologie<br> Universitäres Herzzentrum der Universität Zürich Universitätsspital Zürich<br> Rämistrasse 100<br> 8091 Zürich<br>

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das Ziel der neuen Guidelines der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft (ESC) ist es, evidenzbasierte Sportempfehlungen für ein breites Spektrum von kardiovaskulären Erkrankungen vorzuschlagen. Dabei geht es nicht nur um Leistungssport, sondern vor allem auch um den Breitensport. Insbesondere werden Sportempfehlungen für die jeweiligen Erkrankungen ausgesprochen. Die Autoren sehen diese Empfehlungen nicht als eine rechtliche Grundlage, sondern vielmehr als eine Leitlinie im täglichen Alltag und regen auch zur Diskussion mit dem Patienten, im Sinne eines «shared decision making», an. Dabei ist das Ziel, die Autonomie des Patienten zu respektieren und den Patienten über die möglichen Komplikationen, aber auch den Nutzen von Sport zu informieren. Im Folgenden werden einige häufige und im klinischen Alltag relevante Erkrankungen herausgegriffen und besprochen. Den interessierten Leser verweisen wir auf die kompletten Guidelines der ESC.1

Keypoints

-

Sport ist ein wichtiger präventiver Faktor zur Verhinderung bzw. zur Stabilisierung vieler kardiovaskulärer Erkrankungen.

-

Die Empfehlung wird jeweils in Rahmen eines «Shared decision making»-Prozesses mit dem Patienten besprochen, um die Autonomie des Patienten zu fördern.

-

Es gibt wenige Herzerkrankungen, bei denen ein genereller Sportverzicht empfohlen werden muss; dabei spielt die Risikostratifizierung eine bedeutende Rolle.

Sportempfehlungen bei kardiovaskulären Risikofaktoren und koronarer Herzkrankheit sowie Koronaranomalien

Sport hat einen positiven Effekt auf viele kardiovaskuläre Risikofaktoren. Durch Sport kann eine Reduktion der kardiovaskulären und der Gesamtmortalität um 20–30% erreicht werden. Deshalb wird empfohlen, pro Woche mindestens 150min Ausdauersport von mittlerer Intensität verteilt auf 5 Tage oder 75min Ausdauersport von hoher Intensität verteilt auf 3 Tage zu betreiben. Eine Verdoppelung des Trainings auf 300min pro Woche über 5 Tage mit mittlerer Intensität bzw. auf 150min über 3 Tage mit hoher Intensität bringt noch einen zusätzlichen Benefit. Auch Patienten mit einer bekannten kardiovaskulären Erkrankung profitieren davon, jedoch ist das sportassoziierte Risiko bei Sport mit hoher Intensität je nach Gesamtsituation möglicherweise erhöht.

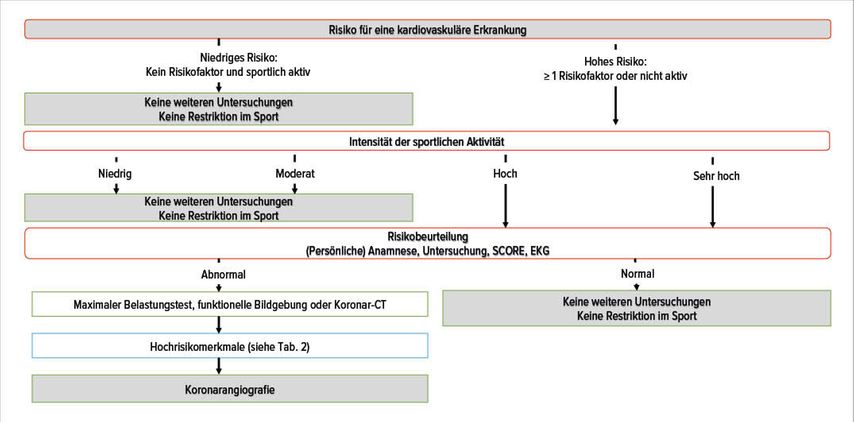

Der plötzliche Herztod ist die Hauptursache für Todesfälle während Sportaktivitäten. Deshalb sollten Sporttreibende über 35 Jahre diesbezüglich gescreent werden. In Abbildung 1 ist der von der ESC vorgeschlagene Screening-Algorithmus abgebildet. Zentral ist dabei auch die kardiovaskuläre Risikostratifizierung mithilfe des ESC-SCORE-Risk-Charts. Der Algorithmus kann auch bei über 65-Jährigen angewendet werden, jedoch sollte die Sportart individuell angepasst und mehr auf die Sturzprävention geachtet werden (Krafttraining). Patienten mit unkontrollierter Hypertonie (systolisch >160mmHg) sollten keinen Sport betreiben.

Abb. 1: Vorgeschlagener Algorithmus zur Beurteilung asymptomatischer Athleten über 35 Jahre (modifiziert nach Pelliccia et al.)1

Ein inaktiver bzw. sitzender Lebensstil ist ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, aber paradoxerweise erhöht körperliche Aktivität das akute Risiko für einen akuten Myokardinfarkt und plötzlichen Herztod. Insgesamt überwiegen die Vorteile jedoch stark gegenüber dem sportassoziierten Risiko, sogar bei Patienten mit chronischem Koronarsyndrom. Deshalb ist ein Screening von Sporttreibenden >35 Jahre sinnvoll.

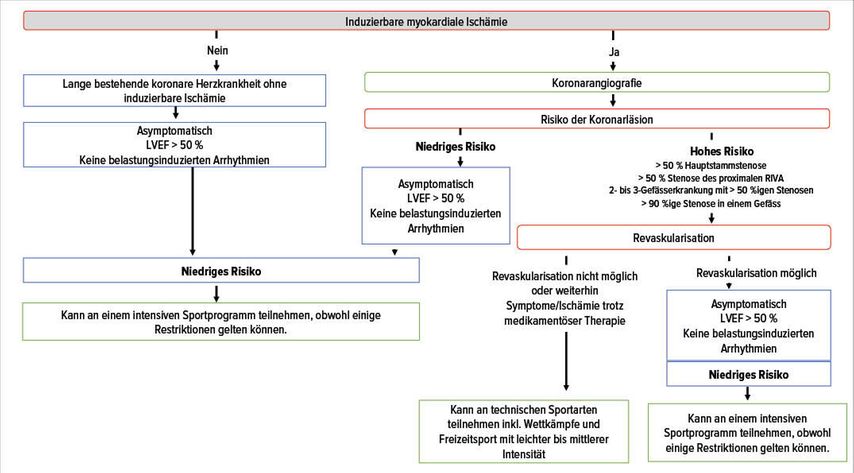

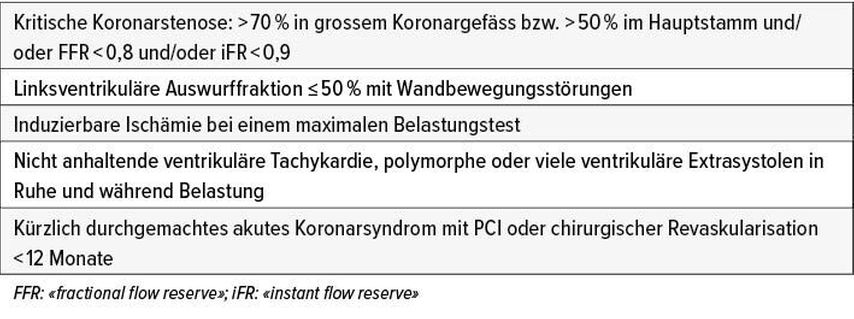

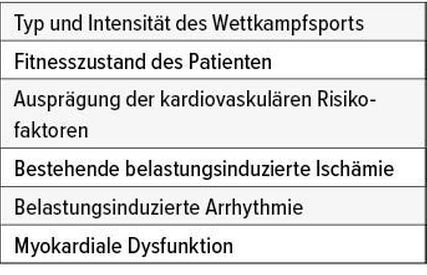

Das Screening in dieser Altersgruppe sollte die Kontrolle der kardiovaskulären Risikofaktoren sowie einen Stresstest beinhalten. Bei dieser Evaluation sollte bei erhöhtem Risiko eine funktionelle Stressbildgebung (Herz-MRI, SPECT, Stress-Echokardiografie) zum Ausschluss einer subklinischen koronaren Herzkrankheit erwogen werden. Asymptomatische Athleten mit nur leichtem bis moderatem kardiovaskulärem Risiko gemäss SCORE und niedrigem Risiko für sportinduzierte kardiale Ereignisse (Abb. 1) können an Wettkampfsport sowie Breitensport teilnehmen. Bei bekanntem chronischem Koronarsyndrom sollte nach dem Algorithmus von Abbildung 2 vorgegangen werden. So können asymptomatische Patienten mit einem normalen Stresstest oder funktioneller Bildgebung und normaler linksventrikulärer Auswurffraktion und keinen Hochrisikomerkmalen für belastungsinduzierte kardiale Ereignisse (Tab. 1 und 2) an jeglichem Sport inkl. Wettkampfsport teilnehmen.

Bei Patienten mit potenziell malignen Koronaranomalien sollte vor der Freigabe für Sport bzw. Wettkampfsport mit einer funktionellen Bildgebung eine Ischämie ausgeschlossen werden.

Sportempfehlungen bei chronischer Herzinsuffizienz

Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz profitieren im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und auch die Lebensqualität sehr von einem systematischen Sportprogramm, z.B. im Rahmen einer kardialen Rehabilitation. Diese sollte jedoch erst nach optimaler Einstellung der medikamentösen Therapie erfolgen und nach einem maximalen Stresstest idealerweise mittels Spiroergometrie, vorwiegend zur Beurteilung der hämodynamischen Reaktion und zum Ausschluss von belastungsassoziierten Arrhythmien. Asymptomatische Athleten mit einer Herzinsuffizienz, erhaltener Auswurffraktion (HFpEF, LVEF >50%) und leicht eingeschränkter Auswurffraktion (HFmrEF, LVEF >40–49%) können nach langsamer Steigerung des Trainings auch an Wettkämpfen teilnehmen (mit Ausnahme gewisser Sportarten mit sehr hoher Intensität bzw. Kraftsportarten).

Bei der HFpEF und HFrEF (LVEF <40%) ist die kardiale Rehabilitation ein Eckpfeiler der Behandlung. Dabei zeigt vorwiegend hochintensives Intervalltraining (z.B. 4x 4min mit 85–90% der max. Herzfrequenz) einen positiven Effekt auf die Myokardfunktion, die periphere Muskulatur, die Lebensqualität und herzinsuffizienzspezifische Symptome. Hochintensives Intervalltraining sollte jedoch nur bei stabilen Patienten und nur langsam (nach 4 Wochen) ins Programm aufgenommen werden. Ansonsten wird ein kontinuierliches Ausdauertraining, ergänzt mit Krafttraining, empfohlen.

Abb. 2: Klinische Evaluation und Sportempfehlungen bei Patienten mit chronischem Koronarsyndrom (modifiziert nach Pelliccia et al.)1

Sportempfehlung bei Herzklappenerkrankungen

Die meisten Patienten mit Herzklappenerkrankungen sind asymptomatisch bzw. nur leicht symptomatisch. Bei all diesen Patienten sollten zur Beurteilung der Sportempfehlung neben der Anamnese (Symptomatik, Belastbarkeit im Alltag) und der Untersuchung ein EKG und eine transthorakale Echokardiografie (Klappenmorphologie und -funktion mit Schweregrad der Pathologie, Ventrikelgrössen und -funktion) sowie ein Leistungstest (induzierbare Symptome, Arrhythmien, Myokardischämie und hämodynamische Reaktion) durchgeführt werden.

Asymptomatische Patienten mit leichter bis mittelschwerer Klappendysfunktion mit normaler Ventrikelfunktion, guter Leistungsfähigkeit und unauffälligem Leistungstest können an jeglichem Sport und auch Wettkämpfen teilnehmen. Vorsicht ist bei der schweren Aortenstenose geboten. Hier sollte nur mit leichter Intensität trainiert werden, und auch nur bei einer LVEF >50% und normalem Blutdruckverhalten in der Ergometrie.

Ab einer mittelschweren Mitralklappeninsuffizienz wird davon abgeraten, eine Sporttauglichkeit zu attestieren, wenn folgende Kriterien nicht erfüllt sind:

Tab. 1: Faktoren, die das Risiko für Komplikationen während intensiven Trainings oder Wettkämpfen bei Patienten mit chronischem Koronarsyndrom beeinflussen/erhöhen (modifiziert nach Pelliccia et al.)1

-

linksventrikulärer enddiastolischer Durchmesser (LVEDD) <60mm (oder <35,5mm/m2 Körperoberfläche bei Männern bzw. <40mm/m2 bei Frauen),

-

LVEF ≥60%,

-

systolischer Pulmonalarteriendruck (sPAP) in Ruhe <50mmHg, normaler Belastungstest (Ergometrie).

Für Patienten mit bikuspider Aortenklappe gelten dieselben Kriterien wie bei trikuspider Klappe, mit Ausnahme der zusätzlichen Aspekte der Aortopathie.

Sportempfehlungen bei Aortopathien

Regelmässige sportliche Aktivität hat auch bei den meisten Patienten mit Aortopathien einen positiven Effekt. Jedoch sind bei einigen (fortgeschrittenen) Erkrankungen Kraftsport und gewisse Ausdauersportarten aufgrund der hohen Dissektions- bzw. Rupturgefahr nicht mehr möglich. Bei diesen Patienten muss individuell nach der zugrunde liegenden Krankheit und den Risikofaktoren sowie dem aortalen Durchmesser entschieden werden.

Sportempfehlungen bei hypertropher Kardiomyopathie

Früher wurde allen Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie ein Verzicht für Wettkampfsport empfohlen. Nach den neusten Studien wird aktuell nun ein liberaleres Vorgehen empfohlen. Die Entscheidung sollte gemäss den aktuellen Symptomen, dem «ESC Risk Score», der LVOT-Obstruktion und dem Ergebnis des Stresstests (Spiroergometrie) gefällt werden. Anhand dieser Kriterien kann dann im Rahmen eines «Shared decision making»-Prozesses eine individuelle Lösung für jeden Patienten gefunden werden. Sicher nicht mehr zeitgemäss ist ein kategorisches Sportverbot für jeden Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie.

Tab. 2: Hochrisikomerkmale für belastungsinduzierte kardiale Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit (modifiziert nach Pelliccia et al.)1

Sportempfehlungen bei Peri-/Myokarditis

Athleten mit einer Myokarditis sollte während der aktiven Entzündung ein Sportverzicht empfohlen werden, unabhängig von Alter, Geschlecht oder linksventrikulärer Funktion. Das heisst, auf moderates bis hochintensives Training sollte für 3 bis 6 Monate verzichtet werden. Die Wiederaufnahme des Trainings sollte von einem Herz-MRI abhängig gemacht werden (Regredienz der aktiven Entzündung). Bei Patienten mit regredientem Ödem, aber persistierendem «late gadolinium enhancement» (LGE; Fibrose) sollte nach 3 bis 6 Monaten eine individuelle Beurteilung gemacht werden. Bei grosser Narbe (>20% LGE) und persistierender LV-Dysfunktion sollte auf moderaten bis hochintensiven Sport verzichtet werden. Gleich vorgegangen werden sollte auch bei einer isolierten Perikarditis, obwohl bei sehr milden Verläufen bereits nach 30 Tagen die sportliche Aktivität wieder aufgenommen werden kann.

Sportempfehlungen bei Arrhythmien, angeborenen Rhythmusstörungen und Patienten mit kardialen Devices

Regelmässiges, moderates Training ist ein Eckpfeiler zur Prävention von Vorhofflimmern. Jedoch haben Master-Athleten bei hochintensiven Ausdauersportarten ein erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern. Bei diesen wird deshalb bei Auftreten von Vorhofflimmern eine Pulmonalvenenisolation empfohlen bzw. sollte diese zumindest evaluiert werden. Eine medikamentöse Monotherapie mit Klasse-I-Antiarrhythmika (Flecainid, Propafenon) wird nicht empfohlen, zudem sollte bei einer «Pill in the pocket»-Strategie mit diesen Medikamenten während der doppelten Halbwertszeit kein intensiver Sport ausgeübt werden.

Patienten mit ventrikulären Extrasystolen (>1 VES im 12-Kanal-EKG) oder nicht anhaltenden Kammertachykardien wird empfohlen, eine strukturelle Herzerkrankung und/oder eine familiäre arrhythmogene Ursache zu suchen.

Bei Patienten mit angeborener Rhythmusstörung wie Long-QT-Syndrom oder Brugadasyndrom ist es schwer, eine pauschale Empfehlung auszusprechen. Es wird deshalb ein «Shared decision making»-Prozess gemeinsam mit Spezialisten der Elektrophysiologie und Kardiogenetik empfohlen. Zudem sollten Medikamente, die die QT-Zeit verlängern ( www.crediblemeds.org ) bzw. Brugadabeschwerden triggern können ( www.brugadadrugs.org ), vermieden werden. Bei Trägern von Schrittmachern bzw. implantierbaren Defibrillatoren (ICD) richtet sich die Sportempfehlung generell nach der zugrunde liegenden Krankheit. Zudem wird hervorgehoben, dass mit einem ICD das Sportverbot nicht umgangen werden kann. Nach Implantation sollte wegen der Gefahr einer Sondendislokation für 4 Wochen auf Sport verzichtet werden. Zudem sollte nach ICD-Implantation auf Sport mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Brustverletzung oder, speziell bei ICD, auf Sportarten, bei welchen man sich selbst und/oder andere Menschen bei einer Synkope gefährden würde, verzichtet werden.

Zusammenfassung

Sport im Alltag hat einen positiven Effekt auf viele kardiovaskuläre Risikofaktoren, weswegen mindestens 150min pro Woche verteilt auf 5 Tage mit leichter bis mittlerer Intensität trainiert werden sollte. Zudem sollte bei allen Sporttreibenden ab 35 Jahren eine Risikostratifizierung erfolgen, bevor neu mit Sport begonnen wird. Auch Patienten mit bekannter koronarer Herzkrankheit sollten nach sorgfältiger Prüfung möglicher Kontraindikationen wieder Sport betreiben, es ist sogar teilweise Wettkampfsport möglich. Bei chronischer Herzinsuffizienz (HFrEF und HEpEF) ist ein systematisches Sportprogramm ein Eckpfeiler der Therapie für stabile Patienten. Bei asymptomatischen Patienten mit leichten bis mittelschweren Klappenerkrankungen besteht meistens keine Sportrestriktion (inkl. Wettkampfsport). Bei einer Peri-/Myokarditis sollte eine Risikostratifizierung inkl. Herz-MRI erfolgen und darauf abgestützt die Dauer des Sportverzichts festgelegt werden. Moderater Sport ist ein Eckpfeiler zur Prävention von Vorhofflimmern. Die neuen ESC-Guidelines für Sportkardiologie und Training bei Patienten mit kardiovaskulärer Erkrankung sind ein exzellentes evidenzbasiertes Nachschlagewerk für die häufig gestellten Fragen rund um Bewegung und Sport bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen.

Literatur:

1 Pelliccia A et al.: 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2020 [epub ahead of print]

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...