Perkutane Interventionen in der Lungenstrombahn

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Irene Lang

Klinik für Innere Medizin II, Abteilung für Kardiologie, Medizinische Universität Wien

E-Mail: irene.lang@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Kathetergestützte Therapien in der Lungenstrombahn haben sich zu lebensrettenden Eingriffen entwickelt. In diesem kurzen Artikel wird der Einsatz pulmonal-vaskulärer Interventionen bei drei wichtigen, aber sehr unterschiedlichen Entitäten zusammengefasst: akute Pulmonalembolie, chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension und kongenitale oder erworbene pulmonale Segmentarterienstenosen.

Keypoints

-

Pulmonalembolie (PE) führt pro Jahr in Europa zu mehr als 295000 Todesfällen.

-

Die kathetergestützte Intervention ist bei akuter PE eine therapeutische Hoffnung. Gute Erfolge erzielten die Studien EXTRACT-PE mit dem INDIGO-Aspirationskatheter und das FLARE-Register mit dem INARI Flow-Triever. In der Studie HI-PEITHO wird mit dem EKOS-System, einem ultraschallgestützten Lysekatheter, untersucht werden.

-

Bei chronisch thromboembolischer pulmonaler Hypertension (CTEPH) ist die operative Entfernung der fibrösen Obstruktionen der Pulmonalgefäße die Therapie der Wahl. Diese ist aber nicht immer möglich.

-

Interventionell hat sich als Alternative die Ballonangioplastie der Lungenarterien (BPA) etabliert, die in mehreren Sitzungen intravaskuläre Obstruktionen mit klassischer Ballontechnik an die Gefäßwand drückt und den Fluss wiederherstellt.

-

Bei Pulmonalarterienaststenosen beruht die perkutane Intervention auf Stentimplantationen, wobei Restenosen problematisch sind.

Die perkutane Kathetertechnik zur Behandlung der koronaren Herzkrankheit ist ein wichtiger Entwicklungsschritt in der modernen Medizin und hat signifikant dazu beigetragen, dass die Anzahl der Herz-Kreislauf-Todesfälle in den vergangenen 40 Jahren von 460/100000 auf ein Viertel davon zurückgegangen ist. Perkutane Eingriffe in die Lungenstrombahn, bei denen dieselbe Technik eingesetzt wird, haben sich mittlerweile auch zur Behandlung von akuten und chronischen Pulmonalembolien und zur Behandlung pulmonal-vaskulärer Erkrankungen wie kongenitaler und erworbener Pulmonalarterienstenosen bewährt.

Akute Pulmonalembolie

Die akute Pulmonalembolie (PE) tritt ebenso häufig auf wie der ST-HebungsMyokardinfarkt (STEMI) und führt pro Jahr in Europa zu mehr als 295000 Todesfällen. „High Risk“- und „Intermediate Risk“-PE nach den ESC-Guidelines sind jene, die ein Sterberisiko von 30% (High-Risk-Fälle) und zwischen 3 und 20% (Intermediate-Risk-Fälle) bergen und für die daher interventionelle Therapien zusätzlich zu Standardtherapie mit Heparin oder systemischer Thrombolyse entwickelt werden.

Die PEITHO-Studie, die 1001 Patienten mit Intermediate/High-Risk-PE zu systemischer Thrombolyse oder Heparin randomisierte, setzte der routinemäßigen systemischen Thrombolyse bei Patienten mit Intermediate/High-Risk-PE ein Ende, da der erwiesenen Effektivität ein 20-fach erhöhtes Risiko für große extrakranielle Blutungen bei älteren Patienten gegenüberstand. Nach der PEITHO-Studie stellt sich die Frage, wie man der hohen Sterberate von Patienten mit Intermediate/High-Risk-PE durch neue Therapien begegnen kann. Kathetergestützte Intervention nach dem Vorbild der primären perkutanen Koronarintervention für STEMI ist eine der therapeutischen Hoffnungen.

EXTRACT-PE war eine prospektive multizentrische Studie mit dem INDIGO-Aspirationskatheter, durch dessen Einsatz eine Reduktion der RV/LV-Ratio erreicht wurde und sich in der Mehrzahl der Fälle die Thrombolyse vermeiden ließ.

Kathetergestützte Thrombolyse (CDT) ist das älteste geprüfte Verfahren, das kombiniert mit einem therapeutischen Ultraschall in der randomisierten ULTIMA-Studie eine Verbesserung der Rechtsventrikelgröße erreichen konnte. Folgestudien waren das SEATTLE-II-Register, das OPTALYSE- und das PERFECT-Register.

Das FLARE-Register untersuchte die Machbarkeit und Sicherheit des INARI Flow-Trievers, eines großkalibrigen Aspirationssystems, mit dem man innerhalb von Sekunden große Thrombusmassen absaugen kann. Die perkutane mechanische Thrombektomie mit dem Flow-Triever-System erwies sich bei Patienten mit akuter Intermediate/High-Risk-PE als sicher und wirksam, mit einer signifikanten Verbesserung des RV/LV-Ratio, führte aber zu einer minimalen Erhöhung der Zahl an schwerwiegenden Blutungen. Zu den möglichen Vorteilen zählen die sofortige Thrombusentfernung, das Fehlen von thrombolytischen Komplikationen und der geringere Bedarf an postoperativer Intensivpflege.

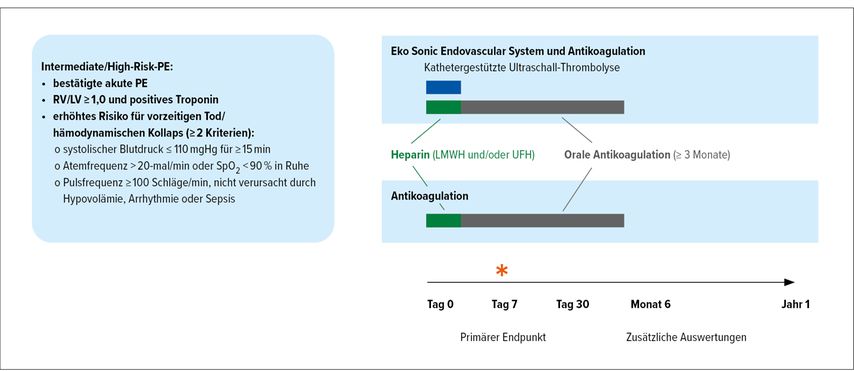

HI-PEITHO (NCT04790370) untersucht das EKOS-System, einen ultraschallgestützten Lysekatheter, der bilateral in die Pulmonalarterien gelegt wird, randomisiert im Vergleich mit unfraktioniertem Heparin. Die Studie befindet sich noch in der Rekrutierungsphase, der Abschluss ist für 2024 geplant. Das Studiendesign von HI-PEITHO (Abb. 1) ist bahnbrechend und wird Evidenz für den Einsatz der kathetergestützten Behandlung der Intermediate/High-Risk-PE bringen.

Chronische Pulmonalembolie, chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension

Chronische Pulmonalembolien können ganze Lungenteile komplett verschließen und je nach Ausdehnung mit normaler Hämodynamik (chronisch thromboembolische Lungenerkrankung mit normalen Drücken, CTEPD) oder mit pulmonaler Hypertension einhergehen (chronisch thromboembolische pulmonale Hypertension, CTEPH). Die Therapie der Wahl für CTEPH ist die operative Entfernung der fibrösen Obstruktionen der Pulmonalgefäße. Allerdings ist die Operation in der Hälfte der Fälle nicht machbar, meist aus technischen Gründen oder wegen prohibitiver Komorbiditäten.

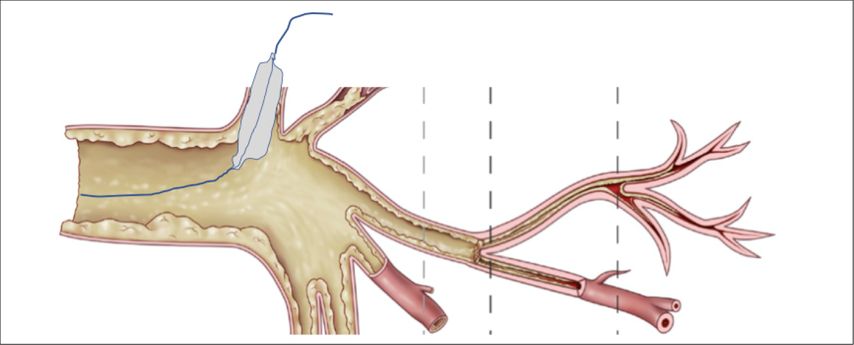

In den vergangenen Jahren hat sich die interventionelle Ballonangioplastie der Lungenarterien (BPA) etabliert, die in mehreren Sitzungen intravaskuläre Obstruktionen mit klassischer Ballontechnik an die Gefäßwand drückt und den Fluss wiederherstellt (Abb. 2). Die Basis der Erkrankung sind intravaskuläre fibrotische Thrombusresiduen, die als ringförmige Stenosen, Netze, subtotale Verschlüsse, komplette Verschlüsse und tortuöse Läsionen angiografisch abgebildet werden. BPA kann den Lungengefäßwiderstand signifikant um mehr als 50% senken, bei einer Komplikationsrate in Form eines Lungenparenchymschadens (Blutung) in einer von 10 Sitzungen und einer 30-Tage-Mortalität von weniger als 2%.

Abb. 2: Prinzip der pulmonalen Ballonangioplastie. Diese Technik wird für CTEPH und Pulmonalarterienaststenosen eingesetzt. Bei Pulmonalarterienaststenosen sind häufig auch Stents notwendig

Pulmonalarterienaststenosen

Diese Variante der pulmonal-vaskulären Intervention ist häufig in der Hand der Kinderkardiologen, da die Veränderungen bevorzugt bei syndromatischen Patienten auftreten, zum Beispiel beim Alagille-Syndrom (Mutationen im JAG1-Gen oder im NOTCH2-Gen), beim Noonan-Syndrom (Mutationsgen PTPN 11), beim Ehlers-Danlos-Syndrom (Mutationen in Kollagen-Genen). Manche Varianten treten unter dem klinischen Bild einer CTEPH auf, zum Beispiel die Takayasu-Arteriitis oder der Morbus Behçet. Der grundsätzliche Unterschied zur CTEPH ist die Morphologie der Veränderungen, die nicht als ringförmige Stenosen, Bänder und Schlitze erscheinen, entstanden durch intraluminale Materialien, sondern als langgestreckte gefäßwandständige Verengungen, unabhängig von Bifurkationen, die in kompletten fadenförmigen Verschlüssen enden können. Die pathohistologischen Veränderungen sind ähnlich den Koronarstenosen und bestehen in intimalen Verdickungen und Muskelzellproliferationen. Die perkutane Intervention dieser Läsionen beruht auf Stentimplantationen und muss mit dem Problem der Restenose fertig werden.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...