Koronaranomalien im Erwachsenenalter

Autor:

Priv.-Doz. Dr. Andreas Kammerlander

Universitätsklinik für Innere Medizin II

Klinische Abteilung für Kardiologie

Medizinische Universität Wien

Koronaranomalien sind eine seltene, jedoch wichtige Differenzialdiagnose bei pektanginösen Beschwerden im Erwachsenenalter. Die klinische Relevanz vieler Entitäten ist nicht gänzlich geklärt, jedoch scheint für einige Anomalien ein Zusammenhang mit plötzlichem Herztod sehr wahrscheinlich. In diesem Artikel werden die wichtigsten Koronaranomalien und deren Diagnostik dargestellt.

Keypoints

-

Die genaue Prävalenz von Koronaranomalien ist nicht bekannt, wird in der Literatur jedoch mit ca. 1% der Gesamtbevölkerung angegeben.

-

Koronaranomalien können dem Abgang, dem Verlauf und der Mündung des Koronargefäßes entsprechend in drei Gruppen eingeteilt werden.

-

Die computertomografische Angiografie (CT-A) stellt den Goldstandard in der Diagnostik der Koronaranomalien dar.

-

Für die Evaluierung der hämodynamischen Relevanz der Koronaranomalie ist die Auswahl der Stress-Untersuchung von entscheidender Bedeutung.

Einteilung der Koronaranomalien

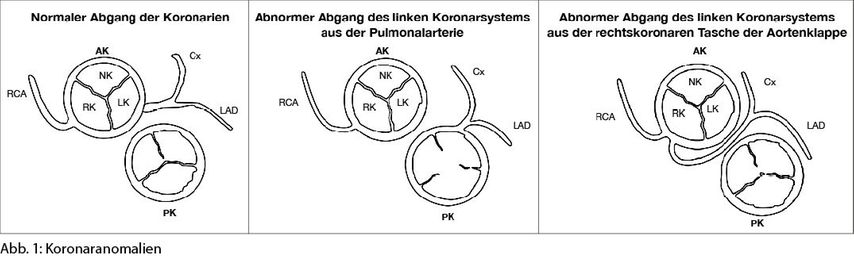

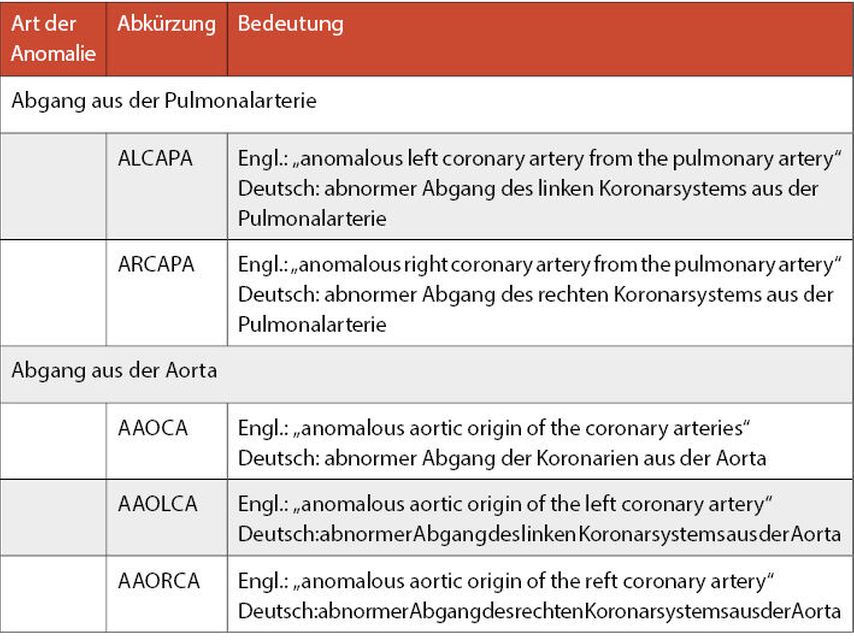

Der Begriff Koronaranomalie ist relativ unscharf definiert und umfasst angeborene Anomalien des Ursprungs, des Verlaufs oder der Mündung eines Koronargefäßes. Die auch im deutschen Sprachraum gebräuchlichen englischen Abkürzungen sind nicht ganz einheitlich, folgen jedoch einem klaren Prinzip, das in Tabelle 1 kurz dargestellt ist.

Jeder abweichende Abgang einer Koronararterie von der Norm, nämlich das linke Koronarsystem (linker Hauptstamm, „left anterior descending“ LAD, Ramus circumflexus RCX) aus dem linken Sinus valsalva und die rechte Kranzarterie (RCA) aus dem rechten Sinus valsalva abgehend, stellt eine Koronaranomalie dar (Abb. 1).

Die wichtigsten Anomalien den Abgang der Koronararterie betreffend sind ein abnormer Abgang aus der Pulmonalarterie (ALCAPA und ARCAPA, Abkürzungen siehe Tab. 1) und ein abnormer Abgang aus der Aorta, aus einem „falschen“ Sinus valsalva, oder aus einer anderen Koronararterie (Abb. 1, Tab. 1). Auch bei regulärem Abgang der Kranzgefäße kann eine Anomalie im Verlauf auftreten, die entweder:

intramural, also innerhalb der Gefäßwand der – meist – Aorta ascendens,

intramyokardial, also innerhalb des linksventrikulären Myokards („myocardial bridging“), oder

in Form eines Aneurysmas vorliegen kann. Da Aneurysmen von Koronararterien auch erworben sein können, werden diese von manchen Autoren nicht den Koronaranomalien zugerechnet. Hierbei spielen naturgemäß das Alter des Patienten und die klinische Situation eine wesentliche Rolle.

Koronaranomalien, die die Mündung des Koronargefäßes betreffen, sind in erster Linie Fisteln, also eine abnorme Verbindung zwischen Kranzgefäß und einer Herzhöhle oder einem anderen Gefäß.

Diagnostik der Koronaranomalien

Während lange Zeit die invasive Koronarangiografie als einzig valide Modalität zur sicheren Diagnostik von Koronaranomalien gegolten hat, so hat sich in den letzten Jahren die koronarcomputertomografische Angiografie (CCTA) als Goldstandard etabliert. Häufig ist die CCTA der invasiven Diagnostik überlegen, da mitunter die Darstellung eines abnormen Gefäßabgangs in Unkenntnis der Anatomie im Herzkatheter gar nicht möglich ist. Neben der anatomischen Darstellung von Abgang, Verlauf und Mündung der Koronargefäße erlaubt die CCTA auch eine Beurteilung etwaiger Stenosen und der Morphologie von Koronarplaques. Insbesondere durch den breiten Einsatz der CCTA in der Abklärung der koronaren Herzkrankheit (KHK) kommt es in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg in der Prävalenz der Koronaranomalien.

Echokardiografisch können vor allem Anomalien, die den Koronarabgang betreffen, manchmal gut dargestellt werden. Insgesamt ist jedoch die Echokardiografie auch in erfahrenen Zentren kein geeignetes Medium zum Ausschluss einer Koronaranomalie.2

Andere Bildgebungsmodalitäten spielen eine relativ untergeordnete Rolle. Fortschritte in der Magnetresonanztomografie (MRT) erlauben mittlerweile auch die Darstellung der Koronararterien, wobei dies insbesondere im pädiatrischen Bereich aufgrund der Strahlenfreiheit von Interesse ist. Beim Erwachsenen spielt die MRT zur anatomischen Beurteilung – derzeit – keine nennenswerte Rolle. Bei gesicherter Koronaranomalie und unklarer hämodynamischer Relevanz der Anomalie kommt der kardialen MRT jedoch eine Schlüsselrolle zu. Im Gegensatz zu Koronarstenosen bei KHK, bei denen Stress-Untersuchungen großteils durch Vasodilatatoren eine signifikante Ischämie detektieren sollen, spielt bei Koronaranomalien die funktionelle Belastung durch physischen Stress oder Belastung durch Inotropika (v.a. Dobutamin) eine große Rolle. So kann z.B. mittels Dobutamin-Stress-MRT die funktionelle Relevanz einer Anomalie untersucht werden, und gleichzeitig können Informationen über Narbengewebe mittels Late Enhancement sowie eine exakte Volumetrie gewonnen werden.3

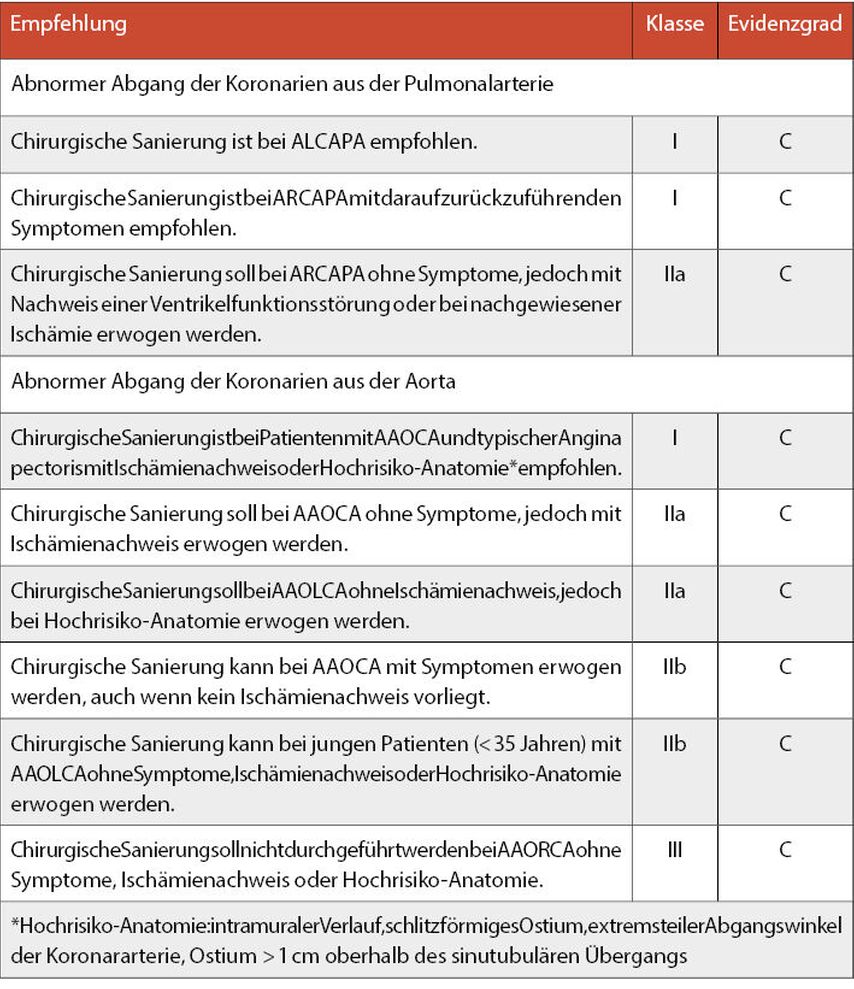

Tab. 2: Therapieempfehlungen der aktuellen ESC-Leitlinie für angeborene Herzfehler. Vereinfacht dargestellt (nach Baumgartner H et al. 2020)6

Klinische Relevanz der Koronaranomalien

Der Großteil der Koronaranomalien ist mit einer guten Prognose vergesellschaftet und wird – wenn überhaupt – meist als Zufallsbefund entdeckt.

Für einige Entitäten scheint ein Zusammenhang mit bösartigen Herzrhythmusstörungen wahrscheinlich. In Fallserien ist beschrieben, dass der abnorme Abgang des linken Koronarsystems aus der Pulmonalarterie (ALCAPA, engl. „anomalous [origin ofthe] left coronary artery from the pulmonary artery“), wodurch hypoxisches Blut dem Myokard zur Verfügung steht, mit ventrikulären Tachykardien und plötzlichem Herztod vergesellschaftet ist.4 Die klinische Relevanz eines abnormen Abgangs einer Koronararterie aus der Aorta, wodurch ausreichend mit Sauerstoff angereichertes Blut dem Myokard zugeführt wird, ist relativ unklar. Ein intramuraler Verlauf, also innerhalb der Gefäßwand der Aorta, sowie ein interarterieller Verlauf, also zwischen Hauptschlagader und Pulmonalarterie, sind mit myokardialer Ischämie in einigen retrospektiven Studien in Zusammenhang gebracht worden.5

Allgemein ist jedoch zu erwähnen, dass es keine großen prospektiven Studien zur Prävalenz und zur klinischen Relevanz von Koronaranomalien gibt. Die Behandlungsempfehlungen der ESC sind in Tabelle 2 zusammengefasst6 und allesamt mit dem Evidenzgrad C (Expertenmeinungen bei fehlenden großen, prospektiven Studien) versehen. Das chirurgische Verfahren der Wahl hängt naturgemäß von der individuellen Anatomie der Anomalie ab.

Literatur:

1 Gentile F et al.: Coronary artery anomalies. Circulation 2021; 144(12): 983-96 2 Lorber R et al.: Anomalous aortic origin of coronary arteries in the young: echocardiographic evaluation with surgical correlation. JACC CardiovascImaging 2015; 8(11): 1239-49 3 Fratz S et al.: Guidelines and protocols for cardiovascular magnetic resonance in children and adults with congenital heart disease: SCMR expert consensus group on congenital heart disease. JCardiovascMagnReson2013; 15: 51 4 Yau JM et al.: Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in adults: a comprehensive review of 151 adult cases and a new diagnosis in a 53-year-old woman. Clin Cardiol 2011; 34(4): 204-10 5 Finocchiaro G et al.: Anomalous coronary artery origin and sudden cardiac death: clinical and pathological insights from a national pathology registry. JACC Clin Electrophysiol 2019; 5(4): 516-22 6 Baumgartner H et al.: 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. Eur Heart J 2021; 42(6): 563-645

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...