Kein Screening ohne Intervention

Autor:

Dr. med. Urs Jeker

Leitender Arzt Kardiologie

Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

E-Mail: urs.jeker@luks.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei der Suche nach Risikofaktoren in der medizinischen Prävention spielt die Erfassung des Nikotinkonsums eine zentrale Rolle. Die Tabakentwöhnung senkt das Risiko für viele gesundheitliche Beeinträchtigungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen und Krebs. Ein Rauchstopp ist in jedem Alter vorteilhaft. Deshalb sollen Screening und Erfassen der Nikotinabhängigkeit nie ohne eine gleichzeitige Motivation zur Tabakentwöhnung durchgeführt werden.

Keypoints

-

Die gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums sind weltweit enorm.

-

Mit Interventionen zur Behandlung der Nikotinabhängigkeit können die Folgeerkrankungen des Rauchens, die damit verbundenen Krankheitskosten sowie die Sterblichkeit massiv gesenkt und das Gesundheitswesen entlastet werden.

-

Das Erfassen des Tabakkonsums und des Abhängigkeitsgrads ist die Voraussetzung für eine zielgerichtete, effektive Rauchstoppintervention.

-

Den grössten Erfolg beim Rauchstopp hat eine professionelle Beratung, kombiniert mit einer flankierenden medikamentösen Therapie.

Krankmachende Folgen des Tabakkonsums

Abb. 1: Fragen Sie alle Patienten nach ihren Rauchgewohnheiten und motivieren Sie Raucherinnen und Raucher bei jeder Konsultation zum Rauchstopp

Während Nikotin über lange Zeit als Genussmittel betrachtet wurde, ist die gesundheitliche Gefährdung erst in den letzten Jahrzehnten wirklich in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Tabakkonsum ist die häufigste vermeidbare Todesursache. Rauchen ist weltweit für über 7 Millionen Todesfälle pro Jahr verantwortlich,1 Tendenz steigend. Die Lebenserwartung wird dadurch um durchschnittlich 10 Jahre reduziert.2 Es ist davon auszugehen, dass bis zu 50% aller Raucher an einer Tabak-assoziierten Erkrankung versterben.3 Die Inzidenz der drei Hauptursachen der rauchbedingten Sterblichkeit liegt in der Schweiz für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 34%, für Lungenkrebs bei 29% und für COPD bei 17%.4 Nebst den drei hauptsächlichen Krankheitsfolgen ist Tabakrauchen auch ein wichtiger Risikofaktor für zahlreiche andere Krebsarten, gewisse Infektionskrankheiten, Osteoporose, Störung der Fortplanzung bei Mann und Frau, inklusive Schwangerschaftskomplikationen, Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts, Zahnfleischerkrankungen, ophthalmologische Erkrankungen und auch postoperative Komplikationen.5

Der krankmachende Effekt des Rauchens ist abhängig von der Intensität, aber auch von der Expositionsdauer. Für den Rauchstopp gelten daher die beiden Merksätze «Je früher, desto besser» und «Lieber spät als nie». Wenn man vor dem 40. Lebensjahr mit dem Rauchen aufhört, kann die vorzeitige Sterblichkeit durch Tabakkonsum um etwa 90% gesenkt werden.6

Screening und Assessment

Der ausgesprochen hohe Abhängigkeitsgrad von Nikotin sowie angelernte Gewohnheiten und Rituale sind die grössten Treiber des Tabakkonsums. Sowohl Raucher ohne Vorerkrankungen als auch Patienten mit Tabak-assoziierten Erkrankungen profitieren von einer Rauchstopp-Intervention. Aufgrund der enormen gesundheitlichen Konsequenzen ist bei einem medizinischen Kontakt immer nach Rauchgewohnheiten zu fragen, und alle Raucher sollen für einen Rauchstopp motiviert werden.7

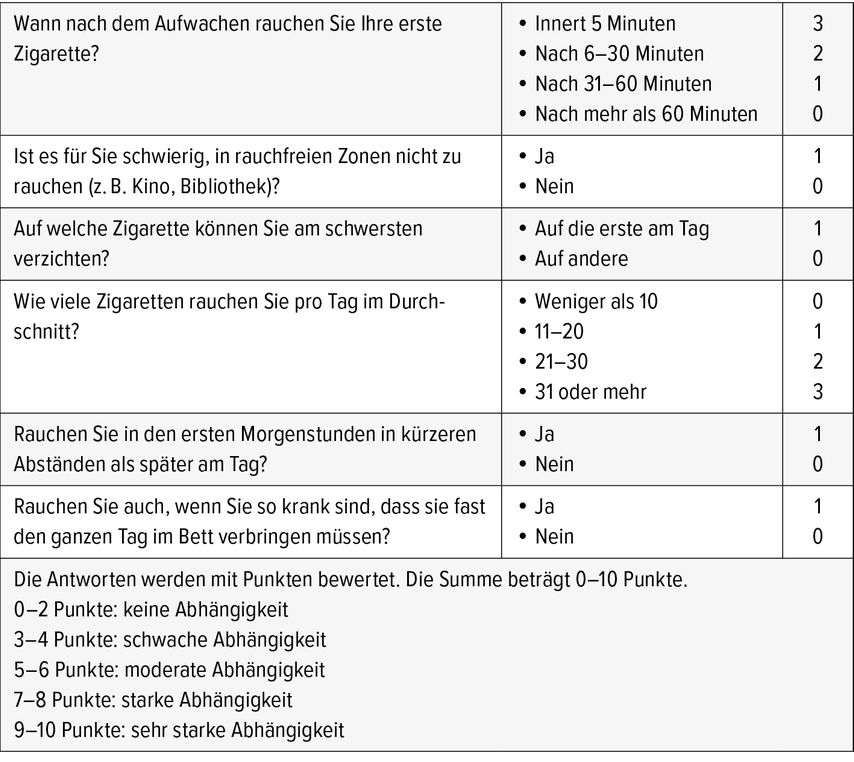

Es ist wichtig, den Grad der Nikotinabhängigkeit anhand des Fagerström-Tests8,9 (Tab. 1) sowie den Motivationsgrad für einen Rauchstopp zu ermitteln, da beide Grössen die Rauchstopp-Strategie beeinflussen und je nachdem auch eine flankierende medikamentöse Therapie rechtfertigen.

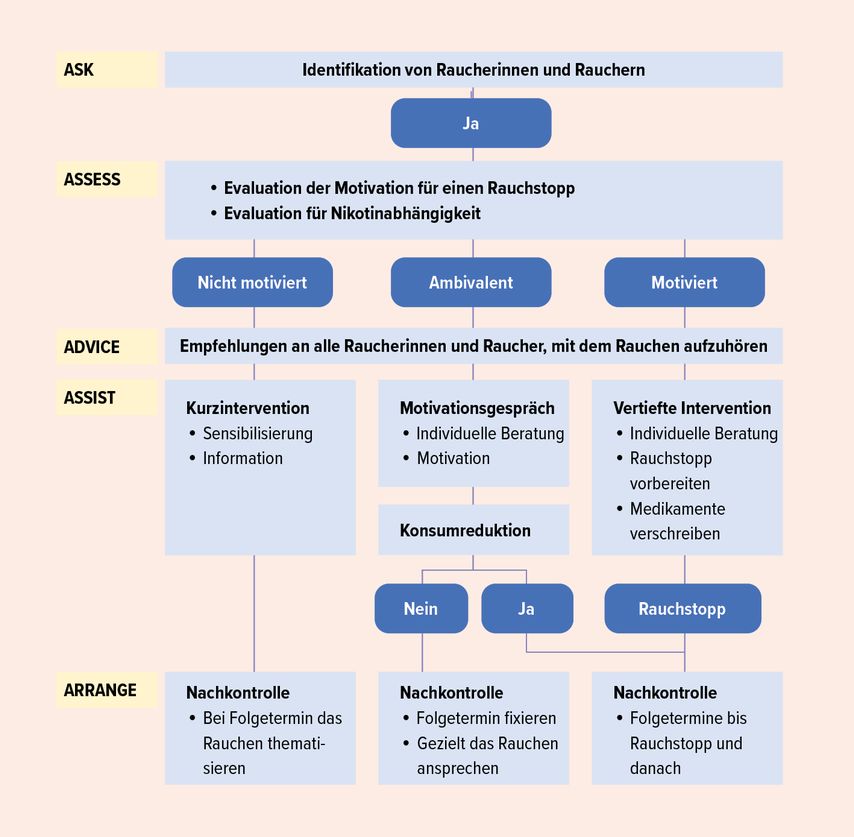

Rauchstoppberatung und -intervention

Das international am meisten verbreitete Konzept zur Beratung und Unterstützung des Rauchstopps beruht auf der jeweiligen Motivation des Patienten und dem Modell der 5 A.10,11 Dieses umfasst für alle Rauchenden 5 Schritte (Abb. 2). Das Konzept stützt sich auf eine motivierende offene Gesprächsform, um Verhaltensänderungen zu bewirken. Dieser Ansatz lässt sich in der gesamten medizinischen Praxis anwenden.12 Nach systematischer Identifikation aller Raucher (ASK) folgen die Bestimmung des Motivations- und Nikotinabhängigkeitsgrads (ASSESS) sowie der Ratschlag, das Rauchen einzustellen (ADVICE). Abhängig vom Motivationsgrad unterscheidet sich die Unterstützung in der Intensität und Zielsetzung (ASSIST). Durch eine sogenannte Kurzintervention werden wenig motivierte Raucher für die Thematik sensibilisiert und über Rauchstoppangebote informiert. Bei noch ambivalenten Rauchern erfolgt in einem Motivationsgespräch eine individuelle Beratung und Unterstützung zur Förderung der Bereitschaft und Entscheidungshilfe für einen konkreten Rauchstopp. In dieser Phase kann eine bewusste Konsumreduktion die Verhaltensänderung unterstützen. Ist der Motivationsgrad hoch, werden betroffene Raucher in einer vertieften Intervention begleitet, den Rauchstopp vorzubereiten, Verhaltensstrategien zu entwickeln, um Entzugssymptome zu bewältigen und einen Rückfall zu vermeiden. In dieser Umsetzungsphase hilft in vielen Fällen eine zeitlich beschränkte, flankierende medikamentöse Therapie mit zentral wirkenden Substanzen wie Vareniclin, Bupropion oder auch Nikotinersatzprodukten, um den Rauchstopp erfolgreich zu absolvieren. Die genannten Substanzen können je nach Ausmass der Nikotinabhängigkeit und Entzugssymptomatik auch kombiniert eingesetzt werden. Der fünfte und konsolidierende Beratungsschritt (ARRANGE) hat zum Ziel, nach einer Kurzintervention Folgetermine zu fixieren, bei noch ambivalenter Haltung in Nachkontrollen die Bereitschaft für einen Rauchstopp zu erhöhen oder nach bereits erfolgtem Rauchstopp einen Rückfall möglichst zu vermeiden. Dazu müssen bereits im Vorfeld Risikofaktoren für einen erneuten Tabakkonsum identifiziert und angegangen werden (tabakbegünstigendes Umfeld, Entzugserscheinungen, kombinierter Konsum mit Alkohol, Cannabis, Stress, Einsamkeit, Depression, Gwichtszunahme etc.).

Sehr häufig ist es sinnvoll, wenn verschiedene Fachpersonen am Beratungsprozess beteiligt sind, zum Beispiel ein Arzt und eine nichtärztliche, in Tabakentwöhnung ausgebildete Fachperson.13

Für den Langzeiterfolg ist eine Stabilisierung der erreichten Abstinenz wichtig. In der Rückfallprophylaxe spielen Psychoedukation und Stärkung der Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle. Es sollen deshalb auch noch nach dem erfolgten Rauchstopp Beratungsgespräche stattfinden. Dies gilt auch für Personen mit kürzlichem Rauchstopp zum Zeitpunkt des Assessments.

Rauchstoppintervention in verschiedenen Zielgruppen

Gerade bei kardiovaskulären Erkrankungen stellt das Rauchen eine der Krankheitsursachen dar, die am besten vorbeugend angegangen werden können. Somit ist der Rauchstopp hier eine der effektivsten Massnahmen. Nebst der Primärprävention haben aber auch die Sekundär- und Tertiärprävention einen grossen Stellenwert.14

Die Raucherentwöhnung ist die effizienteste und einzige etablierte Intervention, um bei COPD den fortschreitenden Abfall der Lungenkapazität zu verringern oder bei Rauchern das Risiko für die Entwicklung einer COPD zu senken.15 Aus diesen Gründen sollte der Rauchstopp die höchste Priorität in der Behandlung der COPD einnehmen.16

Um das Risiko für postoperative Komplikationen zu senken, sollten Tabakkonsumierende unbedingt rechtzeitig vor einer Operation mit dem Rauchen aufhören – und am besten danach überhaupt nicht wieder anfangen. Bereits kurzfristig können so auf individueller Ebene Morbidität und Mortalität und auf sozioökonomischer Ebene die Kosten für einen verlängerten Spitalaufenthalt, die verlängerte Genesung und Rehospitalisation gesenkt werden.17

E-Zigarette

Es besteht noch Ungewissheit über die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von E-Zigaretten und darüber, ob sie einzelne Tabakkonsumenten dabei unterstützen können, mit dem Rauchen aufzuhören.18 Es gibt Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von E-Zigaretten auf die Prävalenz des Rauchens und ihrer möglichen Nutzung durch Jugendliche als Einstieg in die Nikotinabhängigkeit und den späteren Konsum von brennbaren Tabakwaren.19

Wirtschaftlichkeit

Rauchen stellt eine erhebliche finanzielle Belastung für Raucherinnen und Raucher, das Gesundheitswesen und schlussendlich die Gesellschaft dar. Die Tabakentwöhnung verringert diese Belastung und senkt direkt die durch das Rauchen verursachten Gesundheitskosten.

Im Vergleich zu anderen präventiven Massnahmen ist die Tabakentwöhnung äusserst kosteneffizient.20 Besonders auch in der kardiovaskulären Prävention ist ein Rauchstopp gegenüber der Behandlung anderer Risikofaktoren über eine Zeitspanne von 30 Jahren die ökonomisch effektivste Intervention.21

Literatur:

1 WHO report on the global tobacco epidemic 2017 2 Doll R et al.: Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors. BMJ 2004; 328: 1519 3 WHO report on the global tobacco epidemic 2011 4 Schweizerisches Gesundheitsobservatorium OBSAN Schweiz 2017, www.obsan.ch 5 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Smoking-attributable mortality, years of potential life lost, and productivity losses--United States, 2000-2004. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2008; 57: 1226-8 6 Jha P et al.: 21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. N Engl J Med 2013; 368: 341-50 7 Krist AH et al.: Interventions for Tobacco Smoking Cessation in Adults, Including Pregnant Persons: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2021; 325: 265-79 8 Heatherton TF et al.: The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991; 86: 1119-27 9 Etter JF et al.: Validity of the Fagerström test for nicotine dependence and of the Heaviness of Smoking Index among relatively light smokers. Addiction 1991; 94: 269-81 10 Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service 11 Supporting smoking cessation: a guide for health professionals. Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners 2011 12 Cornuz J et al.: Ärztliche Rauchstoppberatung. Die Dokumentation für die Praxis. 3. Aufl., FREI VON TABAK, 2015. https://www.fmh.ch/files/pdf20/Basisdokumentation_aerztliche_rauchstoppberatung_D.pdf 13 Tønnesen P: Smoking cessation and COPD. Eur Respir Rev 2013; 22: 37-43 14 Koalick S et al.: Nikotinabhängigkeit und Tabakprävention. Stuttgart: Kohlhammer, 2022 15 Smoking cessation: a report of the Surgeon General; National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (U.S.) 2020 16 Schuurmans M et al.: «Rauchstopp-Behandlung bei COPD-Patienten». Swiss Medical Forum 2015; 15: 1155-8 17 Grønkjær M et al.: Preoperative smoking status and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2014; 259: 52-71 18 Eisenberg MJ et al.: Effect of e-Cigarettes Plus Counseling vs Counseling Alone on Smoking Cessation: a Randomized Clinical Trial. JAMA 2020; 324: 1844-54 19 Sindelar JL: Regulating vaping — policies, possibilities, and perils. N Engl J Med 2929; 382: e54 20 Cromwell J et al.: Cost-effectiveness of the clinical practice recommendations in the AHCPR guideline for smoking cessation. Agency for Health Care Policy and Research. JAMA 1997; 278: 1759-66 21 Kahn R et al.: The impact of prevention on reducing the burden of cardiovascular disease. Circulation 2008; 118: 576-85

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...